あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】シモーヌ・ド・ボーヴォワールのおすすめ小説ランキングTOP6

シモーヌ・ド・ボーヴォワールとは?その生涯と作品をわかりやすく解説

シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、20世紀フランスを代表する作家であり哲学者です。彼女の思想は、現代のフェミニズムに今なお大きな影響を与え続けています。

ボーヴォワールは1908年にパリで生まれ、名門ソルボンヌ大学で哲学を学びました。在学中に出会った哲学者ジャン=ポール・サルトルとは、生涯にわたるパートナーとなります。二人は法的な婚姻関係は結ばず、互いの自由を尊重し合う「契約結婚」という独自のスタイルを生涯貫きました。

作家としては、1943年に『招かれた女』でデビュー。その後、ゴンクール賞を受賞した『レ・マンダラン』など、多くの小説や評論を発表しました。なかでも1949年に刊行された『第二の性』は、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」というあまりにも有名な一節で知られ、フェミニズム思想の金字塔として今なお世界中で読み継がれています。

【2025年最新】シモーヌ・ド・ボーヴォワールのおすすめ小説ランキングTOP6

今回は、数あるボーヴォワール作品のなかから、小説ヨミタイ編集部が厳選したおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。

彼女の作品は、単なる物語にとどまらず、愛、自由、社会、そして「女性として生きること」について深く考えさせられるものばかり。難解なイメージがあるかもしれませんが、一度その世界に触れれば、あなたの知的好奇心を刺激し、新たな視点を与えてくれるはずです。それでは、ランキングを見ていきましょう。

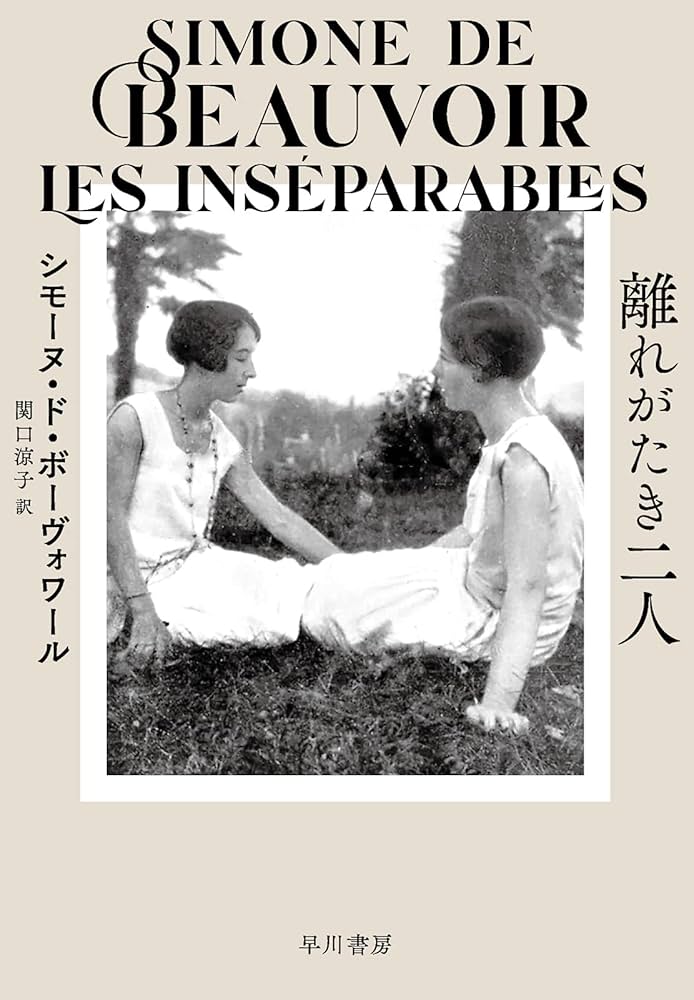

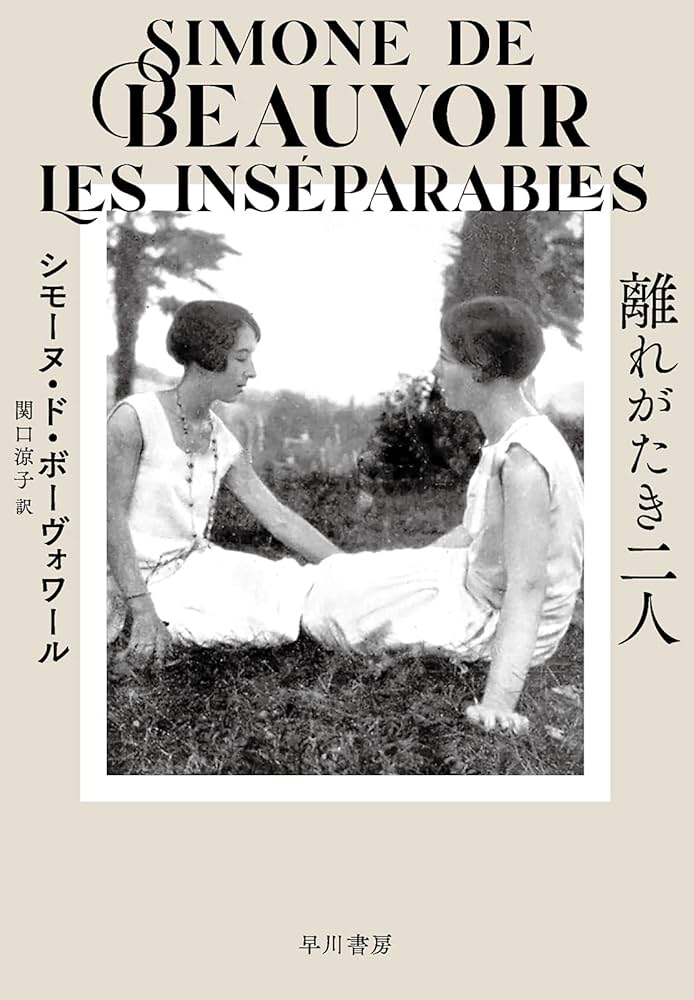

1位『離れがたき二人』

堂々のランキング1位に輝いたのは、ボーヴォワールの死後に発表された幻の小説『離れがたき二人』です。1954年に執筆されたものの長らく未発表でしたが、半世紀以上の時を経て刊行され、大きな話題を呼びました。

物語の舞台は20世紀初頭のパリ。優等生のシルヴィーと自由奔放なアンドレ、二人の少女の鮮烈な出会いと、深く結ばれていく魂の交歓が描かれます。この小説は自伝的な要素が強く、アンドレは若くして亡くなったボーヴォワールの親友ザザが、シルヴィーはボーヴォワール自身がモデルとなっています。

当時の厳格な社会規範のなかで自分らしく生きようともがく少女たちの友情と葛藤は、現代を生きる私たちの心にも強く響くでしょう。

ふくちい

ふくちい親友ザザの悲劇がなければ、ボーヴォワールの思想も違ったものになっていたかもしれないね…。わたしも彼女たちの友情に涙しちゃったよ。

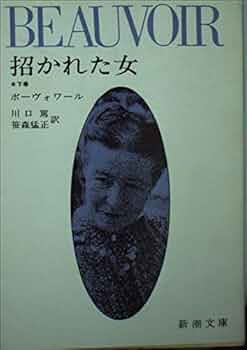

2位『招かれた女』

ランキング2位は、1943年に発表されたボーヴォワールのデビュー小説『招かれた女』です。第二次世界大戦前夜のパリを舞台に、一組のカップルとそこに現れた若い女性との間で繰り広げられる、濃密な人間模様を描いています。

主人公のフランソワーズとピエールは、知的で安定した関係を築いていましたが、若く奔放なグザヴィエールを自分たちの生活に「招き入れた」ことで、そのバランスが崩れていきます。他者の存在によって自己の意識が揺さぶられ、嫉妬や独占欲といった感情に苛まれていく心理描写はまさに圧巻です。

この物語は、ボーヴォワール、サルトル、そして教え子オルガという三人の間で実際にあった三角関係がモデルになっています。彼らが実践しようとした「自由な愛」の形とその困難が、生々しく描き出された衝撃作です。

自由な関係って、言葉で言うほど簡単じゃないんだね…。わたしだったら嫉妬で狂っちゃいそうだよ!

3位『レ・マンダラン』

3位にランクインしたのは、1954年にフランス最高の文学賞であるゴンクール賞を受賞した『レ・マンダラン』です。この受賞により、ボーヴォワールは作家としての地位を不動のものとしました。

物語は第二次世界大戦直後のパリが舞台。ナチス・ドイツからの解放に沸く一方で、新たなイデオロギーの対立に直面する知識人たちの姿を描いた大河小説です。登場人物には、ボーヴォワール自身やサルトル、カミュといった実在の人物が色濃く投影されています。

「マンダラン」とは、特権的な知識人たちを指す言葉。彼らが戦後の世界でいかに生きるべきか、政治や思想、そして愛や友情の間で葛藤する姿が克明に描かれています。戦後フランスの熱気と混乱を体感できる、歴史的にも重要な一作です。

戦後の知識人たちの熱い議論が聞こえてくるようだね。歴史の大きなうねりの中で、個人としてどう生きるかを問われる作品だよ。

4位『人はすべて死す』

4位は、壮大なスケールで「生きることの意味」を問う哲学的な長編小説『人はすべて死す』です。もし人間が永遠の命を持ったらどうなるのか、という思考実験を物語に昇華させた野心作です。

主人公は、中世イタリアの小都市国家の君主フォスカ。彼はあるきっかけで不死の力を手に入れ、13世紀から20世紀に至るまで、ヨーロッパ史の激動を生き抜き、人類の営みを傍観し続けます。愛する人々は皆先に死に、自らが築き上げたものもやがては忘れ去られていく。その中でフォスカは、永遠の生がもたらす耐え難い孤独と虚無に苛まれます。

死があるからこそ生は輝き、有限であるからこそ人間の営みは意味を持つ。そんな根源的な問いを投げかける、ボーヴォワールの実存主義思想が色濃く反映された読み応えのある一冊です。

永遠に生きられるなんて、最初は夢みたいだけど、本当はすごく孤独で悲しいことなのかもしれないね。わたしは限りある命を大切にしたいな。

5位『他人の血』

5位は、第二次世界大戦中のフランスを舞台にした『他人の血』です。ナチス占領下のパリで、レジスタンス運動に身を投じる男女の愛と苦悩を描いた作品で、1984年には映画化もされました。

物語の中心となるのは、労働運動家のジャンと、彼を愛するエレーヌ。当初はジャンのために活動に参加したエレーヌでしたが、次第に自らの意志で苛烈な闘争へと深く関わっていきます。自分の選択が、愛する人や仲間たちの命、つまり「他人の血」を流させることに繋がっていくという、重い責任と葛藤が描かれます。

個人の行動は自分だけのものなのか、それとも他者に対して無限の責任を負うのか。戦争という極限状況を背景に、実存主義的な問いを投げかけるシリアスな一作です。

自分の行動が誰かの運命を変えてしまうかもしれない…。そう考えると、一つ一つの選択がすごく重く感じられるね。

6位『美しい映像』

ランキングの最後を飾るのは、1966年に発表された『美しい映像』です。ボーヴォワールの後期を代表する作品の一つで、現代社会が抱える問題を鋭くえぐり出しています。

主人公のロランスは、仕事も家庭も完璧にこなし、まさに「美しい映像」の中に生きているような女性です。しかし、その満たされた生活の裏で、彼女は言いようのない空虚感に苛まれています。広告が作り出すイメージ、大量生産される商品、人々が追い求めるステータス――。そうしたもので塗り固められた世界に、彼女は息苦しさを感じ始めます。

私たちが日々追い求める「幸福」は、メディアが作り出した偽りのイメージ(美しい映像)に過ぎないのかもしれない。本作は、そんな根源的な問いを私たちに突きつけます。

キラキラした生活って憧れるけど、それが本当に自分の幸せなのかなって考えさせられるね。わたしも自分だけの「美しいもの」を見つけたいな!

小説とあわせて読みたい!ボーヴォワールの思想がわかる不朽の名著『第二の性』

ボーヴォワールの小説世界をより深く理解するために、必読書として挙げられるのが不朽の名著『第二の性』です。1949年に発表されたこの評論は、その後の世界のフェミニズム運動に計り知れない影響を与えました。

本書の核心にあるのは、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」という、あまりにも有名な一節です。ボーヴォワールは、私たちが「女性らしさ」として認識しているものの多くは生来の性質ではなく、歴史や社会によって後天的に構築された役割に過ぎないと喝破しました。

男性を第一の性(主体)とする社会の中で、女性はいかにして「第二の性」(客体)とされてきたのか。その構造を多角的に分析し、女性が主体性を獲得し、自らの人生を生きることの重要性を説いた本書は、まさに「フェミニズムの聖典」と呼ばれています。小説で描かれる女性たちの葛藤の背景にあるボーヴォワールの思想を知ることで、物語の解像度が格段に上がるはずです。

シモーヌ・ド・ボーヴォワール作品の選び方|何から読むべき?

ここまでランキングや代表的な評論をご紹介してきましたが、「結局どれから読めばいいの?」と迷ってしまう方もいるかもしれません。そこで、あなたの興味に合わせたおすすめの選び方をご提案します。

まずは代表的長編小説から読みたい方

どの作品から読めばいいか迷う方には、まずボーヴォワールの作家としての評価を確立した代表的な長編小説から手に取ることをおすすめします。

特におすすめなのは、デビュー作にして濃密な三角関係を描ききった『招かれた女』と、フランス最高の文学賞であるゴンクール賞を受賞した『レ・マンダラン』です。

『招かれた女』は、ボーヴォワールとサルトル、そして教え子の間に実際にあった出来事がモデルになっており、嫉妬や他者の存在といった普遍的なテーマが鋭く描かれています。一方、『レ・マンダラン』は第二次大戦後の知識人たちの群像劇で、当時のフランス社会の熱気と混乱を知ることができる大作です。

どちらもボーヴォワールの実存主義的な思想と、彼女自身の人生が色濃く反映された作品です。まずこの2作から、ボーヴォワール文学の神髄に触れてみてはいかがでしょうか。

フェミニズムや思想に興味がある方

ボーヴォワールの思想、特にフェミニズムに関心がある方には、まず評論の金字塔『第二の性』を読むことを強くおすすめします。この一冊は、その後の世界の女性解放運動に決定的な影響を与えた、まさに「聖典」とも呼べる著作です。

小説を通して彼女の思想に触れたい場合は、自伝的小説『離れがたき二人』が最適でしょう。この作品では、才能豊かな女性が、因習的な社会や家庭によっていかに自由を奪われ、悲劇的な運命をたどるかが描かれています。『第二の性』で理論化される問題意識の原点が、ここには物語として生々しく刻まれているのです。

また、現代社会における女性の生きづらさを描いた『美しい映像』もおすすめです。消費社会の中で作られた「女性の幸福」というイメージに苦しむ主人公の姿は、現代に生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。

読みやすい作品から始めたい方

ボーヴォワールの作品は難解なイメージがあるかもしれませんが、初心者でも読みやすい物語性の高い作品もあります。何から読めばいいか迷ったら、まずは感情移入しやすい一冊から始めてみましょう。

特におすすめなのが、死後に発表された『離れがたき二人』です。この作品はボーヴォワール自身の少女時代の友情を描いた自伝的小説で、ページ数も比較的少なく、物語として引き込まれやすいのが特徴です。二人の少女の魂の結びつきと悲劇的な運命は、時代を超えて読む者の心を打ちます。

また、母親の最期を看取った日々を記録した『おだやかな死』も、家族という普遍的なテーマを扱っており、心に深く響く作品です。まずはこうした作品から、ボーヴォワールの世界への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

まとめ:シモーヌ・ド・ボーヴォワールのおすすめ小説を読んで、知的な思索の旅へ

シモーヌ・ド・ボーヴォワールのおすすめ小説ランキング、いかがでしたでしょうか。彼女の作品は、読むたびに新たな発見があり、私たちに「いかに生きるか」という根源的な問いを投げかけてくれます。

今回ご紹介した作品は、どれもボーヴォワールの思想と魅力が詰まったものばかりです。この記事を参考に、ぜひ気になる一冊を手に取り、知的で刺激的な思索の旅へ出かけてみてください。きっと、あなたの世界を広げる一冊に出会えるはずです。