あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】泣ける小説のおすすめランキングTOP40

なぜ今「泣ける小説」が読みたい?涙で心を洗い流す最高の時間

日々の仕事や人間関係でストレスを感じていませんか?そんな時、思いっきり泣くと心がスッキリすることってあるよね。涙を流すことは、ストレス解消やリラックス効果があると言われているんだ。泣ける小説は、私たちに感動や共感を与え、心に溜まった感情を解放してくれる素晴らしい手段だよ。物語の登場人物に感情移入して、彼らの喜びや悲しみを分かち合うことで、自分の心も浄化されていくような感覚を味わえるんだ。忙しい日常から少し離れて、感動的な物語の世界に浸り、涙で心を洗い流す時間を作ってみるのはどうかな?

ふくちい

ふくちい感動の涙は最高のデトックスだよ。心のモヤモヤをすっきり洗い流してくれるんだ。

泣ける小説おすすめランキングTOP40

ここからは、編集部が厳選した「泣ける小説」のおすすめランキングTOP40をご紹介するよ。恋愛、家族愛、友情、そして命の尊さをテーマにした感動の名作が勢ぞろいしたんだ。あなたの心に深く響き、忘れられない一冊がきっと見つかるはずだよ。ハンカチを準備して、珠玉の物語の世界へ旅立とう!

どの作品も、わたしの心を揺さぶった名作ばかりだよ。じっくり選んでみてね!

1位『君の膵臓をたべたい』住野よる

高校生の「僕」が、クラスメイトである山内桜良の秘密の日記帳を偶然拾ったことから物語は始まるんだ。そこには、彼女が膵臓の病気で余命いくばくもないことが綴られていたんだ。桜良の秘密を知った「僕」は、彼女と共に残された日々を過ごすことになるんだ。明るく振る舞う桜良と、人との関わりを避けてきた「僕」。正反対の二人が交流を深めていく中で、生きることの意味や、人と人との繋がりの大切さに気づかされていくんだ。衝撃的なタイトルに隠された、切なくも美しい物語の結末に、涙が止まらなくなるはずだよ。

タイトルの本当の意味を知った時、涙腺が崩壊しちゃった…。大切な人と過ごす時間の尊さを教えてくれるんだ。

2位『永遠の0』百田尚樹

司法試験に落ち続け、人生の目標を失いかけていた佐伯健太郎。彼は、祖母の葬儀で会ったことのない実の祖父・宮部久蔵の存在を知るんだ。特攻隊員として太平洋戦争で亡くなった祖父がどんな人物だったのか、健太郎は調査を始めるんだ。しかし、元戦友たちの口から語られる祖父の人物像は、「臆病者」「卑怯者」という意外なものだったんだ。なぜ彼は特攻を選んだのか。その謎を追ううちに、健太郎は戦争の過酷な現実と、祖父が抱えていた家族への深い愛、そして生きることへの強い想いを知ることになるんだ。家族の絆と戦争の悲劇を描いた、感動の物語だよ。

家族のために生きたいと願い続けた宮部の姿に涙が止まらないよ。戦争の悲しさと、愛の深さを同時に感じさせてくれる作品なんだ。

3位『世界の中心で、愛をさけぶ』片山恭一

高校生の松本朔太郎(サク)と、成績優秀でスポーツ万能なクラスの人気者・廣瀬亜紀。二人はごく普通の高校生として出会い、恋に落ち、交換日記を通じて愛を育んでいくんだ。しかし、幸せな日々は長くは続かなかったんだ。亜紀が白血病という不治の病に侵されてしまうんだ。残された時間の中で、二人は「世界の中心」であるオーストラリアのエアーズロックへの旅行を計画するんだけど、その願いは叶わぬまま、亜紀は亡くなってしまうんだ。純粋で透明感のある恋愛模様と、避けられない死という現実が描かれ、多くの読者の涙を誘ったんだ。

純粋な二人の恋が、あまりにも切なくて…。失って初めて気づく大切さを痛感させられるよ。

4位『博士の愛した数式』小川洋子

記憶が80分しか持たない天才数学者「博士」と、彼の新しい家政婦である「私」、そしてその10歳の息子「ルート」。博士は、交通事故の後遺症で新しい記憶を留めておくことができないんだけど、こよなく愛する数学と、事故以前の記憶だけは鮮明に覚えているんだ。日々の出来事を忘れてしまう博士と、そんな彼に寄り添う母子。三人は、博士が愛する数式の美しさや、阪神タイガースの応援を通じて、少しずつ心を通わせていくんだ。数字が織りなす静かで美しい世界観と、儚くも温かい人間関係が描かれ、読者の心に深い感動を残すんだ。

記憶がなくなっても、心が通じ合う瞬間があるんだって教えてくれるんだ。温かい涙が流れる、優しい物語だよ。

5位『ナミヤ雑貨店の奇蹟』東野圭吾

悪事を働いた敦也、翔太、幸平の三人は、廃墟となった「ナミヤ雑貨店」に逃げ込むんだ。そこはかつて、店主の浪矢雄治が悩み相談の手紙に返事を書いていたことで知られる場所だったんだ。すると突然、シャッターの郵便受けから一通の手紙が投げ込まれるんだ。それは、32年前に書かれた悩み相談の手紙だったんだ。過去と現在が繋がる不思議な雑貨店で、三人は戸惑いながらも返事を書き始めるんだ。過去の人々の悩みに触れるうち、彼らの心にも変化が訪れるんだ。人との繋がりの温かさと、時を超えて届く想いが描かれた、心温まる奇蹟の物語だよ。

過去と未来が手紙で繋がるなんて、すごくロマンチックじゃない?人の善意が起こす小さな奇蹟に、心が温かくなるんだ。

6位『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』七月隆文

京都の美大に通う南山高寿は、通学電車の中で福寿愛美という女性に一目惚れし、勇気を出して声をかけるんだ。意気投合した二人は付き合うことになるんだけど、彼女には信じられないような秘密があったんだ。それは、高寿と愛美の時間の流れが逆方向に進んでいるということ。高寿にとっての「明日」は、愛美にとっての「昨日」なんだ。二人の時間は一日一日とすれ違い、共有できる記憶は限られているんだ。切ない運命の中で、二人が選んだ未来とは。ファンタジックな設定ながらも、その切ない恋の行方に涙する読者が続出したんだ。

時間の流れが逆なんて、切なすぎる設定だよ…。二人の一日一日の重みを考えると、胸が締め付けられるんだ。

7位『いま、会いにゆきます』市川拓司

妻の澪を病気で亡くし、6歳の息子・佑司と二人で暮らす巧。澪は生前、「雨の季節になったら、必ず戻ってくる」という言葉を残していたんだ。そして一年後の雨の季節、本当に澪が二人の前に現れるんだ。しかし、彼女は生前の記憶をすべて失っていたんだ。巧と佑司は、記憶をなくした澪との共同生活を始め、再び家族の絆を深めていくんだ。しかし、雨の季節の終わりとともに、澪との別れの時が近づいていたんだ。家族の愛と再生を描いた、優しくも切ないファンタジー小説だよ。

死んだはずの人が戻ってくるなんて…。でも、また別れが来るってわかってるのが本当に切ないんだよ。

8位『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ

主人公の森宮優子は、これまでに何度も苗字が変わってきたんだ。物心ついた頃から血の繋がらない親たちの間をリレーされ、現在は料理上手な義理の父親・森宮さんと二人で暮らしているんだ。一方、自由奔放な魔性の女・梨花は、娘を残して何度も結婚と離婚を繰り返していたんだ。全く関係ないように見える二つの家族の物語が、やがて一つの真実へと繋がっていくんだ。複雑な家庭環境の中でも、たくさんの愛情を受けて育った優子の姿と、物語の最後に明かされる驚きの事実に、温かい涙が溢れるはずだよ。血の繋がりを超えた家族の愛を描いた、感動の物語だよ。

家族の形は一つじゃないんだって、心から思える作品だよ。最後に全部のピースがはまった時の感動は忘れられないな。

9位『旅猫リポート』有川浩

心優しい青年・サトルは、ある事情から、愛猫のナナと一緒に新しい飼い主を探す旅に出るんだ。銀色のワゴンに乗って、サトルがこれまでの人生で出会ってきた大切な人々を訪ねていく旅。それは、サトルの生い立ちと、彼がナナといかに深い絆で結ばれているかを辿る旅でもあったんだ。行く先々で出会う人々との心温まるエピソードと、猫のナナの視点から語られるユーモラスで愛情深いモノローグが、物語を豊かに彩るんだ。そして、旅の終わりに明かされるサトルの秘密と、ナナの健気な想いに、涙なしではいられないんだ。

猫のナナの視点がたまらないんだ。サトルへの深い愛情が伝わってきて、もう涙が止まらなかったよ。

10位『コーヒーが冷めないうちに』川口俊和

とある町の、とある喫茶店。そこには、「過去に戻れる」という不思議な席があったんだ。ただし、そこにはいくつかの面倒なルールが存在するんだ。過去に戻っても現実は変わらないこと、そして、コーヒーが冷めてしまうまでの短い時間しかいられないこと。それでも人々は、会いたかった人との再会を願い、この喫茶店を訪れるんだ。後悔を抱える人々が、過去に戻って本当に伝えたかった想いを届ける姿を描いた4つの物語。どの物語も、心温まる奇跡と切ない別れが描かれており、読み終えた後には優しい涙が心を潤してくれるはずだよ。

もし過去に戻れるなら、わたしも会いたい人がいるかな。現実が変わらなくても、想いを伝えることの大切さを教えてくれるんだ。

11位『八日目の蝉』角田光代

不倫相手の赤ん坊を誘拐し、自分の子として育てながら4年近く逃亡生活を送った女、野々宮希和子。そして、誘拐犯に育てられた過去を持つ女性、秋山恵理菜。物語は、希和子の逃亡生活と、事件後に本当の家族の元に戻っても心の傷を抱え続ける恵理菜の葛藤という、二つの視点から描かれるんだ。血の繋がりか、共に過ごした時間か。「母性」とは何かを深く問いかける作品だよ。誘拐という罪を犯しながらも、深い愛情を注ぐ希和子の姿と、本当の親との間で揺れ動く恵理菜の苦悩が、読む者の胸を締め付けるんだ。

何が本当の親子関係なんだろうって、すごく考えさせられるよ。切なくて、苦しくて、でもどこかに救いがある物語なんだ。

12位『とんび』重松清

物語の舞台は、瀬戸内海に面した広島県の小さな町。運送会社で働くヤスは、待望の息子アキラが生まれたばかりの幸せの絶頂にいたんだ。しかし、不慮の事故で妻を亡くし、突然、男手一つで息子を育てることになるんだ。学もなく、不器用で、破天荒なヤスだけど、町の人々の温かい人情に支えられながら、まっすぐな愛情でアキラを育てていくんだ。父と子の絆、そして古き良き時代の地域の繋がりが、温かくも切なく描かれているんだ。息子の成長を不器用ながらも見守る父親の姿に、誰もが涙腺を刺激されるはずだよ。

不器用だけど、まっすぐな愛情を注ぐお父さんの姿に泣けるんだ。周りの人たちの温かさも心にしみるよ。

13位『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ

自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚は、東京での辛い過去を捨て、大分県の海辺の町へ移り住むんだ。そこで彼女は、母親から虐待を受け「ムシ」と呼ばれ、言葉を話せなくなった少年と出会うんだ。少年の姿にかつての自分を重ねた貴瑚は、彼を助け出すことを決意するんだ。タイトルの「52ヘルツのクジラ」とは、他のクジラには届かない高い周波数で鳴く、世界で一頭だけの孤独なクジラのこと。誰にも声が届かない孤独を抱えた二人が出会い、新たな魂の物語が始まるんだ。傷ついた魂が寄り添い、再生していく姿に、胸が熱くなるんだ。

声なき声に耳を傾けることの大切さを教えてくれるんだ。孤独を抱える人たちの魂の叫びに、涙が止まらなかったよ。

14位『余命10年』小坂流加

20歳で数万人に一人という不治の病にかかり、余命10年を宣告された高林茉莉。彼女は生きることに執着しないよう、恋だけはしないと心に決めていたんだ。しかし、地元の同窓会で真部和人と再会し、恋に落ちてしまうんだ。自分の病を隠しながら、和人とかけがえのない時間を過ごす茉莉。思い出の数だけ失われていく時間に、彼女が最後に選んだ道とは。作者自身の経験を基に描かれたこの物語は、命の輝きと儚さ、そして愛する人と共に生きる喜びを力強く描き出しており、その切ない結末に多くの読者が涙したんだ。

作者の実体験が基になっているから、言葉の一つ一つがすごく重いんだ。限られた時間だからこそ輝く命の尊さに、涙が溢れてくるよ。

15位『手紙』東野圭吾

弟の大学進学のために空き巣に入り、誤って人を殺めてしまった兄・剛志。刑務所から弟・直貴へ送り続けられる手紙は、贖罪と弟を想う気持ちで溢れていたんだ。しかし、「強盗殺人犯の弟」というレッテルは、直貴の人生から夢や希望、そして恋人までも奪っていくんだ。兄の存在が、進学、就職、恋愛、結婚と、人生のあらゆる場面で直貴を苦しめるんだ。加害者家族が背負う過酷な現実と、兄弟の絆を真正面から描いた社会派小説。やりきれない現実と、それでも断ち切れない家族の繋がりが、読む者の胸に深く突き刺さるんだ。

罪を犯した人の家族が、どれだけ重いものを背負って生きていくのか…。あまりにも過酷な現実に、言葉を失ってしまうよ。

16位『ライオンのおやつ』小川糸

若くして余命を宣告された主人公・海野雫は、人生の最後を過ごす場所として、瀬戸内海に浮かぶレモン島のホスピス「ライオンの家」を選ぶんだ。そこでは、入居者がリクエストした「思い出のおやつ」を、週に一度だけ作ってくれるという習慣があったんだ。雫は、そこで出会う人々との交流を通じて、自らの人生と向き合い、穏やかな時間を取り戻していくんだ。美しい島の風景と、心温まるおやつの描写が、死という重いテーマを優しく包み込むんだ。生きることの素晴らしさ、そして穏やかに死を迎えることの意味を問いかける、感動の物語だよ。

人生の最後に食べたいおやつって、なんだろうな。穏やかで優しい時間が流れていて、温かい涙がこぼれる作品だよ。

17位『西の魔女が死んだ』梨木香歩

中学に進んでまもなく、学校へ行けなくなってしまった少女まい。彼女は、初夏の一ヶ月あまりを、田舎で暮らす大好きなおばあちゃんのもとで過ごすことになるんだ。イギリス人の祖母は「西の魔女」を自称しており、まいはそんなおばあちゃんから「魔女修行」の手ほどきを受けることに。その修行とは、何でも「自分で決める力」を身につけることだったんだ。大自然の中での穏やかな生活と、おばあちゃんの知恵と愛情に触れることで、まいの心は少しずつ癒されていくんだ。生きることの素晴らしさを教えてくれる、心温まる物語だよ。

おばあちゃんの言葉一つ一つが、心にじんわり染み渡るんだ。自然の中で過ごす時間って、本当に大切だなって思わせてくれるよ。

18位『かがみの孤城』辻村深月

学校での居場所をなくし、部屋に閉じこもっていた中学生・こころ。ある日、自室の鏡が突然光り始め、吸い込まれるように中へ入ると、そこにはおとぎ話に出てくるようなお城と、自分と似た境遇の6人の中学生たちがいたんだ。狼の仮面をつけた謎の少女「オオカミさま」に、「城に隠された鍵を見つければ、どんな願いでも一つだけ叶えてやろう」と告げられた7人。彼らは戸惑いながらも、共に時間を過ごすうちに、次第に心を通わせていくんだ。そして、それぞれが抱える心の傷や、城に隠された真実が明らかになった時、大きな感動が訪れるんだ。思春期の揺れ動く心情と、人との繋がりの大切さを描いた、ファンタジーミステリーだよ。

同じ痛みを抱える仲間との出会いが、どれだけ救いになるか…。最後の展開には、驚きと感動で涙が止まらなかったよ。

19位『世界から猫が消えたなら』川村元気

余命わずかと宣告された30歳の郵便配達員の僕。彼の前に、自分と同じ姿をした悪魔が現れ、奇妙な取引を持ちかけるんだ。「世界から何か一つを消す代わりに、一日の命を延ばしてやろう」。電話、映画、時計…悪魔の提案で、世界から様々なものが消えていくんだ。しかし、何かを消すたびに、僕と大切な人たちとの思い出も失われていくことに気づくんだ。そして悪魔は最後に、世界から猫を消すことを提案するんだ。愛猫キャベツとの思い出と引き換えに、僕は命を選ぶのか。失って初めて気づく、日常の愛おしさと、生きる意味を問いかける物語だよ。

もし自分の大切なものが世界から消えるとしたら…って考えさせられるんだ。当たり前の日常が、どれだけ奇跡的なことか痛感するよ。

20位『桜のような僕の恋人』宇山圭佑

美容師の美咲に恋をした晴人。彼女に認めてもらいたい一心で、一度は諦めたカメラマンの夢を再び追い始めるんだ。そんな晴人に心を動かされた美咲と、二人は恋人同士になるんだ。しかし、幸せな時間は長くは続かなかったんだ。美咲は、人の何十倍もの速さで年老いていく難病「ファストフォワード症候群」を発症してしまったんだ。老婆になっていく姿を晴人に見られたくないと悩む美咲。桜のように儚く、美しい二人の恋の行方は。切ない恋物語に、涙が止まらないと話題になった一冊だよ。

好きな人に老いていく姿を見せたくないっていう気持ちが、すごく切ない…。桜が散るように儚い恋の物語に、胸が締め付けられるよ。

21位『流星ワゴン』重松清

会社をリストラされ、妻からは離婚を切り出され、家庭内暴力をふるう息子に悩む永田一雄。人生のどん底にいた彼の前に、5年前に交通事故で亡くなったはずの橋本親子が乗る不思議なワゴンが現れるんだ。ワゴンに乗せられた一雄は、過去の人生の分岐点へとタイムスリップする旅に出るんだ。そこで出会ったのは、自分と同じ歳の父親「チュウさん」だったんだ。破天荒な父親との旅を通じて、一雄はこれまで気づかなかった家族の真実や、後悔の念と向き合っていくことになるんだ。家族の再生と、やり直しのきかない人生の愛おしさを描いた、感動の物語だよ。

もし過去に戻って、父親と友達になれたら何を話すかな。後悔だらけの人生でも、前に進む勇気をくれるんだ。

22位『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』汐見夏衛

親や学校、すべてにイライラしていた現代の女子高生・百合。ある日、母親と喧嘩をして家を飛び出し、近所の防空壕跡で眠ってしまうんだ。目が覚めると、そこは1945年、戦時中の日本だったんだ。そこで出会ったのは、特攻隊員の彰。彰の誠実さや優しさに触れるうちに、百合は彼に惹かれていくんだ。しかし、彼は特攻に行き、いずれ死んでしまう運命だったんだ。戦争という過酷な現実の中で、二人が紡ぐ切ない恋の物語。平和な現代を生きる私たちに、命の尊さと、愛する人がいる日常の幸せを教えてくれるんだ。

当たり前の日常が、どれだけ幸せなことか痛感させられるよ。二人の切ない恋に、平和への祈りを捧げずにはいられないんだ。

23位『ツナグ』辻村深月

「ツナグ」とは、死んだ人と生きている人を、たった一度だけ会わせてくれる仲介人のこと。この物語は、見習い高校生の歩美が、様々な依頼者たちの想いに触れながら、「ツナグ」の役目を引き継いでいく姿を描いているんだ。亡くなったアイドルに会いたいファン、喧嘩したまま死んでしまった親友に謝りたい女子高生、プロポーズの返事を伝えられなかった婚約者。依頼人たちが抱える後悔や愛情が、死者との再会を通じて昇華されていく様子に、胸が熱くなるんだ。生と死、そして残された人々の想いを描いた、感動の連作短編集だよ。

死んだ人にもう一度だけ会えるなら、誰に会って何を伝えたいかな。後悔しないように、今を大切に生きようって思えるんだ。

24位『明日の記憶』荻原浩

広告代理店で精力的に働く50歳の佐伯雅行は、ある日突然、若年性アルツハイマー病と診断されるんだ。仕事も、築き上げてきたプライドも、そして大切な家族との思い出も、少しずつ失われていく恐怖。病の進行とともに、これまで当たり前だった日常が崩れていく様が、リアルに、そして克明に描かれているんだ。絶望の中で、妻である枝実子の深い愛情に支えられながら、病と向き合い、懸命に生きようとする佐伯の姿は、読む者の心を強く打つんだ。夫婦の絆と、記憶が失われても変わらない愛の形に、深い感動と涙を誘われる作品だよ。

記憶を失っていく恐怖は、想像を絶するよ…。それでも変わらない夫婦の愛の深さに、涙が止まらないんだ。

25位『カラフル』森絵都

生前の罪により、輪廻のサイクルから外された「ぼく」の魂。しかし、天使業界の抽選に当たり、自殺を図った中学3年生・小林真の体にホームステイして、もう一度人生をやり直すチャンスを与えられるんだ。真として生きる中で、「ぼく」は真が抱えていた家族や友人との問題、そして自殺の原因を知ることになるんだ。最初は無気力だった「ぼく」が、様々な人との関わりの中で、生きることの素晴らしさに気づいていく姿が描かれるんだ。人生は決して一色ではなく、様々な色が集まってできている。そんな当たり前のことに気づかせてくれる、温かい感動の物語だよ。

人生って、悪いことばっかりじゃないんだなって思えるんだ。カラフルな毎日を大切にしたくなる、元気が出る物語だよ。

26位『今夜、世界からこの恋が消えても』一条岬

クラスメイトのいじめを止めるため、同級生の日野真織に嘘の告白をした神谷透。真織は「お互い本気で好きにならないこと」を条件に、その告白を受け入れるんだ。しかし、二人は次第に惹かれ合い、本当の恋人になるんだ。幸せな日々を送る二人だけど、真織には「前向性健忘」という記憶障害があり、眠るとその日の出来事をすべて忘れてしまうという秘密があったんだ。彼女は、その日の出来事を日記に記録し、翌朝読み返すことで記憶をつなぎとめていたんだ。透は、そんな彼女を献身的に支え続けるんだけど…。儚く切ない記憶と恋の物語に、涙が止まらないと多くの読者の心を掴んだんだ。

毎日記憶がリセットされるなんて、どれだけ辛いんだろう…。それでも彼女を愛し続ける透の姿に、涙腺が崩壊するよ。

27位『汝、星のごとく』凪良ゆう

瀬戸内の美しい島で育った高校生の暁海と、母親の恋愛に振り回され、島へ転校してきた櫂。心に孤独と欠落を抱えた二人は、自然と惹かれ合い、すれ違いながらも成長していくんだ。物語は、二人の15年間にわたる愛と人生を描き出すんだ。閉鎖的な島のコミュニティの中で、世間体を気にする大人たちや、家庭の問題に翻弄されながらも、自分たちの人生を懸命に生きようとする二人の姿が、読む者の心を強く揺さぶるんだ。正しさとは何か、愛とは何かを問いかける、切なくも美しい物語だよ。

ままならない人生の中でも、必死に愛を貫こうとする二人の姿が本当に切ないんだ。読み終わった後、タイトルの意味を噛みしめてしまうよ。

28位『夏の庭 The Friends』湯本香樹実

小学6年生の「僕」と友人たちは、「死」への好奇心から、近所に住む一人暮らしの老人を観察し始めるんだ。人が死ぬ瞬間を見てみたい、という不純な動機から始まった関係だったんだけど、少年たちは草むしりなどを手伝ううちに、老人と少しずつ心を通わせていくんだ。生きる屍のようだった老人も、少年たちとの交流を通じて、次第に生命力を取り戻していくんだ。ひと夏の出会いと別れを通じて、少年たちが「生と死」というテーマに触れ、成長していく姿を描いた物語だよ。喪失感と共に、決して失われないものの温かさを感じさせてくれるんだ。

子供の頃の、ちょっと不謹慎な好奇心って誰にでもあるよね。それが、かけがえのない出会いに繋がるなんて、素敵な物語だよ。

29位『舟を編む』三浦しをん

出版社の営業部で働く馬締光也は、その真面目さと独特の言語感覚を買われ、辞書編集部に引き抜かれるんだ。彼が担当することになったのは、新しい辞書『大渡海』の編纂だったんだ。個性的な編集部の面々と共に、果てしない言葉の海に挑む馬締。一つの言葉の意味を巡って議論を重ね、膨大な時間と情熱を注ぎ込む辞書作りの世界が、丁寧に、そして魅力的に描かれているんだ。一つのことに打ち込む人々のひたむきな姿と、言葉への深い愛情が、読む者の胸を熱くさせるんだ。何かを成し遂げることの素晴らしさに、静かな感動が込み上げてくる作品だよ。

辞書を作るって、こんなに情熱的な仕事だったんだ!一つのことに打ち込む人たちの姿って、本当に格好いいよね。

30位『夜のピクニック』恩田陸

高校生活最後のイベント「歩行祭」。それは、全校生徒が夜を徹して80キロもの道のりを歩き通すという、学校の伝統行事なんだ。主人公の甲田貴子は、この特別な日に、ある一つの賭けを自分に課していたんだ。それは、三年間誰にも言えなかった秘密を抱える、異母兄妹の西脇融に話しかけること。親友たちとの語らい、他愛のない出来事、そして少しずつ変化していく融との距離。夜通し歩き続けるという非日常的な空間の中で、高校生たちの繊細な心情が丁寧に描かれるんだ。青春時代のきらめきと切なさが詰まった、感動的な物語だよ。

ただ一緒に歩くだけなのに、それがすごく特別な時間に感じられるんだ。青春の甘酸っぱさが詰まってて、懐かしい気持ちになるよ。

31位『神様のカルテ』夏川草介

24時間365日体制の地方病院で働く内科医、栗原一止。彼は、夏目漱石を敬愛し、古風な言葉遣いをする少し風変わりな青年なんだ。人手不足の過酷な医療現場で、日々の診療に追われながらも、一人の患者さんと真摯に向き合おうと奮闘するんだ。物語は、そんな一止が、末期癌の患者さんや、大学病院への誘いとの間で葛藤し、医師として、一人の人間として成長していく姿を描くんだ。地域医療の厳しい現実と、その中で失われない温かい人間ドラマが、読む者の心を打つんだ。命の尊さと、人と人との繋がりの大切さを教えてくれる、感動の物語だよ。

こんなお医者さんがいたらいいなって、心から思うよ。医療の厳しい現実の中でも、希望の光を感じさせてくれるんだ。

32位『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス

32歳になっても幼児並みの知能しかないパン屋の店員、チャーリイ・ゴードン。彼は、白ネズミのアルジャーノンを天才に変えた、画期的な脳手術を受けることになるんだ。手術は成功し、チャーリイは驚異的なスピードで知能を向上させ、天才へと変貌を遂げるんだ。しかし、それまで見えなかった人間の醜さや、自分に向けられる差別の目に気づき、孤独を深めていくことになるんだ。そして、先に手術を受けたアルジャーノンに、知能の退行という異変が現れ始めるんだ。知能と幸福の関係を問いかける、深く、そして切ない物語だよ。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。知性を得たことで失うものもあるという現実はあまりにも残酷だ。

33位『ステップ』重松清

結婚3年目、30歳の若さで妻を亡くした健一。彼は、残された1歳半の娘・美紀を男手ひとつで育てることを決意するんだ。仕事と育児の両立に悩み、亡き妻への想いを断ち切れず、新しい恋にも踏み出せない。そんな健一が、不器用ながらも一歩一歩、父親として、一人の人間として成長していく10年間の軌跡を描いているんだ。周りの人々の温かい支えを受けながら、娘と共にゆっくりと歩んでいく姿は、多くの読者の共感を呼んだんだ。家族の愛と再生を描いた、心温まる物語。読み終えた後には、優しい涙が頬を伝うはずだよ。

ゆっくりでも、一歩ずつ前に進んでいく親子の姿に勇気をもらえるんだ。当たり前の日常にある幸せを、改めて感じさせてくれるよ。

34位『また、同じ夢を見ていた』住野よる

「人生とは、〇〇みたいなものだね」。学校に友達がいない、読書好きの少女・小柳奈ノ花。彼女は、手首に傷のある「南さん」、格好いい「アバズレさん」、優しい「おばあちゃん」といった、年の離れた友人たちと放課後を過ごすのが日課だったんだ。彼女たちとの交流を通じて、奈ノ花は「幸せとは何か」を学んでいくんだ。物語の最後に明かされる、彼女たちの正体と、奈ノ花が見ていた「同じ夢」の真実に、驚きと感動が待っているんだ。人生の選択と、本当の幸せの意味を問いかける、心温まる物語だよ。

幸せってなんだろう?って、改めて考えさせられるんだ。最後の展開には、あっと驚かされて、温かい涙が流れるよ。

35位『風が強く吹いている』三浦しをん

寄せ集めの素人陸上部が、日本一の駅伝「箱根駅伝」出場という無謀な目標に挑む物語。寛政大学の陸上競技部は、天才的な走りを持つ蔵原走(カケル)を除けば、漫画オタクや留学生など、およそ長距離ランナーには見えない個性的なメンバーばかり。そんな彼らが、キャプテンの清瀬灰二(ハイジ)の熱意に巻き込まれ、一つの目標に向かって走り始めるんだ。仲間との衝突、厳しい練習、そしてそれぞれの過去との葛藤を乗り越え、彼らは固い絆で結ばれていくんだ。目標に向かってひたむきに努力する姿に、胸が熱くなること間違いなしの青春小説だよ。

何かに本気で打ち込むって、本当に素晴らしいことだよね。仲間を信じて襷をつなぐ姿に、感動で鳥肌が立っちゃうよ!

36位『阪急電車』有川浩

舞台は、兵庫県を走る片道約15分のローカル線「阪急今津線」。この短い路線で、偶然乗り合わせた人々の人生が、ほんの少しだけ交差するんだ。婚約者を後輩に奪われたOL、DV癖のある彼氏と別れられない女子大生、見栄っ張りな主婦グループ。それぞれの悩みや小さな問題を抱えた人々が、車内で起こるささやかな出来事を通じて、少しだけ前に進む勇気をもらうんだ。日常にありふれた小さな奇跡と、人と人との温かい繋がりを描いた連作短編集だよ。読み終えた後には、心がほっこりと温かくなるような、優しい感動が待っているんだ。

電車で乗り合わせただけの人と、人生が交差するなんて素敵だよね。何気ない日常にも、小さな奇跡は隠れているんだなって思えるよ。

37位『幸福な食卓』瀬尾まいこ

「父さんは、父さんを辞めようと思う」。中学生の佐和子の家庭は、父親が突然「父さん」を辞めると宣言した日から、少しずつ変わっていくんだ。母親は家を出ていき、優等生の兄は農業に目覚め、そして佐和子は、転校生の大浦くんと出会い、恋をするんだ。一見、崩壊しているように見える家族だけど、そこには確かな愛情と絆が存在するんだ。当たり前の日常が少しずつ変化していく中で、佐和子が経験する初恋や家族との関係を通じて、成長していく姿が瑞々しく描かれているんだ。思春期の揺れ動く心と、家族の温かさに触れられる、感動の物語だよ。

ちょっと変わった家族だけど、そこには確かな愛があるんだ。思春期の頃の、あの何とも言えない気持ちを思い出すよ。

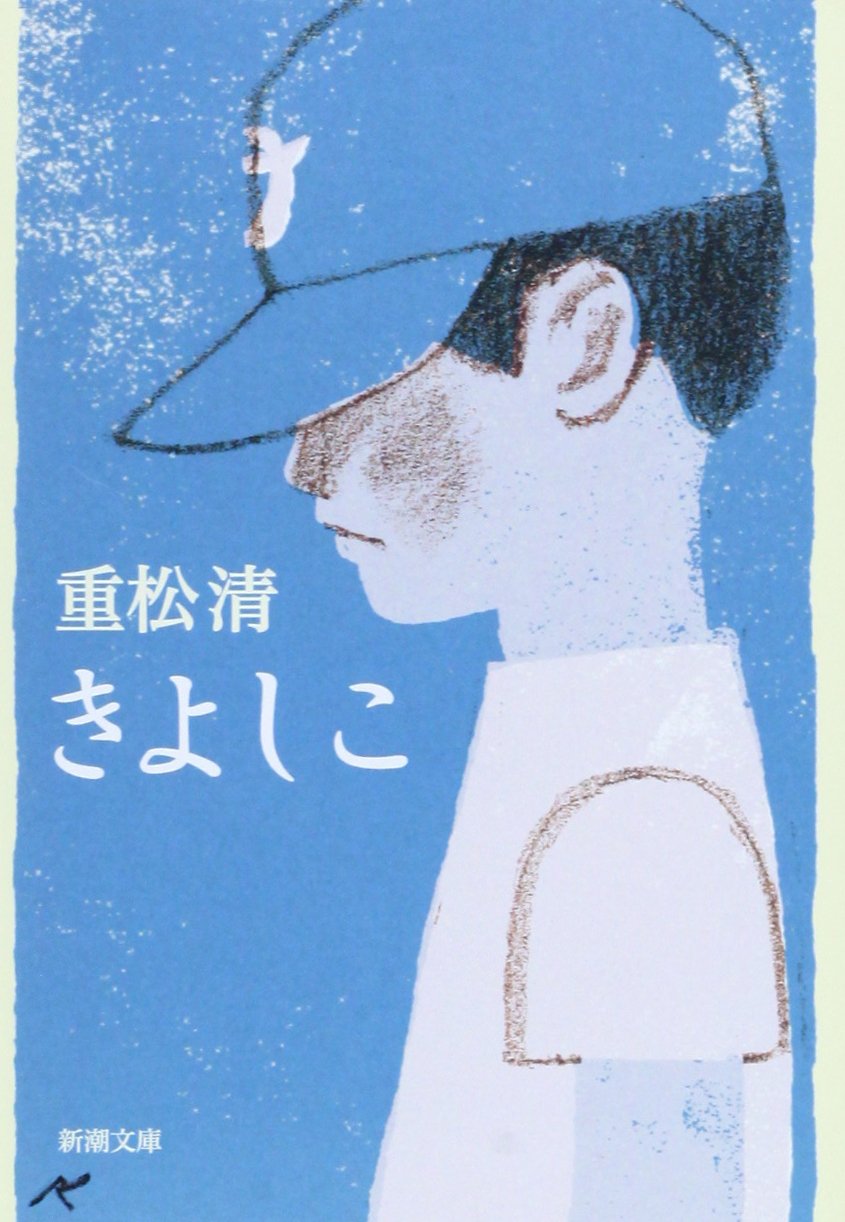

38位『きよしこ』重松清

吃音という悩みを抱える少年、きよし。彼は、言いたいことがうまく言えず、友達の輪にも入れない孤独な日々を送っていたんだ。そんな彼の唯一の友達は、空想の中に現れる「きよしこ」という名の少年だったんだ。転校を繰り返す中で、いじめや、大切な人との出会いと別れを経験しながら、きよしは少しずつ成長していくんだ。少年の繊細な心の痛みと、それを乗り越えていく姿が、丁寧に、そして温かく描かれているんだ。誰もが子供の頃に感じたことのある、切なさやもどかしさが胸に迫り、静かな感動を呼び起こす物語だよ。

うまく言葉にできないもどかしさって、すごく苦しいよね。きよしの心の痛みが伝わってきて、胸が締め付けられるんだ。

39位『陽だまりの彼女』越谷オサム

新人営業マンの奥田浩介は、仕事先で中学時代の同級生・渡来真緒と10年ぶりに再会するんだ。かつていじめられっ子だった真緒は、信じられないほど魅力的な女性に変身していたんだ。二人は恋に落ち、やがて結婚するんだ。幸せな新婚生活が始まるんだけど、真緒には誰にも言えない不思議な秘密があったんだ。ファンタジックな設定と、温かい恋愛模様が融合したこの物語は、その驚きの結末と切ない愛情の形に、多くの読者が涙したんだ。「女子が男子に読んでほしい恋愛小説No.1」として話題になった、心温まるラブストーリーだよ。

こんなに素敵な恋、してみたいなあ。ファンタジーだけど、二人の純粋な愛に心が洗われるんだ。

40位『本日は、お日柄もよく』原田マハ

老舗製菓会社のOL二ノ宮こと葉は、想いを寄せていた幼なじみの結婚式で、伝説のスピーチライター久遠久美の祝辞に心を奪われるんだ。そのスピーチをきっかけに、こと葉は久遠に弟子入りし、スピーチライターとしての道を歩み始めるんだ。言葉の力で、人の心を動かし、場の空気を変えていくスピーチライターの世界。こと葉が、様々な依頼や困難な課題に立ち向かいながら、人として、そしてプロとして成長していく姿が描かれているんだ。言葉が持つ力の素晴らしさと、仕事への情熱が、読む者に勇気と感動を与えてくれるお仕事小説だよ。

言葉の力って、本当にすごいんだなって実感するよ。何かに一生懸命になるって、やっぱり素敵だね!

泣ける小説で、あなたの日常に感動のひとときを

今回は、心を揺さぶる「泣ける小説」をランキング形式で40作品ご紹介したよ。気になる一冊は見つかったかな?感動的な物語は、私たちの心を豊かにし、明日への活力を与えてくれるんだ。涙を流すことは、決して恥ずかしいことではないよ。むしろ、心を浄化し、ストレスを和らげる効果も期待できるんだ。ぜひ、これらの小説を手に取って、感動の涙で心をリフレッシュしてみてね。あなたの日常が、より一層輝くきっかけになるかもしれないよ。

素敵な物語との出会いは、人生の宝物だよ。あなたの心に残る一冊が見つかりますように!