あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】ドイツ小説のおすすめランキングTOP20

はじめに:難解さは過去のもの?今こそ読みたいドイツ小説の魅力

「ドイツ小説」と聞くと、どこか哲学的で難しそう…そんなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。確かに、ドイツ文学にはゲーテやトーマス・マンといった文豪による、深く思考を巡らせるような作品が多く存在します。しかし、その一方で、現代人の心にも響く普遍的な悩みや成長をテーマにした名作も豊富です。

若者の心の成長を描く「教養小説」というジャンルが生まれたのもドイツです。また、世界中で愛される『グリム童話』のような児童文学の傑作から、近年注目を集めるミステリーまで、そのジャンルは多岐にわたります。これからドイツ小説を読んでみたいという初心者の方は、映画化された作品や、20世紀以降の比較的現代に近い作品から手に取ってみるのがおすすめです。この記事では、そんな奥深いドイツ小説の魅力に触れられるおすすめの作品を、ランキング形式でご紹介します。

【決定版】初心者から愛好家まで楽しめるドイツ小説おすすめランキングTOP20

ここからは、いよいよドイツ小説のおすすめランキングを発表します。誰もが知る不朽の名作から、子どもも大人も楽しめる児童文学、そして現代ドイツで人気を博すエンターテイメント作品まで、幅広くランクインしました。

「どれから読めばいいかわからない」という方も、このランキングを参考にすれば、きっとお気に入りの一冊が見つかるはずです。それでは、奥深く、多様なドイツ文学の世界へ旅立ちましょう。

1位: 『変身』 フランツ・カフカ

ある朝、主人公のグレゴール・ザムザが目を覚ますと、巨大な毒虫に変わっていた。このあまりにも有名な一文から始まるフランツ・カフカの『変身』は、不条理文学の代表作として知られています。物語は、虫になってしまった主人公と、彼を取り巻く家族の変容を淡々と描いていきます。

意思の疎通ができなくなり、家族から疎まれていく中でグレゴールが感じる孤独や絶望は、現代社会におけるコミュニケーションの断絶や、社会から疎外されることの恐怖とも重なります。なぜ彼は虫になったのか、その理由は最後まで明かされません。この不条理さが、かえって読者に強烈な印象と問いを投げかける、20世紀ドイツ文学の傑作です。

ふくちい

ふくちいある朝、虫になるなんて想像もつかないよ。家族の反応がリアルで、人間の孤独を考えさせられるね。

2位: 『モモ』 ミヒャエル・エンデ

『はてしない物語』でも知られるミヒャエル・エンデが贈る、もう一つの傑作ファンタジーが『モモ』です。物語のテーマは「時間」。人々の時間を盗む「灰色の男たち」と、不思議な少女モモの戦いを描いています。

モモには、ただ相手の話をじっくりと聞くだけで、その人に勇気と希望を与える不思議な力があります。しかし、効率ばかりを重視する時間貯蓄銀行の灰色の男たちが現れ、町の人々から次々と「時間」を奪っていきます。忙しくなればなるほど、人々は心と時間のゆとりを失っていくのです。「時間とは、すなわち生活そのもの」というメッセージは、忙しい現代を生きる私たちにこそ深く響くでしょう。子どもから大人まで、あらゆる世代に読んでほしい一冊です。

時間どろぼうって、今の社会にもいる気がするな。わたしもモモに話を聞いてほしいよ。

3位: 『若きウェルテルの悩み』 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

ドイツ文学の巨匠ゲーテが25歳の時に発表し、ヨーロッパ中に大ベストセラーを巻き起こした書簡体小説です。物語は、感受性豊かな青年ウェルテルが友人に宛てた手紙という形式で、彼の内面が赤裸々に綴られていきます。

婚約者のいる女性ロッテへの報われない恋に苦悩し、絶望していくウェルテルの姿は、当時の若者たちの熱狂的な共感を呼びました。その影響は文学界にとどまらず、主人公の服装を真似る若者が続出するなど、社会現象にまでなったほどです。恋愛の喜びと苦悩、そして青春時代の多感な心の揺れ動きを繊細に描いた、ドイツ文学を代表する青春小説の金字塔です。

ウェルテルの気持ち、痛いほどわかるよ…。恋ってどうしてこんなに苦しいんだろうね。

4位: 『グリム童話集』 ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム

『白雪姫』や『ヘンゼルとグレーテル』など、世界中で親しまれている物語が詰まった『グリム童話集』。グリム兄弟が19世紀に編纂したこの物語集は、元々ドイツ各地に伝わる民話を収集・記録したものです。

そのため、私たちがよく知るハッピーエンドの物語だけでなく、初版には残酷で教訓的な描写も多く含まれています。メルヘンで少し怖い、という側面もグリム童話の大きな魅力の一つです。時代や版によって少しずつ内容が違うこともあるので、様々な翻訳を読み比べてみるのも面白いかもしれません。子どもだけでなく、大人が読んでも新たな発見があるはずです。

本作に収録された伝承群の原典における容赦のない描写は、民衆の生活に根差したリアリズムの表象と言えるでしょう。

5位: 『車輪の下』 ヘルマン・ヘッセ

ノーベル文学賞作家ヘルマン・ヘッセによる、自伝的な要素が強いとされる作品です。舞台は、厳しいエリート養成学校。周囲の期待に応えようと過酷な勉強に耐え、神学校に合格した主人公ハンスが、厳しい規律と抑圧的な教育の中で次第に心を病み、潰れていく姿を描いています。

思春期特有の繊細な感受性、友情や自然への憧れ、そして画一的な教育システムへの反発。ハンスの苦悩は、現代社会に生きる私たちが抱える息苦しさや悩みにも通じるものがあります。大人の決めた「車輪」の道から外れてしまった少年の悲劇を通して、本当の幸せや人間らしい生き方とは何かを問いかける、青春小説の古典的名作です。

ハンスが可哀想で涙が出ちゃうよ…。もっと自由に生きてほしかったな。

6位: 『朗読者』 ベルンハルト・シュリンク

戦後ドイツ文学の代表作の一つであり、世界的なベストセラーにもなった作品です。物語は、15歳の少年ミヒャエルと、21歳年上の謎めいた女性ハンナとの出会いから始まります。二人は恋に落ち、ミヒャエルがハンナに本の朗読をすることが、彼らの秘密の儀式となります。

しかし、ハンナは突然姿を消し、数年後、ミヒャエルは法学生としてナチスの戦犯を裁く法廷で彼女と再会します。そこで彼は、ハンナが背負っていた衝撃的な過去と秘密を知ることになるのです。個人の愛と罪、そしてドイツが抱える歴史の記憶という重いテーマを扱いながらも、その美しい文体と巧みなストーリーテリングで読者を引き込みます。ケイト・ウィンスレット主演で映画化もされました。

愛した人には秘密の過去が…。切なくて、すごく考えさせられる物語だったよ。

7位: 『デミアン』 ヘルマン・ヘッセ

『車輪の下』と並ぶ、ヘルマン・ヘッセの代表的な教養小説です。主人公の少年シンクレールが、謎めいた同級生デミアンとの出会いをきっかけに、既成概念を打ち破り、本当の自己へと目覚めていく過程を描いています。

「鳥は卵の中から抜け出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは、一つの世界を破壊しなければならない」。この有名な一節に象徴されるように、本作は成長の痛みを伴いながらも、自分だけの道を探し求めることの尊さを教えてくれます。世界中の若者たちに影響を与え、今なお読み継がれる自己探求の物語です。

自分の中の常識を壊していく感じ、ちょっと怖いけどワクワクするよね。わたしも自分の殻を破りたいな!

8位: 『はてしない物語』 ミヒャエル・エンデ

いじめられっ子の少年バスチアンが、一冊の古い本をきっかけに、滅びゆく異世界「ファンタージエン」を救う冒険に乗り出す壮大なファンタジーです。映画化もされたことで世界的に有名になりましたが、原作の魅力はさらに奥深いものがあります。

物語は、バスチアンが本を読む「現実世界」と、本の中の「ファンタージエン」が交互に描かれ、やがて二つの世界が交錯していきます。読書という行為を通じて、物語の世界に深く入り込み、自らがその創造主となっていくという体験は、他のどんな物語でも味わえません。物語の力を信じるすべての人に贈る、まさに「はてしない」魅力に満ちた一冊です。

本を読むだけで冒険できるなんて最高!わたしもファンタージエンに行ってみたいな。

9位: 『飛ぶ教室』 エーリヒ・ケストナー

『ふたりのロッテ』などで知られる児童文学作家エーリヒ・ケストナーの代表作です。クリスマスを間近に控えた寄宿学校を舞台に、個性豊かな少年たちが繰り広げる友情と冒険の物語が、ユーモアと温かいまなざしで描かれています。

ボクサー志望の正義感の強いマッツ、秀才で心優しいマルティンなど、生き生きとした少年たちの姿は、読む人の心を惹きつけます。彼らが直面する困難や葛藤、そして育まれる固い絆の物語は、子どもだけでなく大人の心にも深く響くでしょう。クリスマスの時期に読みたくなる、心温まる不朽の名作です。

少年たちの友情っていいよね!クリスマスにみんなで劇をするなんて、青春だなぁ。

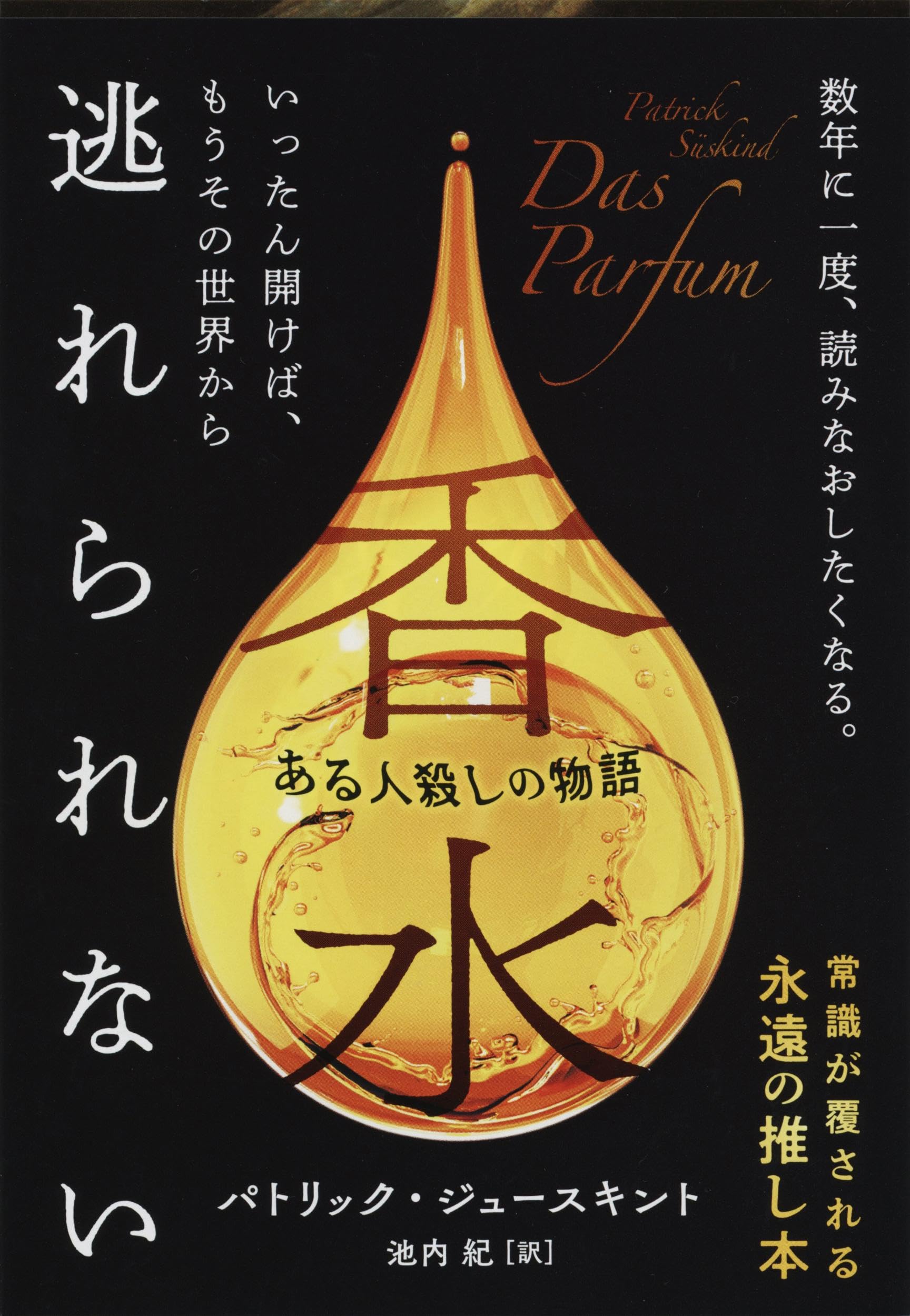

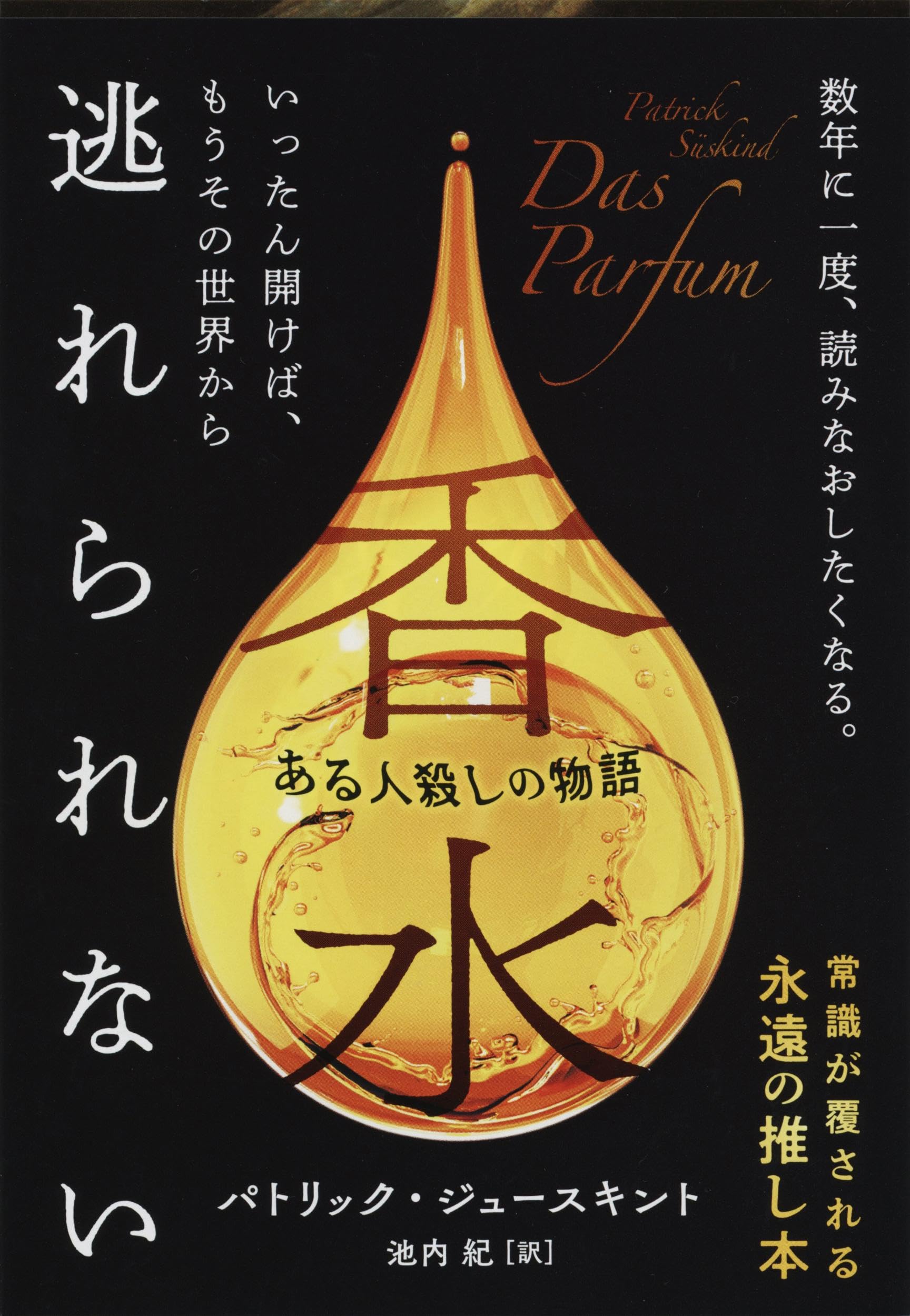

10位: 『香水 ある人殺しの物語』 パトリック・ジュースキント

18世紀のフランスを舞台に、超人的な嗅覚を持つ一人の男の生涯を描いた、衝撃的な物語です。主人公のグルヌイユは、あらゆる匂いを嗅ぎ分ける才能を持ちながら、彼自身は全くの無臭でした。彼は存在の証を求め、究極の香水を作り出すために、若い女性を次々と殺害していきます。

その恐ろしくも美しい描写と、天才の狂気を描いた独創的なストーリーは世界中で話題となり、ベストセラーになりました。単なる猟奇的な殺人小説ではなく、芸術と倫理、存在の意味を問う哲学的な深みも持っています。読む人を選ぶかもしれませんが、一度読んだら忘れられない強烈な印象を残す一作です。

本作における嗅覚描写の執拗なまでの緻密さは、存在証明を希求する主人公の狂気と芸術的探求心の分かち難い結合を冷徹に描き出しています。

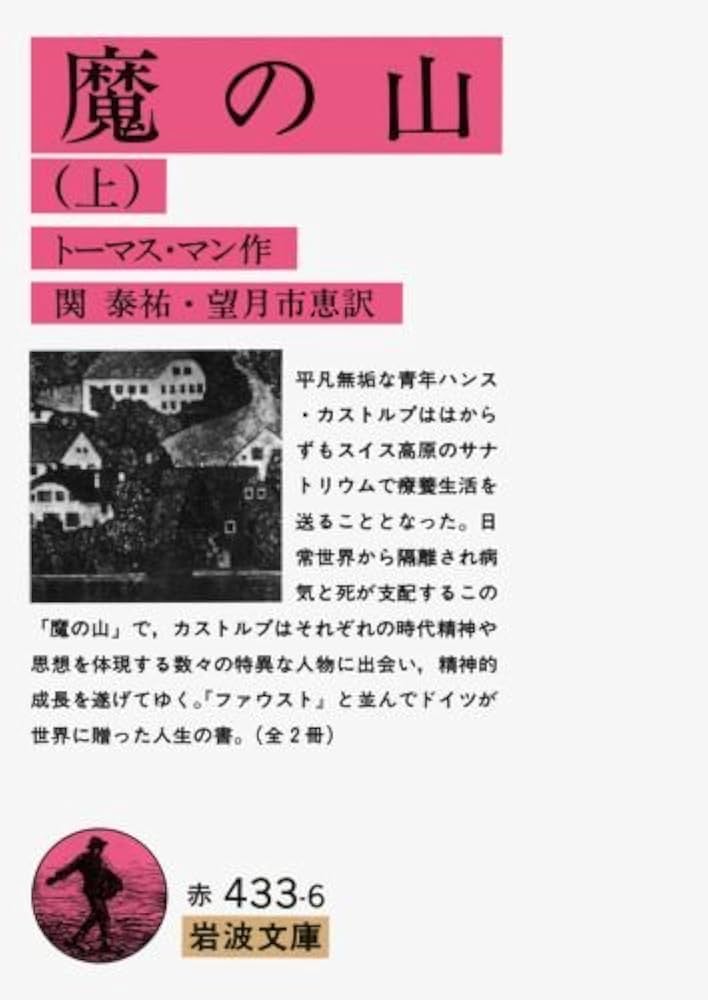

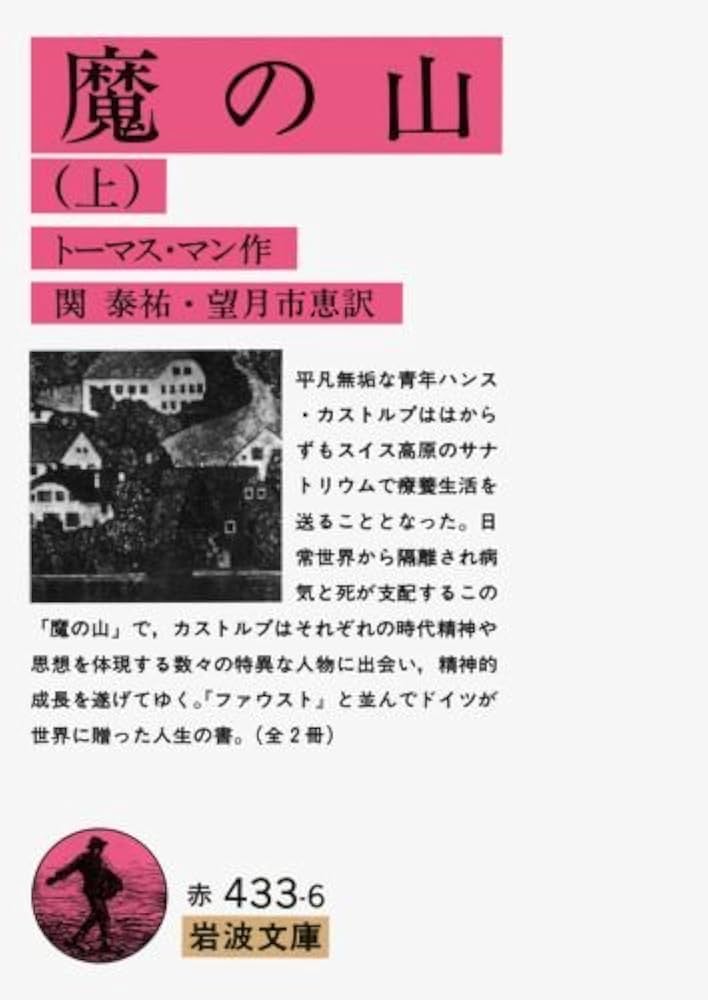

11位: 『魔の山』 トーマス・マン

ノーベル文学賞作家トーマス・マンの代表作であり、ドイツ教養小説の頂点に立つ大作です。物語の舞台は、第一次世界大戦前、スイスの山中にあるサナトリウム(結核療養所)。いとこの見舞いに訪れた健康な青年ハンス・カストルプが、滞在するうちに自らも病に侵され、7年間もの長きにわたり「魔の山」で過ごすことになります。

外界から隔絶されたサナトリウムでの生活の中で、彼は様々な思想を持つ人物たちと出会い、生と死、時間、愛、病といった根源的なテーマについて思索を深めていきます。ヨーロッパの知性が凝縮されたような濃密な対話が繰り広げられ、読了には時間と体力を要しますが、読み終えた後の達成感と知的興奮は格別です。

すごく長いけど、読み終わった時の満足感がすごいんだ。わたしも7年間サナトリウムで過ごした気分になったよ。

12位: 『西部戦線異状なし』 エーリヒ・マリア・レマルク

第一次世界大戦の西部戦線を舞台に、一人の若いドイツ兵の視点から戦争の日常を克明に描いた、反戦小説の金字塔です。愛国心に燃えて志願した19歳のパウル・ボイマーと友人たちが、塹壕での過酷な戦闘、飢え、そして絶え間ない死の恐怖の中で、人間性を失っていく様をリアルに描き出しています。

英雄的な戦闘シーンや劇的なドラマはなく、ただ淡々と兵士たちの悲惨な現実が綴られていきます。戦争がいかに若者たちの肉体と精神を破壊していくかを生々しく告発したこの作品は、発表当時、ドイツ国内で大きな論争を巻き起こしました。戦争の無意味さと非人間性を後世に伝え続ける、必読の書です。

戦争って、ただただ悲しいだけだね…。パウルたちの失われた青春を思うと、胸が張り裂けそうだよ。

13位: 『ブリキの太鼓』 ギュンター・グラス

戦後ドイツ最高の作家の一人と称され、ノーベル文学賞も受賞したギュンター・グラスの代表作です。物語の語り手は、精神病院にいるオスカル・マツェラート。彼は自らの意思で3歳の時に成長を止め、子どもの視点から大人の世界の欺瞞や狂気を観察し続けます。

オスカルは、金切り声でガラスを割り、常にブリキの太鼓を叩き続けることで、醜い現実世界に抵抗します。彼の目を通して、ナチスの台頭から第二次世界大戦、そして戦後の復興期に至るまでのドイツ現代史が、グロテスクかつユーモラスに描かれます。魔術的リアリズムの手法で描かれた、ドイツ戦後文学を代表する傑作です。

3歳で成長を止めるって発想がすごいよね。子どもの目から見た世界って、こんなに歪んで見えるのかな。

14位: 『ファウスト』 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

『若きウェルテルの悩み』と並ぶ、文豪ゲーテの最高傑作と名高い戯曲です。ゲーテがその生涯のほとんどを費やして完成させたとされるこの壮大な物語は、ドイツ文学の枠を超え、世界文学の金字塔として知られています。

物語は、人生のあらゆる知識を究め尽くし、虚無感に苛まれるファウスト博士が、悪魔メフィストフェレスと魂を賭けた契約を結ぶところから始まります。若さを取り戻したファウストは、純真な少女グレートヒェンとの悲恋をはじめ、様々な欲望と経験の世界を遍歴します。人間の限りない探求心と、善と悪のはざまで揺れ動く魂を描いた、まさに圧巻の一作です。

悪魔と契約してまで知識を求めるなんて、ファウスト博士の探求心はすごいね!わたしなら何を願うかなぁ。

15位: 『クラバート』 オトフリート・プロイスラー

ドイツ児童文学の巨匠プロイスラーが描く、ダークファンタジーの傑作です。物語の舞台は、17世紀のドイツ。孤児の少年クラバートが、親方に引き取られて水車小屋で働き始めますが、そこは恐ろしい黒魔術の学校でした。

仲間たちと共に魔法を学んでいくクラバートでしたが、やがて水車小屋の恐ろしい秘密と、逃れられない死の運命を知ります。過酷な運命に立ち向かうため、クラバートは愛する少女の助けを借りて、親方との対決を決意します。友情、裏切り、そして愛の力を描いた、スリリングで読み応えのある物語は、大人をも魅了してやみません。

魔法使いの弟子ってワクワクするけど、こんなに怖い秘密があるなんて…。クラバート、頑張ってほしいよ!

16位: 『影をなくした男』 アーデルベルト・フォン・シャミッソー

ドイツ・ロマン主義を代表する幻想的な物語です。主人公のペーター・シュレミールは、いくらでも金貨が出てくる「幸運の金袋」と引き換えに、自分の「影」を悪魔に売ってしまいます。

大金持ちになったシュレミールでしたが、影がないことで人々から不気味がられ、社会から孤立してしまいます。彼は、それまで気にも留めていなかった「影」が、人間にとってどれほど大切なものだったかを痛感し、後悔するのです。この「影」が何を象徴しているのか――社会的信用、アイデンティティ、魂など、様々な解釈ができる奥深さがあります。童話のような雰囲気で読みやすく、ドイツ文学の入門編としてもおすすめです。

自分の影がなくなっちゃうなんて、考えたこともなかったな。お金より大事なものって、きっとたくさんあるんだね。

17位: 『ホフマン短篇集』 E.T.A.ホフマン

ドイツ・ロマン派を代表する作家、E.T.A.ホフマンの傑作選です。法律家として働く傍ら、幻想的で怪奇な物語を数多く執筆したホフマンの作品は、ファンタジーの源流とも言われています。

特に有名なのが、自動人形オリンピアに恋をしてしまう青年を描いた『砂男』です。この物語は、人間の狂気や、現実と幻想の境界が曖昧になっていく恐怖を描き、読者を不思議な世界へと誘います。現代のサブカルチャーにも通じるような独特の世界観は、今読んでも新鮮な驚きを与えてくれるでしょう。幻想文学やゴシック小説が好きな方にはたまらない一冊です。

自動人形への恋慕という主題は、人間性の定義そのものを揺るがす射程を持っており、極めて興味深いと言わざるを得ません。

18位: 『ベルリン・アレクサンダー広場』 アルフレート・デーブリーン

1920年代のドイツ・ワイマール共和国時代のベルリンを舞台にした、モダニズム文学の傑作です。物語は、刑務所から出所した前科者のフランツ・ビーバーコップが、まっとうに生きようとしながらも、再び犯罪と暴力の世界に引きずり込まれていく様を描きます。

この小説の最大の特徴は、「モンタージュ」と呼ばれる革新的な技法です。新聞記事、広告、流行歌、聖書の言葉などがコラージュのように挿入され、当時のベルリンという大都市の喧騒や混沌、エネルギーを見事に描き出しています。実験的な手法でありながら、主人公の転落していく姿は力強く、読者に強烈な印象を残します。

いろんな音や声が聞こえてくるみたいで、読んでるとベルリンの街に迷い込んだ気分になるよ。すごい迫力なんだ。

19位: 『ティル』 ダニエル・ケールマン

現代ドイツを代表する作家ダニエル・ケールマンが、伝説的ないたずら者ティル・オイレンシュピーゲルの生涯を、三十年戦争というヨーロッパを荒廃させた大戦乱の時代を背景に描いた歴史小説です。ブッカー国際賞にもノミネートされるなど、国際的にも高い評価を受けています。

主人公のティルは、軽業師であり、道化であり、そして権力者を巧みに愚弄するトリックスターです。戦争と疫病が蔓延する過酷な時代を、彼は驚くべき生命力とユーモアで生き抜いていきます。歴史の残酷さと、それに抗う人間のしたたかさや芸術の力を描き出した、現代ドイツ文学の傑作です。

どんなに大変な時代でも、笑いを忘れずに生き抜くティルってすごい!わたしも彼みたいに強くなりたいな。

20位: 『座席ナンバー7Aの恐怖』 セバスチャン・フィツェック

「ドイツミステリー界の帝王」との呼び声も高い、現代ドイツで絶大な人気を誇る作家セバスチャン・フィツェックのサイコ・スリラーです。彼の作品は、予測不可能な展開と息もつかせぬスピード感が特徴で、多くの読者を虜にしています。

本作の主人公は、飛行機恐怖症の精神科医。彼は、ある患者を治療するために、ベルリン行きの夜間飛行に乗ります。しかし、そのフライトには、彼の娘を誘拐した犯人が同乗していました。犯人は彼に、「飛行機を墜落させなければ、娘は死ぬ」という究極の選択を迫ります。閉鎖された機内で繰り広げられる、緊迫のタイムリミット・スリラーです。

極限状況下における人間の心理的脆弱性を突くプロットは、実に巧妙。この緊迫感、まさに計算され尽くしていると言えるでしょう。

まとめ:ランキングから見つける、あなただけの一冊

ここまで、ドイツ小説のおすすめランキングTOP20をご紹介してきました。不朽の古典から、心温まる児童文学、そして現代のエンターテイメントまで、実に多様な作品がランクインしましたね。

哲学的で思索的な作品が多い一方で、人間の普遍的な感情や成長を描いた物語も多く、現代の私たちが読んでも共感できる魅力に満ちています。もし、どの作品から読めばいいか迷ったら、あらすじを読んで一番心惹かれたものや、映画化された有名な作品から手に取ってみるのがおすすめです。このランキングが、あなたが素晴らしいドイツ小説と出会うきっかけになれば幸いです。