あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】ウィリアム・フォークナーの小説おすすめランキングTOP18

20世紀アメリカ文学の巨匠、ウィリアム・フォークナーとは?

ウィリアム・フォークナー(1897-1962)は、アーネスト・ヘミングウェイと並び称される20世紀アメリカ文学の巨匠の一人です。彼はアメリカ南部のミシシッピ州に生まれ、その生涯のほとんどを故郷で過ごしました。彼の作品の多くは、故郷をモデルにした架空の土地「ヨクナパトーファ郡」を舞台にしており、これらは「ヨクナパトーファ・サーガ」と呼ばれています。

フォークナーの作風は、「意識の流れ」をはじめとする実験的な手法で知られています。登場人物の内面や記憶、思考が複雑に交錯する物語は、しばしば難解とされますが、それが南部社会の因習や人々の苦悩を深く描き出すことに成功しました。その功績が認められ、1949年度のノーベル文学賞を受賞しています。

ウィリアム・フォークナーの小説おすすめランキングTOP18

ここからは、20世紀アメリカ文学の巨匠、ウィリアム・フォークナーのおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。彼の作品は難解なイメージがあるかもしれませんが、その分、心に深く刻まれる忘れられない読書体験が待っています。

代表作から、比較的読みやすいとされる作品、そして彼の世界観を凝縮した短編集まで幅広く選びました。このランキングを参考に、ぜひフォークナー文学の深遠な森へと足を踏み入れてみてください。

1位『響きと怒り』

『響きと怒り』(1929年)は、フォークナーの代表作の一つであり、彼の名を世界に知らしめた傑作です。物語は、かつて名門だったアメリカ南部のコンプソン家が没落していく様を、4つの異なる視点と時間軸から描いています。

特に有名なのが、知的障害を持つベンジーの視点で語られる第一部です。時間の感覚がない彼の意識を通して描かれる世界は、読者を混乱させますが、物語が進むにつれて徐々にコンプソン家の悲劇が明らかになっていく構成は見事です。「意識の流れ」という手法を駆使したこの作品は、フォークナー文学の神髄に触れたい方に最初におすすめしたい一冊です。

ふくちい

ふくちいわたしも最初は混乱したけど、読み解けた時の衝撃は忘れられないよ。まさに文学の最高峰って感じ!

2位『八月の光』

『八月の光』(1932年)は、フォークナーの作品の中では比較的読みやすいとされ、初心者にもおすすめの一冊です。物語は、自分の子供の父親を探して旅をする妊婦リーナと、黒人の血を引くかもしれないという出自に苦しむ孤児ジョー・クリスマスという二人の主人公を中心に展開します。

リーナの純朴さと生命力が物語に希望の光をもたらす一方で、ジョーの物語は人種差別が根強い南部社会の闇を浮彫りにします。対照的な二人の人生が交錯しながら進むストーリーは劇的で、読者を引き込みます。フォークナーの描くアメリカ南部の複雑な人間関係や社会問題に触れる入門書として最適です。

リーナのたくましさには勇気をもらえるんだ。物語は重いけど、希望も感じられる作品だよ。

3位『アブサロム、アブサロム!』

『アブサロム、アブサロム!』(1936年)は、『響きと怒り』と並びフォークナーの最高傑作と評されることが多い作品です。物語は、貧しい生まれから一代で大農園を築き上げた男、トマス・サトペンの野望と、その一族の崩壊の歴史を、複数の語り手の証言を通して再構築していくという複雑な構成になっています。

過去の出来事が様々な人物の口を通して語られることで、一つの事実が多層的に見えてくるのがこの小説の魅力です。読者はまるで探偵のように、断片的な情報からサトペン家の悲劇の真相に迫っていくことになります。壮大なスケールで描かれる家族の物語は、強烈な読後感を残すでしょう。

パズルみたいに物語が組み上がっていくのが面白いんだ。人間の業の深さを考えさせられるよ。

4位『サンクチュアリ』

『サンクチュアリ』(1931年)は、フォークナー作品の中でも特に衝撃的な内容で知られる問題作です。物語は、上流階級の女子大生テンプルが、密造酒のギャング団に囚われ、壮絶な暴行を受けるという悲劇を描いています。

その暴力的な描写から、発表当時は大きな物議を醸しました。しかし、本作は単なる残酷物語ではなく、悪の無邪気さや、正義を追求する弁護士の苦悩、そして逆境に屈しない女性の強さなども描かれています。フォークナー文学の持つ暗く、しかし美しい世界観が凝縮された一冊と言えるでしょう。

本作における容赦のない暴力描写は、人間の内なる闇を直視させます。その冷徹な筆致からは、社会の偽善を暴こうとする作者の強い意志が感じられます。

5位『死の床に横たわりて』

『死の床に横たわりて』(1930年)は、貧しい農家であるバンドレン一家が、亡くなった母親アディの遺言に従い、彼女の遺体を遠くの故郷まで埋葬しに行く旅を描いた物語です。この作品の大きな特徴は、15人もの登場人物の視点が次々と入れ替わり、それぞれの内面がモノローグ形式で語られる点にあります。

一つの「アディの死」という事実が、家族それぞれの身勝手な思惑や感情を通して多角的に描かれていきます。悲劇的な状況でありながらも、どこか滑稽で人間味あふれる一家の姿が印象的です。フォークナーの巧みな語りの技術を堪能できる名作です。

みんな自分勝手なんだけど、そこがすごく人間らしいんだよね。悲しいのに笑えちゃう、不思議な作品だよ。

6位『フォークナー短編集』

ウィリアム・フォークナーの長編小説は難解なものが多いですが、まずは短編から彼の世界に触れてみるのもおすすめです。『フォークナー短編集』には、彼の代表的な短編が収められており、その多彩な作風を知ることができます。

特に有名なのが、探偵役のギャヴィン・スティヴンズが登場するミステリー仕立ての作品群です。これらの作品は、エラリー・クイーンにも高く評価されました。長編に挑戦する前のウォーミングアップとして、あるいはフォークナー文学のエッセンスを手軽に味わいたい方に最適な一冊です。

ミステリー好きのわたしとしては、ギャヴィン・スティヴンズのシリーズはたまらないんだ!フォークナーの違う一面が見えるよ。

7位『野生の棕櫚』

『野生の棕櫚』(1939年)は、「野生の棕櫚」と「オールド・マン」という、一見すると無関係な二つの物語が章ごとに交互に展開していくというユニークな構成の小説です。「野生の棕櫚」では、妻子ある女性と恋に落ちた研修医が、愛のために全てを捨てて逃避行を繰り広げます。

一方、「オールド・マン」では、ミシシッピ川の大洪水の中で、一人の囚人が漂流するボートの上で妊婦を救助するという話が描かれます。この二つの物語は直接交わることはありませんが、愛と自由、自然と文明といったテーマで見事な対比をなしており、フォークナーの実験的な作風が光る一作です。

二つの話がどう繋がるんだろうって考えながら読むのが楽しいんだ。読み終わった後に、タイトルの意味がじわじわくるよ。

8位『熊 他三篇』

『熊 他三篇』は、森での狩猟をテーマにした4つの短編からなる作品集です。表題作の「熊」は、伝説的な老熊「オールド・ベン」を追う少年アイザック・マッキャスリンの成長を描いた物語で、フォークナーの作品の中でも特に評価の高い中編です。

この作品集は、単なる狩猟小説にとどまらず、人間と自然との関わり、南部社会の歴史、そして白人と黒人の血が混じり合うマッキャスリン一族の年代記といった、フォークナー文学の重要なテーマが凝縮されています。自然の雄大さと、そこに生きる人々の魂の軌跡が描かれた、感動的な一冊です。

大自然の描写が本当に美しいんだ。少年が大人になっていく姿に、胸が熱くなるよ。

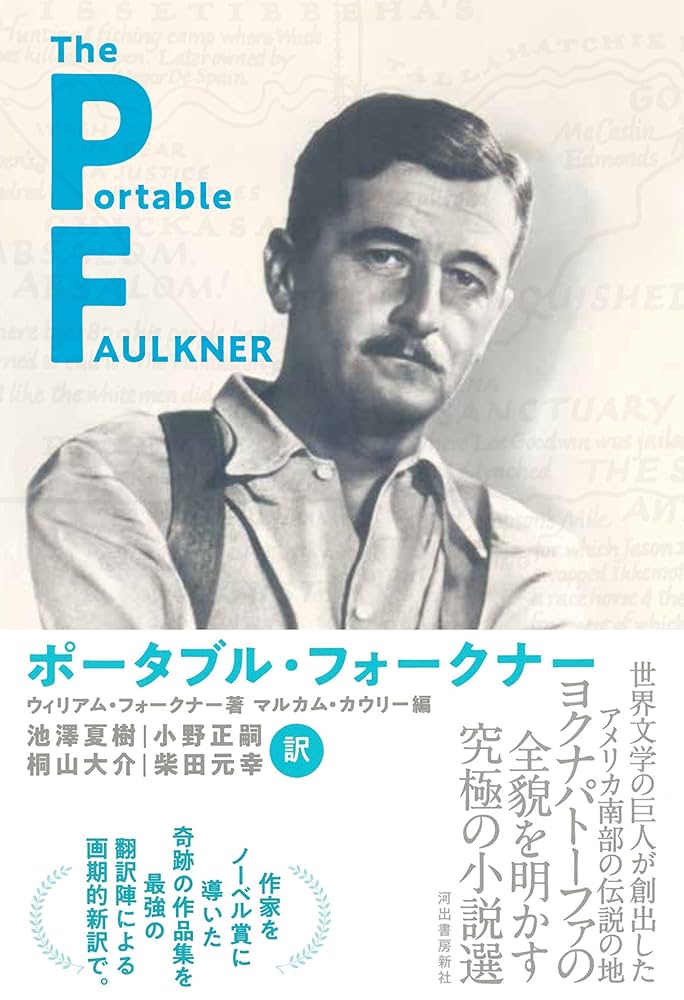

9位『ポータブル・フォークナー』

『ポータブル・フォークナー』は、批評家マルカム・カウリーによって編纂された、フォークナーの作品選集です。この本が出版されたことで、当時アメリカ国内で正当な評価を得られていなかったフォークナーは一躍注目を集めることになりました。

本書には、彼の代表的な長編小説の一部や短編、そしてヨクナパトーファ郡の架空の歴史をまとめた年表などが収録されています。フォークナーの広大で複雑な文学世界を理解するための、優れた入門書であり、全体像を掴むための羅針盤のような役割を果たしてくれます。

フォークナーの世界って広すぎて迷子になりそうだけど、これがあれば安心だね。まさに「持ち歩けるフォークナー」だよ!

10位『サートリス』

『サートリス』(1929年)は、フォークナーが自身の文学世界の中核となる架空の土地「ヨクナパトーファ郡」を初めて舞台にした、記念碑的な作品です。物語の中心となるのは、南北戦争の英雄を祖先に持つサートリス家の末裔たちです。

第一次世界大戦から帰還した若いベイアード・サートリスは、戦争のトラウマと、かつての南部の栄光の記憶との間で苦悩します。彼の破滅的な生き様を通して、古き良き南部が失われ、新しい時代へと移り変わっていく様が描かれます。フォークナー独自の作品世界がここから始まった、重要な一作です。

過去の栄光に縛られるって、切ないよね…。ここからあの壮大な物語が始まったと思うと、感慨深いな。

11位『兵士の報酬』

『兵士の報酬』(1926年)は、ウィリアム・フォークナーが発表した最初の長編小説です。物語は、第一次世界大戦で頭部に重傷を負い、記憶の一部を失って故郷に帰還した飛行士ドナルド・メイアンをめぐって展開します。

彼の帰還は、婚約者や家族、そして彼を取り巻く人々の間に静かな波紋を広げていきます。戦争がもたらした喪失感や虚無感といったテーマは、ヘミングウェイなどと同じく「失われた世代(ロスト・ジェネレーション)」の作家としての一面をうかがわせます。フォークナーの原点を知る上で欠かせない作品です。

デビュー作ならではの荒削りな魅力があるんだ。ここからあの巨匠が生まれたんだね。

12位『土にまみれた旗』

『土にまみれた旗』は、フォークナーの3作目の長編小説『サートリス』の元となった作品です。当初フォークナーはこの『土にまみれた旗』を出版社に持ち込みましたが、長すぎるという理由で出版を断られ、大幅に短縮・改稿して『サートリス』として発表しました。

後に研究者によってオリジナルの原稿が発見され、フォークナーの当初の構想に忠実な形で出版されました。『サートリス』では描かれなかったエピソードや登場人物が含まれており、サートリス家やスノープス家といった、ヨクナパトーファ・サーガの主要な一族の物語がより深く描かれています。フォークナーの世界をさらに探求したい読者におすすめです。

ディレクターズカット版みたいな感じかな?読み比べてみると、作家の意図がより深くわかって面白いよ。

13位『エミリーに薔薇を』

『エミリーに薔薇を』(1930年)は、フォークナーの短編の中でも特に有名で、アメリカ文学の傑作とされています。物語は、アメリカ南部の町ジェファーソンで、孤高の生涯を終えた老婦人エミリー・グリアソンの葬儀から始まります。

町の語り手の視点から、彼女の奇妙で謎に満ちた人生が断片的に語られていきます。そして、物語の最後に彼女の家の閉ざされた部屋が開けられた時、読者は衝撃の真実を知ることになります。南部ゴシックの雰囲気に満ちた、ミステリアスで美しい一編です。

この結末は本当に衝撃的…。人間の愛と孤独がここまで恐ろしい形をとるとは。本作の陰鬱な雰囲気とグロテスクな結末は、人間の執着心の深淵を覗かせるものです。

14位『行け、モーセ』

『行け、モーセ』(1942年)は、7つの物語から構成される連作短編集です。物語の中心となるのは、ヨクナパトーファ郡の旧家であるマッキャスリン一族で、白人の家系と、その創始者が黒人奴隷との間にもうけた黒人の家系の、数世代にわたる複雑な歴史を描いています。

特に有名なのが、本書に収録されている中編「熊」です。この作品集を通して、土地の所有の問題、人種間の葛藤、そして人間と自然との関わりといった、フォークナーが繰り返し描いてきたテーマが壮大なスケールで展開されます。それぞれの物語が独立していると同時に、全体として一つの大きな年代記を形成しています。

一族の歴史を追いかけていくと、アメリカ南部の歴史そのものが見えてくるような気がするよ。壮大な物語だね。

15位『寓話』

『寓話』(1954年)は、フォークナーが10年近い歳月をかけて執筆した大作で、ピューリッツァー賞を受賞した作品です。物語の舞台は第一次世界大戦中のフランス。キリストの受難伝を下敷きにしており、一人の伍長が率いる12人の兵士が反乱を起こし、西部戦線全体に一時的な休戦をもたらすという壮大な物語です。

戦争の不条理や、人間の苦悩と希望といった普遍的なテーマを、キリスト教的な寓話の形式で描いています。フォークナーの他の作品とは少し趣が異なりますが、彼の道徳的・哲学的な思索が深く反映された、重厚な一冊です。

いつもの南部とは違う舞台だけど、人間の魂を描くっていう点ではフォークナーらしさ全開だね。すごく考えさせられる作品だよ。

16位『蚊』

『蚊』(1927年)は、フォークナーのキャリア初期、2作目の長編小説です。物語は、ニューオーリンズの裕福な未亡人が主催するヨット旅行を舞台に、そこに集まった芸術家や知識人たちの人間模様を風刺的に描いています。

登場人物たちの空虚な会話や恋愛模様が、閉ざされた空間の中で繰り広げられます。後のヨクナパトーファ・サーガで見られるような深刻さや複雑さとは異なり、軽妙で皮肉なトーンが特徴です。フォークナーの若き日の才能と、異なる作風を知ることができる一冊です。

ちょっとインテリぶった人たちのおしゃべりって、面白いよね。若い頃のフォークナーの、ちょっと斜に構えた感じが伝わってくるよ。

17位『ニューオリンズ・スケッチ』

『ニューオリンズ・スケッチ』は、フォークナーが小説家として本格的にデビューする前、1925年頃に地方紙に寄稿していた短編やエッセイをまとめた作品集です。当時彼が暮らしていたニューオーリンズの街を舞台に、そこに生きる様々な人々の姿を生き生きと描き出しています。

後の文豪の片鱗を感じさせる鋭い人間観察と、詩的な文章が魅力です。まだ荒削りながらも、若き日のフォークナーの瑞々しい感性に触れることができます。彼の文学的キャリアの出発点を知る上で、興味深い一冊と言えるでしょう。

作家になる前のスケッチって感じだね。ここからあのすごい小説たちが生まれていったんだなって思うと、ワクワクするよ。

18位『ねがいの木』

『ねがいの木』は、フォークナーが愛する娘のために書いた、唯一の児童向け物語です。物語は、少女ドゥルシーの誕生日の朝、不思議な赤毛の少年モーリスが彼女のベッドのそばに現れるところから始まります。モーリスは、ドゥルシーの願いを何でも叶えることができる「ねがいの木」を探す冒険に彼女を連れ出します。

フォークナーの他の作品とは全く異なる、優しく幻想的な世界が広がっています。彼の父親としての一面が垣間見える、心温まる一冊です。大人も子供も楽しめる、美しい物語です。

あのフォークナーがこんなに可愛いお話を書いてたなんて!娘さんのことが大好きだったんだね。読んでて優しい気持ちになるよ。

【初心者向け】フォークナーの難解な小説世界への入り口

ウィリアム・フォークナーの作品は、その独特な文体や複雑な物語構造から「難解」と言われることが少なくありません。しかし、いくつかのポイントを押さえれば、その豊かな世界を存分に楽しむことができます。

初心者の方にまずおすすめなのは、比較的ストーリーが追いやすいとされる『八月の光』から読み始めることです。また、異なる物語が交互に進む『野生の棕櫚』も、その構成の面白さから入りやすい作品の一つです。あるいは、『エミリーに薔薇を』のような有名な短編から触れてみるのも良いでしょう。彼の描くアメリカ南部の複雑で深い人間ドラマは、一度ハマると抜け出せない魅力を持っています。

まとめ

ウィリアム・フォークナーは、20世紀アメリカ文学にそびえ立つ巨匠です。彼の作品は、アメリカ南部の歴史や人種問題、家族の崩壊といった重厚なテーマを扱いながらも、人間の魂の普遍的な姿を描き出しています。

「意識の流れ」などの実験的な手法は、時に読者を戸惑わせるかもしれません。しかし、その難解さの先には、他では味わえない深い感動と知的興奮が待っています。今回ご紹介したランキングを参考に、ぜひフォークナーの作品を手に取ってみてください。きっとあなたの心に残る一冊が見つかるはずです。