あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】多和田葉子の小説おすすめランキングTOP17

多和田葉子の小説世界の魅力とは?

多和田葉子さんは、日本語とドイツ語の二つの言語で執筆活動を続ける、世界的に注目されている作家です。1982年にドイツへ渡り、現在はベルリンを拠点に活動しています。その作品は、国境や文化、言語の境界線を軽々と飛び越えるような、独特の世界観が特徴です。

多和田さんの小説の大きな魅力は、言葉そのものをテーマにしたような実験的な作風にあります。日常の風景や出来事が、彼女ならではの言葉遊びやユーモアあふれる表現によって、全く新しい、時には幻想的な姿を見せてくれます。また、移民問題や災害といった社会的なテーマを扱いながらも、その語り口は軽やかで、読者を不思議な物語の世界へと引き込んでくれるでしょう。芥川賞や谷崎潤一郎賞といった国内の文学賞はもちろん、2018年には『献灯使』で全米図書賞の翻訳文学部門を受賞するなど、海外でも非常に高い評価を得ています。

【2025年最新】多和田葉子のおすすめ小説ランキングTOP17

ここからは、いよいよ多和田葉子さんのおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。

言葉の境界を旅するような不思議な読書体験が、あなたを待っているはずです。どの作品から手に取るか、ぜひこのランキングを参考にしてみてくださいね。

1位『献灯使』

堂々の1位は、2018年に全米図書賞の翻訳文学部門を受賞し、多和田葉子さんの名前を世界に轟かせた代表作『献灯使』です。この受賞は、アメリカで最も権威のある文学賞の一つでの快挙として、大きな話題となりました。

物語の舞台は、大きな災厄の後に鎖国状態となった近未来の日本。外来語の使用が制限され、子どもたちはひ弱になり、逆に老人はますます元気になっていくという不思議な世界です。そんな世界で、100歳を超えても元気な曾祖父・義郎が、虚弱なひ孫・無名の成長を見守りながら暮らす日々が繊細な筆致で描かれます。ディストピア的な設定の中に、言葉の美しさや生きることの希望が織り込まれた、感動的な一冊です。

ふくちい

ふくちいこの不思議で少し寂しい世界観、すごく好きだな。言葉が失われていく中で懸命に生きる姿に心打たれるよ。

2位『犬婿入り』

1993年に第108回芥川賞を受賞した『犬婿入り』は、多和田葉子さんの名を日本文壇に知らしめた初期の代表作です。沖縄の民話「犬婿入り」をモチーフにしており、その衝撃的な内容で多くの読者を驚かせました。

物語は、学習塾で先生をする女性・みつこのもとに、犬のような奇妙な男・太郎が訪ねてくるところから始まります。みつこは彼を受け入れ、二人の不思議な共同生活が描かれます。日常に非日常が溶け込んでいく様は、まさに多和田ワールドの真骨頂。言葉の力によって、読者の常識が静かに揺さぶられるような、強烈な読書体験が味わえます。

犬と人が一緒に暮らすって、ファンタジーみたいだけどどこか現実的で…。不思議な設定なのに、ぐいぐい引き込まれちゃうんだ。

3位『雪の練習生』

2011年に野間文芸賞を受賞した『雪の練習生』は、ホッキョクグマの三代にわたる壮大な物語です。動物の視点から人間社会を眺めるというユニークな設定で、多和田さんの豊かな想像力が存分に発揮されています。

物語は、サーカスで活躍した祖母、作家として自伝を執筆する母、そしてベルリンの動物園で人気者となる息子の「クヌート」という、三世代のホッキョクグマたちの生涯を描きます。彼らの目を通して語られる世界は、ユーモラスでありながらも、時に鋭く人間社会の本質を突いてきます。世代を超えて受け継がれる記憶や言葉のテーマが、壮大なスケールで描かれた感動的な一冊です。

動物が主人公ってだけでワクワクするよね!ホッキョクグマのママが本を書くなんて、発想が面白すぎる!

4位『地球にちりばめられて』

『地球にちりばめられて』は、「国が消えてしまった」後の世界を旅する、壮大な三部作の第一弾です。故郷の島国(日本と思われる)を失った主人公Hirukoが、同じ母語を話す人を探してヨーロッパを旅する物語が描かれます。

Hirukoの旅の仲間は、デンマーク人の言語学者やイヌイットの青年など、非常に個性的で多国籍な面々です。彼女たちの旅を通して、言語とは何か、国とは何か、そしてアイデンティティとは何かという根源的な問いが、読者に投げかけられます。物語の続きが気になる方は、第二部『星に仄めかされて』、完結編『太陽諸島』もぜひ手に取ってみてください。

自分の国の言葉が通じなくなったらどうしよう…。そんなことを考えさせられる、深くて壮大な物語だよ。

5位『容疑者の夜行列車』

2003年に谷崎潤一郎賞と伊藤整文学賞をダブル受賞した『容疑者の夜行列車』は、ヨーロッパを走る列車を舞台にした幻想的な連作短編集です。

旅、夢、そして越境をテーマに、現実と非現実の境界が曖昧になっていくような不思議な物語が展開されます。列車という閉鎖された空間の中で、主人公の見る夢や記憶が交錯し、読者もまた彼女と共に幻想的な旅へと誘われます。多和田さんならではの浮遊感あふれる文体が心地よく、ページをめくる手が止まらなくなる魅力的な一冊です。

夜行列車ってだけでロマンチックだよね。夢の中を旅してるみたいな、不思議な気持ちになれる小説なんだ。

6位『尼僧とキューピッドの弓』

『尼僧とキューピッドの弓』は、紫式部文学賞を受賞した、ユーモアあふれる作品です。不倫相手に会うために尼僧院に滞在することになった女性の物語が、軽快なタッチで描かれています。

愛や性をテーマにしながらも、多和田さんの手にかかると、重々しさはなくなり、くすりと笑えるような独特の世界が広がります。日常と非日常が入り混じる不思議な空間で、主人公の心の動きがコミカルに、そして生き生きと描かれています。多和田作品の持つユーモアのセンスに触れたい方に、特におすすめの一冊です。

尼僧院で恋愛って、設定が面白すぎる!ちょっとドキドキするけど、笑えるところもあって楽しいんだよ。

7位『星に仄めかされて』

『星に仄めかされて』は、『地球にちりばめられて』から続く三部作の第二弾です。主人公Hirukoたちの、母語を探す旅はまだまだ続きます。

この巻では、食や文化、そして共同体といったテーマが色濃く描かれます。旅の仲間も増え、物語はさらに賑やかに、そして深みを増していきます。前作で提示された謎が少しずつ明らかになりつつも、新たな疑問が次々と生まれる展開に、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。第一部を読んだ方は必読の一冊です。

旅の仲間が増えて、物語がどんどん面白くなっていくんだ。Hirukoたちの言葉探しの旅、わたしも応援したくなっちゃうな。

8位『太陽諸島』

『太陽諸島』は、『地球にちりばめられて』から始まった壮大な物語の完結編です。Hirukoたちの長い旅が、ついに終わりを迎えます。

未来への希望や、新しい言語の創造といったテーマが描かれ、物語は感動的なクライマックスへと向かいます。国や言語という枠組みを超えて、人々がどのようにつながり、生きていくのか。多和田さんが提示する一つの答えがここにあります。三部作を通して読むことで、より深い感動と余韻に浸ることができるでしょう。

ついに完結!Hirukoたちの旅の終わりを見届けられて、なんだか感動しちゃった…。希望が感じられるラストで、すごく良かったよ。

9位『かかとを失くして』

1991年に群像新人文学賞を受賞した『かかとを失くして』は、多和田葉子さんの日本における小説家デビュー作です。この作品で、彼女の才能は鮮烈な印象をもって文壇に迎えられました。

結婚式の招待状を受け取った主人公が、ある日突然自分のかかとを失くしていることに気づき、そのまま街をさまようという不思議な物語です。「足が地に着かない」ような、異邦人としての感覚や身体の変容が、カフカを思わせるような幻想的なイメージで描かれています。多和田文学の原点ともいえる、初期の魅力が詰まった一冊です。

かかとを失くすってどういうこと!?って思うよね。日常がちょっとずつズレていく感じが、なんだか怖くて面白いんだ。

10位『旅をする裸の眼』

『旅をする裸の眼』は、あるベトナム人少女の旅の物語です。

留学生として東ドイツへ渡り、やがてベルリンの壁の崩壊を経てパリへとたどり着く主人公の軌跡が描かれます。激動の時代を背景に、国境を越え、様々な文化や人々に出会う中で、彼女の「眼」が何を見て、何を感じるのか。越境、アイデンティティ、そして他者からの「視線」といったテーマが、詩的な文章で綴られています。歴史の大きなうねりの中で生きる個人の姿が、鮮やかに描き出された作品です。

知らない国を旅する女の子の物語、なんだかドキドキするね。色々な出会いを通して成長していく姿が素敵なんだ。

11位『百年の散歩』

『百年の散歩』は、「散歩」をテーマにした33の断章からなる、小説ともエッセイともつかないユニークな形式の作品です。

時間や歴史、記憶といった壮大なテーマが、「歩く」という日常的な行為を通して語られます。ページをめくるごとに、読者もまた時空を超えた散歩へと誘われるような感覚になるでしょう。思索的でありながらも、どこか軽やかな文章が魅力です。普段あまり本を読まない人でも、断章形式なので自分のペースで読み進めることができます。

散歩しながら色々なことを考えるのって楽しいよね。この本を読むと、いつもの道がちょっと違って見えるかもしれないよ。

12位『パウル・ツェランと中国の天使』

『パウル・ツェランと中国の天使』は、ドイツ語で書かれた詩人パウル・ツェランをモチーフにした、非常に詩的で思弁的な作品です。

詩や言語、翻訳、そして記憶といったテーマが、幻想的なイメージと共に深く掘り下げられています。物語の筋を追うというよりは、言葉の一つひとつをじっくりと味わい、その響きや連想に身を委ねるような読書体験が楽しめます。多和田葉子さんの、言葉に対する鋭敏な感覚が存分に発揮された、玄人好みのする一冊と言えるでしょう。

ちょっと難しいかもしれないけど、言葉の響きがすごく綺麗な小説なんだ。詩を読むのが好きな人におすすめかな。

13位『ヒナギクのお茶の場合』

2000年に泉鏡花文学賞を受賞した『ヒナギクのお茶の場合』は、言葉遊びの魅力が満載の短編集です。

日常的な風景が、多和田さんの巧みな言葉の力によって、奇妙で幻想的な世界へと姿を変えていきます。当たり前だと思っていた物事の輪郭が、ふっと曖昧になるような不思議な感覚を味わえるでしょう。「日常を異化する」という多和田文学の神髄に触れることができる、入門編としてもおすすめの一冊です。

いつものお茶の時間が、魔法みたいに特別な時間に変わっちゃう!そんな不思議な話がたくさん詰まってるんだよ。

14位『雲をつかむ話』

第64回読売文学賞を受賞した『雲をつかむ話』は、そのタイトル通り、浮遊感のある独特の文体が魅力的な作品です。

主人公が様々な人々と出会い、とりとめのない会話を交わす中で、物語はゆるやかに展開していきます。コミュニケーションの不確かさや、言葉の曖昧さがテーマとなっており、読んでいるうちに現実の世界から少しだけ浮き上がるような、不思議な読後感に包まれます。明確なストーリーを求めるのではなく、言葉の響きや空気感を楽しみたい時にぴったりの一冊です。

ふわふわした雲みたいに、不思議で掴みどころのないお話なんだ。でも、そこがなんだか心地いいんだよね。

15位『球形時間』

2002年にBunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞した『球形時間』は、ベルリンを舞台に、様々な人々の時間が交錯する物語です。

都市の中で生きる人々の孤独や記憶が、過去・現在・未来という時間の垣根を越えて描かれます。それぞれの物語が、球体のように繋がり合い、一つの大きな世界を形作っていく様は圧巻です。多和田さんが暮らすベルリンという街の空気が、リアルに伝わってくるような作品でもあります。

色々な人の時間が、一つの場所で交差するって面白いよね。ベルリンの街を歩いているような気分になれるよ。

16位『ボルドーの義兄』

『ボルドーの義兄』は、フランスの美しい街ボルドーを舞台にした、異文化交流の物語です。

主人公が、ワインで有名なボルドーで義兄と過ごす日々を通して、食や家族、そして文化の違いに触れていく様子が描かれます。多和田さんの作品の中では比較的読みやすく、物語の世界にすっと入り込むことができるでしょう。美味しいワインやフランス料理の描写も魅力的で、読んでいるとお腹が空いてくるかもしれません。

フランスのボルドー、行ってみたいなあ!美味しいワインと料理の話がたくさん出てきて、お腹がすいちゃうよ。

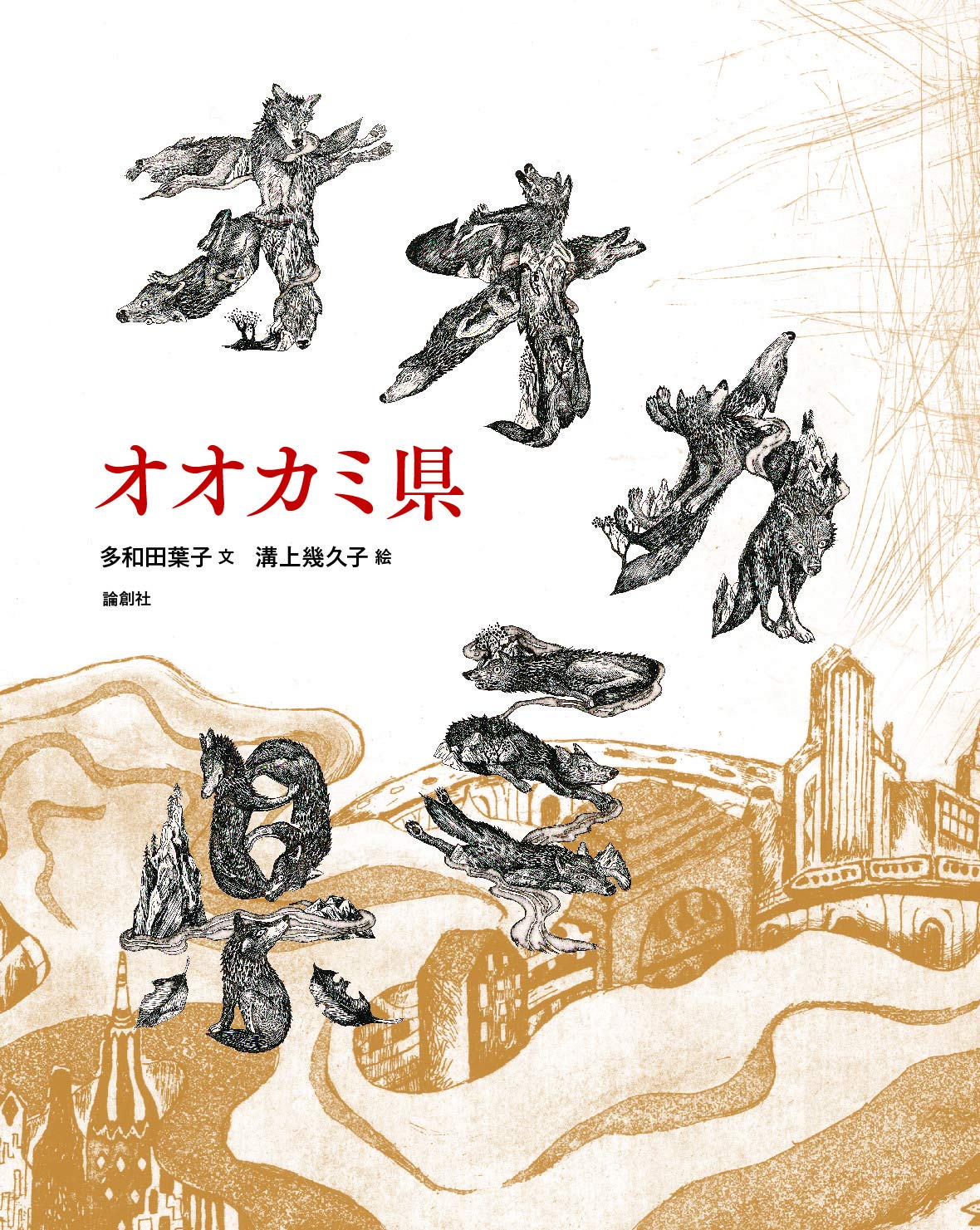

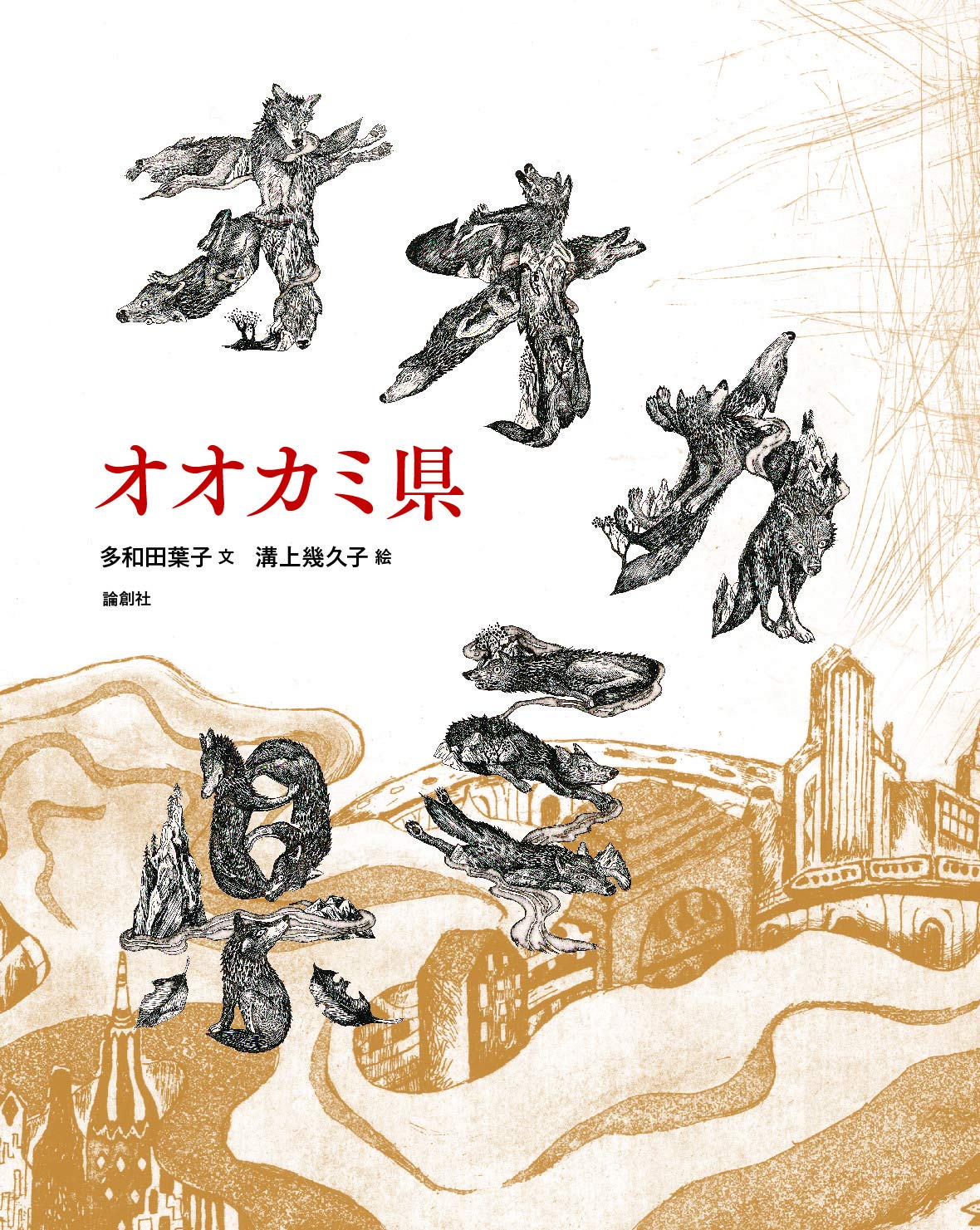

17位『オオカミ県』

ランキングの最後を飾るのは、神話や伝承の世界に触れる物語『オオカミ県』です。

オオカミを祀るという古い風習が残る不思議な町を訪れた主人公が、人間と自然との関係について思索を巡らせます。現代社会が忘れかけている、自然への畏敬の念や、古くから伝わる物語の力を感じさせてくれる一冊です。多和田さんの作品に流れる、どこか神話的な雰囲気の源流に触れることができるかもしれません。

本作における人間と自然の境界線の曖昧さからは、現代人が失った感覚を呼び覚まされるような畏怖を感じざるを得ない。

多和田葉子の世界をさらに楽しむために

ここまで多和田葉子さんのおすすめ小説をランキングでご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。彼女の魅力は小説だけに留まりません。

多和田さんはエッセイや詩、戯曲など、幅広いジャンルでその才能を発揮しています。特に、自身の創作の秘密や言語への思索を綴ったエッセイ『エクソフォニー 母語の外へ出る旅』などは、小説を読んだ後にもう一度手に取ると、新たな発見があるかもしれませんね。また、ドイツ語で書かれた作品に挑戦してみるのも、彼女の世界をより深く知るための面白い試みです。小説を入り口に、ぜひ多和田葉子さんの広大な言葉の宇宙を旅してみてください。