あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】青野聰のおすすめ小説ランキングTOP17

はじめに:青野聰とは?芥川賞受賞作家と翻訳家の二つの顔

青野聰(あおの そう)は、1943年東京生まれの小説家です。早稲田大学を中退後、ヨーロッパや北アフリカなど海外を放浪した経験を持ち、その体験は彼の作品世界に大きな影響を与えています。1971年に創作活動を開始し、1979年に『愚者の夜』で第81回芥川龍之介賞を受賞しました。

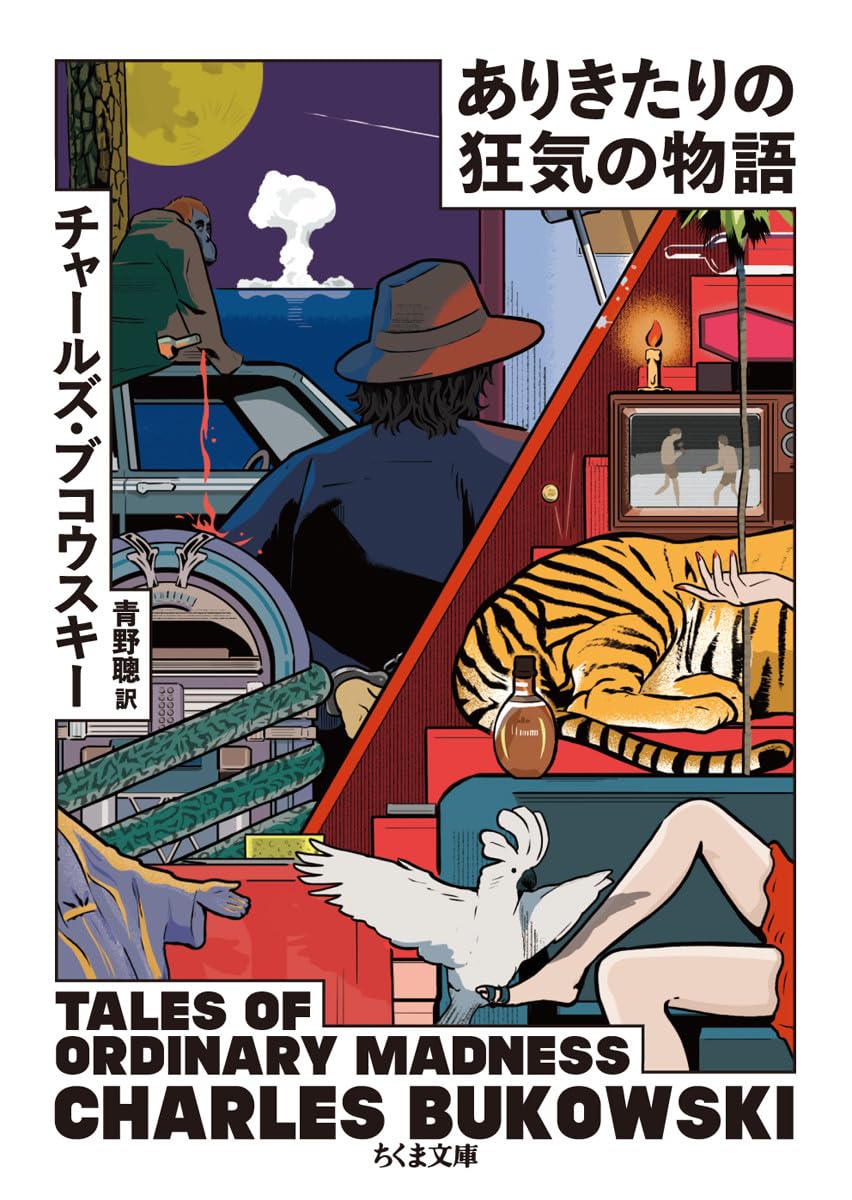

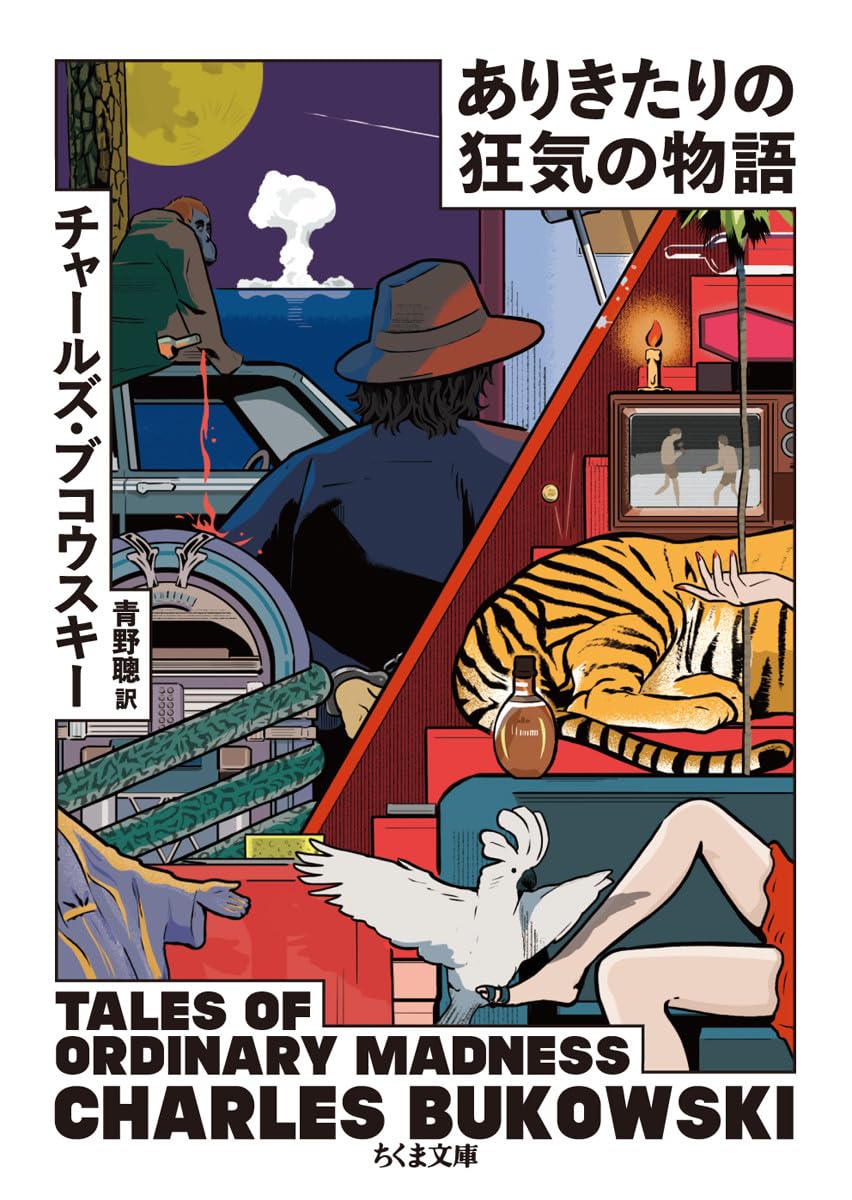

その後も『女からの声』で野間文芸新人賞、『人間のいとなみ』で芸術選奨文部大臣賞、『母よ』で読売文学賞を受賞するなど、数々の文学賞に輝いています。また、作家活動と並行して、チャールズ・ブコウスキーなどの翻訳を手がける優れた翻訳家としても知られています。小説家と翻訳家、二つの顔を持つ青野聰の文学は、今なお多くの読者を魅了し続けています。

青野聰のおすすめ小説ランキングTOP17

ここからは、青野聰のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。芥川賞受賞作をはじめ、彼の多彩な文学世界を堪能できる作品が揃いました。

父と子の関係、母への思慕、男女の愛憎など、人間の根源的なテーマを描きながらも、海外での放浪経験に裏打ちされた独自の視点が光る作品ばかりです。あなたにとって、心に残る一冊がきっと見つかるはずです。

1位『愚者の夜』

栄えあるランキング第1位は、1979年に第81回芥川賞を受賞した『愚者の夜』です。この作品は、青野聰の名を文壇に知らしめた代表作と言えるでしょう。海外での長い放浪生活を終えて日本に帰国した主人公が、後から来日したオランダ人の妻との関係を通じて、祖国への複雑な思いや自身のアイデンティティの揺らぎに直面する姿を描いています。

異国での生活と日本での現実との間で引き裂かれる主人公の焦燥感が、読む者の心に深く突き刺さります。青野文学の原点ともいえる本作は、彼の作品を初めて読む方にはもちろん、その文学の真髄に触れたい方にも必読の一冊です。

ふくちい

ふくちい芥川賞受賞作なんだ!作者自身の放浪経験が元になってるから、主人公の気持ちがリアルに伝わってきそうだよ。

2位『母と子の契約』

第2位は、芥川賞候補作にもなった『母と子の契約』です。この作品は、自らの生い立ちをモデルにしており、「契約」という新しい視点から母と子の関係を描き出したことで、当時の文壇に衝撃を与えました。

日本の私小説の伝統的な枠組みに疑問を投げかけるような、斬新な切り口が特徴です。選評では、継母の描写が生き生きとしていると評価される一方で、そのために他の家族の存在感が薄れてしまったという指摘もありました。青野聰の作品の中でも、特に野心的な一作として知られています。

母と子を「契約」で描くなんて、すごく斬新な視点だね。どんな関係性が描かれているのか気になるな。

3位『母よ』

第3位にランクインしたのは、1991年度に第43回読売文学賞を受賞した『母よ』です。この作品は5つの関連する物語で構成されており、2歳の時に亡くなった実母への主人公の切実な思いが綴られています。

主人公は、残された一枚の写真や手紙、兄姉から聞く断片的な話を頼りに、知らない母のイメージを心の中に築き上げていきます。顔も知らない母への思慕と、離れて暮らす自分の息子の成長ぶりを重ね合わせながら描かれる物語は、読む者の胸を打ちます。清澄な言葉で綴られた、感動的な秀作です。

会ったことのないお母さんを想う気持ち、想像するだけで切ないよ…。これは泣いちゃうかもしれないな。

4位『人間のいとなみ』

第4位は、1988年に芸術選奨文部大臣賞を受賞した『人間のいとなみ』です。この作品は、青野聰の文学的評価をさらに高めた一作として知られています。

彼の作品に一貫して流れる、家族や男女間の複雑な関係性、そして個人の内面への深い洞察が、この小説でも存分に発揮されています。青野聰の描く「人間のいとなみ」は、決して単純なものではなく、愛と憎しみ、喜びと悲しみが複雑に絡み合った、リアルな人間模様を映し出しています。

『人間のいとなみ』って、すごくストレートなタイトルだね。深いテーマだからじっくり向き合って読んでみたいな。

5位『女からの声』

第5位は、1984年に野間文芸新人賞を受賞した『女からの声』です。

根源的な生の実現を求める男女の魂の彷徨を、濃密な文体で描き出した長編小説です。青野聰の描く、痛切な愛と孤独の世界に引き込まれる一作です。

魂の彷徨を描いた長編小説か…。なんだか壮絶な物語で、心が揺さぶられそうだね。

6位『南の息』

ランキング第6位は『南の息』です。青野聰の作品には、海外での放浪経験が色濃く反映されているものが多く、この作品もその一つです。

「南」という言葉が示す通り、暖かく開放的な場所を舞台に繰り広げられる人間ドラマは、青野文学ならではの深い洞察に満ちています。彼の作品に通底する、異邦人の視点や、場所を移動し続けることで浮き彫りになる人間の本質が描かれています。

『南の息』ってタイトル、なんだか開放的な感じがするね。リラックスして読めそうな物語かな。

7位『猫っ毛時代・鳥人伝説』

第7位には、2つの中編を収録した『猫っ毛時代・鳥人伝説』がランクイン。

どちらも青野聰らしい、ユニークな着眼点と想像力が光る傑作中編です。

『鳥人伝説』なんて、すごくワクワクするタイトルだね!どんなファンタジーが待ってるのか楽しみだよ。

8位『翼が生える位置』

第8位は『翼が生える位置』です。

タイトルから連想される飛翔や自由といったテーマが、国家や個人の力といった壮大なテーマと結びつけて語られているのでしょう。

『翼が生える位置』かぁ。タイトルにどんな意味が込められているのか、すごく想像が膨らむね。

9位『海亀に乗った闘牛師』

第9位は、非常にユニークなタイトルが目を引く『海亀に乗った闘牛師』です。このタイトルだけでも、青野聰の豊かな想像力と、既成概念にとらわれない自由な作風がうかがえます。

海と陸、静と動といった対照的なイメージが組み合わされたタイトルは、物語の内容にどのように反映されているのでしょうか。彼の放浪経験から得た、異文化のモチーフが取り入れられている可能性も考えられます。読者の好奇心を強く刺激する一冊です。

海亀に乗った闘牛師!?タイトルからして面白すぎるよ!どんな冒険が待ってるのかワクワクするね。

10位『偶然のネットワーク』

ランキングの10位は『偶然のネットワーク』です。現代社会を象徴するような「ネットワーク」という言葉と、「偶然」という言葉の組み合わせが興味深い作品です。

人と人との繋がりが、計画されたものではなく、予期せぬ偶然によって結ばれていく様を描いているのでしょう。青野聰が、現代における人間関係のあり方をどのように捉え、物語に昇華させているのか、非常に気になる一作です。

偶然の出会いが繋がっていくネットワーク、なんだか素敵だね。リラックスして読めそうな物語かな。

11位『太陽の便り鼻から昇る』

第11位は、こちらもまた独創的なタイトルが印象的な『太陽の便り鼻から昇る』です。日常的な光景に、非日常的でユーモラスなイメージを重ね合わせたようなタイトルからは、青野聰の遊び心が感じられます。

彼の作品には、シリアスなテーマの中にも、ふと読者を微笑ませるような軽やかさが同居していることがあります。この作品も、そうした魅力を持った一作なのでしょう。日常に潜む不思議や面白さを発見させてくれるかもしれません。

鼻から太陽の便りが昇るって、どういうこと!?想像するだけで楽しくなっちゃうタイトルだね。

12位『七色の逃げ水』

第12位にランクインしたのは『七色の逃げ水』です。「逃げ水」とは、追いかけても決して追いつけない蜃気楼の一種。そのはかなく美しい現象に「七色」という言葉を重ねたタイトルが、物語のテーマを象徴しているようです。

手の届かない理想や、失われた過去の美しい記憶、あるいは男女間の捉えどころのない関係性を描いているのかもしれません。詩的で幻想的な雰囲気が漂う、青野文学のまた別の一面に触れられる作品と言えるでしょう。

追いかけても届かない『逃げ水』かぁ…。タイトルだけで切なくなるね。美しくて悲しい物語なのかな。

13位『友だちの出来事』

第13位は『友だちの出来事』です。これまでの作品とは少し趣が異なり、より身近で親しみやすいテーマを扱っている印象を受けます。

しかし、青野聰が描く「友だち」の関係は、単純な友情物語にとどまらないのでしょう。友情の中に潜む嫉妬や裏切り、あるいは利害関係といった、人間の複雑な感情を深く掘り下げている可能性があります。普遍的なテーマだからこそ、作者の鋭い人間観察眼が光る一作でしょう。

『友だち』がテーマって、すごく身近で読みやすそうだね。でも、きっと一筋縄ではいかないんだろうな。

14位『試みのユダヤ・コムプレックス』

第14位は、長編小説『試みのユダヤ・コムプレックス』です。

「ユダヤ・コンプレックス」という、歴史的・文化的に重層的なテーマに正面から挑んだ作品です。青野聰の放浪経験や、異文化への深い思索が根底にあると考えられます。彼の知的な探求心と、それを物語として構築する力量が試された、重厚な一作と言えるでしょう。

『ユダヤ・コンプレックス』か…。すごく重くて難しいテーマだね。これは気合を入れて読まないと。

15位『人生の日付を求めて』

第15位は『人生の日付を求めて』です。このタイトルは、人が生きていく上で、記憶に刻まれる決定的な瞬間や、自分自身の存在を確かめるための「日付」を探し求める旅を暗示しているようです。

青野聰の作品には、自己のアイデンティティを探求するテーマが繰り返し登場します。この作品もまた、主人公が過去や他者との関わりの中で、自らの「人生の日付」を見つけ出そうとする物語なのでしょう。読者自身の人生を振り返るきっかけを与えてくれる一冊です。

自分の『人生の日付』を探す旅かぁ。自分自身と向き合えそうで、静かな気持ちで読めそうだね。

16位『歩く風車』

第16位には『歩く風車』がランクインしました。風車といえば、オランダの風景を思い浮かべる人も多いでしょう。芥川賞受賞作『愚者の夜』でもオランダ人の妻が登場するように、青野聰にとってオランダは特別な意味を持つ場所なのでしょう。

「歩く」という動的なイメージが加わることで、風車は単なる風景ではなく、意志を持って移動する存在のように感じられます。彼の作品に特徴的な、国境を越えて移動し続ける人々の姿が、この「歩く風車」というモチーフに託されているのでしょう。

風車が歩くって、すごく不思議なイメージだね。どんな物語に繋がっていくのか興味深いな。

17位『さまよえる日本人とオレンジ色の海』

ランキングの最後を飾る第17位は、『さまよえる日本人とオレンジ色の海』です。この作品は、青野がパリで旅行社に勤めながら執筆したもので、後に『愚者の夜』に「オレンジ色の海」と改題されて収録されました。

タイトルが示す通り、アイデンティティを求めて世界を「さまよう」日本人の姿を描いた作品です。彼の作家としてのキャリアの初期に書かれたものであり、その後の作品世界へと繋がるテーマや問題意識が、瑞々しい感性で表現されています。青野文学の萌芽を感じることができる一冊です。

『さまよえる日本人』って、なんだか切実な響きだね。アイデンティティを探す旅、心が揺さぶられそうだよ。

【特集】芥川賞受賞作『愚者の夜』を深く知る

青野聰の代表作といえば、やはり1979年に芥川賞を受賞した『愚者の夜』でしょう。この作品は、8年間の海外放浪から帰国した主人公が、異国で生まれ育った妻との生活を通して、日本という「母国」と再び向き合おうとする物語です。

しかし、主人公は簡単には祖国と一体化することができません。「おれはわかっちゃいない、あいかわらずなにもわかっちゃいないということだけがわかっている愚者だ」という彼の内なる声は、当時の若者が抱えるアイデンティティの揺らぎや焦燥感を鮮やかに描き出しています。青野聰の文学を語る上で、決して欠かすことのできない金字塔です。

【特集】翻訳家・青野聰の魅力に迫る

青野聰は、優れた小説家であると同時に、才能あふれる翻訳家としても知られています。特に、アメリカの作家チャールズ・ブコウスキーやオーガスティン・バロウズの作品の翻訳は高く評価されています。

彼の翻訳は、単に言葉を置き換えるだけでなく、原作の持つ熱量やリズムまでをも伝える力を持っています。小説家としての深い言語感覚が、翻訳家としての仕事にも遺憾なく発揮されているのです。

まとめ:青野聰の文学世界に浸る、最初の一冊を見つけよう

今回は、芥川賞作家・青野聰のおすすめ小説をランキング形式でご紹介しました。彼の作品は、自身の海外放浪経験をベースに、家族、愛、そして自己のアイデンティティといった普遍的なテーマを深く掘り下げています。

まずは芥川賞受賞作『愚者の夜』から彼の文学の真髄に触れるのもよし、母への思慕を描いた『母よ』で感動に浸るのもよいでしょう。また、翻訳家としての一面を知ることで、彼の作品をより深く理解できるかもしれません。このランキングを参考に、ぜひあなたの心に響く最初の一冊を見つけて、青野聰の奥深い文学世界を旅してみてください。