あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】今東光のおすすめ小説人気ランキングTOP9

今東光とは?毒舌で知られる破天荒な僧侶作家

今東光(こん とうこう)は、小説家、僧侶、そして政治家という三つの顔を持つ、非常にユニークな経歴の持ち主です。1898年に横浜で生まれ、その生涯はまさに波瀾万丈でした。中学時代に二度退学になるなど、若い頃から反骨精神が旺盛だったことがうかがえます。

作家としては、川端康成らとともに新感覚派の作家として活動を開始。しかし、その後出家して天台宗の僧侶となり、長く文壇から離れます。文壇復帰後に発表した『お吟さま』で直木賞を受賞し、再び人気作家の仲間入りを果たしました。テレビなどでは「毒舌和尚」として親しまれ、その歯に衣着せぬ物言いで人気を博し、参議院議員も一期務めています。

今東光のおすすめ小説人気ランキングTOP9

ここからは、今東光のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。僧侶でありながら人間の俗っぽさや業を深く見つめ、それを豪快かつ人間味豊かに描き出した作品は、今なお多くの読者を魅了しています。

アウトローの世界を描いた痛快なエンターテイメントから、歴史上の人物の悲恋を描いた重厚な物語まで、その作風は多岐にわたります。今回のランキングでは、そんな今東光の魅力が詰まった代表作を厳選しました。ぜひ、このランキングからお気に入りの一冊を見つけてみてください。

1位『悪名』

今東光の代表作としてまず名前が挙がるのが、この『悪名』です。河内を舞台に、喧嘩っ早いが一本気な主人公・朝吉が、相棒のモートルの貞とともに様々な騒動を巻き起こしながら裏社会でのし上がっていく物語です。

その痛快なストーリーと個性的なキャラクターたちの魅力から、勝新太郎主演で何度も映画化され、一大人気シリーズとなりました。理不尽な世の中を腕っぷし一つで渡り歩く朝吉の姿は、読む者に爽快感を与えてくれます。今東光のエンターテイメント作家としての一面が存分に発揮された傑作です。

| 発表年 | 1960年 |

|---|---|

| ジャンル | ピカレスク小説(悪漢小説) |

| シリーズ | 悪名シリーズ |

| 映像化 | 映画(勝新太郎主演) |

ふくちい

ふくちい朝吉と貞のコンビが最高にかっこいい!男の友情と任侠の世界にシビれちゃうよ。

2位『お吟さま』

『お吟さま』は、今東光が二十数年の沈黙を破って文壇に復帰し、見事第36回直木賞を受賞した作品です。物語は、茶人として名高い千利休の娘・お吟と、キリシタン大名・高山右近との悲恋を描いています。

時代の権力に翻弄されながらも、自らの愛を貫こうとするお吟の気高くも悲劇的な生涯が、格調高い文章で綴られています。歴史の渦の中で懸命に生きる人々の姿が胸を打つ、重厚な歴史小説です。

| 発表年 | 1956年 |

|---|---|

| 受賞歴 | 第36回直木賞 |

| ジャンル | 歴史小説 |

| テーマ | 悲恋、キリシタン |

お吟さまの運命が切なすぎて涙が出ちゃう…。愛を貫く強さに心打たれるよ。

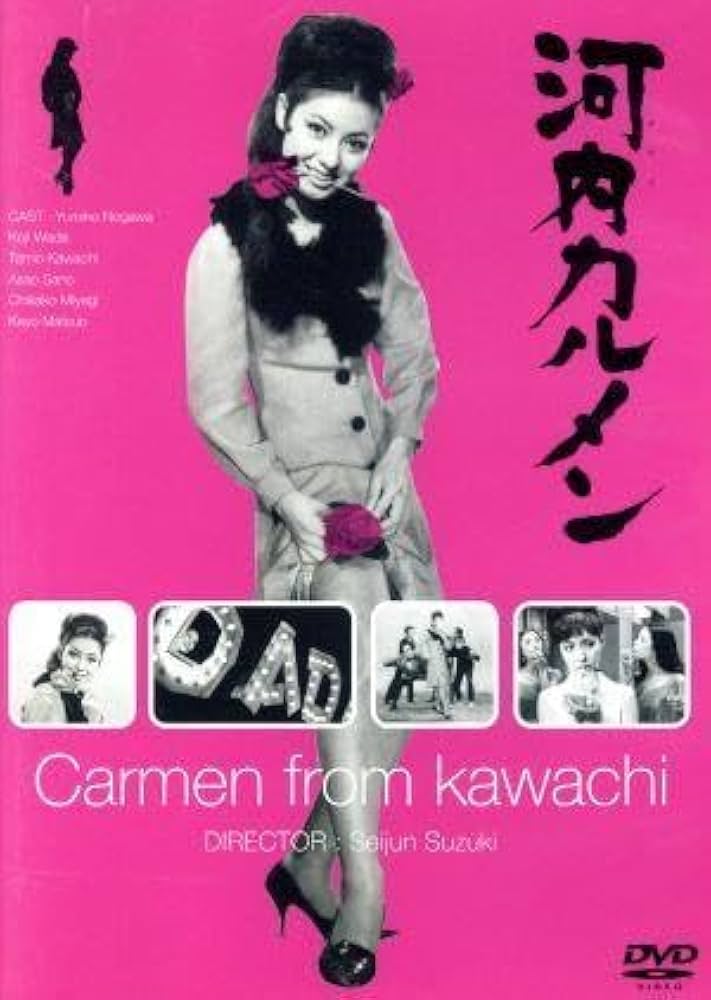

3位『河内カルメン』

『河内カルメン』は、大阪の河内地方を舞台に、生命力あふれる奔放な少女・露子の半生を描いた物語です。その情熱的な生き様から「河内のカルメン」と呼ばれる彼女が、様々な男たちと渡り合いながらたくましく生きていく姿が描かれています。

社会の常識や道徳に縛られず、本能のままに生きる露子の姿は、強烈なインパクトを読者に与えます。この作品も映画化され、大きな話題を呼びました。人間のエネルギッシュな生命力を感じたいときにおすすめの一冊です。

| 映画公開年 | 1966年 |

|---|---|

| 舞台 | 大阪・河内 |

| 映像化 | 映画(野川由美子主演) |

露子の生命力がすごすぎる!常識にとらわれず自由に生きる姿に圧倒されちゃうよ。

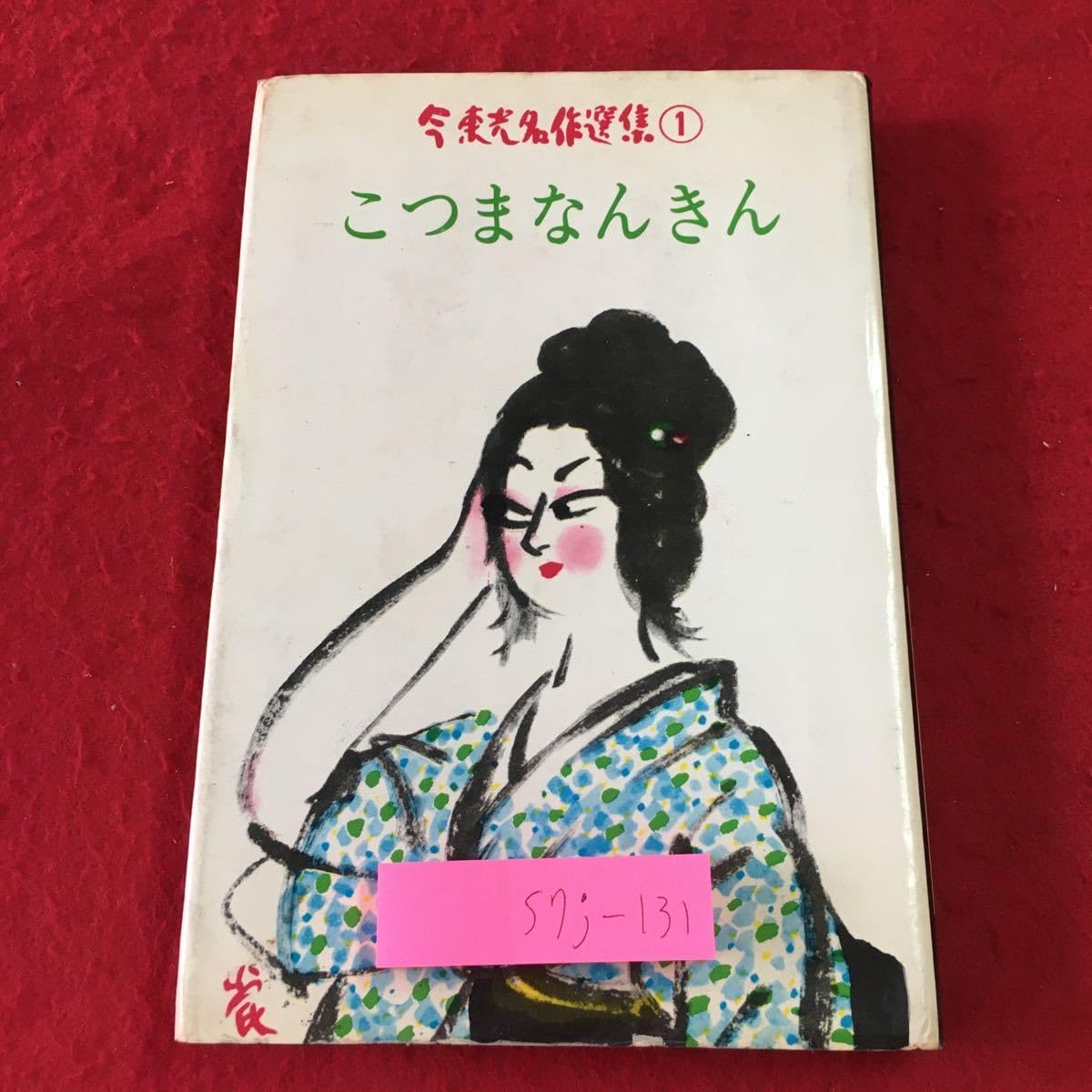

4位『こつまなんきん』

『こつまなんきん』は、大阪の下町を舞台にした人情味あふれる作品です。「こつまなんきん」とは、小ぶりで甘いカボチャの一種を指す大阪の言葉。その名の通り、物語には庶民のささやかな日常や喜怒哀楽が温かい筆致で描かれています。

今東光作品の中でも特に、大阪の風土や人々の気質が色濃く反映された「河内もの」と呼ばれるジャンルの一つです。人情の機微や、たくましく生きる人々の姿に、心がほっこりと温まるような一冊です。

| 発表年 | 1960年 |

|---|---|

| 舞台 | 大阪 |

| ジャンル | 人情小説 |

| キーワード | 河内もの、庶民 |

大阪の人情って温かいなぁ。なんだか懐かしい気持ちになれる小説だよ。

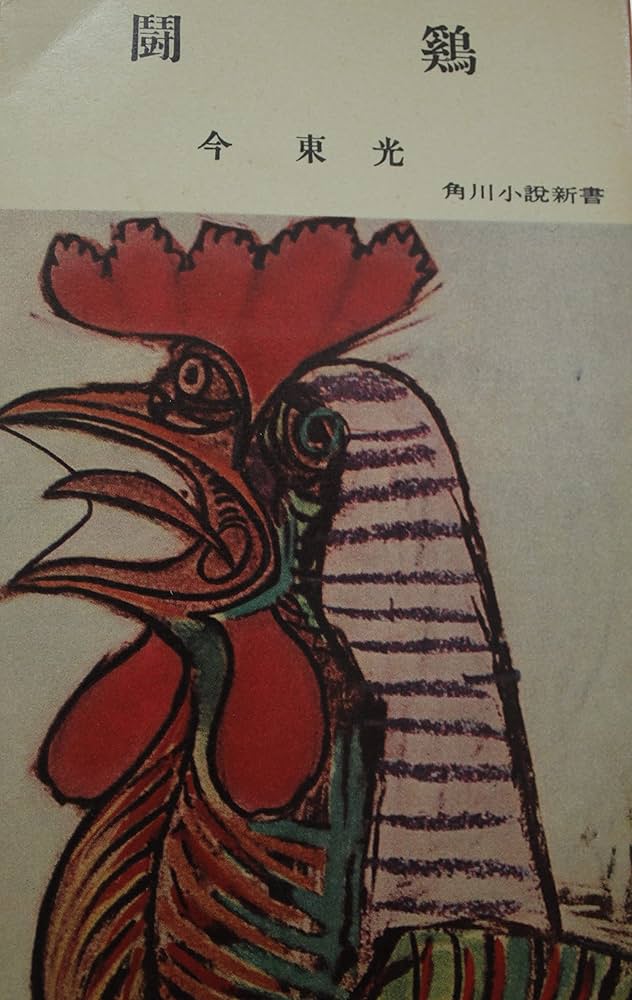

5位『闘鶏』

『闘鶏』は、紀州(現在の和歌山県)を舞台に、闘鶏に情熱を燃やす男たちの生き様をダイナミックに描いた作品です。この作品は『お吟さま』と並び、今東光の文壇復帰後の代表作として高く評価されています。

勝負の世界に生きる男たちの荒々しい気性や、鶏に注ぐ純粋な愛情が、熱量高く描かれています。人間の持つ根源的な闘争心や情熱を、闘鶏という独特の世界を通して描き出した力作です。

| 発表年 | 1957年 |

|---|---|

| 舞台 | 紀州(和歌山県) |

| テーマ | 闘鶏、男の世界 |

| 評価 | 『お吟さま』と並ぶ復帰後の代表作 |

闘鶏にかける男たちの熱気がすごい!ちょっと怖いけど、その世界観に惹きつけられちゃうね。

6位『蒼き蝦夷の血』

『蒼き蝦夷の血』は、今東光のルーツの一つである津軽を舞台に、アイヌ民族の末裔である主人公の波乱に満ちた生涯を描く大河小説です。明治から昭和にかけての激動の時代を背景に、和人とアイヌの間に生まれた青年の葛藤や闘いを壮大なスケールで描いています。

歴史の波に翻弄されながらも、自らのアイデンティティを求めて力強く生きる主人公の姿が感動を呼びます。アイヌの歴史や文化に光を当てた、今東光の社会派としての一面がうかがえる作品です。

| 舞台 | 津軽、北海道 |

|---|---|

| テーマ | アイヌ民族、歴史 |

| ジャンル | 大河小説 |

歴史の大きな流れの中で自分のルーツを探す姿に感動するよ。すごく壮大な物語だね。

7位『弓削道鏡』

『弓削道鏡』は、奈良時代に女帝・称徳天皇(孝謙上皇)の寵愛を受け、絶大な権力を握った僧侶、道鏡を主人公とした歴史小説です。とかく色欲の権化や野心家として語られがちな道鏡の、人間的な側面に光を当てています。

歴史上の大事件の裏で繰り広げられる、生々しい人間ドラマや権力闘争が巧みに描かれています。仏門にありながら、権力と愛欲の世界に生きた道鏡の姿を通して、人間の業の深さを問いかける作品です。

| 発表年 | 1963年 |

|---|---|

| 時代 | 奈良時代 |

| 主人公 | 弓削道鏡 |

| ジャンル | 歴史小説 |

教科書で知ってる道鏡とイメージが全然違う!人間の欲望って怖くて面白いね。

8位『十二階崩壊』

『十二階崩壊』は、関東大震災によって崩壊した浅草のシンボル「凌雲閣(十二階)」を背景に、大正時代の浅草に生きる人々の人間模様を描いた作品です。今東光の絶筆(最後に執筆された作品)の一つとしても知られています。

震災という未曾有のカタストロフィを前に、人々がどのように生き、愛し、そして欲望をぶつけ合うのかが鮮やかに描き出されています。大正ロマンの華やかさと、その裏に潜む人間のエゴや退廃的な雰囲気が魅力的な一冊です。

| 発表年 | 1975年(連載開始) |

|---|---|

| 時代 | 大正時代 |

| 出来事 | 関東大震災 |

| 備考 | 絶筆の一つ |

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。

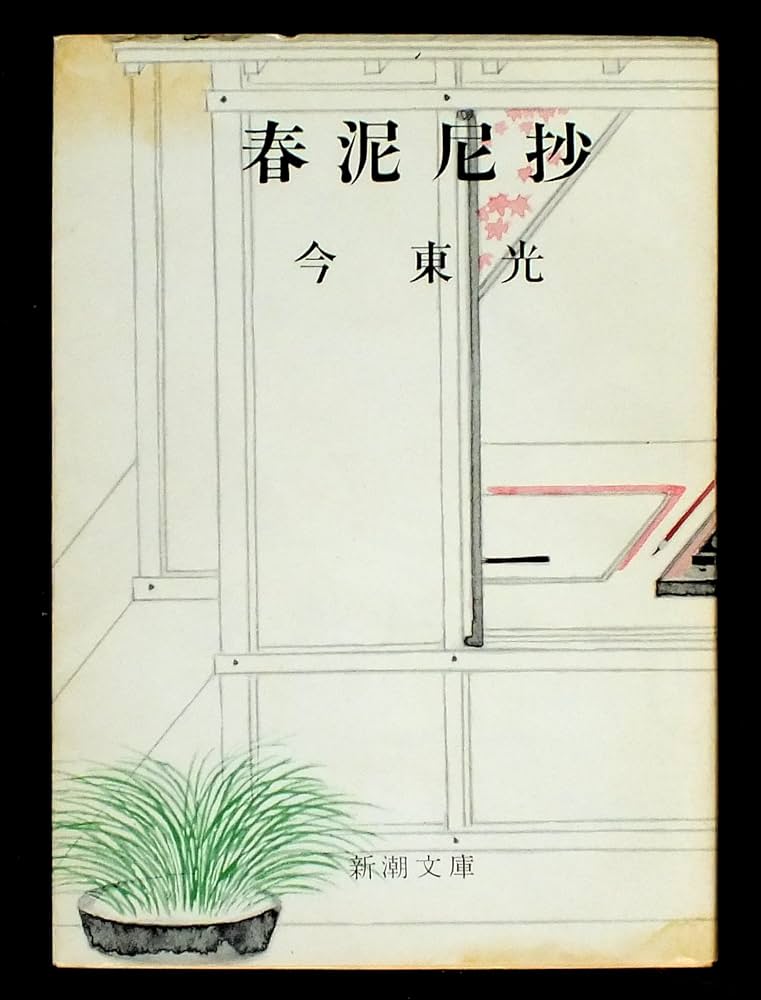

9位『春泥尼』

『春泥尼』は、尼寺を舞台に、聖職者である尼僧たちの秘められた愛欲や葛藤を描き出した衝撃作です。仏に仕える身でありながら、断ち切ることのできない人間的な煩悩に苦しむ女性たちの姿が生々しく描かれています。

聖と俗が入り混じる独特の世界観の中で、人間の業の深さや救いのない現実を容赦なく描き切っています。僧侶であった今東光だからこそ描くことのできた、仏門の裏側に迫る問題作と言えるでしょう。

| 発表年 | 1958年 |

|---|---|

| 舞台 | 尼寺 |

| テーマ | 尼僧、愛欲、煩悩 |

| ジャンル | 人間ドラマ |

聖域における俗な愛欲の描写は、人間の業の深さを浮き彫りにする。作者の僧侶としての視点が作品に凄みを与えていると言えよう。

まとめ:今東光の豪快で人間味あふれる小説世界を堪能しよう

今回は、僧侶、作家、政治家と多彩な顔を持った今東光のおすすめ小説をランキングでご紹介しました。彼の作品に共通しているのは、どんな状況でもたくましく生きる人間の生命力と、清濁併せのむ人間そのものへの深いまなざしです。

アウトローが活躍する痛快な物語から、歴史に翻弄される人々の悲劇、そして人間の業の深さを描いた作品まで、その作品世界は非常に豊かです。この記事をきっかけに、ぜひ今東光の豪快で人間味あふれる小説の世界に足を踏み入れてみてください。きっと、あなたの心を揺さぶる一冊に出会えるはずです。