あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

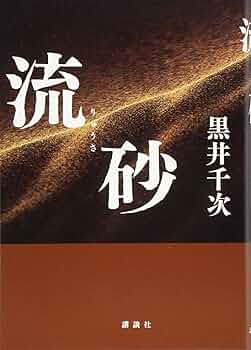

【2025年最新】黒井千次のおすすめ小説人気ランキングTOP19

はじめに:黒井千次とは?「内向の世代」を代表する作家の魅力

黒井千次(くろいせんじ)は、1932年生まれの日本の小説家です。 本名は長部舜二郎(おさべしゅんじろう)といいます。 東京大学経済学部を卒業後、富士重工業(現在のSUBARU)に入社し、会社員として働きながら小説を執筆していました。

黒井千次は、「内向の世代」を代表する作家の一人として知られています。 「内向の世代」とは、1960年代後半から70年代にかけて登場した、自身の内面や日常生活を深く見つめる作風を持つ作家たちを指す言葉です。 黒井千次の作品も、大企業の組織の中で働く人々の心理や、家族、老いといった身近なテーマを繊細な筆致で描き出し、多くの読者の共感を呼んでいます。

その功績は高く評価され、谷崎潤一郎賞、読売文学賞、毎日芸術賞、野間文芸賞など数々の文学賞を受賞。 また、日本芸術院長や日本文藝家協会の理事長も務め、長年にわたり日本文学界に貢献してきました。

黒井千次のおすすめ人気作品ランキングTOP19

ここからは、黒井千次のおすすめ人気作品をランキング形式でご紹介します。「内向の世代」を代表する作家が紡ぎ出す、静かで奥深い物語の世界に触れてみませんか?

会社員時代の経験を基にした作品から、自身の老いをテーマにしたエッセイまで、多彩なラインナップが揃っています。気になる一冊がきっと見つかるはずです。

1位『群棲』

『群棲』は、1984年に発表され、第20回谷崎潤一郎賞を受賞した黒井千次の代表作です。郊外の住宅地に住む中年サラリーマンの主人公が、日常の中に潜む不安や違和感を繊細な感覚で捉えていく様子を描いています。

物語は、主人公が自宅の庭で野ネズミの死骸を見つける場面から始まります。その小さな出来事をきっかけに、彼の平穏だったはずの日常が少しずつ揺らぎ始めます。家族との関係、地域社会との関わり、そして自分自身の存在意義について、静かに問い直していく姿が印象的です。大きな事件が起こるわけではありませんが、読者は主人公の内面の変化に引き込まれ、自らの日常をも見つめ直すきっかけを与えられるでしょう。

ふくちい

ふくちい日常のちょっとした違和感から世界が広がっていく感じ、わたしは好きだな。考えさせられる作品だよ。

2位『春の道標』

『春の道標』は、黒井千次の自伝的な要素が色濃い青春小説です。旧制高校に通う主人公が、戦後の混乱期を背景に、学問や友人との交流、そして淡い恋を通して成長していく姿が瑞々しく描かれています。

物語の舞台は、戦後の価値観が大きく揺れ動く時代。主人公は、将来への希望と不安を抱えながら、日々を懸命に生きていきます。友人たちとの語らいや、マドンナ的存在の同級生への想いなど、誰もが経験する青春のきらめきとほろ苦さが詰まっています。黒井千次自身の体験がベースになっているため、当時の若者たちの息づかいがリアルに感じられる作品です。

青春って、いつの時代もキラキラしていて、ちょっと切ないんだね。なんだか懐かしい気持ちになったよ。

3位『時間』

『時間』は、1969年に発表され、翌1970年に芸術選奨新人賞を受賞した作品で、黒井千次が会社員時代に執筆した初期の代表作です。巨大な組織の中で働く若いサラリーマンの主人公が、日々の業務に追われる中で「時間」とは何か、そして自らの存在意義について思索を深めていく物語です。

単調な毎日の中で、主人公は次第に会社という組織と自分との間に距離を感じるようになります。会社の論理と個人の思いとの間で揺れ動きながら、彼は自分だけの「生きた時間」を取り戻そうと試みます。本作で描かれる個人の内面と組織との葛藤は、現代社会を生きる私たちにとっても共感できるテーマではないでしょうか。

会社で働いていると、こういう気持ちになることあるよね。自分の時間ってなんだろうって考えちゃうな。

4位『働くということ -実社会との出会い-』

『働くということ -実社会との出会い-』は、黒井千次が自身の会社員としての経験を基に、これから社会に出る若い世代へ向けて書き下ろした作品です。小説ではなく、エッセイや評論に近い形式で、「働く」という行為の本質について深く考察しています。

黒井千次は、約15年間のサラリーマン生活で得た実感のこもった言葉で、仕事の厳しさや喜び、組織と個人の関係性などを語りかけます。単なる就職ガイドではなく、人生において「働く」ことがどのような意味を持つのかを、文学的な視点から問い直す一冊です。就職を控えた学生はもちろん、社会人として働く中で悩みを抱えている人にとっても、多くの示唆を与えてくれるでしょう。

働くって、ただお金を稼ぐだけじゃないんだね。自分の人生とどう向き合うかってことなんだな。

5位『老いのゆくえ』

『老いのゆくえ』は、黒井千次が自身の「老い」と向き合い、その日々を綴ったエッセイ集です。作家として、また一人の人間として、老いという誰もが避けては通れないテーマについて、率直かつ思索的に語られています。

身体的な衰えや記憶の変化、親しい人々の死といった現実を静かに受け止めながら、その中で見出すささやかな喜びや新たな発見が、味わい深い文章で描かれています。単に老いを嘆くのではなく、老いと共に生きることの意味を深く見つめる本書は、これから老いを迎える世代にとっても、また現在進行形で老いと向き合っている人々にとっても、心に響く一冊となるでしょう。

年を重ねるって、悪いことばかりじゃないんだね。新しい発見もあるって思うと、ちょっと楽しみになるかな。

6位『カーテンコール』

『カーテンコール』は、1994年に発表され、翌1995年に第46回読売文学賞を受賞した、演劇の世界を舞台にした恋愛小説です。若き劇作家と、彼が書き下ろした芝居のヒロインを演じる女優との間で繰り広げられる、繊細で複雑な恋愛模様を描いています。

創作という共通の目的を持ちながらも、二人の心は近づいては離れていきます。舞台の上と現実、虚構と真実が交錯する中で、お互いの才能に惹かれ、同時に嫉妬や葛藤を抱える姿が巧みに描写されています。芸術に生きる男女の情熱的でありながらも切ない関係性を、黒井千次ならではの緻密な心理描写で堪能できる一冊です。

舞台の裏側での恋愛って、なんだかドラマチックでドキドキするね!才能と恋、どっちも手に入れるのは難しいのかな。

7位『たまらん坂 武蔵野短篇集』

『たまらん坂 武蔵野短篇集』は、東京の西郊、武蔵野地域に点在する坂をモチーフにした連作短編集です。それぞれの坂にまつわる人々の営みや記憶を、詩情豊かに描き出しています。

黒井千次自身が長く暮らした武蔵野の風景が、物語の重要な背景となっています。何気ない日常の風景である「坂」が、登場人物たちの人生の起伏や心の機微と重ね合わされ、味わい深い物語が紡がれていきます。読者は、まるで自分もその坂道を歩いているかのような感覚で、そこに生きる人々のささやかなドラマに触れることができるでしょう。武蔵野の地理や歴史に興味がある方にもおすすめの一冊です。

いつもの道にも、いろんな人の物語が隠れているんだね。わたしも近所の坂を散歩してみたくなったよ。

8位『老いの深み』

『老いの深み』は、『老いのゆくえ』に続く、黒井千次による老いをテーマにしたエッセイ集です。日々の暮らしの中で感じる心身の変化や、過去への追憶、そして死生観について、さらに思索を深めた内容となっています。

本書では、老いによって失われるものだけでなく、むしろ老いることで見えてくる世界の豊かさや、深まる思索が丁寧に綴られています。若い頃には気づかなかった人生の機微や、何気ない日常の中にある美しさを再発見する著者の視線は、穏やかで示唆に富んでいます。人生の円熟期を迎えた作家が到達した、静かで深い境地を感じさせる一冊です。

年を重ねるごとに、見える世界も変わってくるんだね。なんだか奥が深くて、わたしももっといろんなことを知りたくなったよ。

9位『高く手を振る日』

『高く手を振る日』は、定年退職を間近に控えたサラリーマンの主人公が、これまでの会社員人生を振り返り、これからの生き方を模索する姿を描いた長編小説です。組織の一員として生きてきた男性が、個としての自分を取り戻していく過程が丁寧に描かれています。

長年勤め上げた会社を去るにあたり、主人公は達成感とともに一抹の寂しさを感じます。同僚や家族との関係、そして社会における自らの役割が変化していく中で、彼は新たな人生の目標を見つけようとします。多くのサラリーマンが経験するであろう「定年」という人生の節目をテーマに、喪失感と希望の双方を描き出した、味わい深い作品です。

一つのことが終わるって、寂しいけど新しい始まりでもあるんだね。主人公の気持ち、なんだか分かる気がするな…。

10位『羽根と翼』

『羽根と翼』は、2001年に第42回毎日芸術賞を受賞した作品です。飛行機開発に情熱を注いだ男たちの姿を通して、日本の航空技術史の一端を描き出した長編小説です。黒井千次がかつて勤務した富士重工業(旧・中島飛行機)がモデルとなっており、自身の経験が色濃く反映されています。

戦前から戦後にかけて、幾多の困難を乗り越えながらも、大空への夢を追い続けた技術者たちの執念と誇りが、熱く描かれています。専門的な技術に関する描写も詳細でありながら、ものづくりに人生を捧げた人間たちのドラマとして、読者の胸を打ちます。黒井千次の作品の中では、社会性や歴史性の強い、骨太な物語と言えるでしょう。

夢中になれるものがあるって素敵だね!男の人たちの熱い想いが伝わってくるよ。

11位『一日 夢の柵』

『一日 夢の柵』は、2006年に第59回野間文芸賞を受賞した作品です。老境に差し掛かった作家である主人公が、過去の記憶と現在の出来事、そして夢と現実の間を静かに行き来する日々を描いています。

主人公は、亡き妻との思い出や、かつて関わった人々との記憶を辿りながら、自らの人生を振り返ります。物語は、はっきりとした筋書きがあるというよりも、主人公の内面で繰り広げられる思索や心象風景が、断片的に、しかし豊かに描かれていくのが特徴です。老いの中で揺れ動く繊細な心の機微を、黒井千次ならではの美しい文章で表現した、文学性の高い一冊です。

夢と現実を行ったり来たりする感じ、不思議な読書体験だったな。静かな時間が流れる小説だよ。

12位『老いのかたち』

『老いのかたち』は、黒井千次による「老い」をテーマにしたエッセイシリーズの一冊です。日々の生活の中で著者が体験する身体の些細な変化や、それに伴う心境の移ろいを、客観的かつユーモアを交えて綴っています。

例えば、散歩の途中で感じる息切れや、物忘れが多くなったことなど、誰もが経験しうる「老い」の兆候が、飾らない言葉で語られます。しかし、そこには悲壮感はなく、むしろ老いという現象を興味深く観察し、受け入れようとする著者の穏やかな姿勢が感じられます。人生の先輩からの、温かくも示唆に富んだメッセージが詰まった一冊です。

老いも観察対象にしちゃうなんて、さすが作家さんだね。ちょっと面白い視点かも。

13位『老いの味わい』

『老いの味わい』は、黒井千次の「老い」をめぐるエッセイシリーズの中でも、特に老いることの肯定的な側面に光を当てた一冊です。年齢を重ねることで得られる心の平穏や、若い頃には気づかなかった人生の深い味わいについて、しみじみと語られています。

競争や欲望から解放され、日々のささやかな出来事に喜びを見出す境地。本書で描かれるのは、決して隠居生活の寂しさではなく、円熟期を迎えたからこそ感じられる精神的な豊かさです。黒井千次の文章を通して、読者は「老い」に対するイメージを新たにし、穏やかな気持ちで自らの将来に思いを馳せることができるでしょう。

年を重ねるのも悪くないなって思わせてくれる本だよ。人生の先輩の言葉は、やっぱり深いな。

14位『珈琲記』

『珈琲記』は、黒井千次が長年にわたって愛してきたコーヒーにまつわる記憶や思いを綴ったエッセイ集です。一杯のコーヒーから広がる、作家の豊かな内面世界を垣間見ることができます。

学生時代に通った喫茶店の思い出、執筆活動の傍らに常にあったコーヒーの存在、そして旅先で出会った一杯の味。様々な場面で登場するコーヒーが、著者の人生の節目節目と分かちがたく結びついていたことがわかります。コーヒー好きにはたまらないエピソードが満載なのはもちろん、何気ない日常の断片を文学的な思索へと昇華させる、黒井千次の筆致の巧みさも堪能できる一冊です。

コーヒー一杯で、こんなにたくさんの物語が生まれるんだね!わたしもお気に入りのカフェに行きたくなっちゃった。

15位『時の鎖』

『時の鎖』は、黒井千次の初期の作品で、会社という組織の中で働く人間の疎外感をテーマにした小説です。主人公は、巨大な工場の歯車として働く中で、次第に自分という存在が希薄になっていく感覚に囚われます。

管理された時間と空間の中で、個人の主体性が失われていく様子が、淡々としていながらも鋭い筆致で描かれています。人間が作り出したシステムによって、逆に人間が支配されてしまうという近代社会の矛盾を告発するような内容であり、「内向の世代」の作家としての黒井千次の原点ともいえる作品です。現代の管理社会を生きる私たちにとっても、多くのことを考えさせられるでしょう。

自分が大きな組織の部品みたいに感じるのって、ちょっと怖いかも…。色々と考えさせられる話だったな。

16位『五月巡歴』

『五月巡歴』は、初夏の武蔵野を舞台に、中年男性の主人公が過去の記憶を辿りながら思索にふける姿を描いた小説です。新緑が美しい五月の風景描写と、主人公の内面で揺れ動く繊細な感情とが、見事に響き合っています。

主人公は、かつて愛した女性との思い出の地を訪ね歩きます。そこで目にする風景は、昔と変わらない部分もあれば、すっかり様変わりしてしまった部分もあります。時の流れの残酷さと、それでも変わらない想いとが交錯する中で、彼は自らの人生を見つめ直します。黒井千次ならではの、情景と心象風景を重ね合わせる巧みな筆致が光る、詩的な味わいの作品です。

思い出の場所を歩くのって、嬉しくもあり、切なくもあるよね。主人公の気持ちが伝わってきて、胸がキュッとなったよ。

17位『走る家族』

『走る家族』は、マイホームの購入をきっかけに、少しずつ歯車が狂い始めるある家族の姿を描いた長編小説です。郊外に夢の我が家を建てたものの、家族の心は次第に離れ離れになっていきます。

父親は会社人間で家庭を顧みず、母親は新興住宅地での人間関係に悩み、子供たちは親に反発する。どこにでもありそうな現代の家族が抱える問題を、黒井千次はリアルな筆致で描き出します。家族という最も身近な共同体が、いかに脆く、危ういものであるかを鋭く問いかける作品であり、多くの読者が自らの家庭を振り返るきっかけとなるでしょう。

家族って、難しい問題だよね…。みんな一緒にいるのに、心がバラバラなんて悲しいな。

18位『聖産業週間』

『聖産業週間』は、1968年に芥川賞候補となった黒井千次の初期の重要作です。自動車工場を舞台に、新型車の発表を目前に控えた一週間の出来事を描いています。タイトルは、キリストの受難を記念する「聖週間」になぞらえたものです。

華やかな新型車発表の裏側で、過酷な労働を強いられる従業員たち。会社という組織の論理と、そこで働く生身の人間たちとの間に生じる軋轢や矛盾が、緊張感あふれる筆致で描かれています。企業の発展のために個人が犠牲にされるというテーマは、黒井千次が一貫して問い続けてきたものであり、本作はその原点とも言える作品です。

華やかな世界の裏側には、いろんな人の苦労があるんだね。社会の仕組みについて考えさせられたよ。

19位『青い工場』

『青い工場』は、1958年に発表された黒井千次のデビュー作に近い初期作品です。会社員として働き始めたばかりの著者が、労働現場の現実を瑞々しい感性で捉えた一作と言えるでしょう。

物語の舞台は、まさに著者が勤務していた工場。そこで働く若い労働者たちの日常や、彼らが抱えるささやかな希望と絶望が描かれています。後の作品に見られるような深い思索性よりも、むしろ現場の空気をありのままに切り取ろうとする、若々しいエネルギーが感じられます。黒井千次という作家の出発点を知る上で、欠かすことのできない貴重な作品です。

デビュー作って、その作家さんの原石みたいな感じがしてワクワクするな。ここからあの深い世界が生まれていったんだね。

まとめ:黒井千次の奥深い文学世界を堪能しよう

ここまで、黒井千次のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。気になる作品は見つかりましたでしょうか。

「内向の世代」を代表する作家として、黒井千次は一貫して私たち自身の内面や、日常に潜む世界の機微を描き続けてきました。会社員としての経験を基にした作品、自らの老いと向き合ったエッセイ、そして武蔵野の風景にインスピレーションを得た物語など、そのテーマは多岐にわたります。

どの作品にも共通しているのは、静かで誠実な眼差しと、緻密で美しい文章です。派手な事件は起こらなくても、読後は深い余韻と、自らの人生を振り返るきっかけを与えてくれるでしょう。ぜひこの機会に、黒井千次の奥深い文学世界に足を踏み入れてみてください。