あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】佐藤愛子のおすすめ人気小説・エッセイランキングTOP20

はじめに:今こそ読みたい、佐藤愛子の言葉の力

『小説ヨミタイ』編集長のふくちいです。今回は、2023年に100歳を迎え、今なお多くの読者に愛され続ける作家・佐藤愛子さんの作品を特集します。 佐藤愛子さんは、1923年(大正12年)に大阪で生まれ、小説家の父・佐藤紅緑、詩人の異母兄・サトウハチローという文学一家に育ちました。

1969年に『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞し、作家としての地位を確立。 その後も、自身のルーツである佐藤家を壮絶に描ききった大河小説『血脈』で菊池寛賞を受賞するなど、精力的に活動を続けてきました。 近年では、90歳を超えてから執筆したエッセイ『九十歳。何がめでたい』がミリオンセラーとなり、社会現象を巻き起こしたことも記憶に新しいでしょう。

佐藤さんの魅力は、なんといってもその波乱万丈な人生経験に裏打ちされた、歯に衣着せぬ痛快な言葉の数々。 社会への鋭い批判精神から「憤怒の作家」と呼ばれることもありますが、その言葉の根底には、人間への深い愛情とユーモアが溢れています。 今回は、そんな佐藤愛子さんのパワーあふれる小説・エッセイの数々を、ランキング形式でご紹介します。閉塞感のある今だからこそ、彼女の言葉がきっとあなたの心に火を灯してくれるはずです。

佐藤愛子のおすすめ人気小説・エッセイランキングTOP20

ここからは、いよいよ佐藤愛子さんのおすすめ人気作品をランキング形式で発表します。佐藤さんの作品は、自身の壮絶な体験を基にした小説から、日々の暮らしをユーモラスに綴ったエッセイまで、非常に幅広いのが特徴です。

特に、大ベストセラーとなった『九十歳。何がめでたい』に代表されるエッセイは、多くのファンを魅了し続けています。 その一方で、一族の歴史を克明に描いた大河小説『血脈』のような、ずっしりと読み応えのある作品も彼女の真骨頂。 どの作品から読めばいいか迷ってしまう、という方も多いのではないでしょうか。

今回のランキングでは、痛快な笑いで元気をもらえるエッセイから、人生の深淵を覗き込むような重厚な小説まで、選りすぐりの20作品を集めました。あなたの心に響く一冊が、きっと見つかるはずです。

1位『九十歳。何がめでたい』

堂々の1位は、社会現象にもなった大ベストセラーエッセイ『九十歳。何がめでたい』です。 2016年に刊行されると、世代を超えて多くの読者の共感を呼び、シリーズ累計発行部数は178万部を記録しました。 2017年には年間ベストセラー総合1位にも輝いています。

本書は、90歳を迎えた佐藤さんが日々の暮らしの中で感じる苛立ちや、現代社会への違和感を、痛快なユーモアと共に綴った一冊。 「いちいちうるせえ!」と世の中を一刀両断する「愛子節」は健在で、読んでいるうちに日頃の鬱憤が晴れていくような爽快感があります。 老いを嘆くのではなく、笑い飛ばしてしまうパワフルな姿勢に多くの人が勇気づけられました。

2024年6月には草笛光子さん主演で映画化もされ、再び大きな話題を呼びました。 まさに、現代を生きるすべての人に元気を与えてくれる、佐藤文学の金字塔と言えるでしょう。

ふくちい

ふくちいこれを読むと、細かい悩みなんてどうでもよくなっちゃう!わたしもこんな風にカッコよく歳をとりたいな。

2位『血脈』

第2位は、佐藤愛子さんのライフワークともいえる自伝的大河小説『血脈』です。2000年に第48回菊池寛賞を受賞した本作は、著者自身のルーツである佐藤一族の壮絶な歴史を描ききった一大叙事詩。

物語は、著者の父である作家・佐藤紅緑と、母である新進女優との出会いから始まります。 そこから、詩人の異母兄サトウハチローをはじめとする個性豊かな一族の面々が、時代に翻弄されながらも破天荒に生きていく様が、圧倒的な熱量で描かれます。

ページをめくる手が止まらなくなるほど強烈な人間ドラマが繰り広げられます。 佐藤一族に流れる「荒ぶる血」の物語は、血の繋がりというものの業の深さと、人間のどうしようもない愛おしさを教えてくれます。

一族の歴史が、その人自身を作るんだね。この物語の熱量には圧倒されちゃうよ。

3位『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』

第3位は、大ベストセラー『九十歳。何がめでたい』の続編として刊行されたエッセイ集『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』です。 前作と合わせたシリーズ累計発行部数は178万部を記録し、こちらも映画『九十歳。何がめでたい』の原作の一部となっています。

タイトルは、1969年に直木賞を受賞した自身の小説『戦いすんで日が暮れて』をもじったもの。 そこには「借金は返したけれど、人生の戦いはまだ終わらない」という、97歳(執筆当時)を迎えた著者の実感と覚悟が込められています。

『九十歳。』のヒットで多忙を極める日々の奮闘や、相変わらずの世の中へのぼやきが、ますますキレを増した「愛子節」で綴られており、抱腹絶倒間違いなし。 本書には70年以上にわたる作家人生の幕引きを宣言した一編も収録されており、ファンにとっては必読の一冊です。

98歳になっても戦い続けるなんて、かっこよすぎる!わたしもまだまだ頑張らなきゃって思わされるよ。

4位『晩鐘』

第4位は、2015年に紫式部文学賞を受賞した長編小説『晩鐘』です。この作品は、著者である佐藤愛子自身と、かつて15年間連れ添った元夫・田畑麦彦氏との関係をモデルに描かれています。

物語は、老作家・藤田杉のもとに、若き日に文学を語り合い、夫婦として過ごした畑中辰彦の訃報が届く場面から始まります。 離婚後も彼の莫大な借金を背負い、がむしゃらに働き続けた日々。杉は過ぎ去った歳月を振り返り、「あの時間は何だったのか」「彼は何者だったのか」と自問自答を繰り返します。

本作は、一人の男性との壮絶な関係を通して、愛と人生の不可解さを描ききった畢生の傑作です。 88歳の時に「残された時間はあと2年かもしれない」という思いから書き始められたというエピソードも、作品に一層の深みを与えています。

愛ってなんだろうって、深く考えさせられる作品だよ。切ないけど、すごく力強い物語に涙が出ちゃう。

5位『戦いすんで日が暮れて』

第5位には、1969年に第61回直木賞を受賞した佐藤愛子さんの代表作『戦いすんで日が暮れて』がランクインしました。 この作品で、佐藤さんは45歳にして作家としての不動の地位を築きました。

この小説は、著者自身の会社倒産という壮絶な経験が下敷きになっています。 物語の主人公は、売れない画家の夫が作った巨額の借金を背負うことになった人気女流漫画家。 次々と襲いかかる困難に、持ち前のバイタリティとユーモアで立ち向かっていく姿が痛快に描かれています。

本作は、後の大ベストセラー『九十歳。何がめでたい』の原点とも言える作品です。 逆境を笑い飛ばす「愛子節」の原点を、ぜひこの一冊で味わってみてください。

どんなに大変でも笑い飛ばすパワーって大事だよね。これを読むと、明日も頑張ろうって思えるんだ!

6位『人間の煩悩』

本書は、誰もが抱える「なぜ自分だけがこんな目に遭うのか?」という問いや、私たちを悩ませる様々な「煩悩」について、佐藤愛子さんならではの視点で考察したエッセイ集です。

「苦労を引っかぶって元気よく生きる」「欲望が涸れると、らくになる」など、人生経験に裏打ちされた言葉の数々は、重く、そして温かいです。

その言葉は現代に生きる私たちの心にも深く突き刺さります。 人生、仕事、人間関係に悩んだ時に、きっと進むべき道を照らしてくれる一冊です。

人生の先輩からの言葉って、すごく心に響くよね。この本は、わたしのお守りみたいな存在なんだ。

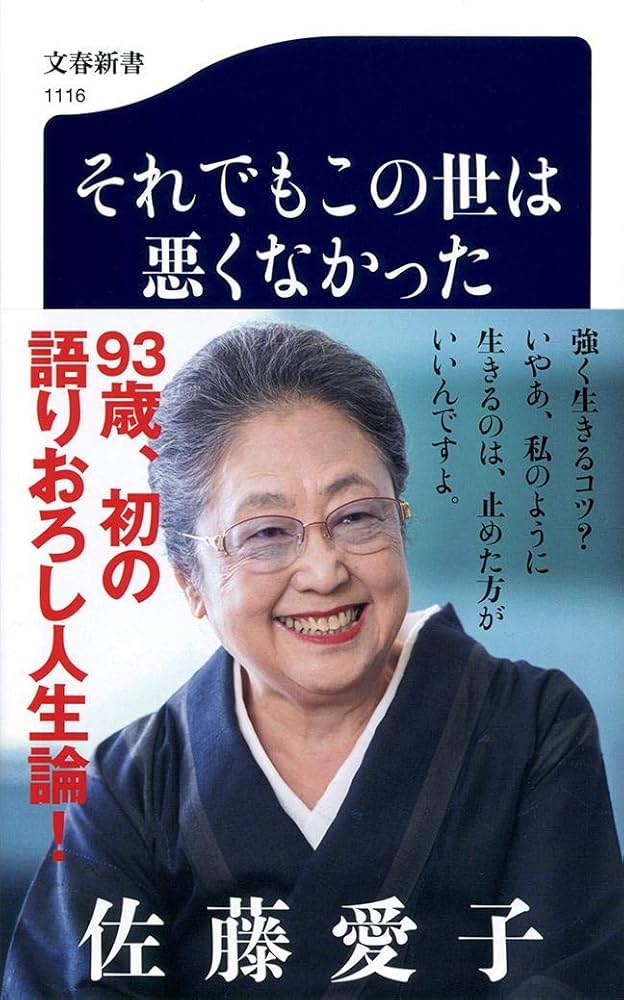

7位『それでもこの世は悪くなかった』

第7位は、93歳の時に刊行された、著者初となる「語り下ろし人生論」、『それでもこの世は悪くなかった』です。 文春新書から出版されており、佐藤愛子という一人の人間がどのようにして形成されたのか、その半生を自らの言葉で振り返ります。

二度の結婚失敗、夫の莫大な借金――。 本書では、幼い頃に乳母からかけられた言葉や、父・佐藤紅緑、友人の遠藤周作氏など、彼女の人生に影響を与えた人々とのエピソードがユーモアたっぷりに語られます。

「苦労するまい、と頑張る必要はない」というメッセージが込められた本書を読むと、自分の人生も捨てたものじゃない、と前向きな気持ちになれるはず。 佐藤愛子入門としても最適な一冊です。

自分の人生をまるごと肯定できるって素敵だよね。わたしもいつかそんな風に言えるようになりたいな。

8位『私の遺言』

8位にランクインしたのは、佐藤愛子さんの壮絶な心霊体験を綴ったノンフィクション『私の遺言』です。他の作品とは一線を画すこの一冊は、著者のもう一つの側面を知る上で欠かせません。

物語は、著者が北海道に建てた山荘で、原因不明のラップ音やポルターガイスト現象に悩まされるところから始まります。 あらゆる霊能者に助けを求め、30年にも及ぶ戦いの末に突き止めたのは、佐藤家の先祖と、その土地に住んでいたアイヌとの間にあった驚くべき因縁でした。

本書は単なる怪談話ではなく、霊界の実相を伝えることが自らの使命であるという著者の覚悟が込められた、まさに「遺言」と呼ぶにふさわしい一冊です。 人間の生と死、そして目に見えない世界の真実について、深く考えさせられます。

本作における、事実を淡々と積み重ねていく筆致は、体験の異様さをかえって際立たせている。作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。

9位『幸福の絵』

第9位は、1979年に女流文学賞を受賞した長編小説『幸福の絵』です。 この作品もまた、著者の実体験が色濃く反映された、自伝的要素の強い物語となっています。

主人公は、二度の離婚を経験した作家の立子。 彼女は妻子ある男性と恋に落ち、穏やかな日々を過ごしていました。そんなある日、かつて離婚の際に手放した娘が、美しい女性に成長して彼女の前に現れます。

傍から見れば、それはまるで幸せな家族を描いた一枚の「絵」のよう。しかし、その内側には、決して公にはできない複雑な現実が横たわっています。 「幸福とは何か」という普遍的な問いを、女性の自立というテーマと共に描ききった傑作です。切なくも力強い物語が、読む人の心を揺さぶります。

幸せの形って、本当に人それぞれなんだね…。当たり前だと思ってることが、実はすごく脆いのかもしれないな。

10位『冥途のお客』

第10位は、再び心霊体験をテーマにしたエッセイ集『冥途のお客』です。『私の遺言』が自らの壮絶な戦いの記録であったのに対し、本書は「この世よりもあの世の友達のほうが多くなった」と語る著者の、霊との「交遊録」ともいえる一冊です。

スピリチュアル・カウンセラーの江原啓之氏と共に「幽霊住宅」を訪れた話や、亡くなったはずの作家・遠藤周作氏の死後の様子、狐霊に憑依された女性の奇妙な話など、著者が実際に見聞きした不思議なエピソードが満載。

怖い話でありながら、どこかユーモラスで人間(?)臭い「お客」たちのエピソードは、死後の世界への考え方を少し変えてくれるかもしれません。 「死は終わりではない」という著者の死生観に触れながら、安らかな死を迎えるための生き方について考えさせられます。

心霊現象を「お客」と捉える視点そのものが、作者の非凡さを物語っている。恐怖とユーモアが同居する、稀有な記録文学だ。

11位『気がつけば、終着駅』

第11位は、雑誌『婦人公論』に55年以上にわたって掲載されたエッセイや対談をまとめた『気がつけば、終着駅』です。 39歳で同誌に初登場した頃の文章から、96歳(当時)の対談まで、著者の半世紀以上にわたる軌跡をたどることができます。

1960年代に「再婚自由化時代」を謳ったかと思えば、現代の安易な結婚・離婚の風潮には苦言を呈す。 本書を読めば、時代と共に変化する著者の視点と、どんな時も変わらない「愛子節」の痛快さの両方を味わうことができます。

「佐藤愛子、これでおしまい」という帯の言葉通り、まさに作家人生の集大成ともいえる一冊。 波瀾万丈の人生を駆け抜けてきた一人の女性作家の、思考の変遷と戦いの歴史がここに詰まっています。

半世紀以上も第一線で書き続けるって、本当にすごいことだよ。その言葉の重みに圧倒されちゃう。

12位『ああ 面白かったと言って死にたい』

第12位は、タイトルそのものが著者の人生観を表しているようなエッセイ集『ああ 面白かったと言って死にたい』です。本書は、佐藤愛子さんの過去の作品から珠玉の言葉を集めた「箴言集」となっています。

「老い」「死」「人生」「幸福」「夫婦」といった9つのテーマに沿って、波瀾万丈の人生から紡ぎ出された力強い言葉が並びます。 「思い通りの人生は退屈である」「失敗しても結婚した方がいい」など、常識にとらわれない愛子節が満載です。

人生の岐路に立った時、そっと背中を押してくれるお守りのような一冊です。

失敗してもいいんだって思えると、心が軽くなるよね。全力でぶつかることが大事なんだな。

13位『役に立たない人生相談』

第13位は、その名も痛快な『役に立たない人生相談』。ポプラ社から刊行されている、佐藤愛子さんによる人生相談をまとめたエッセイ集です。 中学生から高齢者まで、あらゆる世代の悩みに著者が真正面から向き合います。

「好きな人が一人に絞れません!」「定年退職した夫がうっとうしい」といった、切実ながらもどこか人間くさい悩みの数々。 これに対し、著者は「相手に寄り添う」ような生ぬるい回答はしません。 バッサリと、しかし愛情深く悩みを一刀両断していく様は、まさに「愛子節」の真骨頂です。

タイトル通り、直接的な解決策にはならないかもしれません。しかし、読めば不思議と「悩んでいるのが馬鹿らしくなった」と心が晴れ、明日への活力が湧いてくるはず。笑って元気になりたい時にぴったりの一冊です。

こんな風にバッサリ斬られたら、逆にスッキリしちゃうかも!悩んでる友達にプレゼントしたいな。

14位『ソクラテスの妻』

第14位は、1963年に芥川賞候補となった初期の短編小説『ソクラテスの妻』です。 後の痛快なエッセイのイメージとは少し趣の異なる、純文学の香りが漂う作品で、若き日の佐藤愛子の才能を知ることができます。

この小説は著者自身をモデルにしており、浮世離れした理想ばかりを語る夫(=ソクラテス)に振り回され、現実と格闘する妻の苦悩が描かれています。 古代ギリシャの哲学者ソクラテスの妻クサンティッペは「悪妻」として有名ですが、ソクラテスのような男と結婚すれば、女はみんな悪妻になってしまうというテーマが根底にあります。

夫婦とは何か、理想と現実とは何か。ユーモアとペーソス(哀愁)に満ちた筆致で、夫婦関係の機微を鋭く描き出した本作は、後の「憤怒の作家」の原点を感じさせる一作と言えるでしょう。

誰かのせいで『悪妻』になっちゃうなんて、切ない話だね。でも、すごく人間らしい物語だと思うよ。

15位『孫と私の小さな歴史』

第15位は、読めば誰もが笑顔になること間違いなしの写真エッセイ集『孫と私の小さな歴史』です。本書には、佐藤さんが初孫の桃子さんと20年間にわたって作り続けた、伝説の「コスプレ年賀状」が収録されています。

孫の誕生に「バアさんにはならない、ジイさんになる!」と宣言した佐藤さん。 桃子さんが1歳の時から、パンダやトトロ、コギャル、果ては晒し首や葬式まで、毎年驚きの扮装でツーショット写真を撮影し、年賀状にしていました。 その奇想天外なアイデアと、大真面目にふざける姿はまさに圧巻です。

本書には、20年分の爆笑写真と共に、撮影秘話や、孫・桃子さんによる「本当は嫌だった!」という告白も収録。 佐藤家のユニークで温かい家族の形が伝わってくる、愛情に満ちた一冊です。

こんな年賀状が届いたら、新年から大笑いしちゃう!わたしも家族とこんな風にふざけてみたいな。

16位『老い力』

第16位は、そのものずばりのタイトルが印象的なエッセイ集『老い力』です。本書は、著者が50代から80代にかけて書きためた「老い」に関する文章を年代別にまとめたもので、後の大ヒット作『九十歳。何がめでたい』の先駆けともいえる一冊です。

「いつまでも若く美しく」という風潮に、「老衰、病苦、そして死は必ずやってくるのだから、ジタバタせずに受け入れよう」と語る著者の姿勢は、まさに“超”現実主義。 50代の覚悟、60代の孤独、70代の仕事、80代の自然との向き合い方など、各年代における老いとの格闘が赤裸々に綴られています。

これから老いを迎える人、今まさに老いと向き合っている人、すべての世代にとって、老いることへの不安を和らげ、上手に枯れていくためのヒントを与えてくれます。気概に満ちた「愛子節」に、なぜか心が軽くなる傑作エッセイです。

老いるって怖いと思ってたけど、この本を読むと悪くないなって思えるんだ。ジタバタしないって、かっこいいよね。

17位『女の背ぼね』

第17位は、女性が自分らしく、筋を通して生きるための心構えを説いたエッセイ集『女の背ぼね』です。 著者が40代から70代にかけて執筆したエッセイの中から、女性の生き方に関するものをテーマ別に収録しています。

幸福、夫婦関係、子育て、そして老い。 女性の人生における様々なテーマについて、爽快な「愛子節」が炸裂します。適当に賢く、適当に抜けていて、いざという時に気丈に頑張る妻が理想として語られます。 完璧を目指してムキになるのではなく、しなやかに、そしてしたたかに生きるためのヒントが満載です。

男女の役割が大きく変わった現代においても、本書に込められたメッセージは色褪せることがありません。すべての女性の背筋をしゃんと伸ばしてくれる、元気が出る一冊です。

『適当に賢く、適当にヌケている』って、すごくいい言葉だね。完璧じゃなくていいんだって思うと、肩の力が抜けるよ。

18位『加納大尉夫人』

第18位は、1964年に直木賞候補となった初期の名作『加納大尉夫人』です。

物語の舞台は、戦争の影が色濃くなる昭和17年。大阪の裕福な家庭で育った無邪気な娘・安代は、見合いで出会った凛々しい海軍大尉・加納敬作に嫁ぎます。 帝国軍人の妻らしくあろうと奮闘するも、持ち前の天真爛漫さから失敗ばかり。しかし、夫はそんな彼女を心から愛しく思うのでした。やがて夫は戦地へ赴き、安代は一人で新しい命を産むことになります。

戦争という悲劇的な時代を背景にしながらも、一人の女性の愛らしくも逞しい生き様が、ユーモアを交えて瑞々しく描かれています。 選考委員からもその人物描写が高く評価された、切なくも温かい物語です。

戦争の話なのに、どこか温かい気持ちになる不思議な作品だよ。主人公の安代さんがすごく魅力的で応援したくなっちゃう。

19位『冥界からの電話』

第19位は、再び著者の不思議な体験を基にしたノンフィクション『冥界からの電話』です。『私の遺言』や『冥途のお客』とも異なるアプローチで、読む者を不可思議な世界へと誘います。

本書は、著者が旧知の医師から聞いた「死んだはずの少女から電話がかかってくる」という奇妙な出来事を、冷静な筆致で追った記録です。 講演会で知り合った女子高生が事故で亡くなった後も、彼女から電話がかかってくる。 その声は生前と変わらないのに、話す内容はどこか辻褄が合わない…。

この現象が一体何なのか、真相は最後まで明かされず、判断は読者に委ねられます。 著者はユーモアや怒りを封印し、ただ淡々と事実を記述することに徹しており、それがかえって物語の不気味さを際立たせています。 人間の認識や世界のあり方を根底から揺さぶる、衝撃の一冊です。

この作品は、解釈を読者に委ねるという手法を取っている。事実の羅列が、かえって聞き手の想像力を刺激し、得体の知れない恐怖を生み出すのだ。

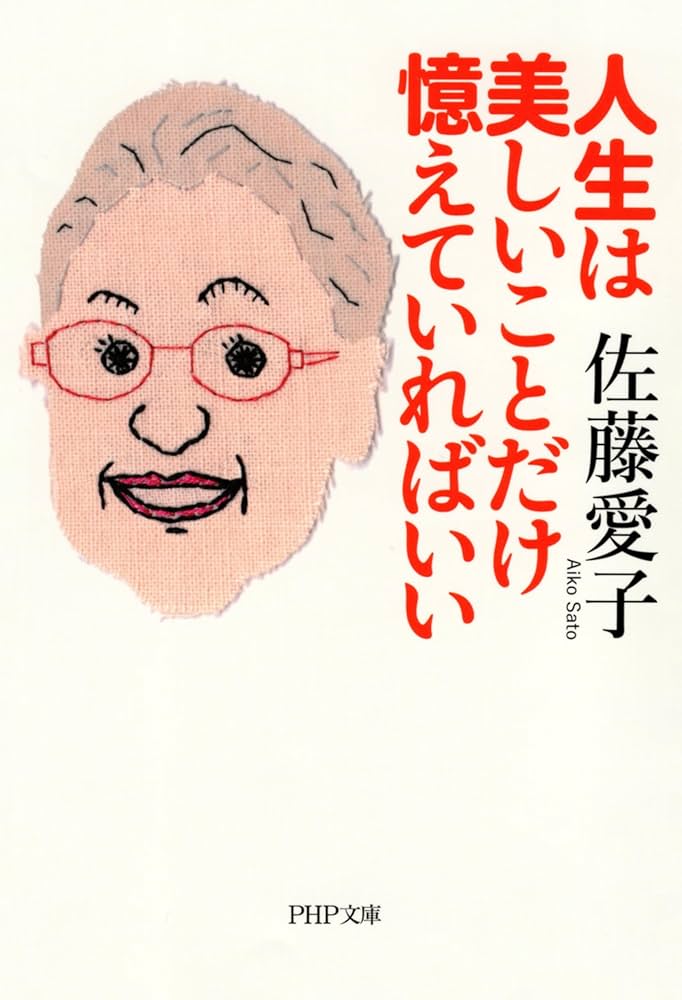

20位『人生は美しいことだけ憶えていればいい』

ランキングの最後を飾るのは、PHP研究所から刊行されているエッセイ集『人生は美しいことだけ憶えていればいい』です。 約半世紀にわたり雑誌『PHP』に掲載された原稿を中心に、作家・遠藤周作氏との対談などを加えて再編集した一冊です。

タイトルは、戦災孤児の救済に尽力した沢田美喜さんの言葉から取られています。 楽しいことよりも、美しいことのほうが心に残る。美しい自然、人の美しい心。そういう美しいことだけ覚えていれば、人生捨てたものじゃないというメッセージが込められています。

波乱の人生を歩んできた著者だからこそ、その言葉には深い説得力があります。 辛いことや悲しいことがあっても、美しい記憶を胸に抱いていれば、人はまた前を向ける。そんな温かいメッセージが込められた、読む人の心をそっと癒してくれる優しい人生論です。

辛いことは忘れられないけど、美しい思い出も同じくらい心に残るよね。この本を読むと、優しい気持ちになれるんだ。

まとめ:佐藤愛子作品が私たちに教えてくれる、人生の面白さ

ここまで、佐藤愛子さんのおすすめ人気小説・エッセイをランキング形式でご紹介してきました。痛快なエッセイから重厚な大河小説、そして不思議な心霊譚まで、その作風の幅広さに改めて驚かされます。

しかし、どの作品にも共通しているのは、人生の困難や理不尽さを、怒りと笑いのエネルギーに変えて真正面から受け止める力強い姿勢です。

二度の離婚、元夫の借金、家族との確執、そして心霊現象。 あらゆる苦難を乗り越えてきた彼女の言葉は、私たちに「めげずに生きて行くぞという覚悟」を持つことの大切さを教えてくれます。 そして、人生の最後に「いやァ、おもしろかった…」と言えることこそが幸福なのだと。

もしあなたが今、人生に悩みや退屈さを感じているのなら、ぜひ佐藤愛子さんの本を手に取ってみてください。きっと、日常に潜む「面白さ」に気づき、明日を生きる活力が湧いてくるはずです。この記事が、あなたにとって最高の一冊との出会いのきっかけとなれば、編集長としてこれほど嬉しいことはありません。