あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】藤井重夫のおすすめ小説ランキングTOP10

はじめに:戦後の人間模様を描いた作家・藤井重夫の魅力

藤井重夫(ふじい しげお)は、1916年に兵庫県豊岡市で生まれた小説家です。第二次世界大戦中は中国大陸や南方へ従軍し、その壮絶な体験は後の作品に大きな影響を与えました。戦後は朝日新聞の記者として働きながら小説を執筆し、1959年に作家活動に専念しました。

藤井重夫の魅力は、自身の戦争体験を基にした作品や、戦後の混乱期を生きる人々の姿をリアルに描き出した点にあります。1951年には『佳人』が芥川賞候補となり、そして1965年、戦災孤児たちのたくましい生き様を描いた『虹』で第53回直木賞を受賞し、作家としての地位を不動のものとしました。本記事では、そんな藤井重夫のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。

藤井重夫のおすすめ小説ランキングTOP10

ここからは、藤井重夫のおすすめ小説をランキング形式で10作品ご紹介します。

戦争の記憶、市井の人々の哀歓、そして生きることの力強さを描いた作品群は、今なお多くの読者の心を揺さぶる名作ばかりです。気になる作品を見つけて、ぜひ手に取ってみてください。

1位『虹』

1965年に発表され、第53回直木賞を受賞した藤井重夫の代表作です。物語の舞台は、1950年の敗戦直後の大阪。天王寺駅界隈に集まった戦災孤児たちが、厳しい環境の中でもたくましく生き抜く姿を描いています。

物語の中心となるのは、虹を見るといつも泣き出してしまう少年カズヒコと、彼を見守る交番の巡査との心温まる交流です。戦後の大阪の独特な雰囲気と共に、子どもたちの生命力や人々の間の温かい繋がりが描かれ、読む人の心に深い感動と希望を与えてくれます。善意とユーモア、そしてペーソスに満ちた作品として評価されています。

ふくちい

ふくちい戦後の厳しい時代でも、人と人の繋がりが温かいんだ。読んだ後に希望がもらえる、心にじんわりくる物語だよ。

2位『佳人』

1951年に芥川賞候補となった作品で、藤井重夫の名を世に知らしめた一作です。物語の主人公は、足が不自由で、10歳に満たないほどの小さな体しか持たない圓(つぶら)という名の女性。幻のように美しく、純粋な心を持つ彼女の、数奇で過酷な運命を描いた物語です。

華やかな年頃になっても幼い姿のままの圓に訪れた結婚。それは彼女に非情な忍従を強いるものでした。哀切に満ちた筆致で描かれる佳人の生涯は、読む者の胸を強く打ちます。その物語性は高く評価され、芦川いづみ主演で映画化もされました。

主人公・圓の運命が切なすぎる…。彼女の純粋な心が、物語を美しくも悲しい光で包んでいるみたいだったよ。

3位『風紋』

『佳人』や『家紋の果』と並び、藤井重夫の初期の代表作の一つに数えられる作品です。1959年に東都書房から刊行されました。この作品もまた、藤井文学の特徴である、市井に生きる人々の細やかな心の動きや、人間関係の機微を丁寧に描き出しています。

戦後の社会を背景にしながらも、普遍的な人間の喜びや悲しみ、そして生きていくことの複雑さを感じさせてくれる物語です。藤井重夫の文学の深さを知る上で欠かせない一冊と言えるでしょう。

初期の代表作なんだね!『風紋』ってタイトルからして、人の心に刻まれる繊細な物語なのかなって想像しちゃうよ。

4位『家紋の果』

1958年に東都書房から出版された小説です。藤井重夫の作品群の中でも、『佳人』や『風紋』と並んで挙げられることが多い一冊です。タイトルにある「家紋」という言葉が示すように、旧来の家制度やしきたりの中で生きる人々の葛藤や運命を描いています。

戦後の価値観が大きく変化する時代を背景に、古いものと新しいものの間で揺れ動く人々の姿を、藤井重夫ならではの鋭い観察眼と温かい筆致で描き出しています。人間ドラマを深く味わいたい読者におすすめの作品です。

『家紋の果』ってタイトルが意味深だよね。家のしがらみに翻弄される人たちの話なのかな、すごく気になるよ。

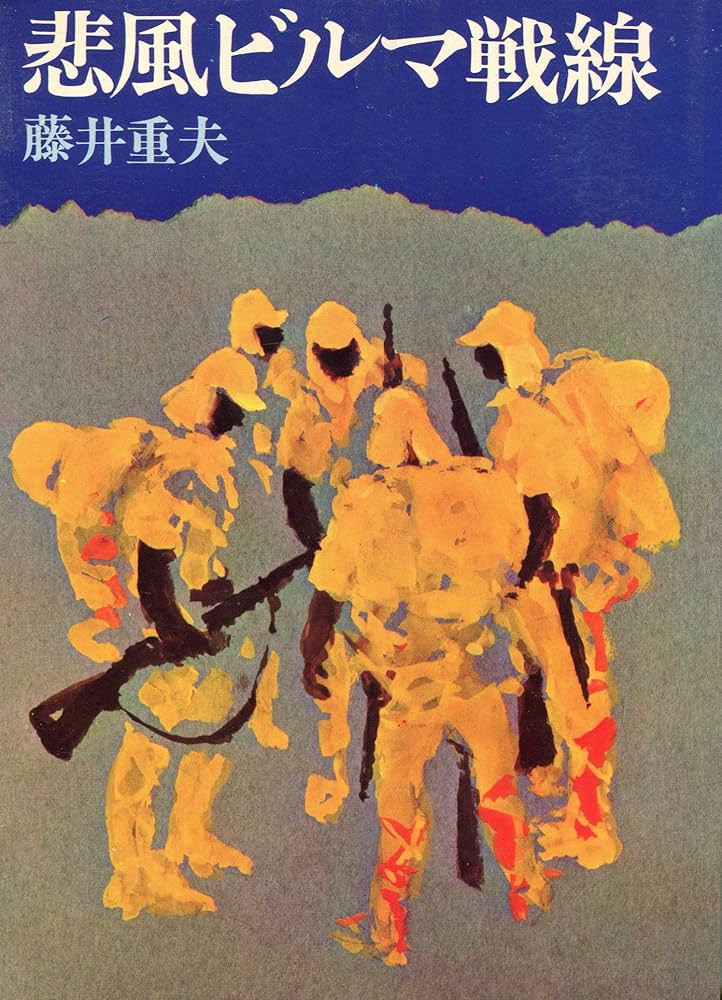

5位『悲風ビルマ戦線』

1956年に鱒書房から刊行された、作者自身の従軍体験を基にした戦争文学です。陸軍報道班員としてビルマ(インパール)へ従軍した経験を持つ藤井重夫だからこそ描ける、戦場のリアルがここにあります。戦争の真実を知る上で欠かせない貴重な一冊です。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。これはただの物語ではなく、記録文学としての側面が強い。

6位『きけわだつみもうひとつの声』

1975年に汐文社から刊行された作品です。有名な『きけ わだつみのこえ』を彷彿とさせるタイトルであり、戦争によって命を落とした若者たちの声なき声に、改めて耳を傾けようとする作者の強い意志が感じられます。

この作品は、藤井重夫のライフワークともいえる戦争というテーマを扱い、戦没学生の手記とは異なるアプローチで、戦争がもたらした悲劇や残された者たちの想いを描いています。平和の尊さを改めて考えさせられる一冊となるでしょう。

タイトルだけで胸が締め付けられる…。戦争で未来を絶たれた若者たちの声なき声が、この本には詰まっているんだね。

7位『終りなき鎮魂歌』

1965年に番町書房から出版された小説です。タイトルが示す通り、戦争で亡くなった人々への鎮魂をテーマにした物語です。戦争の記憶が風化していく中で、その悲劇を語り継ぐことの重要性を訴えかける、重厚な内容となっています。

『終りなき』って言葉が重いね。戦争の悲しみは終わらないっていうメッセージを感じるよ。

8位『夜の猟人』

1960年に東京文芸社から刊行された小説です。シリアスな戦争文学とは一味違った、エンターテインメント性の高い作品も手掛けていた藤井重夫の、作家としての懐の深さを感じさせます。

『夜の猟人』ってタイトルがミステリアスでかっこいい!シリアスな作品だけじゃなくて、こういうエンタメ小説も書いてたなんて、作家としての幅の広さを感じるな。

9位『千羽鶴の祈り』

1965年に秋元書房のジュニア向け小説シリーズの一冊として刊行されました。ジュニア向けながら、大人の心にも響く感動的な物語です。

ジュニア向けだけど、大人の心にも響く物語だよ。千羽鶴に込められた祈りが、すごく健気で泣けちゃう…。

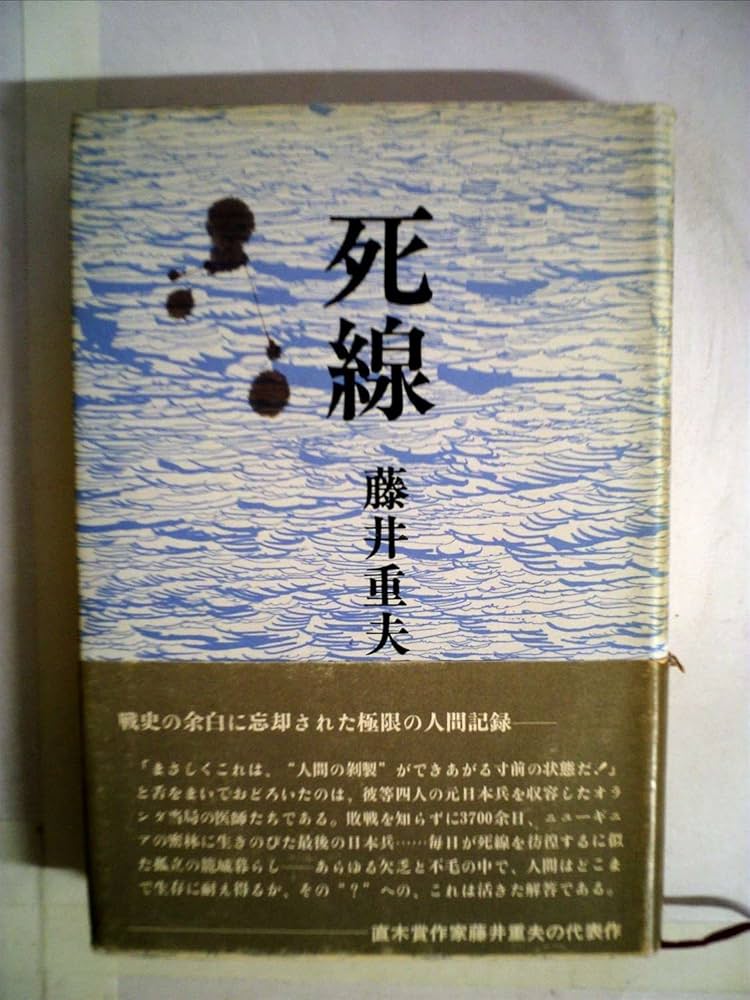

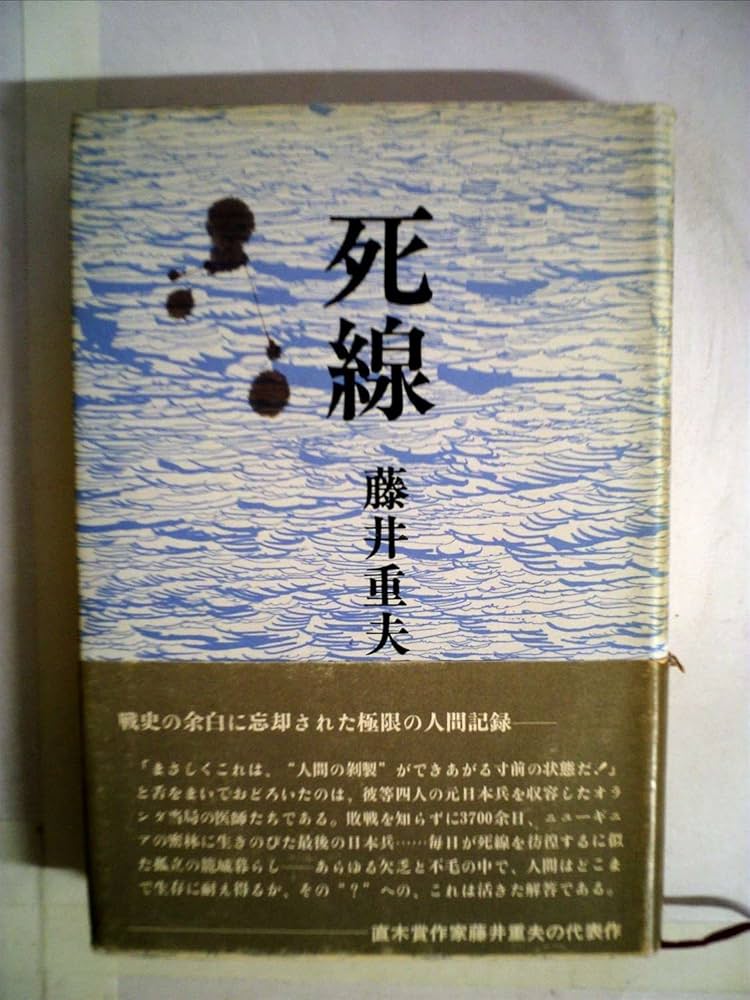

10位『死線』

1971年に番町書房から出版された小説です。タイトルから、生と死が隣り合わせにある極限状態を描いた物語であることが強く示唆されます。作者自身の戦争体験が色濃く反映されており、『悲風ビルマ戦線』のように、戦場という過酷な環境で兵士たちがどのように生き、死んでいったのかを克明に描いています。

戦争の不条理や人間の尊厳といった、藤井重夫が一貫して問い続けてきたテーマに正面から向き合った重厚な一作です。

『死線』という言葉の持つリアリティは、体験者にしか描けない領域だろう。極限状況における人間の心理描写に注目せざるを得ない。

まとめ:藤井重夫の小説を読んでみよう

ここまで、作家・藤井重夫のおすすめ小説を10作品ご紹介しました。直木賞受賞作の『虹』をはじめ、自身の戦争体験を基にした重厚な作品から、ジュニア向けの感動的な物語まで、その作風は多岐にわたります。

どの作品にも共通しているのは、困難な時代を生きる人々への温かい眼差しです。この記事で気になる作品が見つかったら、ぜひ手に取って、藤井重夫が描く人間ドラマの世界に触れてみてください。きっと、あなたの心に残る一冊が見つかるはずです。