あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】三浦哲郎の小説おすすめ人気ランキングTOP20

三浦哲郎の小説入門:その生涯と作品の魅力

三浦哲郎(みうら てつお)は、1931年に青森県八戸市で生まれた小説家です。早稲田大学在学中の1955年に「十五歳の周囲」で新潮同人雑誌賞を受賞して文壇に登場。そして1960年、純愛小説『忍ぶ川』で第44回芥川龍之介賞を受賞し、作家としての地位を確立しました。その後も数々の文学賞に輝き、日本の私小説を代表する作家の一人として知られています。

三浦哲郎の作品の大きな魅力は、自身の壮絶な生い立ちや家族をテーマにした私小説的な要素にあります。兄や姉の失踪や自殺といった過酷な経験が、彼の作品に深い陰影と情感を与えているのです。また、故郷である東北地方を舞台にした作品も多く、その土地ならではの風土や人間模様が豊かに描かれているのも特徴。簡潔で美しい文章で綴られる物語は、シリアスなテーマを扱いながらもどこか温かみを感じさせ、多くの読者の心を掴んでやみません。

【2025年最新】三浦哲郎の小説おすすめ人気ランキングTOP20

ここからは、三浦哲郎のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。不朽の名作から、心温まる短編集まで、三浦文学の奥深い世界を堪能できる作品を厳選しました。

家族の絆や人間の宿命を描いた私小説的な作品群は、時代を超えて私たちの心に響きます。どの作品から読もうか迷っている方は、ぜひこのランキングを参考に、あなたにとって特別な一冊を見つけてみてください。

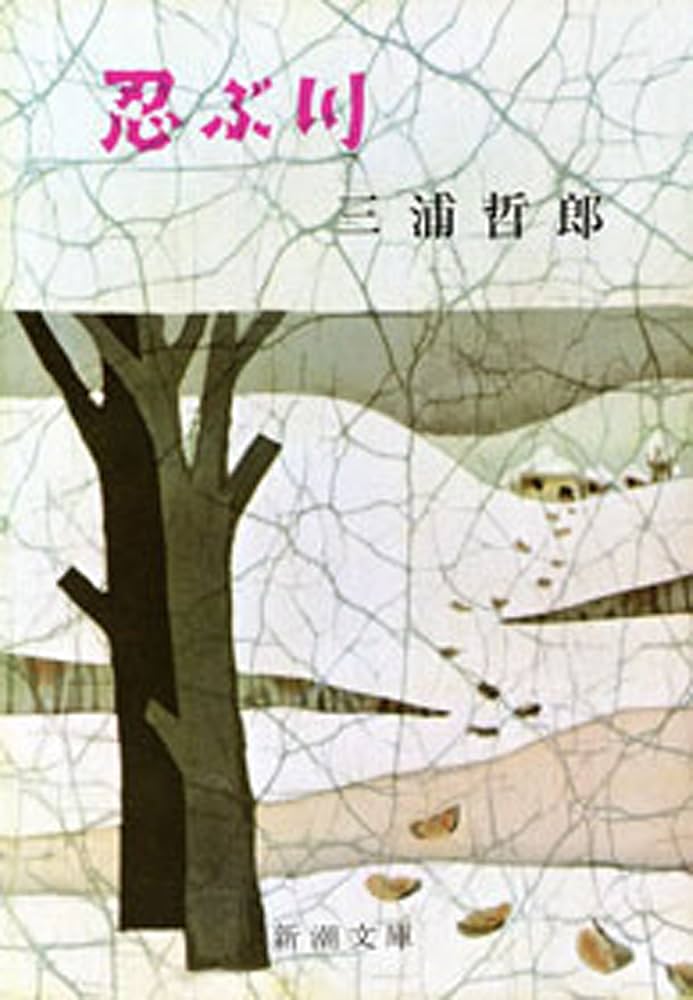

1位『忍ぶ川』

三浦哲郎の代表作であり、第44回芥川賞を受賞した不朽の名作です。兄や姉が次々と不幸な最期を遂げるという「血の宿命」に苦悩する主人公「私」と、料亭で働く女性・志乃との純愛を描いた物語。映画化やドラマ化もされ、三浦哲郎の名を世に知らしめました。

重い宿命を背負いながらも、志乃の献身的な愛によって次第に希望を見出していく主人公の姿が、静かで美しい文章で綴られています。互いの過去を受け入れ、寄り添いながら生きていこうとする二人の姿は、読む人の心に深い感動と余韻を残します。三浦文学の入門書として、まず手に取ってほしい一冊です。

ふくちい

ふくちいわたしもこの作品で三浦文学のファンになったんだ。二人の愛の形が本当に美しくて、静かな感動が心に広がっていくのを感じたよ。

2位『ユタとふしぎな仲間たち』

私小説のイメージが強い三浦哲郎ですが、子どもから大人まで楽しめる心温まるメルヘン作品も手掛けています。『ユタとふしぎな仲間たち』は、父親を亡くし、母の故郷である東北の村で暮らすことになった少年ユタが、座敷わらしと出会い、成長していく物語です。

都会でのいじめや父親を失った悲しみから心を閉ざしていたユタが、個性豊かで愉快な座敷わらしたちとの交流を通して、少しずつ元気を取り戻していきます。厳しい自然の中で生きる人々の姿や、東北地方の伝承が物語に深みを与えています。劇団四季によるミュージカルの原作としても有名で、多くの人々に愛され続けている作品です。

座敷わらしたちがとってもチャーミングなんだ!ユタと一緒に冒険している気分になれて、ワクワクが止まらなかったよ!

3位『白夜を旅する人々』

1985年に大佛次郎賞を受賞した、三浦文学の集大成ともいえる長編小説です。この作品は、不幸な運命をたどった自身の家族への鎮魂歌として書かれました。明治から昭和にかけての激動の時代を背景に、ある一家がたどる過酷な運命を、淡々としつつも愛情深い筆致で描いています。

姉の自殺や兄の失踪など、作者自身の壮絶な体験が色濃く反映されており、そのリアリティは読む者の胸に迫ります。しかし、単なる悲劇の物語ではなく、逆境の中でも懸命に生きようとする人々の強さや家族の絆が描かれており、読後には不思議な温かさが残ります。三浦哲郎の文学の深淵に触れたい方におすすめの一冊です。

家族の歴史を辿る旅は、読んでいて胸が締め付けられるようだった…。でも、その中に確かな愛を感じて、涙が止まらなかったんだ。

4位『盆土産と十七の短篇』

三浦哲郎の真骨頂ともいえる、珠玉の短編小説を集めた一冊です。表題作の「盆土産」は、出稼ぎ先の東京から帰省した父親が、息子に買ってきた土産をめぐる物語。短い物語の中に、親子の情愛や故郷への想いが凝縮されており、多くの読者の心を打ちました。

この短編集には、昭和の日本のどこにでもあったような、素朴で心温まる情景が描かれています。無駄をそぎ落とした簡潔な文章でありながら、登場人物の心情や情景が鮮やかに浮かび上がってくるのは、まさに名人芸。どの作品から読んでも、三浦文学の温かい魅力に触れることができる、入門編としても最適な一冊です。

短いお話なのに、読んだ後にじんわりと心が温かくなるんだ。特に「盆土産」は、お父さんの不器用な愛情がたまらないよ。

5位『拳銃と十五の短篇』

1976年に野間文芸賞を受賞した、多彩な魅力が詰まった短編集です。この作品集には、ユーモラスな話から、人生の哀歓を描いたもの、少し不思議な味わいの物語まで、さまざまなテイストの短編が収録されています。

表題作の「拳銃」をはじめ、どの作品も切れ味の良い文章で綴られており、読者を一気に物語の世界へと引き込みます。三浦哲郎の小説家としての引き出しの多さ、そして物語を構築する巧みさを存分に味わうことができる一冊です。私小説のイメージとはまた違った、新たな三浦哲郎の魅力に出会えるかもしれません。

えっ、三浦哲郎ってこんな話も書くの!?って驚いちゃった。一編一編が全然違う雰囲気で、ページをめくる手が止まらなかったよ。

6位『木馬の騎手』

『木馬の騎手』は、三浦哲郎の初期の作品の一つで、若き日の作者の姿が投影された私小説的な要素の濃い作品です。物語は、文学を志す青年が、故郷や家族との関係、そして自身の将来について悩みながらも、少しずつ自分の道を見出していく姿を描いています。

青春時代特有の焦燥感や孤独、そして未来へのほのかな希望が、瑞々しい筆致で描かれています。三浦文学の原点ともいえる作品であり、後の『忍ぶ川』や『白夜を旅する人々』へと繋がっていくテーマの萌芽を見ることができます。夢を追いかけることの苦しさと素晴らしさを感じさせてくれる、青春小説の名作です。

なんだか昔の自分を思い出しちゃったな。夢に向かってもがいている姿に、すごく共感しちゃったよ。

7位『少年讃歌』

1983年に日本文学大賞を受賞した、三浦哲郎の円熟期を代表する長編小説です。この作品は、作者自身の少年時代をモデルに、戦争という大きな時代のうねりの中で生きる少年たちの姿を鮮やかに描き出しています。

多感な少年たちの友情や淡い恋、そして戦争がもたらす理不尽な現実が、ノスタルジックな情景描写とともに綴られています。戦争という重いテーマを扱いながらも、物語全体を包むのは、少年時代への温かい眼差しです。生きることの輝きと切なさを教えてくれる、感動的な作品です。

戦争の時代に生きた少年たちの日常が、すごくリアルに感じられたんだ。切ないけど、どこかキラキラしていて、忘れられない物語だよ。

8位『みちづれ 短篇集モザイク 1』

1991年に伊藤整文学賞を受賞した、ショートショート集です。「短篇集モザイク」シリーズの第一弾となるこの作品集には、日常に潜むささやかな出来事や人間の機微を、鮮やかな筆致で切り取った短い物語が収められています。

一つ一つの物語は短いながらも、読後に深い余韻と味わいを残します。無駄のない洗練された文章は、まさに短編の名手である三浦哲郎の真骨頂。夫婦や親子、男女の様々な「みちづれ」の形が描かれており、人生の様々な局面を垣間見ることができます。隙間時間に少しずつ読み進めるのにも最適な一冊です。

短いのに、どうしてこんなに心に残るんだろう?まるで美しい絵画をたくさん見ているような、贅沢な読書体験だったよ。

9位『おふくろの夜回り』

三浦哲郎が自身の母親との思い出を綴った、愛情あふれるエッセイ集です。次々と子供を失うという辛い経験をしながらも、気丈に生き抜いた母の姿が、息子の視点から温かく描かれています。

ユーモラスなエピソードから、胸に迫る感動的な話まで、母子の間に流れる深い絆が感じられる話ばかりです。小説作品とはまた違った、三浦哲郎の素顔に触れることができるのも魅力の一つ。家族、特に母親への想いを新たにさせてくれる、心温まる一冊です。読めばきっと、自分の母親に会いたくなるはずです。

お母さんの強さと優しさに、涙なしでは読めなかったよ。三浦先生のお母さんへの愛が、ひしひしと伝わってくるんだ。

10位『百日紅の咲かない夏』

この作品は、ある夏の出来事を軸に、家族の中に潜む微妙な不協和音や、それぞれの孤独を描いた長編小説です。物語は静かに、そして淡々と進んでいきますが、その行間には登場人物たちの複雑な感情が渦巻いています。

一見、平凡に見える家族の日常。しかし、その裏側には、誰にも言えない秘密や満たされない想いが隠されています。三浦哲郎は、そうした人間の心の機微を巧みに掬い取り、繊細な筆致で描き出します。家族とは何か、夫婦とは何かを深く考えさせられる、味わい深い作品です。

静かなお話なのに、なんだか心がざわざわしたよ。家族って、近いようで遠い存在なのかもしれないなあって考えさせられたんだ。

11位『完本 短篇集モザイク』

「短篇集モザイク」シリーズ3冊に未収録作品を加えて再編集した、まさに完全版。三浦哲郎が作家人生の後半に情熱を注いだ、ショートショートの世界を存分に堪能できます。

日常の何気ない風景から、人生の真理を切り取ってみせる手腕は圧巻の一言。喜怒哀楽、様々な感情を呼び覚ます短い物語が、まるでモザイク画のように連なり、大きな感動を生み出します。どのページを開いても、新たな発見と感動が待っている、まさに宝石箱のような一冊です。

これ一冊あれば、いつでも三浦先生のショートショートの世界に浸れるなんて最高!毎日少しずつ読むのが楽しみなんだ。

12位『じねんじょ・おしろい花』

この作品集に収録されている「じねんじょ」と「みのむし」は、いずれも川端康成文学賞を受賞した珠玉の短編です。三浦哲郎が二度にわたって同賞を受賞していることからも、その短編小説における評価の高さがうかがえます。

「じねんじょ」は、山里を舞台に、老夫婦の静かな愛情を描いた心温まる物語。一方の「おしろい花」は、幼い日の淡い思い出をノスタルジックに綴った作品です。どちらの作品も、簡潔な文章の中に深い情感が込められており、読者の心に静かな感動を呼び起こします。短編の名手、三浦哲郎の技が光る名作選です。

どちらのお話も、情景が目に浮かぶようで素敵だったな。特に「じねんじょ」の老夫婦のやり取りには、心がほっこりしたよ。

13位『野』

『野』は、三浦哲郎が自身のルーツである故郷・東北の自然や風土を背景に描いた作品です。物語には、厳しい自然と共に生きる人々の姿や、その土地に根付く独特の文化、伝承などが色濃く反映されています。

都会の生活に慣れた私たちにとっては、どこか懐かしく、そして新鮮に感じられる世界が広がっています。三浦哲郎の丁寧な自然描写は、まるで読者を物語の舞台へと誘うかのよう。故郷を離れて暮らす人にとっては、望郷の念をかき立てられる一冊かもしれません。人間の営みと自然との関わりを、改めて見つめ直すきっかけを与えてくれる作品です。

読んでいると、土の匂いや風の音まで感じられるようだったよ。わたしもこんな自然の中で暮らしてみたいなあって思っちゃった。

14位『わくらば 短篇集モザイク III』

「短篇集モザイク」シリーズの第3弾となるショートショート集です。「わくらば」とは病葉、つまり病気にかかった葉を意味する言葉。そのタイトルの通り、この作品集には人生の終盤に差し掛かった人々の、一抹の寂しさや哀愁が漂います。

しかし、決して暗いだけの物語ではありません。老いや病、死といったテーマを扱いながらも、その中に人間の愛おしさや滑稽さ、そしてささやかな希望を描き出しています。人生の深みを感じさせる、味わい深い短編が揃っています。円熟期を迎えた三浦哲郎だからこそ描ける、滋味あふれる世界がここにあります。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。

15位『ふなうた 短篇集モザイク 2』

「短篇集モザイク」シリーズの第2弾。前作『みちづれ』に続き、日常の断片を鮮やかに切り取ったショートショートが楽しめる一冊です。表題作の「ふなうた」をはじめ、人生の様々な局面における人々の心情が、巧みな筆致で描かれています。

何気ない会話やふとした仕草から、登場人物たちの背景や関係性が浮かび上がってくる構成は見事。短い物語の中に、人生の喜びや悲しみ、そしておかしみが凝縮されています。三浦哲郎の人間観察の鋭さと、それを物語に昇華させる卓越した技術を改めて感じさせてくれる作品集です。

本当にちょっとした日常の一コマなのに、どうしてこんなに面白いんだろう?人間って面白いなあって、改めて思わせてくれる本だよ。

16位『笹舟日記』

『笹舟日記』は、三浦哲郎の自伝的な要素が色濃い作品で、彼の文学の根幹をなす少年時代の体験が綴られています。特に、バスケットボールに熱中した高校時代の思い出が瑞々しく描かれており、「はやぶさの哲」と呼ばれた若き日の作者の姿を垣間見ることができます。

青春のきらめきだけでなく、その裏側にある家族の問題や将来への不安といった影の部分も率直に描かれており、後の私小説作品群へと繋がる原点とも言えるでしょう。作家・三浦哲郎がどのようにして形成されたのかを知る上で、欠かすことのできない重要な一冊です。

青春って感じがして、なんだか胸が熱くなったよ。バスケに打ち込む姿、かっこいいなあって思っちゃった!

17位『海の道』

三浦哲郎の作品には東北を舞台にしたものが多いですが、この『海の道』は海と共に生きる人々を描いた作品です。漁師たちの厳しい仕事や、彼らを取り巻く家族の姿、そして海の雄大さと恐ろしさが、臨場感あふれる筆致で描かれています。

自然の恵みと脅威に翻弄されながらも、たくましく生きる人々の姿は、私たちに生きる力とは何かを問いかけます。三浦哲郎の丁寧な取材と、人間への温かい眼差しが感じられる作品です。故郷・八戸の海を見て育った作者だからこそ描ける、リアリティと情感に満ちた海の物語です。

海の描写がすごくリアルで、潮の香りまでしてきそうだったよ。海と共に生きる人々の力強さに、なんだか勇気をもらえたんだ。

18位『愁月記』

『愁月記』は、人生の秋を迎えた主人公の心情を、繊細な筆致で描いた作品です。過ぎ去った日々への追憶、忍び寄る老いや孤独への不安、そして残された時間への愛おしさ。そうした複雑な感情が、静かな物語の中に溶け込んでいます。

派手な出来事が起こるわけではありませんが、主人公の心の揺れ動きが丁寧に描かれており、読者は自然と物語に引き込まれていきます。特に、日本の美しい季節の移ろいと、登場人物の心象風景を重ね合わせた描写は見事です。人生の哀歓を知る大人にこそ読んでほしい、味わい深い一冊と言えるでしょう。

静かな物語だけど、心に深く染み入るものがあったな。歳を重ねるって、こういうことなのかなって少しだけ分かった気がするよ。

19位『曠野の妻』

この作品は、夫婦という関係の複雑さや不可思議さをテーマにした小説です。長年連れ添った夫婦であっても、完全には分かり合えない部分がある。そんな夫婦の間に存在する、見えない溝や秘密を巧みに描き出しています。

物語はミステリアスな雰囲気を漂わせながら展開し、読者の興味を引きつけます。三浦哲郎の私小説的な作風とは一味違った、物語作家としての一面がうかがえる作品です。夫婦とは、そして男女の愛とは何か。そんな普遍的な問いを、読者に投げかけます。

ちょっとドキドキするようなお話だったよ。夫婦って、一番近い他人なのかもしれないなあって思っちゃった。

20位『恥の譜』

『忍ぶ川』と同時期に発表された初期の短編で、三浦文学の原点ともいえる「血」と「宿命」というテーマが色濃く表れた作品です。主人公は、自身の家系に流れる暗い血に悩み、罪悪感にも似た感情を抱きながら生きています。

この作品には、後の三浦文学で繰り返し描かれることになるモチーフが詰まっています。若き日の作者の苦悩や葛藤が、痛々しいほどに伝わってくる、非常に内省的な物語です。三浦哲郎という作家の出発点を知る上で、『忍ぶ川』とあわせて読んでおきたい重要な一編です。

本作における、逃れられない宿命という主題の描き方からは、作者の文学的探求の原点が見て取れる。

おわりに:三浦哲郎作品で心に残る読書体験を

ここまで、三浦哲郎のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。家族の絆や人間の宿命といった普遍的なテーマを、美しく簡潔な文章で綴る彼の作品は、時代を超えて多くの読者の心を打ち続けています。

私小説の傑作から心温まるメルヘン、切れ味鋭いショートショートまで、その作風は多岐にわたります。この記事を参考に、ぜひ気になる一冊を手に取ってみてください。きっとあなたの心に深く残る、忘れられない読書体験が待っているはずです。