あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】李恢成のおすすめ小説ランキングTOP10

李恢成の小説世界へようこそ:おすすめ作品を読む前に知りたいその魅力

李恢成(り・かいせい)は、在日コリアンの小説家です。 1935年に樺太(現在のサハリン)で生まれ、戦後北海道に移り住みました。 早稲田大学を卒業後、朝鮮総連や朝鮮新報社に勤務しながら創作活動を行い、1969年に『またふたたびの道』で群像新人文学賞を受賞して作家デビューを果たしました。

彼の作品は、在日朝鮮人としてのアイデンティティや、分断された祖国への思いといったテーマを一貫して追求しているのが特徴です。 自身の体験を色濃く反映した私小説的な側面を持ちながらも、民族や国家といった大きな問題を鋭く見つめ、人間の普遍的な苦悩や希望を描き出しています。1972年には『砧をうつ女』で、外国籍の作家として初めて芥川賞を受賞し、大きな注目を集めました。 李恢成の文学は、在日文学というジャンルを確立したと高く評価されています。

李恢成のおすすめ小説人気ランキングTOP10

ここからは、李恢成のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。彼の代表作から、その文学的達成を語る上で欠かせない作品まで、幅広く選びました。

芥川賞受賞作をはじめ、彼の文学の核心に触れることができる作品がそろっています。どの作品から読もうか迷っている方は、ぜひこのランキングを参考に、李恢成の重厚な小説世界への一歩を踏み出してみてください。

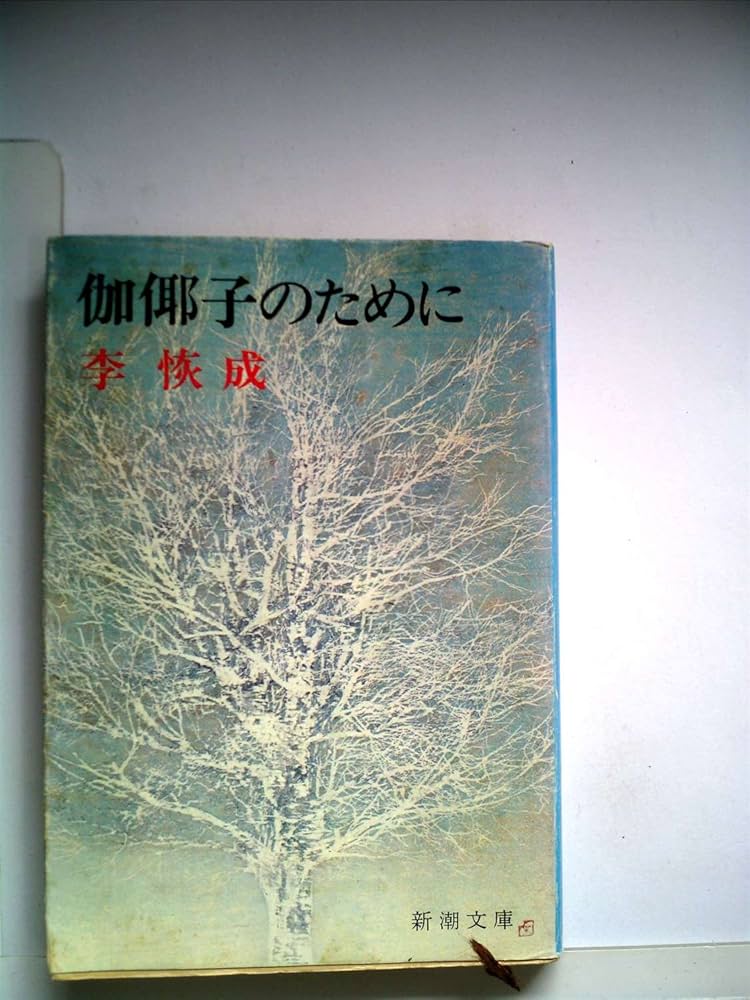

1位『伽倻子のために』

『伽倻子のために』は、1970年に発表された李恢成の代表作の一つです。 在日コリアンの青年と日本人女性の悲恋を描いたこの作品は、多くの読者の心を打ちました。

物語は、主人公である在日コリアンの青年・林相俊が、自身のアイデンティティに悩みながら、伽倻子という日本人女性に恋をする姿を追います。 しかし、二人の間には民族という壁が立ちはだかり、恋は悲劇的な結末を迎えます。 学生運動や演劇といった時代背景も織り交ぜながら、民族的なアイデンティティをめぐる葛藤が鮮烈に描かれています。 この作品は、後に小栗康平監督によって映画化もされました。

ふくちい

ふくちい主人公の苦悩と伽倻子の純粋さが胸に迫るよ。愛だけでは乗り越えられない壁があるなんて、切なすぎる…。

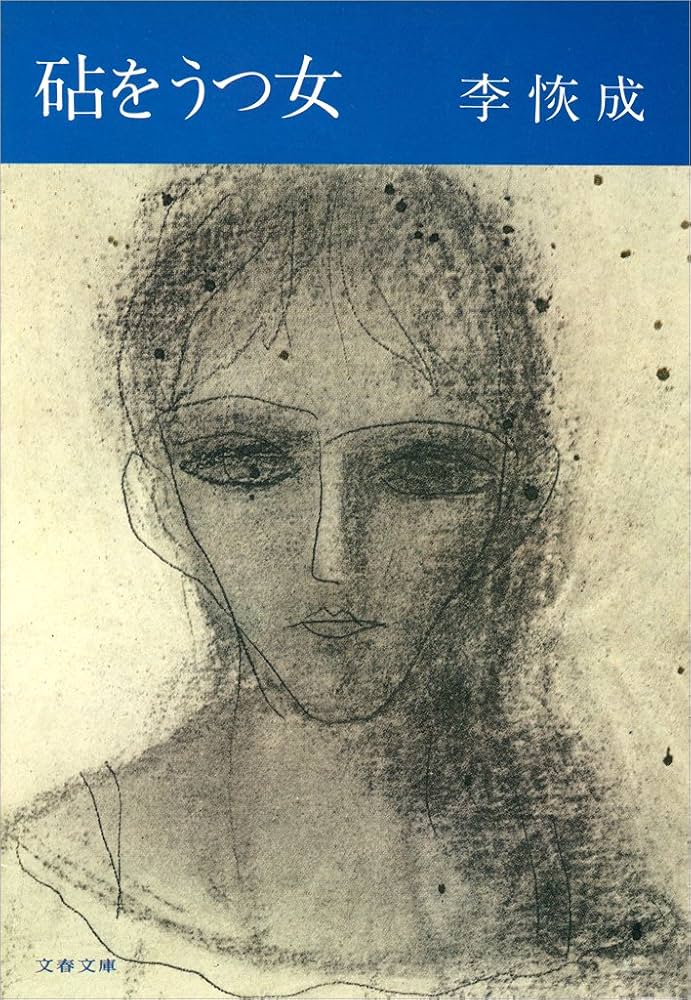

2位『砧をうつ女』

1972年に第66回芥川賞を受賞した『砧をうつ女』は、李恢成の名を文壇に轟かせた記念碑的作品です。 外国籍の作家として初の芥川賞受賞は、当時大きな話題となりました。

この小説は、若くして亡くなった在日朝鮮人の母の生涯を、息子の視点から描いた鎮魂の物語です。 貧しいながらもおおらかに生きた母の姿を、清冽な文体で綴っています。 政治的な背景や時代状況を知らなくても、母への追憶という普遍的なテーマが深く心に響き、多くの読者から共感を呼びました。

お母さんの思い出を辿る物語なんだけど、文章がすごく綺麗で引き込まれるんだ。普遍的なテーマだから誰が読んでも感動すると思うな。

3位『百年の旅人たち』

1994年に野間文芸賞を受賞した『百年の旅人たち』は、李恢成の文学的達成を示す大作です。 この作品は、日本の敗戦直後、樺太(サハリン)から日本へ強制送還される朝鮮人たちの姿を描いています。

物語の舞台は、青森港に降り立った朝鮮人たちを乗せた押送列車の中。 昨日まで日本人として暮らしていた彼らが、突然「不法入国者」として扱われるという混乱した状況下で、それぞれの思いが交錯します。 自身の体験を基に、国家によって翻弄される人々の姿を根源から見つめた、記念碑的な作品と言えるでしょう。

昨日までと全く立場が変わってしまうなんて…。国家に翻弄される個人の無力さを感じて、ちょっと動揺しちゃったよ。

4位『またふたたびの道』

『またふたたびの道』は、1969年に第12回群像新人文学賞を受賞した、李恢成のデビュー作です。 この作品で、彼は鮮烈な作家デビューを飾りました。

祖国分断に苦悩する在日朝鮮人の家族を描いた長編小説で、彼の作家活動の原点ともいえる一作です。 民族的主体性の回復という重いテーマに正面から取り組み、その後の彼の作品に通底するモチーフがすでにこの作品で確立されています。 デビュー作ながら、その力強い筆致とテーマ性の深さで、高く評価されました。

デビュー作でこの重厚さ!ここから李恢成の伝説が始まったんだね。文学の歴史を感じられて、わたしはすごく楽しかったな。

5位『サハリンへの旅』

『サハリンへの旅』は、1983年に発表された作品で、作者自身の体験に基づいたドキュメンタリー的な要素の強い小説です。 1981年、李恢成は34年ぶりに故郷である南サハリンを訪れました。

この作品には、その2週間の「帰郷」の様子が克明に綴られています。 離散した家族や同胞たちとの再会、少年時代の記憶、そして人々を翻弄する政治への怒りなどが、詩情あふれる文体で描かれています。 自身のルーツを辿る旅を通して、アイデンティティを追求し続ける作家の真摯な姿が浮かび上がる一冊です。

自分の生まれた場所を34年ぶりに訪れるってどんな気持ちなんだろう。旅を通して自分を見つめ直すって、素敵なことだよね。

6位『地上生活者』

『地上生活者』は、2005年から刊行が開始された、李恢成の自伝的大河小説です。 サハリンからの引き揚げ体験から始まる主人公の半生が描かれています。

この作品では、これまで彼の作品で繰り返し描かれてきた「引き揚げ」の記憶が、新たな視点で詳細に語り直されています。 自身の記憶と向き合い、それを文学として昇華させていく作家の執念を感じさせる作品です。一人の人間の生を通して、戦後の在日朝鮮人の歴史そのものを描き出そうとする壮大な試みと言えるでしょう。

自分の人生をここまで深く掘り下げて小説にするなんてすごいよね。作家の覚悟みたいなものを感じて、わたしも背筋が伸びる思いだよ。

7位『われら青春の途上にて』

1969年に発表された『われら青春の途上にて』は、李恢成の初期の代表的な中篇小説です。 この作品は第62回芥川賞の候補にもなりました。

困難な状況の中で、民族の誇りを持って生きようとする在日朝鮮人の若者たちの姿が真摯に描かれています。 本当の生き方とは何かを問いながら、青春を生きる群像劇です。 祖国統一と在日朝鮮人の生き方という、李恢成が一貫して追求する切実なテーマが力強く表現された一作です。

青春って悩んだり迷ったりするけど、それがいいんだよね!民族の誇りを持って生きようとする姿が、すごくかっこいいんだ。

8位『見果てぬ夢』

『見果てぬ夢』は、1977年から1979年にかけて発表された、3000枚に及ぶ大作です。 この作品は、韓国のソウルを舞台に、独自の「土着社会主義」の実現を目指す人々の苦闘を描いています。

在日朝鮮人という枠組みを超え、より広い視野で祖国の政治や社会問題に切り込んだ意欲作です。李恢成の代表作の一つとして挙げられており、その壮大な構想と緻密な描写は、彼の作家としての力量を改めて示しました。この作品は第15回谷崎潤一郎賞の候補にもなりました。

3000枚ってすごいボリューム!ソウルを舞台にした壮大な物語で、作者のエネルギーに圧倒されちゃったよ。

9位『流域へ』

『流域へ』は、李恢成の作品の中でも、特に彼の思索の深さが際立つ一冊です。この作品では、歴史や民族といった大きなテーマを扱いながらも、個人の内面へと深く分け入っていきます。

彼の文学の根底に流れる、故郷喪失の感覚や、どこにも属せないという孤独感が、静かながらも力強い筆致で描かれています。読者は、主人公と共に思索の旅をすることで、自らのアイデンティティについても考えさせられることになるでしょう。李恢成文学の深淵に触れたい読者におすすめの作品です。

ちょっと難しいテーマかもしれないけど、じっくり読むと心に響くんだ。自分って何だろうって、考えさせられるきっかけになるかもね。

10位『追放と自由』

1975年に発表された『追放と自由』は、李恢成の思想的な側面が色濃く反映された作品です。 この小説では、政治的な抑圧の中で「追放」されながらも、精神的な「自由」を求め続ける人間の姿が描かれています。

国家や体制といった巨大な力に翻弄されながらも、決して屈することのない人間の尊厳を力強く描き出しています。李恢成の作品に一貫して流れる、権力への抵抗精神と、自由への渇望が結実した一作と言えるでしょう。彼の文学における闘いの軌跡を知る上で、欠かせない作品です。

追放されても自由を求めるって、すごく強い意志を感じるよね。どんな状況でも希望を捨てちゃいけないって、勇気をもらえる作品だよ。

ランキングを参考に、李恢成の小説から普遍的な問いを見つけよう

ここまで、李恢成のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。彼の作品は、在日朝鮮人という特定の立場から描かれていますが、その根底には「人間とは何か」「国家とは何か」「故郷とは何か」といった、私たち誰もが向き合うべき普遍的な問いが横たわっています。

彼の小説を読むことは、歴史の波に翻弄されながらも懸命に生きた人々の声に耳を傾けることであり、同時に自分自身の生き方やアイデンティティを見つめ直すきっかけにもなるでしょう。ぜひこのランキングを参考にして、李恢成の重厚で奥深い文学の世界に触れてみてください。