あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】川端康成のおすすめ小説ランキングTOP20

川端康成の小説おすすめランキングの前に知りたい、文豪の魅力

川端康成は、1968年に日本人として初めてノーベル文学賞を受賞した、日本を代表する文豪です。その作品は、日本の伝統的な美意識と、近代的な感性が融合した独特の文体で知られています。繊細で感受性豊かな表現力は、国内外で高く評価されています。

川端文学の魅力は、その美しい文章だけにとどまりません。彼の作品は、美を通じて人間の内面や存在の真実を深く探求しています。「新感覚派」の作家として注目され、詩的、抒情的な作品から少女小説まで、多彩な作風で読者を魅了し続けました。そのため「奇術師」の異名を持っていたほどです。今回のランキングでは、そんな川端康成の多様な作品世界に触れていきます。

【2025年最新】川端康成のおすすめ小説ランキングTOP20

ここからは、いよいよ川端康成のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。日本人初のノーベル文学賞作家が紡ぎ出す、美しくも時に過激な物語の世界。あなたのお気に入りの一冊を見つける旅に、さっそく出発しましょう。

初期の代表作から晩年の作品まで、さまざまな魅力を持つ小説がランクインしています。それぞれの作品のあらすじや読みどころを分かりやすく解説していくので、小説選びの参考にしてください。

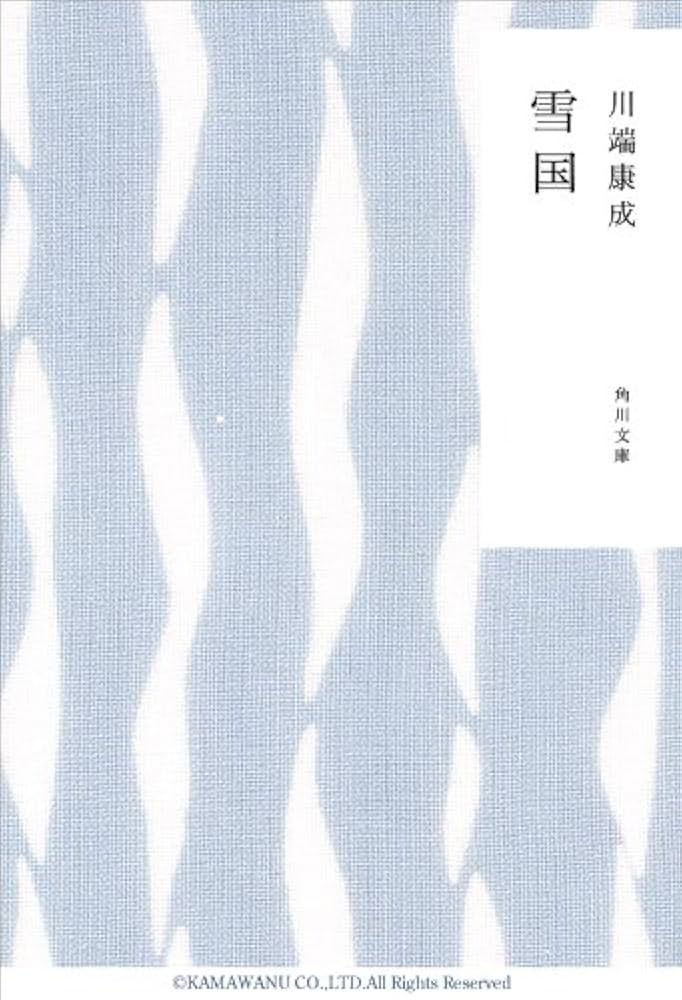

1位『雪国』

川端康成の代表作として最も名高いのが『雪国』です。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という冒頭の一文は、日本人なら誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。この作品は、雪国を訪れた男・島村と、芸者・駒子の虚しくも美しい恋愛模様を描いています。

物語はすべて島村の視点から描かれており、読者は彼の夢幻的な世界観に引き込まれます。直接的な描写を避けながらも、登場人物たちの感情の機微を繊細に描き出すことで、読者の想像力をかき立てるのが特徴です。川端康成のノーベル文学賞受賞理由の一つにもなった、日本文学の金字塔と言えます。

ふくちい

ふくちいあまりにも有名な冒頭だけど、この一文から広がる世界の美しさは格別だね。駒子の純粋さと儚さに、胸が締め付けられるんだ。

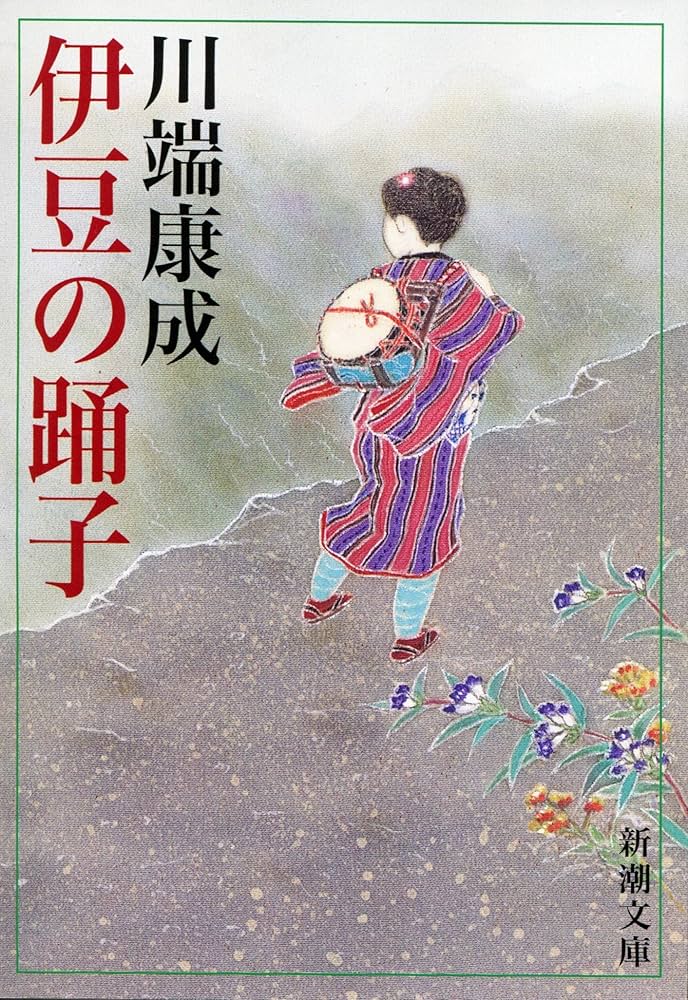

2位『伊豆の踊子』

『伊豆の踊子』は、川端康成の初期の代表作であり、自伝的な要素も含まれた作品です。物語は、孤独を抱えた一人の学生が伊豆を旅する中で、旅芸人の一行と出会い、踊子の少女に淡い恋心を抱くという青春小説です。

主人公の青年の心情の揺らぎが、瑞々しく美しい文章で表現されているのが大きな魅力です。旅の中での出会いと別れを通して、孤独だった青年が心を解き放っていく過程が繊細に描かれています。川端文学の入門編としても、多くの人に愛され続けている名作です。

学生さんと踊子さんの淡い恋、すごく切なくてキュンとする!青春のきらめきとほろ苦さが詰まった、わたしの好きな作品だよ。

3位『古都』

『古都』は、その名の通り、美しい京都の四季を背景に物語が展開されます。この作品は、生き別れになった双子の姉妹、千重子と苗子の数奇な運命を描いた物語です。

呉服問屋の一人娘として育った千重子と、北山杉の村で働く苗子。偶然の再会を果たした二人の喜びと、それぞれが背負う運命の哀しみが、京都の伝統的な祭りや自然の風景と共に繊細に描き出されています。『雪国』や『山の音』と並び、ノーベル文学賞の受賞理由にも挙げられた作品の一つです。

京都の美しい風景が目に浮かぶような文章が本当に素敵。運命に翻弄される双子の姉妹の姿に、思わず涙しちゃったよ。

4位『眠れる美女』

『眠れる美女』は、川端文学の中でも特に異彩を放つ作品です。物語の舞台は、決して目を覚ますことのない裸の美女と一夜を共にできる、老人専門の秘密の館。主人公の江口老人は、そこに通う中で自らの過去や老い、そして生と死に向き合っていきます。

老人の性と孤独という、人間の根源的なテーマに踏み込んだ本作は、その退廃的な雰囲気と高い芸術性から海外でも高く評価され、映画化もされています。川端康成のエロティシズムと魔界的な世界観が凝縮された、衝撃的な一作です。

本作における老いと性という主題は、人間の根源的孤独を浮き彫りにする。その禁忌に触れる筆致からは、作者の文学的探求心の深さを感じざるを得ない。

5位『山の音』

『山の音』は、鎌倉を舞台に、ある一家の日常と崩壊、そして再生への微かな希望を描いた長編小説です。主人公は、老いを感じ始めた62歳の尾形信吾。彼は、息子の嫁である菊子に淡い思慕を抱きながら、家庭内に渦巻く複雑な人間関係に心を悩ませます。

信吾が聞く「山の音」は、死の予兆ともとれる不気味な響きとして描かれます。登場人物たちの繊細な心理描写を通して、家族とは何か、生きるとは何かを問いかける本作は、川端康成のノーベル文学賞受賞理由の一つともなりました。人間の内面を深くえぐり出した名作です。

家族って近くて温かいけど、時には息苦しくもなるよね…。登場人物たちの心の揺れがリアルで、読んでいてドキドキしちゃった。

6位『千羽鶴』

『千羽鶴』は、茶道の世界を舞台に、美しくも入り組んだ四角関係を描いた作品です。主人公の菊治は、亡き父のかつての愛人であった太田夫人と、その娘である文子、そして父のもう一人の愛人であった筑子、さらに筑子の弟子である雪子という4人の女性との間で揺れ動きます。

志野焼や唐津焼といった美しい茶器が、登場人物たちの複雑な心情を映し出す鏡のように効果的に使われています。人間の愛憎や業(ごう)を、日本の伝統美である茶道の世界と見事に融合させた、川端文学ならではの官能的な魅力に満ちた物語です。

美しい茶器とは裏腹に、人間関係がドロドロなのがすごい…。愛と憎しみが渦巻く展開に、ページをめくる手が止まらなかったよ!

7位『掌の小説』

『掌(たなごころ)の小説』は、川端康成が生涯にわたって書き続けた、非常に短い小説群をまとめた作品集です。その数は122編にも及び、短いものなら原稿用紙1枚にも満たない、まさに「掌に乗る」ほどの物語が集められています。

一つ一つの物語は短くとも、そこには川端文学のエッセンスが凝縮されています。自伝的な要素を含む話から、幻想的な話、男女の機微を描いた話まで、そのテーマは多岐にわたります。どこから読んでも楽しめ、川端康成の多彩な世界観に触れることができるため、初心者の方にもおすすめの一冊です。

短いお話がたくさん詰まってて、まるで宝石箱みたいだね。ちょっとした時間に読めるのに、心に残る物語ばかりなのがすごいんだ。

8位『みずうみ』

『みずうみ』は、川端文学の中でも特に「魔界」と評される世界観が色濃く反映された作品の一つです。主人公の銀平は、醜い容姿を持ちながらも、美しい女性のあとをつけて歩くという倒錯した行動を繰り返します。

物語は、銀平の現在のストーキング行為と、過去の記憶が交錯しながら進んでいきます。彼の歪んだ美意識と深い孤独が、幻想的かつ官能的な筆致で描かれています。人間の内面に潜む闇や異常心理に迫った、読む者の心を揺さぶる衝撃作です。

本作で描かれる主人公の倒錯した行動は、美と醜、正常と異常の境界を問い直す。その内面の描写からは、人間存在の深淵を覗き見る作者の冷徹な視線を感じざるを得ない。

9位『乙女の港』

『乙女の港』は、川端康成が「中里恒子」という女性作家と共作した、少女小説の傑作です。横浜のミッションスクールを舞台に、女学生たちの瑞々しい友情や憧れ、そして「S(エス)」と呼ばれる同性同士の特別な関係が描かれています。

主人公の洋子と三千子を中心に、少女たちの繊細な心の交流が、詩情豊かな文章で綴られます。当時の女学生たちの間で熱狂的に支持された本作は、現代の読者にとっても、その純粋で美しい世界観が新鮮に映るでしょう。川端康成のまた違った一面に触れられる貴重な一冊です。

女学生たちのキラキラした世界がまぶしい!友情とも恋とも違う、特別な絆っていうのがすごく素敵だね。

10位『名人』

『名人』は、囲碁界の歴史に残る本因坊秀哉名人の引退碁を題材とした、記録文学的な趣の濃い小説です。川端康成自身が観戦記者として立ち会ったこの一局を、単なる勝負の記録としてではなく、芸の道に生きる人間の崇高さと、時代の移り変わりを背景にした物語として描き出しています。

半年にも及んだ対局の緊張感、老名人が見せる芸への執念、そして新時代の打ち手との間に生まれる葛藤。勝負の世界の厳しさと、そこに宿る美しさが、静謐(せいひつ)ながらも力強い筆致で描かれています。囲碁を知らない読者でも、その気高い精神性に引き込まれることでしょう。

一つのことに全てを捧げるって、すごく尊いことだよね。勝負の厳しさの中に、人間の生き様が描かれていて感動したんだ。

11位『舞姫』

『舞姫』は、バレエの世界を舞台に、母と娘、そして彼女たちを取り巻く人々の愛憎を描いた作品です。元バレリーナの母・品子は、自分の果たせなかった夢を娘の波子に託し、異常なまでの執着を見せます。

母の歪んだ愛情、才能ある娘の葛藤、そして彼女たちをめぐる男女の恋愛模様が、複雑に絡み合いながら物語は展開します。芸術と人生、愛と嫉妬といったテーマが、バレエという華やかな世界の裏側で繰り広げられる人間ドラマを通して描かれています。家族の崩壊と悲劇を描いた、川端文学の中でも特にドラマチックな一作です。

お母さんの愛情が重すぎて、読んでいて苦しくなっちゃった…。芸術のために何かを犠牲にするって、すごく悲しい物語だね。

12位『美しさと哀しみと』

『美しさと哀しみと』は、京都や鎌倉の美しい風景を背景に、男女の愛憎劇が繰り広げられる長編小説です。物語は、かつて妻子ある小説家・大木と恋愛関係にあった音子が、20年ぶりに彼と再会するところから始まります。

音子の弟子である若い女性・けい子は、師を捨てた大木への復讐心を燃やし、彼の息子に近づいていきます。美しくも恐ろしいけい子の情念が、登場人物たちの運命を狂わせていく様は圧巻です。人間の愛と憎しみの深淵を、美しい情景描写と対比させながら描いた傑作です。

美しい風景と、人間のドロドロした感情のギャップがすごい!けい子さんの復讐心が怖すぎて、最後までハラハラしっぱなしだったよ。

13位『浅草紅団』

『浅草紅団(あさくさくれないだん)』は、昭和初期のモダンで活気あふれる浅草を舞台にした、川端康成の初期の代表作の一つです。この作品は、浅草を縄張りとする不良少年少女グループ「浅草紅団」の生態を、斬新な手法で描いています。

当時の最先端の文化であったレビューや活動写真、カフェなどが登場し、街の喧騒や猥雑さが生き生きと描き出されています。物語は、断片的なエピソードを繋ぎ合わせる「モダニズム」の手法で構成されており、読者はまるで万華鏡で浅草の街を覗いているかのような感覚に陥ります。川端康成の実験的な作風が光る一作です。

昔の浅草ってこんな感じだったんだ!不良たちの生き様がカッコよくて、ちょっと危ない雰囲気がたまらないね。

14位『女であること』

『女であること』は、新聞に連載されたこともあり、川端作品の中では比較的読みやすい通俗小説として知られています。物語の中心となるのは、対照的な二人の女性、市子と妙子です。

貞淑な妻である市子と、奔放に生きる妙子。彼女たちの恋愛や結婚、そして人生の選択を通して、「女の幸せとは何か」という普遍的なテーマを問いかけます。戦後の新しい時代を生きる女性たちの姿を、細やかな心理描写で描き出した作品です。物語として楽しみながら、女性の生き方について考えさせられる一冊でしょう。

タイプの違う二人の女性、どっちの気持ちもわかる気がするな。本当の幸せってなんだろうって、自分に置き換えて考えちゃった。

15位『少年』

『少年』は、川端康成が自身の旧制中学校時代を回想して描いた、自伝的な要素の濃い作品です。主人公である「私」が、寄宿舎で同室だった後輩の清野少年へ抱いた、プラトニックな愛情が中心に描かれています。

少年期特有の繊細な感受性や、同性への強い思慕の念が、透明感あふれる美しい文章で綴られています。大人になる前の、儚くも純粋な時間を切り取ったような本作は、川端康成の人間的な側面や創作の原点に触れることができる貴重な作品です。

少年時代の特別な感情って、すごく繊細で壊れやすいんだね…。美しくて、でもどこか切ない気持ちになる物語だったよ。

16位『たんぽぽ』

『たんぽぽ』は、川端康成が亡くなる直前まで執筆していた、未完の長編小説です。物語は、「身体離脱」という奇妙な症状を持つ少女・犬子と、その恋人である久野を中心に展開します。

母親の体が見えなくなってしまう犬子の症状を軸に、生と死、愛と性、近親相姦といった、川端文学の根幹をなすテーマが複雑に絡み合います。物語は謎に満ちたまま中断されており、完成形を読むことはできません。しかし、その未完であるがゆえに、読者は物語の結末を様々に想像し、川端康成の最後の思索の跡をたどるという、特別な読書体験をすることができます。

未完だからこそ、この先どうなるんだろうって想像が膨らむね。川端康成が最後に何を書こうとしていたのか、すごく気になるよ。

17位『抒情歌』

『抒情歌』は、川端康成の初期の作品で、幻想的な雰囲気が魅力の短編小説です。主人公の「私」は、療養先で出会った美しい少女・綾子に惹かれますが、彼女は幻の存在でした。

現実と幻想が入り混じる中で、愛する人の面影を追い求める主人公の姿が、詩情豊かに描かれています。愛と死、そして記憶というテーマが、美しくもはかない物語の中に溶け込んでいます。川端康成の「新感覚派」としての瑞々しい感性が光る、珠玉の一編です。

幻の女の子を好きになるなんて、すごくロマンチックだね。切ないけど、美しい夢を見ているような気持ちになれる作品だよ。

18位『日も月も』

『日も月も』は、新聞に連載された家庭小説で、没落していく旧家の人間模様を描いた作品です。物語は、老いた当主の後妻として若い百子が嫁いでくるところから始まり、家族の間に波紋が広がっていきます。

先妻の子供たちとの確執や、複雑な恋愛関係が絡み合い、家族という共同体のもろさや、人間のエゴイズムが浮き彫りにされていきます。通俗小説でありながらも、登場人物の心理描写には川端康成ならではの鋭さがあり、読み応えのある作品となっています。

家族って、血が繋がっていても難しい関係になることがあるんだね…。登場人物たちの感情がぶつかり合う様子に、ハラハラしちゃったよ。

19位『愛する人達』

『愛する人達』は、様々な愛の形を描いた作品を集めた短編集です。この作品集には、純粋な恋愛から、不倫、そして倒錯した愛まで、多様な男女関係が収められています。

表題作の「愛する人達」をはじめ、それぞれの短編で描かれる愛の姿は、一筋縄ではいかないものばかりです。人間の心の奥底に潜む情念や孤独を、川端康成ならではの美しい文章で描き出しています。愛とは何か、人を愛するとはどういうことかを、深く考えさせられる一冊です。

愛には本当に色々な形があるんだなって思ったよ。ハッピーなだけじゃないからこそ、人間のリアルな感情が伝わってくるんだね。

20位『反橋・しぐれ・たまゆら』

『反橋・しぐれ・たまゆら』は、川端康成の晩年に書かれた3つの短編を収めた作品集です。これらの作品には、老いや死生観といった、晩年の川端が深く見つめていたテーマが共通して流れています。

「反橋」では老いた母への思いが、「しぐれ」では亡き人への追憶が、そして「たまゆら」では死を前にした男女の姿が、それぞれ静謐な筆致で描かれています。人生の終着点を意識した作家の、円熟した境地が感じられる作品群です。川端文学の奥深さに触れたい読者におすすめします。

晩年の作品だからか、すごく静かで落ち着いた雰囲気だね。人生の終わりを考えることで、今を生きることの大切さがわかる気がするよ。

おすすめランキングを参考に、川端康成の小説世界を旅しよう

ここまで、川端康成のおすすめ小説をランキング形式で20作品ご紹介してきました。気になる作品は見つかりましたか?川端文学は、美しい日本語の響きと、人間の心の深淵を描き出す鋭い洞察力が魅力です。

青春の淡い恋を描いた『伊豆の踊子』から、人間の業を描いた『眠れる美女』まで、その作風は非常に多彩です。ぜひこのランキングを参考に、あなたにとっての特別な一冊を見つけて、日本が世界に誇る文豪の世界を旅してみてください。