あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】芥川賞の歴代おすすめランキングTOP30

歴代の芥川賞受賞作から本当におすすめできる名作をランキングでご紹介

芥川賞は、1935年に芥川龍之介の名を記念して創設された文学賞です。無名または新進作家による純文学の短編・中編作品を対象とし、文壇への登竜門とされています。これまで数多くの名作が生まれてきましたが、その中から「本当に読んでよかった」と思える作品を選ぶのは難しいものです。

そこで今回は、「小説ヨミタイ」編集部が歴代の受賞作を徹底的に読み込み、読みやすさやテーマの深さ、そして現代に通じる普遍的な面白さなどを基準に、本当におすすめできる作品を厳選しました。このランキングを参考に、あなたにとって特別な一冊を見つけてみてください。

【小説ヨミタイ編集長が厳選】芥川賞の歴代おすすめ作品ランキングTOP30

ここからは、いよいよ芥川賞の歴代おすすめ作品ランキングTOP30を発表します。誰もが知る話題作から、時代を超えて読み継がれる不朽の名作まで、多彩なラインナップとなりました。

純文学と聞くと少し構えてしまうかもしれませんが、どの作品も人間の本質に迫る鋭い視点や、心を揺さぶる物語が描かれています。きっとあなたの知的好奇心を満たし、新たな読書の扉を開いてくれるはずです。それでは、ランキングを見ていきましょう。

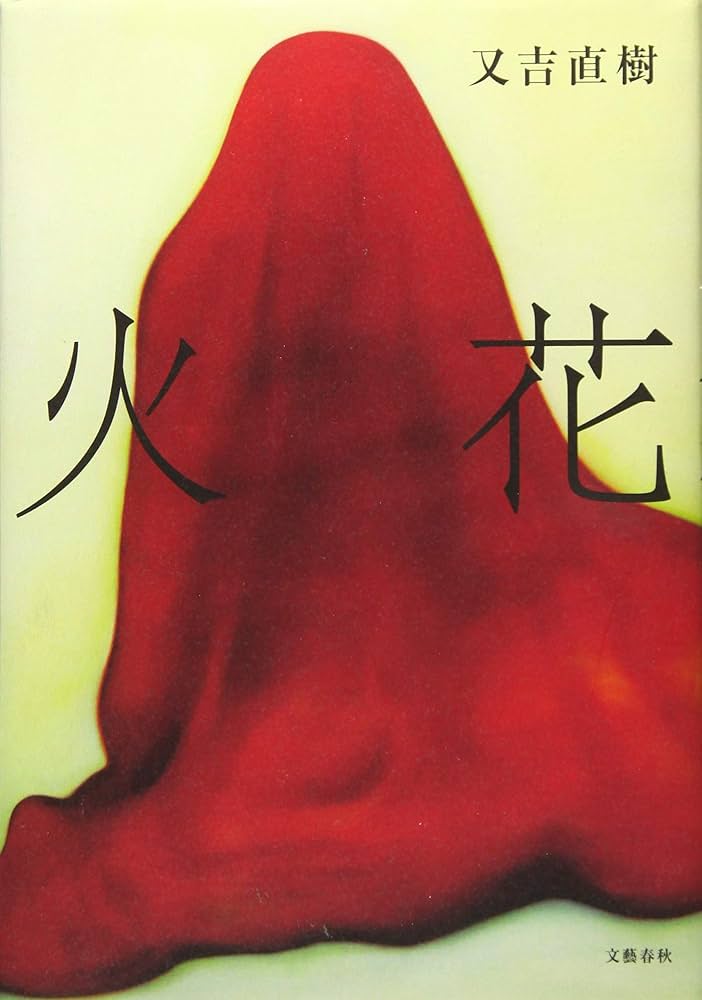

1位『火花』又吉直樹

お笑い芸人である又吉直樹さんが執筆し、大きな話題を呼んだ第153回芥川賞受賞作です。物語は、売れない若手芸人の徳永が、天才肌の先輩芸人・神谷と出会うところから始まります。徳永は神谷の奇想天外な笑いの哲学に心酔し、弟子入りを志願。神谷の伝記を書くことを条件に、二人の濃密な交流がスタートします。

夢を追いかける人間の輝きと、才能だけではどうにもならない現実の残酷さが、胸に迫る作品です。笑いの世界の裏側にある葛藤や苦悩、そして師弟や友人とも違う二人の特別な関係性が、リアルな筆致で描かれています。芸人である作者の実体験も反映されていると言われ、そのリアリティが多くの読者の心を掴みました。

ふくちい

ふくちい夢を追うことのきらめきと切なさが詰まっていて、胸が熱くなったよ。芸人さんの世界って奥深いんだね。

2位『コンビニ人間』村田沙耶香

第155回芥川賞受賞作で、36歳未婚、大学卒業後も就職せずに18年間コンビニでアルバイトを続ける古倉恵子が主人公です。彼女にとって、マニュアル通りに動くコンビニの世界は、自分を「世界の部品」にしてくれる唯一安心できる場所。しかし、周囲からは「普通」ではないと奇異の目で見られてしまいます。

世間の常識や「普通」という価値観に馴染めない主人公の姿を通して、現代社会の生きづらさや個人のあり方を問いかける衝撃作です。「普通とは何か?」という根源的な問いを、軽やかな筆致で描き出し、国内外で高い評価を得ました。

「普通」って一体なんだろうって、深く考えさせられちゃった。わたしはちゃんと「わたし」を生きられてるかな?

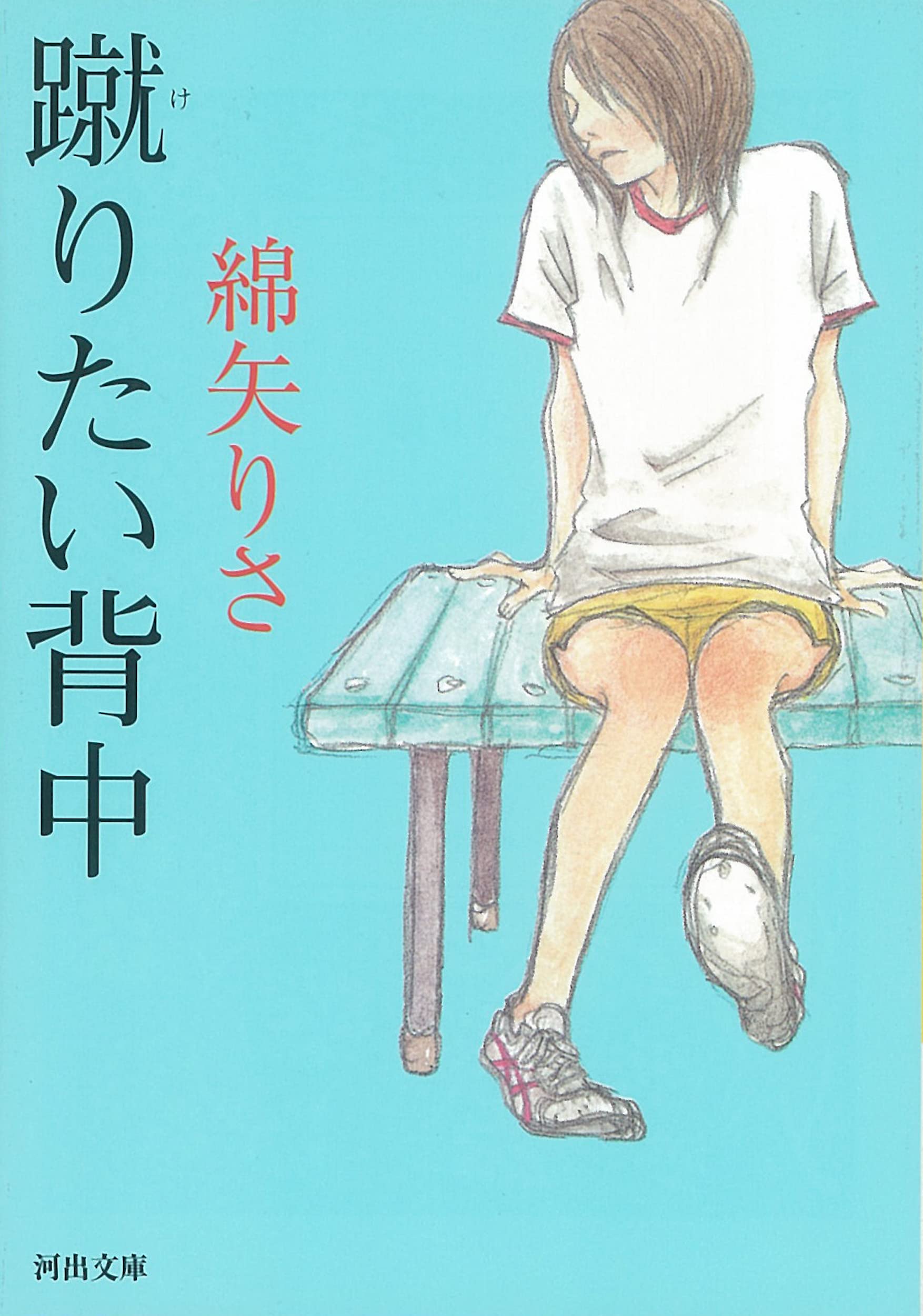

3位『蹴りたい背中』綿矢りさ

当時19歳だった綿矢りささんが受賞し、史上最年少(当時)での受賞が大きな話題となった作品です。物語の主人公は、高校生のハツ。クラスに馴染めず、孤独な日々を送る彼女は、同じく孤立しているクラスメイトのにながわに奇妙な仲間意識を抱きます。

思春期特有の自意識や孤独感、そして他者との距離感を繊細な感性で描き出しています。誰かを求める気持ちと、それを素直に表現できないもどかしさが、読者の心を締め付けます。寂しさを抱える二人の交流が、やがて思いがけない形で表現されるラストは必見です。

思春期のヒリヒリした感じがすごくリアルだったな。誰かと繋がりたいけど、うまくいかないもどかしさが懐かしいよ。

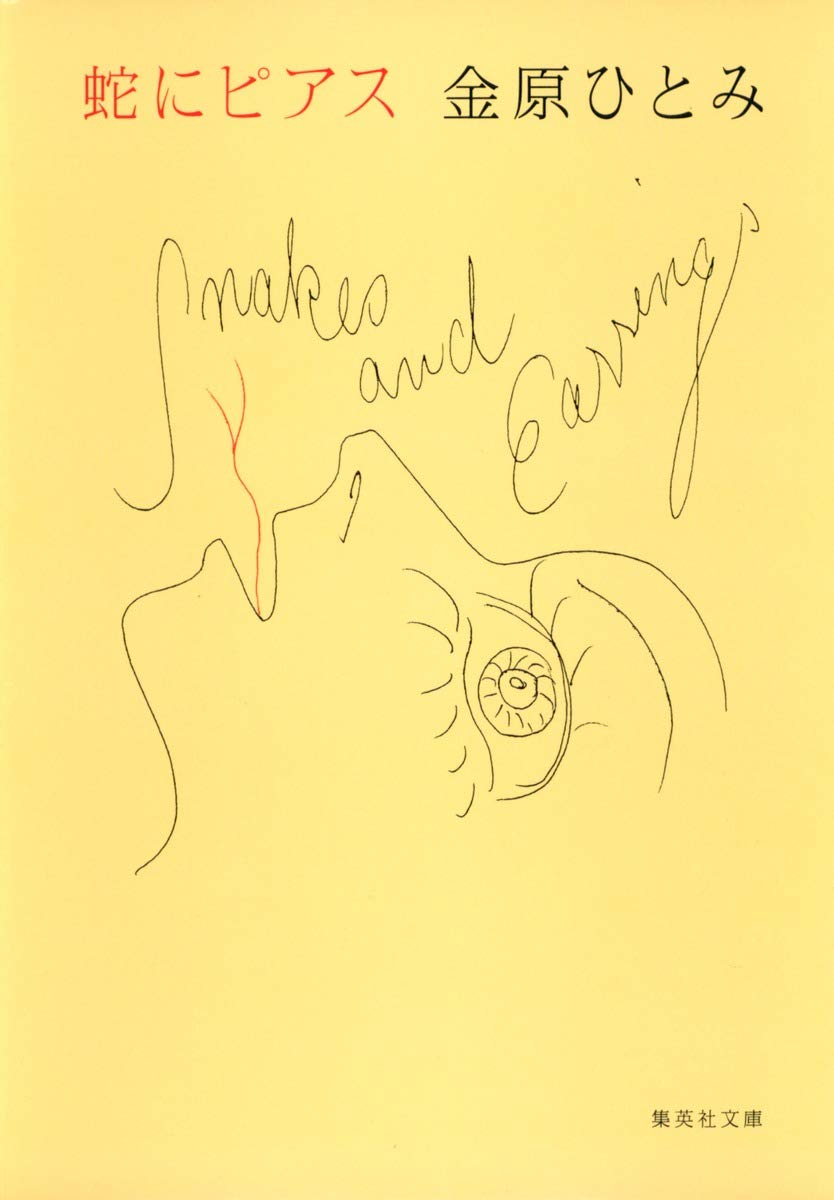

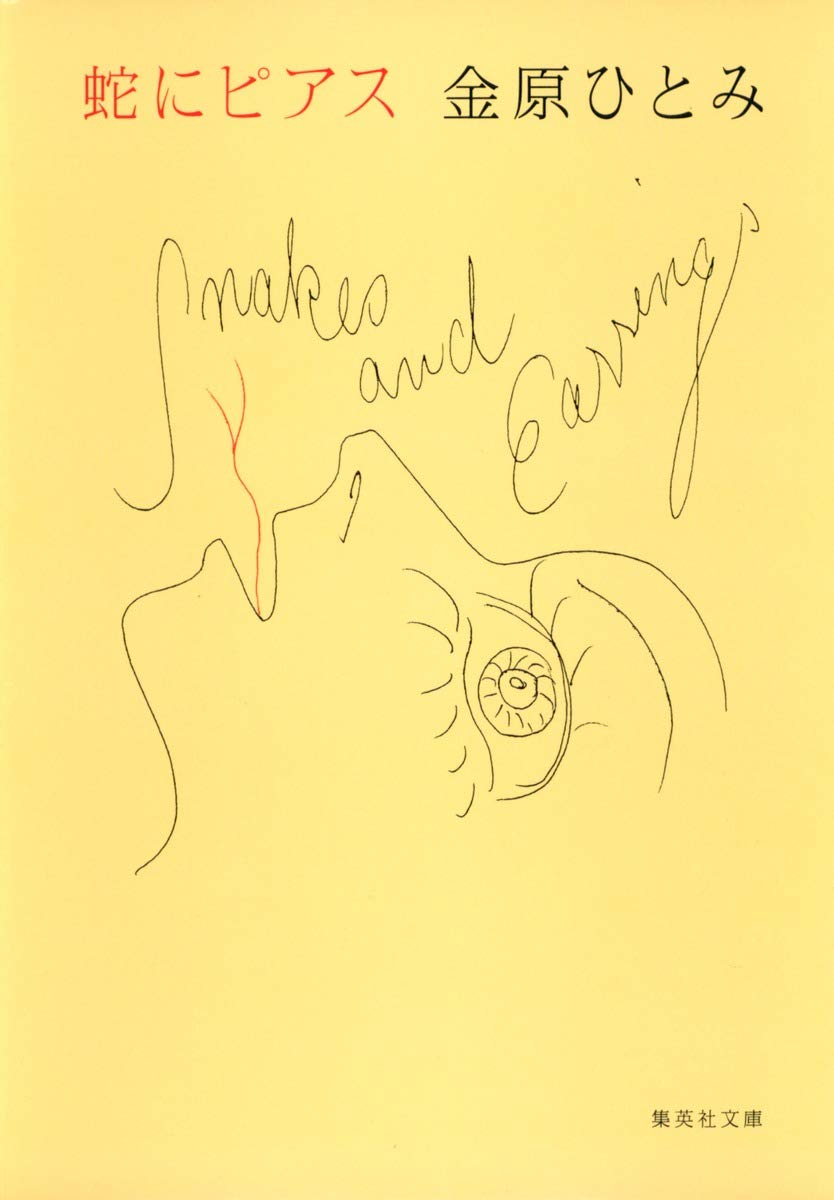

4位『蛇にピアス』金原ひとみ

綿矢りささんと共に、当時最年少での芥川賞受賞を果たした金原ひとみさんのデビュー作です。主人公のルイは、蛇のような舌を持つ男・アマと出会い、身体改造の世界に足を踏み入れます。痛みと快感を伴うピアスやタトゥーに自身の存在意義を見出していく姿が、鮮烈に描かれています。

現代社会の若者が抱える虚無感や、生きている実感への渇望を、衝撃的な題材で描き出した作品です。刹那的な人間関係の中で、自らの身体を傷つけることでしか生を実感できない主人公の姿は、痛々しくも切実。その独特の世界観と、クールで乾いた文体が大きな注目を集めました。

痛みを通してしか生きている実感を得られないなんて…。現代の若者の心の闇を覗いた気がするよ。

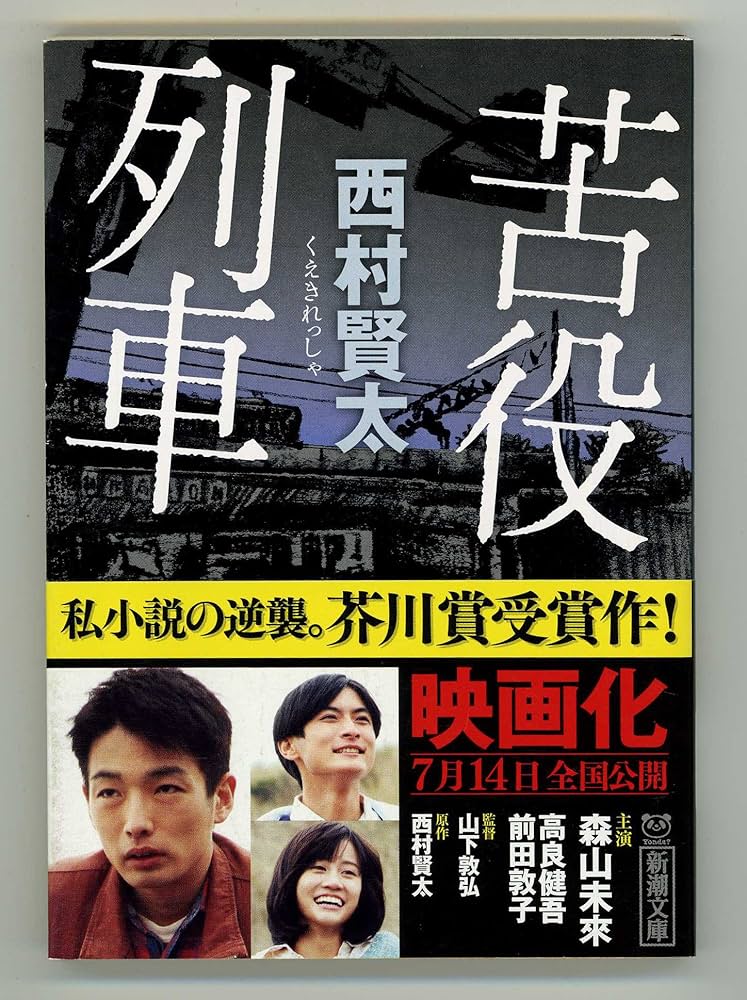

5位『苦役列車』西村賢太

作者自身の私生活を色濃く反映した「私小説」であり、その赤裸々な内容で話題を呼んだ芥川賞受賞作です。19歳の北町貫多は、日雇い労働で得たわずかな金も酒と風俗に使い果たし、自堕落な日々を送っています。友人もおらず、他人を妬み、罵倒することでしか自尊心を保てない彼の孤独な日常が描かれます。

社会の底辺で生きる人間のどうしようもないダメさや孤独、そして内に秘めた承認欲求を生々しく描き出しています。主人公のダメ人間っぷりには呆れつつも、どこか憎みきれない人間臭さが魅力。純文学の伝統である私小説の系譜に連なる、強烈なインパクトを残す一作です。

主人公のダメっぷりには呆れるけど、なぜか目が離せないんだよね。人間のどうしようもなさが愛おしく思えてくるから不思議だよ。

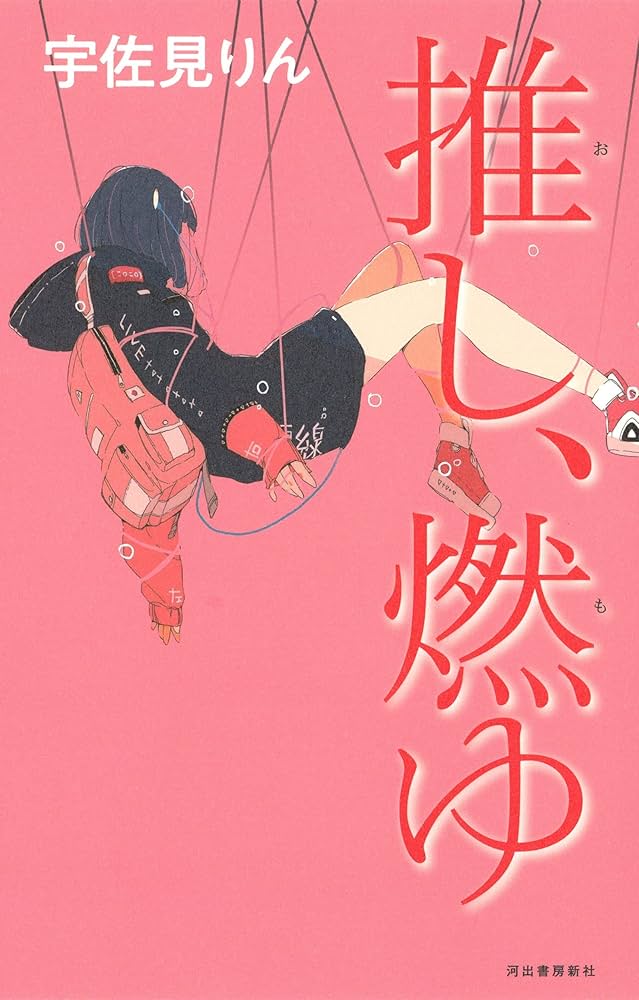

6位『推し、燃ゆ』宇佐見りん

「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。」という衝撃的な一文から始まる、現代的なテーマを扱った第164回芥川賞受賞作です。主人公のあかりは、学校や家族との関係がうまくいかず、生きることの困難さを抱える高校生。彼女の生きる支えは、アイドルグループのメンバーである「推し」を応援することでした。しかし、その推しがファンを殴って炎上したことから、彼女の日常も揺らぎ始めます。

誰かを熱狂的に応援する「推し活」を題材に、それが生きる支えであると同時に、いかに脆いものであるかを描き出しています。SNS時代の新たな信仰のかたちと、それが失われた時の喪失感を鋭く捉え、多くの共感を呼びました。

推しは背骨…その言葉が胸に突き刺さったよ。誰かを応援することで自分を保っている人には、たまらない物語だね。

7位『限りなく透明に近いブルー』村上龍

村上龍さんの鮮烈なデビュー作であり、群像新人文学賞と芥川賞をダブル受賞した作品です。物語の舞台は、米軍基地のある街・福生。主人公のリュウとその仲間たちは、ドラッグやセックス、暴力に明け暮れる退廃的な日々を送っています。

社会から疎外された若者たちの虚無感と、その奥底にある渇望を、過激な描写で描き出した衝撃作です。物語全体を覆う倦怠感と、時折見せる幻覚のような美しいイメージの対比が印象的。発表から長い年月が経った今もなお、多くの読者に影響を与え続ける文学的金字塔です。

退廃的な日々の描写が生々しくて、読んでいて息が詰まりそうだった。でも、ラストの透明なブルーに救われた気がするよ。

8位『スクラップ・アンド・ビルド』羽田圭介

又吉直樹さんの『火花』と同時に芥川賞を受賞し、注目を集めた作品です。主人公の健斗は、就職活動をしながらも、無気力な日々を送る28歳。彼は「早く死にたい」が口癖の祖父を介護していますが、その言葉とは裏腹に祖父はなかなか死にません。健斗は祖父の願いを叶えるため、ある計画を思いつきます。

「介護」と「尊厳死」という重いテーマを、ブラックユーモアを交えて軽快に描いています。現代の若者が抱える閉塞感や、高齢化社会の現実を鋭く切り取りながらも、どこかコミカルな読後感が新しい。家族のあり方や生と死について、改めて考えさせられる一冊です。

介護っていう重いテーマなのに、ブラックユーモアたっぷりで笑っちゃった。主人公の行く末には、色々と考えさせられるんだよね。

9位『乳と卵』川上未映子

川上未映子さんの芥川賞受賞作で、女性の身体性や性に対する葛藤をテーマにした作品です。物語は、豊胸手術を受けるために大阪から上京してきた姉の巻子と、思春期で口をきかなくなったその娘・緑子、そして主人公である巻子の妹の3日間を描いています。

女性が自らの身体とどう向き合い、生きていくのかという普遍的な問いを、独特の文体で鋭く描き出しています。豊胸への憧れ、月経への嫌悪、そして性への無関心など、三者三様の身体に対する意識が交錯し、読者に強烈な問いを投げかけます。

女性の身体のことが、こんなに赤裸々に書かれているなんて…。同じ女性として、共感したり、ドキッとしたり、色々考えさせられたよ。

10位『おいしいごはんが食べられますように』高瀬隼子

職場の人間関係に潜む、見えない感情の機微を巧みに描き出した芥川賞受賞作です。物語の主な登場人物は、料理が苦手で「ちゃんとした」食事ができない二谷、仕事ができてがんばり屋の押尾、そして皆が守りたくなる存在で料理上手な芦川の3人。

「食べること」を軸に、職場内の同調圧力や嫉妬、優越感といった複雑な感情が、丁寧な心理描写で描かれています。誰かの「普通」や「丁寧な暮らし」が、誰かにとっては負担になるという、現代社会の息苦しさを浮き彫りにした作品。登場人物たちの誰かに、きっとあなたも自分を重ねてしまうはずです。

職場の「あるある」が満載で、読んでいて胃がキリキリしたよ。でも、自分の心の中を見透かされたような気もして、ドキッとしたな。

11位『むらさきのスカートの女』今村夏子

第161回芥川賞を受賞した、奇妙で少し不気味な物語です。語り手の「わたし」は、近所で「むらさきのスカートの女」と呼ばれている女性と友達になりたいと思っています。彼女と近づくために、「わたし」は彼女を観察し、自分と同じ職場で働くように仕向けていきます。

一見するとストーカーのような「わたし」の行動と、その淡々とした語り口が、独特の不穏な空気を醸し出しています。物語が進むにつれて、二人の関係性や「わたし」の正体が徐々に明らかになっていく展開は、まさに圧巻。日常に潜む狂気を描かせたら右に出る者はいない、今村夏子さんの真骨頂が味わえる一作です。

じわじわくる怖さがたまらない一冊だった。読み終わった後、誰かに後をつけられているような気がして、何度も振り返っちゃったよ。

12位『壁』安部公房

シュールで不条理な世界観が特徴の安部公房による、戦後文学の傑作です。ある日突然、主人公の男は自分の名前を失ってしまいます。名前を失ったことで、彼は社会的な存在意義をなくし、周囲から認識されなくなります。やがて彼は、ただの「壁」になってしまうのです。

アイデンティティの喪失というテーマを、奇抜な設定と独創的な物語で描き出しています。自分が自分であることの証明とは何か、社会における個人の存在とは何か、といった哲学的な問いを読者に投げかけます。安部公房ならではの不条理文学の世界を存分に堪能できる一冊です。

自分の名前がなくなっちゃうなんて、考えただけで怖い!自分が誰なのか分からなくなる不安が、すごく伝わってきたよ。

13位『飼育』大江健三郎

後にノーベル文学賞を受賞する大江健三郎さんの初期の代表作であり、芥川賞受賞作です。物語の舞台は、戦争中の山村。ある日、村に墜落した米軍機の黒人兵が捕虜となります。主人公の「僕」は、その黒人兵の「飼育」を任されることになります。

最初は動物のように扱っていた黒人兵と、「僕」との間に次第に奇妙な友情が芽生えていきます。しかし、その関係は村の大人たちの都合によって、悲劇的な結末を迎えます。戦争という極限状況における人間の残酷さや、異文化との交流の難しさを、少年の視点から鮮烈に描いた名作です。

無垢な子供の視点だからこそ、戦争の残酷さが際立って感じられたよ。ラストシーンはあまりにも衝撃的で、言葉を失ったな…。

14位『共喰い』田中慎弥

暴力と性の衝動が渦巻く、濃密な人間ドラマが描かれた芥川賞受賞作です。舞台は昭和の終わりの地方の町。主人公の高校生・遠馬は、父親の暴力的な血が自分にも流れていることに怯えながら生きています。父と同じように、女性を殴ることでしか性的興奮を得られない自分に絶望し、その連鎖を断ち切ろうともがきます。

逃れられない血の宿命や、人間の根源的な業を、容赦のない筆致で描き切った作品です。息苦しくなるほどの閉塞感と、登場人物たちの切実な叫びが胸に迫ります。読後、心にずっしりと重いものが残りますが、それでも読む者を惹きつけてやまない力強さを持った一冊です。

人間の業の深さを見せつけられた気がする。読み終わった後、しばらく動けなくなるほどの衝撃だったよ。

15位『ポトスライムの舟』津村記久子

派遣社員や契約社員として働く20代後半の女性たちの、ささやかだけれど切実な日常を描いた作品です。主人公のナガセは、やりがいを感じられない工場勤務をしながら、いつか正社員になることを夢見ています。彼女の視点を通して、非正規雇用で働く人々の不安や、将来への漠然とした希望が丁寧に紡がれていきます。

特別な事件が起こるわけではない、淡々とした日常の描写が、逆に現代社会のリアルを浮き彫りにしています。登場人物たちが抱える閉塞感や焦燥感に、共感する読者も多いのではないでしょうか。それでも、ささやかな喜びを見つけながら前を向こうとする彼女たちの姿に、そっと勇気づけられる一冊です。

派手さはないけど、働く女性の日常がすごくリアルに描かれていて共感したな。明日も頑張ろうって、少しだけ元気をもらえたよ。

16位『彼岸花が咲く島』李琴峰

日本語を母語としない作家として、史上2人目の芥川賞受賞となったことでも話題になった作品です。舞台は、日本でも台湾でもない、ノロという女性だけが統治する不思議な島。ある日、記憶を失った少女が島に流れ着き、島の少女・遊娜(ヨナ)に助けられます。少女は「宇実(ウミ)」と名付けられ、島の歴史や文化を学んでいきます。

女性たちが話す「ニホン語」と、女性のみが習得を許された「女語」が混在し、男性は「女語」を学ぶことが禁じられている島の世界観が非常にユニーク。言語やジェンダー、歴史といったテーマを、幻想的な物語の中に巧みに織り込んでいます。異文化に触れた時の驚きや、失われた歴史をたどるミステリー要素も楽しめる、知的好奇心を刺激される一作です。

不思議な島の世界観にすっかり引き込まれちゃった!言葉や文化について、こんなに面白い切り口で考えたのは初めてだよ。

17位『破局』遠野遥

平成生まれの作家として初の芥川賞受賞作となった、現代的な感性が光る一作です。主人公の陽介は、ラグビーに打ち込み、公務員を目指す真面目な大学生。しかし、その内面には、他者への共感を欠き、自らの欲望に忠実な冷徹さを秘めています。彼は、二人の女性との関係を通して、自身の歪んだ人間性を試すかのような行動を繰り返します。

破滅へと向かっていく主人公の姿を、クールでスタイリッシュな文体で描いています。善悪の判断を超えたところで、ただひたすらに自己の欲望を追求する主人公の姿は、不気味でありながらも、どこか現代社会の空虚さを映し出しているかのようです。新しい世代の才能を感じさせる、鮮烈な読書体験が待っています。

主人公の感情が全然理解できないのに、なぜか目が離せなかった。今までの文学にはない、新しい感覚の小説だね。

18位『ハンチバック』市川沙央

重度の障害を持つ作者自身の経験を基に、障害者の性や尊厳といったテーマに正面から切り込んだ衝撃作です。主人公は、重い障害のため、ほとんどの時間をベッドの上で過ごす女性・釈華。彼女は、健常者のふりをしてSNSで読書アカウントを運営していますが、その心には満たされない欲望が渦巻いています。

これまで見過ごされてきた、あるいは意図的に無視されてきた障害者のリアルな欲望や怒りを、力強い言葉で突きつける作品です。社会の偽善や無理解に対する痛烈な批判が込められており、読者は自らの価値観を激しく揺さぶられることになるでしょう。文学の持つ力を改めて感じさせてくれる、必読の一冊です。

読んでいて、頭をガツンと殴られたような衝撃だった。今まで知らなかった世界、見て見ぬふりをしてきた現実に、向き合わされた気がするよ。

19位『貝に続く場所にて』石沢麻依

東日本大震災の記憶を、幻想的な筆致で描いた芥川賞受賞作です。主人公は、震災で親友を亡くし、ドイツの街で暮らす日本人女性。彼女の日常は、ある日を境に、現実と幻想が入り混じった不思議な世界へと変貌していきます。亡くなったはずの親友が現れたり、街の風景が歪んだりと、奇妙な出来事が次々と起こります。

震災という大きな喪失体験と、そこから再生しようとする個人の葛藤を、静かで美しい文章で描き出しています。忘れることのできない記憶とどう向き合っていくのか、という普遍的なテーマが、幻想文学の手法を用いて巧みに表現されています。静謐な祈りのような物語に、心が洗われるような読書体験ができるでしょう。

静かで美しい文章なのに、心の奥深くに響いてくる物語だった。悲しいだけじゃない、不思議な温かさに包まれたよ。

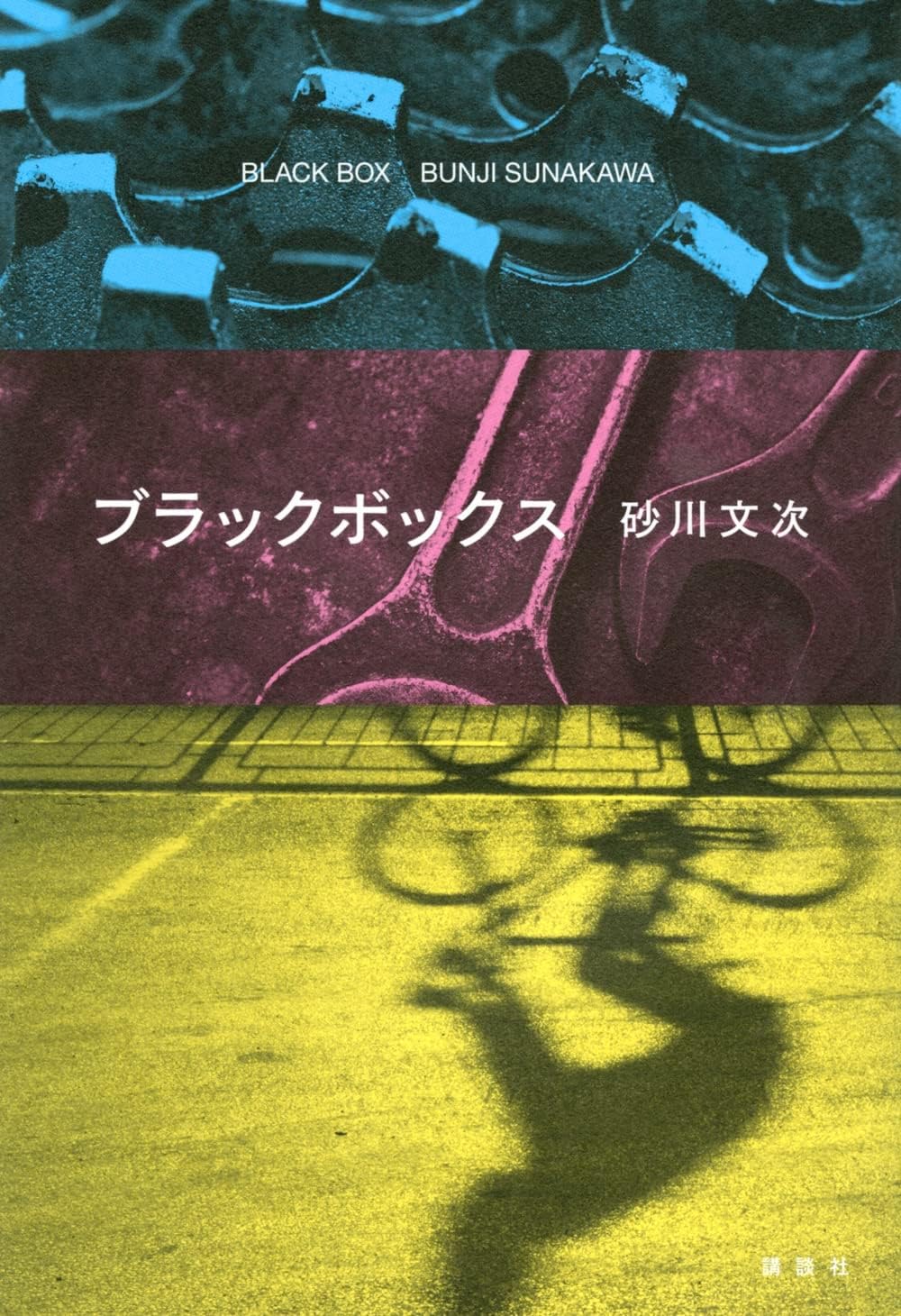

20位『ブラックボックス』砂川文次

元自衛官で、現在は自転車便のメッセンジャーとして働く主人公の、心と身体の極限状態を描いた作品です。物語は、主人公がパワハラに直面しながら、ひたすらに肉体を追い込んでいく日々を、三人称視点で淡々と追っていきます。

過酷な状況下で、思考を停止させ、ただ身体を動かし続けることで自己を保とうとする人間の姿が、圧倒的なリアリティで描かれています。なぜ彼はそこまで自分を追い込むのか。その問いの答えは明確には示されませんが、現代社会で生きる我々が抱える、言葉にならない閉塞感や虚しさと通じるものがあるのかもしれません。

主人公の抱える衝動には、狂気すら感じたよ。でも、何か一つのことに没頭することでしか、生きられない時ってあるよね。

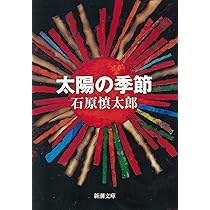

21位『太陽の季節』石原慎太郎

発表当時、その過激な内容で社会現象を巻き起こした、戦後文学を代表する一作です。主人公は、倫理観が欠如し、本能のままに行動する裕福な家庭の青年・竜哉。彼は、ボクシングや女性との無軌道な遊びに明け暮れ、破滅的な生き方を突き進んでいきます。

戦後の新しい世代の価値観や、既存の道徳に対する反発を鮮烈に描き出し、「太陽族」という言葉を生み出しました。今読むと古さを感じる部分もありますが、若者のエネルギーと虚無感が爆発するような文体は、今なお強烈なインパクトを放っています。日本の戦後史を語る上で欠かせない、文学史的にも重要な作品です。

これが発表された当時は、ものすごい衝撃だったんだろうな。若者の有り余るエネルギーが、良くも悪くも爆発してる感じがしたよ。

22位『蛇を踏む』川上弘美

日常と非日常がシームレスに繋がる、不思議な魅力を持った川上弘美さんの芥川賞受賞作です。主人公の女性・ヒワの家に、ある日突然、人間の姿をした「蛇」が住み着きます。ヒワは戸惑いながらも、その蛇との奇妙な共同生活を始めます。

現実にはありえない出来事が、まるで当たり前のように淡々と描かれる世界観が独特です。蛇との生活を通して、ヒワの心の奥底に眠っていた感情や記憶が呼び覚まされていきます。幻想的で少しユーモラス、そしてどこか官能的な雰囲気が漂う、川上弘美ワールドの原点ともいえる一冊です。

家に蛇が住み着くなんて、普通は怖いのに、なんだか面白そうに思えちゃった。不思議で、ちょっとエッチな大人の童話みたいだね。

23位『猛スピードで母は』長嶋有

崩壊した家族の再生を、ユーモアを交えて描いた心温まる物語です。主人公は、離婚した母親と暮らす小学6年生の少年・慎。ある日、母親が再婚するかもしれないと告げます。慎は、奔放な母に振り回されながらも、少しずつ家族の形を取り戻していきます。

dysfunctional(機能不全)な家族を描きながらも、決して暗くならず、むしろ軽快でポップな文体が魅力です。登場人物たちのどこかズレた会話や行動が、くすりと笑いを誘います。血の繋がりだけではない、新しい家族のあり方を考えさせてくれる、読後感の爽やかな一冊です。

バラバラだった家族が、また一つになっていく様子がすごく良かったな。ちょっと変わった家族だけど、愛情が感じられて温かい気持ちになったよ。

24位『土の中の子供』中村文則

親からの虐待という壮絶な過去を持つ、27歳のタクシードライバーの青年が主人公の物語です。彼は、幼少期に受けた心の傷と恐怖から、自らを危険に晒すような異常な行動を繰り返してしまいます。生きることへの実感を失い、自身の半生を呪いながらも、彼は精神の暗部にかすかな光を探し求めます。

人間の心の闇と、それでも生きようとする希望を正面から描いた、魂を揺さぶる作品です。主人公が抱える痛みや孤独が、読者の胸に突き刺さります。重いテーマを扱いながらも、物語の最後にはかすかな救いが感じられ、生きることの意味を深く考えさせられる一冊です。

主人公の過去が壮絶すぎて、読んでいて胸が苦しくなった。でも、最後の希望の光に、少しだけ救われた気がするよ。

25位『abさんご』黒田夏子

横書き、固有名詞やカタカナを排し、独特の句読点(「,」「.」)を使用するなど、実験的な文体で大きな注目を集めた芥川賞受賞作です。物語は、ある子供の成長の記憶を、断片的なエピソードの連なりで描いていきます。明確なストーリーがあるわけではなく、読者は言葉の断片から、かつて存在したであろう一人の人間の生を想像することになります。

これまでの小説の常識を覆すような、前衛的な作品です。最初は戸惑うかもしれませんが、読み進めるうちに、その文体が持つ独特のリズムと美しさに引き込まれていくでしょう。言葉そのものの可能性を追求した、文学の奥深さを感じられる一冊です。

最初は読みにくいかもって思ったけど、だんだんクセになってきたよ。言葉だけでこんな世界が作れるなんて、文学ってすごいね!

26位『穴』小山田浩子

第150回芥川賞を受賞した、日常に潜む非日常を巧みに描いた作品です。夫の転勤に伴い、仕事を辞めて田舎の義実家の近くに引っ越してきた主人公のあさひ。ある夏の暑い日、彼女は見たこともない黒い獣を追いかけているうちに、土手にあった穴に落ちてしまいます。その出来事をきっかけに、彼女の周りの世界は少しずつ奇妙に歪んでいきます。

何気ない日常の風景が、少しずつ異界の様相を帯びていく様子が、静かな筆致で描かれています。不可解な隣人や、いるはずのない義兄の出現など、現実と幻想の境界が曖昧になっていく感覚は、まさにホラー。読後、あなたの見慣れた日常も、少し違って見えるかもしれません。

じわじわと日常が侵食されていく感じが、すごく怖かった…。派手な怖さじゃないけど、後からじわじわくるタイプのホラーだね。

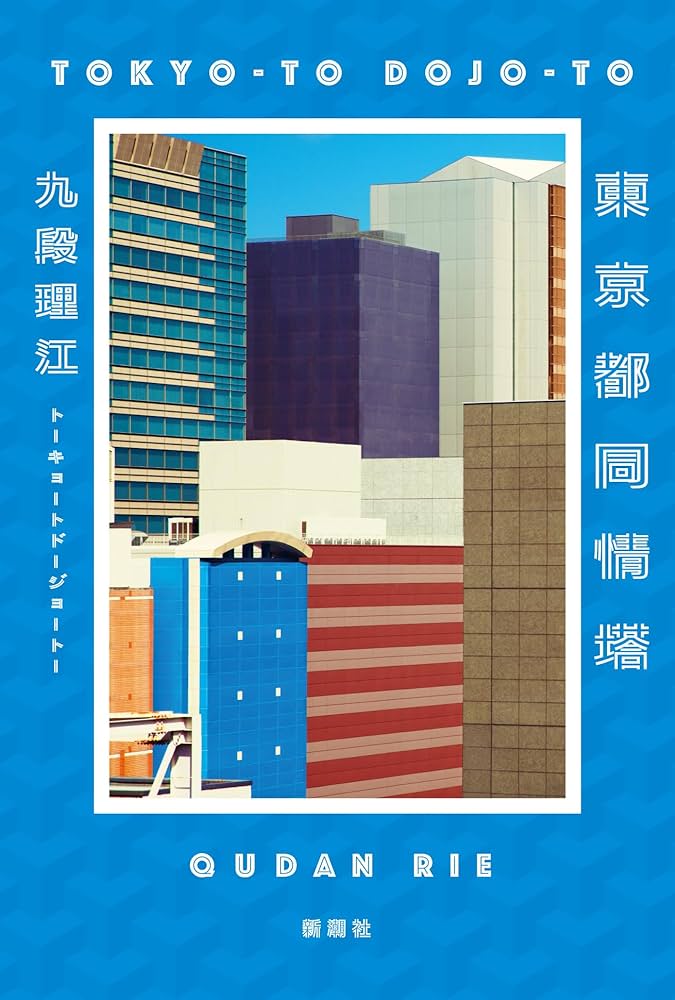

27位『東京都同情塔』九段理江

第170回芥川賞を受賞した、現代社会の「言葉」と「寛容」をテーマにした意欲作です。物語の舞台は、ザハ・ハディド設計の新国立競技場が建設された、もう一つの日本。そこでは、犯罪者に同情し、寛容になることが社会的な正義とされています。主人公の建築家・牧名は、新しい刑務所「シンパシータワートーキョー」の設計を任されますが、犯罪者に寛容になれない自分との間で葛藤します。

生成AIが作ったかのような空虚な言葉や、行き過ぎたポリティカル・コレクトネスが蔓延する社会への風刺が効いています。言葉が本来の意味を失い、上滑りしていく現代の状況を、鋭い視点で切り取った本作は、まさに「生成AI時代の預言の書」と言えるでしょう。

言葉がどんどん軽くなっていく今の社会って、ちょっと怖いかも…。考えさせられるテーマだったけど、すごく面白かったよ!

28位『送り火』高橋弘希

青森を舞台に、土着的な文化や風習の中で生きる人々の姿を描いた芥川賞受賞作です。主人公は、中学3年生の少年・歩。彼は、地域の伝統行事である「送り火」の準備を通して、村の閉鎖的な人間関係や、そこに渦巻く暴力性に直面します。

思春期の少年の視点から、田舎の共同体が持つ独特の息苦しさや、逃れることのできないしがらみをリアルに描き出しています。美しい自然の描写と、その中で行われる暴力的な儀式の対比が鮮烈な印象を残します。地方の現実と、そこに生きる人々の複雑な感情を深く掘り下げた、骨太な物語です。

美しいけど、どこか怖い。そんな田舎の雰囲気がすごく伝わってきたな。自分も田舎出身だから、共感するところがたくさんあったよ。

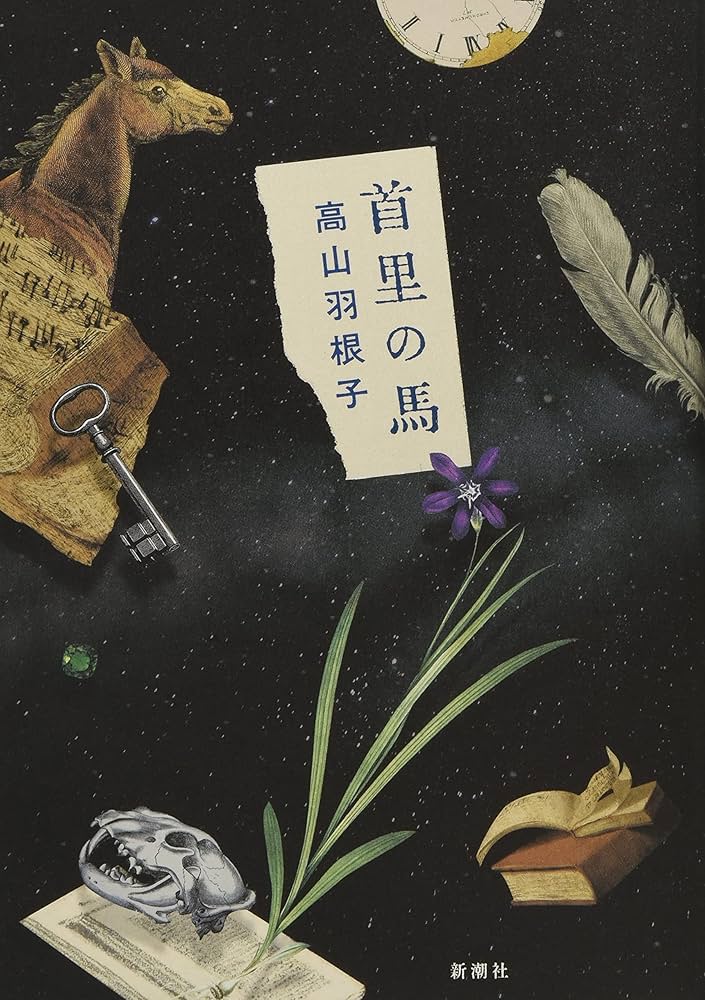

29位『首里の馬』高山羽根子

沖縄を舞台に、過去の記憶と現代が交錯する幻想的な物語です。主人公の未名(みめい)は、オンラインでクイズを出題する仕事のかたわら、郷土資料館で働いています。ある日、彼女の前に一頭の馬が現れます。その馬は、かつて沖縄戦で失われた琉球競馬の馬「首里の馬」の末裔なのでしょうか。

沖縄の歴史や文化、そして戦争の記憶といったテーマを、SF的な要素を交えながら独特の世界観で描き出しています。静かで詩的な文章が、読者を沖縄の深い記憶へと誘います。現実と幻想が溶け合うような不思議な読書体験は、一度味わうと忘れられません。

沖縄の風景が目に浮かぶような、美しい物語だったな。歴史の記憶が、こんな風に現代に繋がっているなんて、不思議な感じがしたよ。

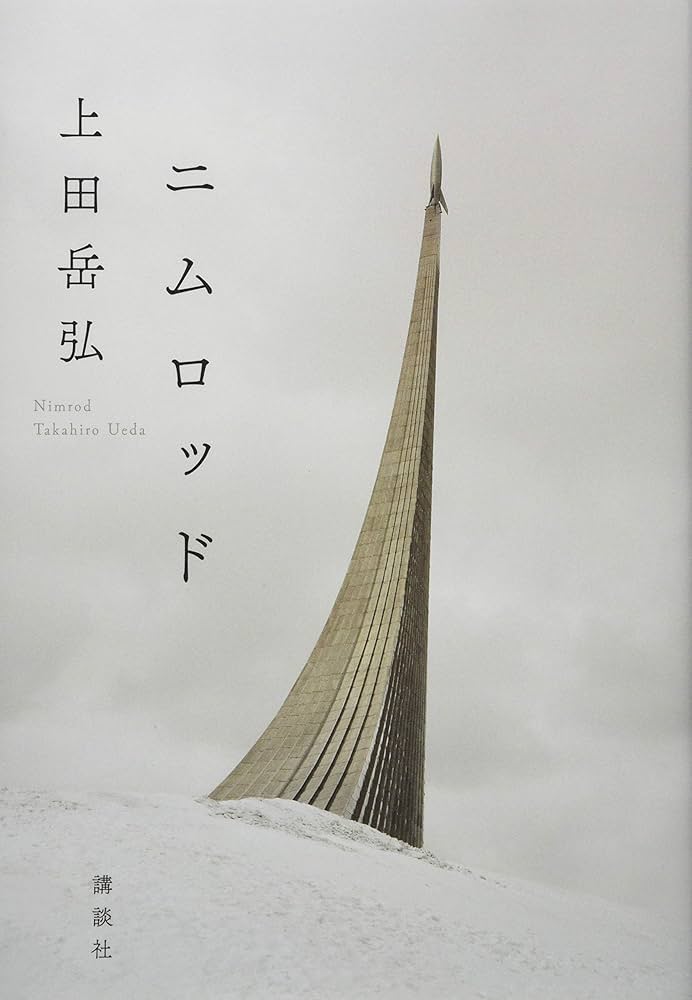

30位『ニムロッド』上田岳弘

仮想通貨やIT技術といった現代的なテーマを扱い、新しい文学の可能性を感じさせる芥川賞受賞作です。主人公は、IT企業に勤める中本。彼は、ある日社長からビットコインの採掘を命じられます。その日から、彼の日常は少しずつ非現実的な世界へと侵食されていきます。

情報化社会における人間の存在意義や、現実と仮想空間の境界線といったテーマを、スリリングな物語展開で描いています。難解な専門用語も出てきますが、それを超えて読者を引き込むストーリーテリングの巧みさは見事。現代社会が抱える問題を、文学という形で鋭く切り取った一冊です。

仮想通貨とか、ちょっと難しいかなって思ったけど、ミステリー小説みたいで一気に読んじゃった!未来の小説って、こんな感じなのかな?

ランキングを参考に、あなただけのおすすめの芥川賞作品を見つけよう

芥川賞の歴代おすすめランキングTOP30、いかがでしたでしょうか。時代を映し出す話題作から、普遍的なテーマを描く名作まで、様々な作品がありましたね。

純文学は、私たちに新しい視点や価値観を与え、日常をより豊かなものにしてくれます。このランキングが、あなたが素晴らしい一冊と出会うきっかけになれば、編集長としてこれほど嬉しいことはありません。ぜひ気になった作品を手に取って、奥深い文学の世界に飛び込んでみてください。