あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】本屋大賞の歴代おすすめランキングTOP22

本屋大賞とは?書店員が選ぶ歴代のおすすめ受賞作

本屋大賞は、「全国書店員が選んだ いちばん!売りたい本」をキャッチコピーに、2004年から始まった文学賞です。全国の書店で働く書店員さんたちが、過去1年に刊行された日本の小説の中から「面白かった」「お客様にも薦めたい」「自分の店で売りたい」と感じた作品に投票して大賞が決まります。

プロの作家や評論家ではなく、日々読者と接している書店員さんの「現場の生の声」が反映されるのが最大の特徴です。そのため、エンターテイメント性が高く、多くの読者が楽しめる作品が選ばれる傾向にあり、受賞作の多くがベストセラーとなっています。まさに、本と読者を最もよく知る書店員さんたちが選ぶ、信頼できる賞と言えるでしょう。

本屋大賞の歴代おすすめランキングTOP22

それでは、これまで本屋大賞に輝いた歴代の受賞作の中から、特におすすめの22作品をランキング形式でご紹介します。どの作品も書店員さんたちのお墨付き。心に残る感動的な物語から、ページをめくる手が止まらなくなるミステリーまで、幅広いジャンルの名作が揃っています。あなたの「次の一冊」がきっと見つかるはずです。

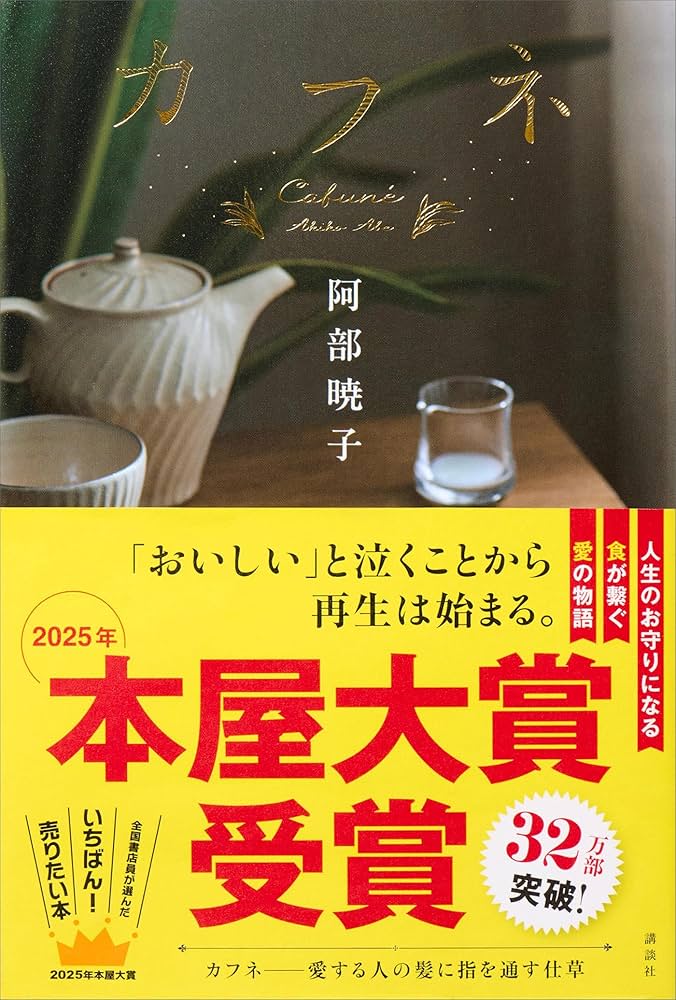

1位『カフネ』阿部暁子

2025年の本屋大賞に輝いたのは、阿部暁子さんの『カフネ』です。物語は、法務局に勤める主人公が、溺愛していた弟の死をきっかけに、弟の元恋人が働く家事代行サービス「カフネ」と関わっていく中で、喪失からの再生を描いています。食べることを通じて人と人がつながる様子が丁寧に描かれており、多くの書店員から高い評価を得ました。

アダルトチルドレンやヤングケアラーといった現代的なテーマも扱っており、登場人物に感情移入しながら読み進めることで、一緒に傷つき、救われるような読書体験ができる作品です。心にじんわりと温かいものが広がる、感動的な一冊です。

| 受賞年 | 2025年 |

|---|---|

| 著者 | 阿部暁子 |

ふくちい

ふくちい食べることを通じて人が繋がるのって、すごく温かいよね。わたしも読んでてお腹すいちゃった!

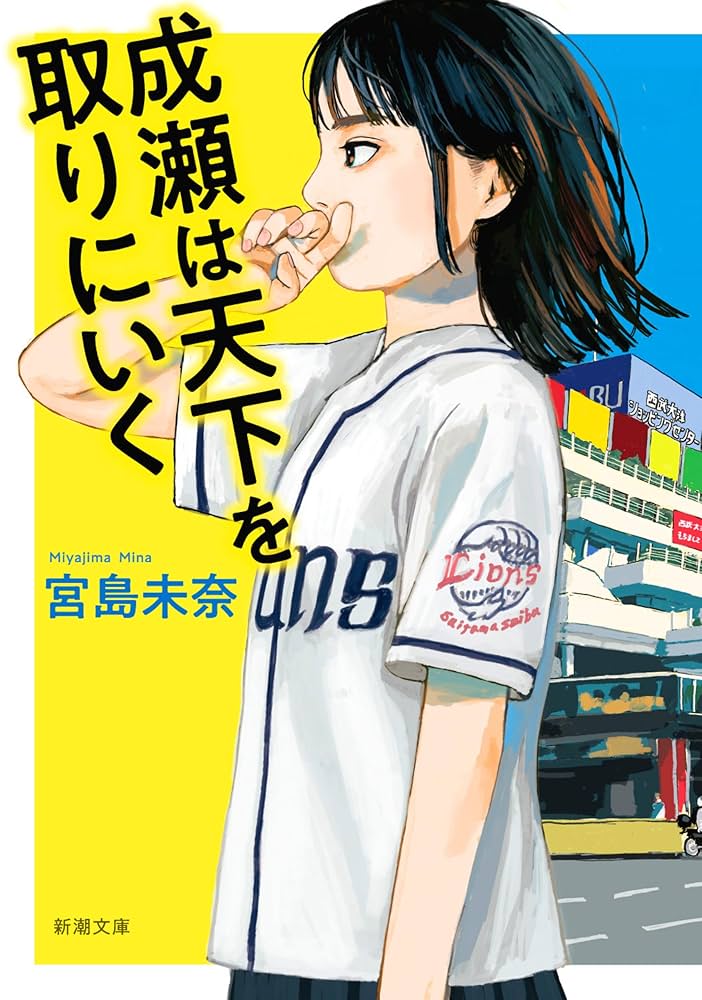

2位『成瀬は天下を取りにいく』宮島未奈

2024年の本屋大賞受賞作は、宮島未奈さんのデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』です。主人公は、滋賀県大津市に住む中学生・成瀬あかり。彼女は「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」と宣言し、閉店が決まった西武大津店の跡地活用やM-1グランプリへの挑戦など、我が道を突き進んでいきます。

周りの目を気にせず、自分の興味と情熱にまっすぐな成瀬の姿は、読んでいて非常に清々しく、元気をもらえます。どこかユニークで、でも最高にかっこいい。そんな新しいタイプのヒロインが魅力の、新時代の青春小説です。

| 受賞年 | 2024年 |

|---|---|

| 著者 | 宮島未奈 |

成瀬の行動力、ほんとすごいよね!わたしもやりたいことに全力で挑戦したくなったよ。

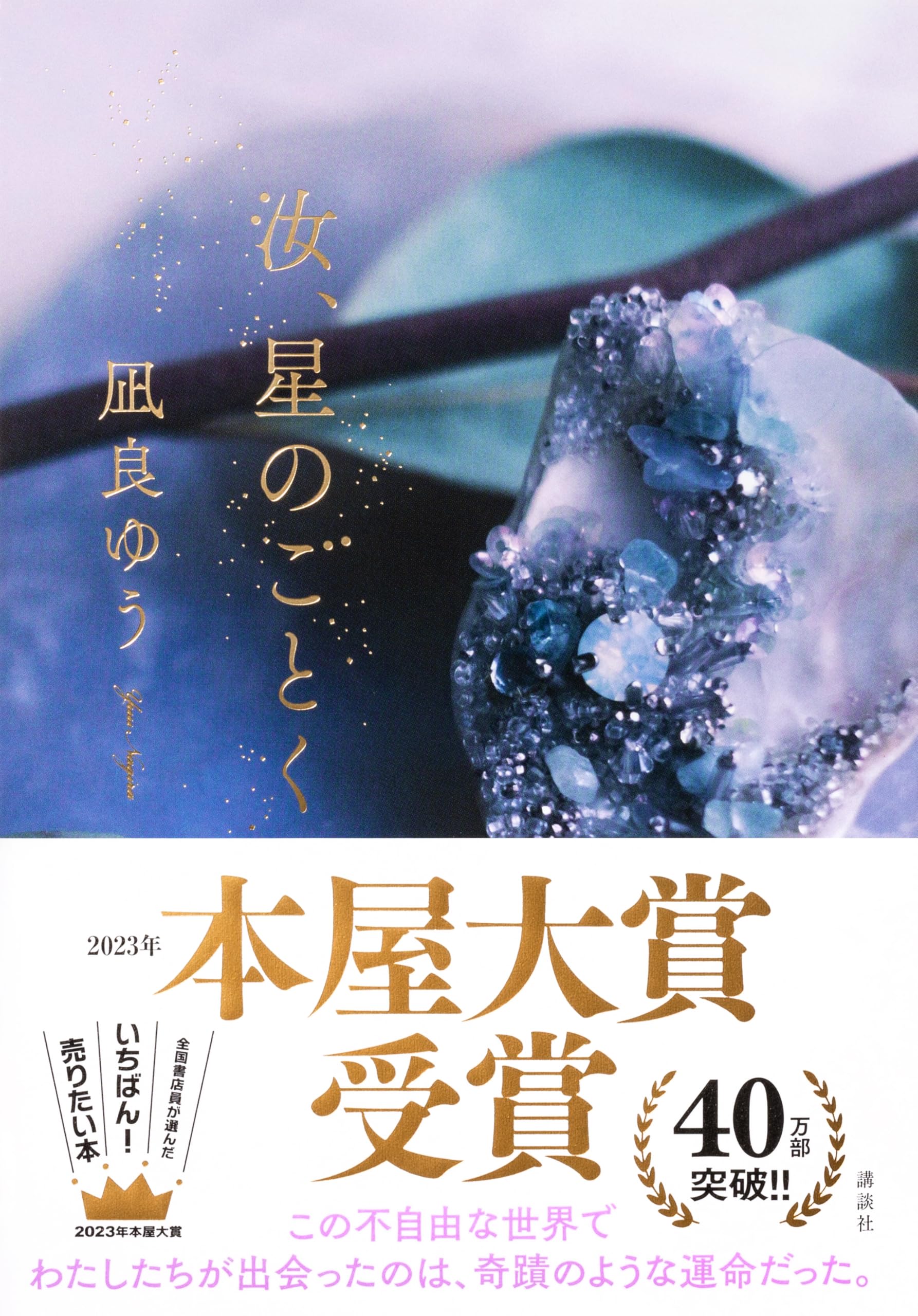

3位『汝、星のごとく』凪良ゆう

2023年の本屋大賞に輝いたのは、凪良ゆうさんの『汝、星のごとく』です。物語の舞台は、風光明媚な瀬戸内の島。心に孤独と欠落を抱えた高校生の男女が出会い、惹かれ合い、そしてすれ違いながら成長していく姿を描いています。

恋愛小説でありながら、家族や社会との関わり、人生の選択といった普遍的なテーマが深く描かれており、幅広い世代の読者の心を打ちました。美しい情景描写とともに、登場人物たちの心の機微が丁寧に紡がれる、感動的な物語です。

| 受賞年 | 2023年 |

|---|---|

| 著者 | 凪良ゆう |

すれ違う二人の運命が切ないんだよね…。でも、だからこそ想いの強さに感動しちゃうんだ。

4位『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬

2022年の本屋大賞受賞作は、逢坂冬馬さんの『同志少女よ、敵を撃て』です。第二次世界大戦中のソ連を舞台に、ドイツ軍によって家族を奪われた少女セラフィマが、女性だけの狙撃小隊に入隊し、復讐のために戦う姿を描いています。

戦争の過酷さや非情さを描きながらも、少女たちの友情や成長、そして人間性とは何かを問いかける、力強い物語です。独ソ戦という、これまであまり日本の小説では描かれなかったテーマを扱い、その圧倒的な熱量と緻密な描写で多くの読者を魅了しました。

| 受賞年 | 2022年 |

|---|---|

| 著者 | 逢坂冬馬 |

戦争の描写は胸が苦しくなるよね。でも、極限状況で生きる少女たちの姿から目が離せないんだ。

5位『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ

2021年の本屋大賞は、町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』が受賞しました。家族に虐げられてきた過去を持つ主人公・貴瑚が、海辺の町で母親から虐待されている声を出せない少年と出会う物語です。

タイトルの「52ヘルツのクジラ」とは、他のクジラには届かない高い周波数で鳴く、世界で一頭だけのクジラのこと。誰にも声が届かない孤独を抱えた者同士が出会い、魂の繋がりを見つけていく姿に、多くの読者が涙しました。傷ついた心を優しく包み込んでくれるような、希望の物語です。

| 受賞年 | 2021年 |

|---|---|

| 著者 | 町田そのこ |

声なき声に耳を傾けることの大切さを感じたよ。孤独な魂が繋がる瞬間は、涙が止まらなかったな。

6位『流浪の月』凪良ゆう

2020年の本屋大賞受賞作は、凪良ゆうさんの『流浪の月』です。帰る場所のなかった少女・更紗と、彼女を家に招き入れた大学生の文。二人の穏やかな生活は、文が誘拐犯として逮捕されたことで終わりを告げます。15年後、偶然再会した二人が選んだ道とは――。

「被害女児」と「誘拐犯」というレッテルを貼られた二人の関係を通して、世間の常識や正しさとは何かを鋭く問いかけます。事実は一つでも、真実は人の数だけあるのかもしれない。そんなことを考えさせられる、切なくも美しい物語です。

| 受賞年 | 2020年 |

|---|---|

| 著者 | 凪良ゆう |

何が正しくて何が間違いなのか、わからなくなっちゃうよ。でも、二人だけの真実があるんだよね。

7位『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ

2019年の本屋大賞は、瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』が受賞しました。主人公の優子は、血の繋がらない親の間をリレーされ、これまでに4回も苗字が変わっています。現在は料理上手な義理の父親・森宮さんと二人暮らし。

複雑な家庭環境にもかかわらず、たくさんの愛情を受けて育った優子の姿が、温かく描かれています。物語の終盤で明かされる、親たちがついていた「優しい嘘」には、誰もが涙することでしょう。血の繋がりを超えた家族の愛の形に、心が温まる一冊です。

| 受賞年 | 2019年 |

|---|---|

| 著者 | 瀬尾まいこ |

家族の形は一つじゃないんだなって思ったよ。最後の秘密には、もう涙腺が崩壊しちゃった!

8位『かがみの孤城』辻村深月

2018年の本屋大賞受賞作は、辻村深月さんの『かがみの孤城』です。学校での居場所をなくし、部屋に閉じこもっていた中学生・こころ。ある日、自室の鏡が光り出し、吸い込まれるように中に入ると、そこには城と見ず知らずの6人の中学生がいました。

城に隠された鍵を見つければ、どんな願いも叶うという。こころたちは、悩みや痛みを分かち合いながら、少しずつ心を通わせていきます。ミステリー要素もありながら、思春期の揺れ動く心情が巧みに描かれており、大人も子供も夢中になれるファンタジー作品です。

| 受賞年 | 2018年 |

|---|---|

| 著者 | 辻村深月 |

ミステリーとしても面白いし、登場人物たちの成長に感動するんだ。わたしもあのお城に入ってみたい!

9位『蜜蜂と遠雷』恩田陸

2017年の本屋大賞は、恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』が受賞しました。この作品は、直木賞とのダブル受賞でも大きな話題となりました。物語の舞台は、国際ピアノコンクール。才能豊かな若きピアニストたちが、それぞれの思いを胸にコンクールに挑みます。

まるで音楽が聞こえてくるような、臨場感あふれる文章が魅力です。ピアノに人生を捧げる若者たちの情熱、葛藤、そして友情がドラマチックに描かれ、読んでいるこちらも手に汗握ります。音楽の素晴らしさと、才能を巡る人間ドラマに引き込まれる一冊です。

| 受賞年 | 2017年 |

|---|---|

| 著者 | 恩田陸 |

文字を読んでるだけなのに、本当にピアノの音が聞こえてくるみたいだったよ。音楽の力ってすごいよね!

10位『羊と鋼の森』宮下奈都

2016年の本屋大賞に輝いたのは、宮下奈都さんの『羊と鋼の森』です。北海道の田舎で育った青年・外村が、ピアノの調律師という仕事に出会い、一人前の調律師として成長していく姿を描いた物語。

ピアノの調律という専門的な世界を、美しい言葉で丁寧に描き出しています。一つの仕事に真摯に向き合う主人公の姿や、彼を取り巻く人々との温かい交流に、心が洗われるような気持ちになります。静かで、澄み切った森の空気のような、穏やかな感動を与えてくれる作品です。

| 受賞年 | 2016年 |

|---|---|

| 著者 | 宮下奈都 |

静かな森で美しいピアノを聴いているような気持ちになったな。お仕事小説としても最高だよ。

11位『鹿の王』上橋菜穂子

2015年の本屋大賞受賞作は、上橋菜穂子さんの『鹿の王』です。強大な帝国に故郷を滅ぼされた戦士ヴァンと、謎の病の治療法を探す医師ホッサル。二人の視点から、壮大なスケールの物語が繰り広げられます。

緻密に作り込まれた世界観と、魅力的な登場人物たちが織りなす重厚なファンタジー作品です。生と死、病との闘い、そして人と自然の関わりといった深いテーマが描かれており、物語の世界にぐいぐいと引き込まれます。ファンタジー好きにはたまらない一冊です。

| 受賞年 | 2015年 |

|---|---|

| 著者 | 上橋菜穂子 |

壮大な世界観に圧倒されちゃったよ!ファンタジーだけど、命について深く考えさせられる物語なんだ。

12位『村上海賊の娘』和田竜

2014年の本屋大賞は、和田竜さんの『村上海賊の娘』が受賞しました。舞台は戦国時代。瀬戸内海を支配した日本最大の海賊「村上海賊」の当主の娘・景(きょう)が、仲間や民衆を守るために巨大な敵に立ち向かう、歴史スペクタクルです。

男勝りで豪快な主人公・景のキャラクターが非常に魅力的。史実をベースにしながらも、エンターテイメント性あふれる合戦シーンや、個性豊かな登場人物たちの活躍から目が離せません。歴史小説ファンはもちろん、普段あまり読まない人でも楽しめること間違いなしの作品です。

| 受賞年 | 2014年 |

|---|---|

| 著者 | 和田竜 |

海賊の娘、景がとにかくカッコいいんだ!ハラハラドキドキの展開に、ページをめくる手が止まらなかったよ。

13位『海賊とよばれた男』百田尚樹

2013年の本屋大賞受賞作は、百田尚樹さんの『海賊とよばれた男』です。主人公は、戦後の日本で石油会社「国岡商店」を率いた国岡鐵造。あらゆる困難に屈せず、社員を家族として大切にしながら、日本の未来のために世界と戦った男の生涯を描いた歴史経済小説です。

実在の人物をモデルにした物語は、圧倒的な熱量と迫力に満ちています。鐵造の型破りな発想とリーダーシップ、そして彼を信じてついていく社員たちの姿に、胸が熱くなることでしょう。働くことの意義や、人を信じることの大切さを教えてくれる一冊です。

| 受賞年 | 2013年 |

|---|---|

| 著者 | 百田尚樹 |

主人公の熱い生き様に感動したよ。明日から仕事を頑張ろうって勇気をもらえる物語なんだ。

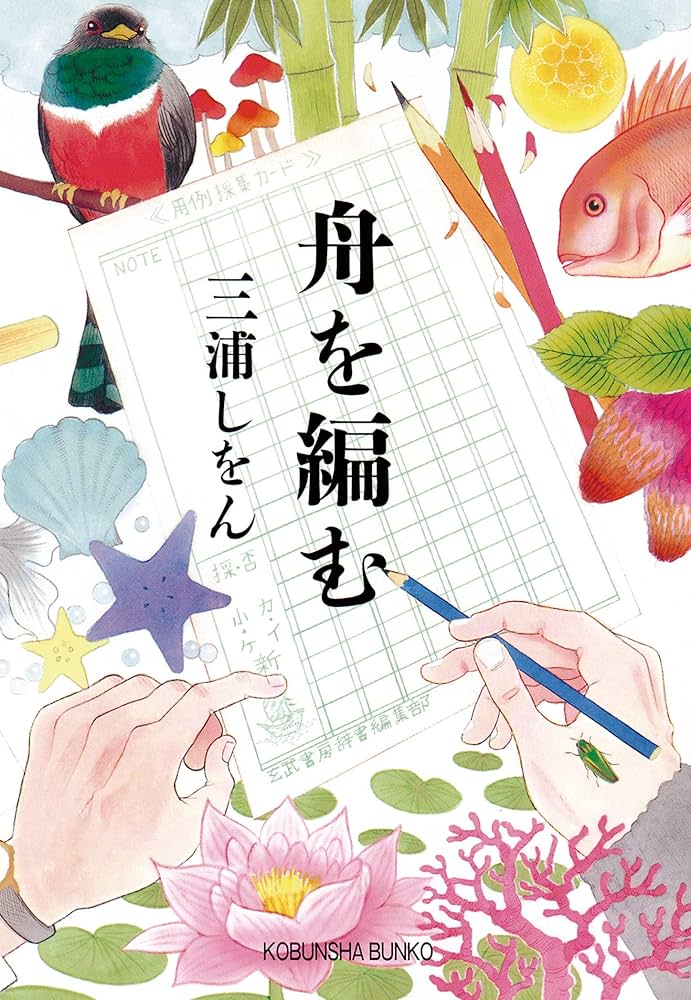

14位『舟を編む』三浦しをん

2012年の本屋大賞は、三浦しをんさんの『舟を編む』が受賞しました。大手出版社の営業部でうまく馴染めずにいた馬締光也(まじめ みつや)が、辞書編集部に引き抜かれることから物語は始まります。

新しい辞書『大渡海』の完成を目指し、個性的な編集部の仲間たちと共に十数年もの歳月をかけて言葉の海を渡っていく姿を描いています。一つのことに情熱を注ぐ人々のひたむきさや、言葉の奥深さ、そして人と人との繋がりが温かく描かれた作品です。何かを成し遂げることの素晴らしさを感じさせてくれます。

| 受賞年 | 2012年 |

|---|---|

| 著者 | 三浦しをん |

辞書作りって、こんなにドラマチックなんだね!言葉を大切にしたくなる素敵な物語だよ。

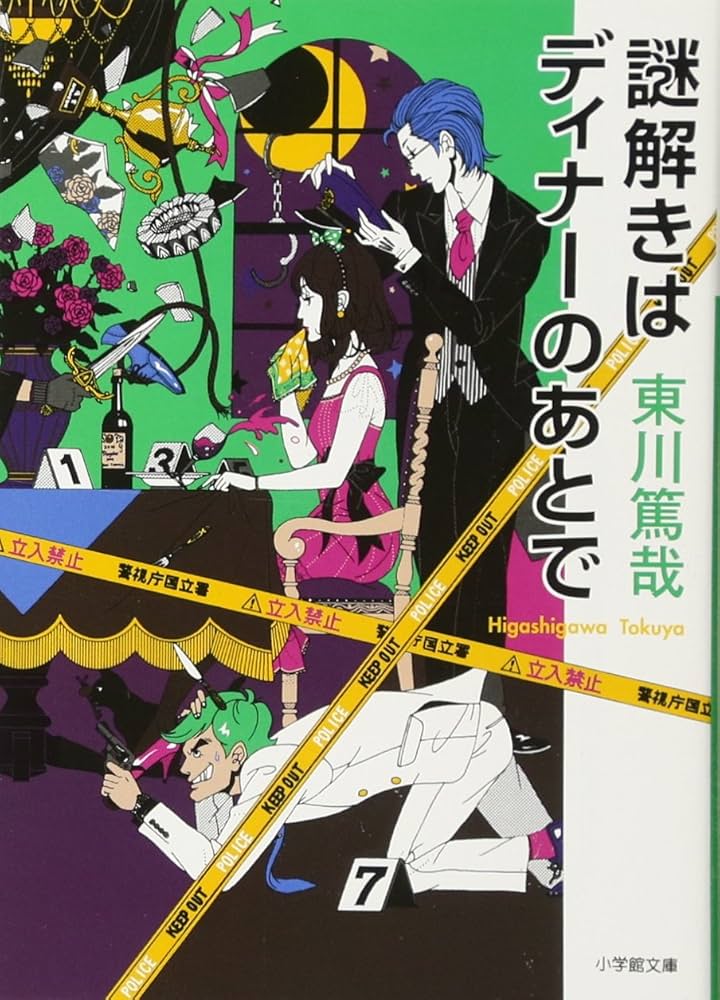

15位『謎解きはディナーのあとで』東川篤哉

2011年の本屋大賞受賞作は、東川篤哉さんの『謎解きはディナーのあとで』です。世界的な大企業の令嬢でありながら、その身分を隠して新米刑事として働く宝生麗子。彼女がディナーの席で事件の概要を話すと、執事の影山が鮮やかに謎を解き明かしていきます。

「お嬢様の目は節穴でございますか?」といった影山の毒舌と、麗子とのコミカルな掛け合いが魅力のユーモアミステリーです。本格的な謎解きを楽しみながら、思わずくすりと笑ってしまう。ミステリー初心者にもおすすめの一冊です。

| 受賞年 | 2011年 |

|---|---|

| 著者 | 東川篤哉 |

執事・影山の毒舌が最高だよね!ミステリーなのに声を出して笑っちゃう、すごく楽しい作品なんだ。

16位『天地明察』冲方丁

2010年の本屋大賞は、冲方丁さんの『天地明察』が受賞しました。江戸時代前期を舞台に、日本独自の暦作りに生涯を捧げた実在の人物・渋川春海の物語です。碁打ちとして幕府に仕えていた春海が、算術や天文学の才能を見出され、一大事業に挑んでいきます。

困難な挑戦に、真摯に、そして楽しそうに取り組む春海の姿が生き生きと描かれています。壮大なプロジェクトを巡る人間ドラマや、ライバルとの熱い戦いなど、歴史小説としてもエンターテイメントとしても楽しめる作品です。何か新しいことに挑戦したくなる、そんな勇気をもらえます。

| 受賞年 | 2010年 |

|---|---|

| 著者 | 冲方丁 |

江戸時代にこんなすごい挑戦をした人がいたなんて驚きだよ!星空を見上げるのがもっと楽しくなる物語なんだ。

17位『告白』湊かなえ

2009年の本屋大賞受賞作は、湊かなえさんのデビュー作『告白』です。中学校の女性教師が、自分の娘を殺したのがクラスの生徒であることを知り、終業式の日に衝撃的な告白を始めます。事件に関わった人物たちの独白形式で物語が進んでいく構成が特徴です。

人間の心の奥底に潜む悪意や脆さが描かれ、ページをめくる手が止まらなくなります。後味の悪さから「イヤミス」というジャンルを確立した作品としても知られています。衝撃的な展開と、読後も考えさせられる深いテーマ性で、多くの読者に強烈な印象を残した一冊です。

| 受賞年 | 2009年 |

|---|---|

| 著者 | 湊かなえ |

本作における登場人物の独白形式は、読者を事件の渦中へと引きずり込む効果的な手法と言わざるを得ない。

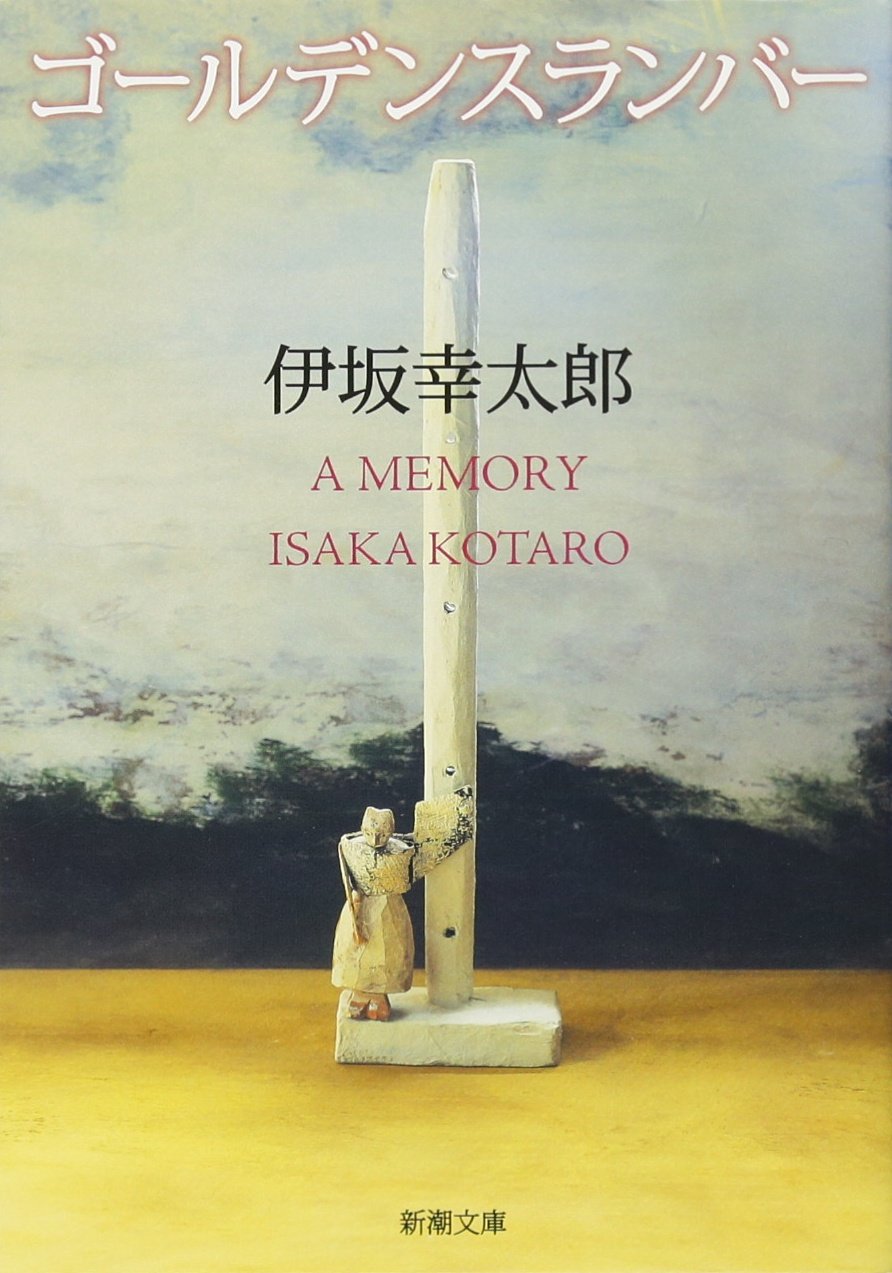

18位『ゴールデンスランバー』伊坂幸太郎

2008年の本屋大賞は、伊坂幸太郎さんの『ゴールデンスランバー』が受賞しました。首相公選パレードの最中に首相が爆殺され、元宅配ドライバーの青柳雅春が犯人だと報道されます。巨大な陰謀に巻き込まれた青柳は、無実を信じてくれる人々の助けを借りながら、決死の逃亡劇を繰り広げます。

スリリングな展開の中に、友情や信頼といったテーマが織り込まれており、読者の心を揺さぶります。ビートルズの楽曲が効果的に使われているのも特徴です。絶望的な状況でも決して希望を捨てない主人公の姿に、勇気をもらえるエンターテイメント小説の傑作です。

| 受賞年 | 2008年 |

|---|---|

| 著者 | 伊坂幸太郎 |

一体どうなっちゃうのって、ハラハラしっぱなしだったよ!信じてくれる友達がいるって素敵だよね。

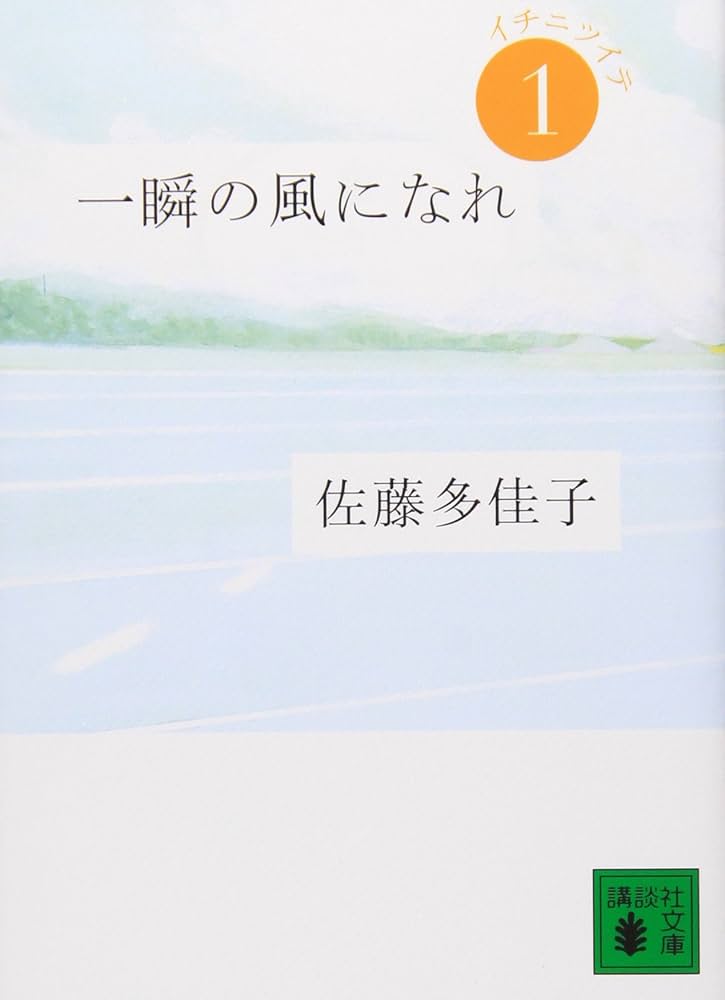

19位『一瞬の風になれ』佐藤多佳子

2007年の本屋大賞受賞作は、佐藤多佳子さんの『一瞬の風になれ』です。高校の陸上部を舞台に、短距離走に青春をかける少年たちの成長を描いた物語。天才的なスプリンターの親友にコンプレックスを抱きながらも、主人公が走ることの喜びを見出していく姿が爽やかに描かれています。

陸上競技の描写が非常にリアルで、まるで自分も一緒にトラックを走っているかのような疾走感を味わえます。友情、ライバルとの競争、そして自分自身との戦い。青春のきらめきとほろ苦さが詰まった、胸が熱くなるスポーツ小説です。

| 受賞年 | 2007年 |

|---|---|

| 著者 | 佐藤多佳子 |

読んでたら、思わず一緒に走り出したくなっちゃった!これぞ青春って感じで、すごく爽やかな気持ちになるよ。

20位『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』リリー・フランキー

2006年の本屋大賞は、リリー・フランキーさんの自伝的小説『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』が受賞しました。主人公である「ボク」が、福岡の田舎から上京し、大学生活やその後の自堕落な日々を送りながらも、ガンを患った母親「オカン」と過ごした日々を描いています。

ユーモラスで軽快な文章で綴られる日常の中に、母親への深い愛情が溢れています。誰にでも思い当たるような親子のエピソードに、笑ったり、切なくなったり、そして最後には温かい涙がこぼれることでしょう。普遍的な親子愛を描いた、感動の名作です。

| 受賞年 | 2006年 |

|---|---|

| 著者 | リリー・フランキー |

笑えるのに、最後は絶対に泣いちゃうんだよね。自分の母親を思い出して、胸がいっぱいになったよ。

21位『夜のピクニック』恩田陸

2005年の本屋大賞受賞作は、恩田陸さんの『夜のピクニック』です。全校生徒が夜を徹して80キロを歩く高校の伝統行事「歩行祭」を舞台に、生徒たちがそれぞれの思いを胸に歩き続ける一夜を描いた青春小説。

主人公の貴子は、この最後の歩行祭で、ある一つの賭けを胸に秘めていました。特別な事件が起こるわけではないけれど、友人との会話や、ふとした瞬間の心の動きが繊細に描かれており、読んでいると自分の高校時代を思い出すような懐かしい気持ちになります。青春の甘酸っぱさが詰まった、瑞々しい物語です。

| 受賞年 | 2005年 |

|---|---|

| 著者 | 恩田陸 |

ただ夜道を歩くだけなのに、こんなにドラマチックなんだね。自分の高校時代を思い出して、ちょっとキュンとしちゃったよ。

22位『博士の愛した数式』小川洋子

記念すべき第1回(2004年)の本屋大賞に輝いたのは、小川洋子さんの『博士の愛した数式』です。記憶が80分しか持たない天才数学者「博士」と、彼の世話をすることになった家政婦、そしてその息子の3人が、数字を通して心を通わせていく物語。

博士にとって、家政婦はいつも「初対面」。それでも、博士が語る数式の美しさや、息子を「ルート」と呼んで可愛がる姿に、三人の間には温かい絆が生まれていきます。静かで、優しく、そして切ない。数学の美しさと、愛の不思議さを教えてくれる、珠玉の一冊です。

| 受賞年 | 2004年 |

|---|---|

| 著者 | 小川洋子 |

数学は苦手だけど、博士の話はすごく素敵だったな。数字がこんなに愛おしく思えるなんて不思議だよね。

本屋大賞の歴代おすすめランキングを参考に、新たな一冊と出会おう

ここまで、本屋大賞の歴代受賞作をランキング形式でご紹介してきました。気になる作品は見つかりましたか?どの作品も、全国の書店員さんが「本当に売りたい!」と情熱を込めて選んだ名作ばかりです。

普段あまり本を読まないという方も、本屋大賞受賞作ならきっと楽しめるはず。このランキングを参考に、ぜひ新たな一冊と出会ってみてください。そして、お気に入りの本を見つけに、お近くの書店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。