あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】ホラー小説のおすすめランキングTOP35

はじめに:今読むべきホラー小説とは?

夜中に一人で本を読んでいて、背筋がゾッとするような恐怖に襲われた経験はありませんか? ホラー小説は、私たちをドキドキさせ、想像力をかき立てる不思議な魅力を持つジャンルです。文章だけで「怖い」と思わせてくれるのは、ホラー小説ならではの特別な体験と言えるでしょう。

ホラー小説と一括りにいっても、その世界は非常に奥深く、多岐にわたります。幽霊や超常現象が引き起こす怪奇現象を描いたもの、人間の内面に潜む狂気がじわじわとあぶり出されるサイコホラー、目を覆いたくなるような残酷な描写が特徴のスプラッターなど、さまざまなジャンルが存在します。近年では、ドキュメンタリーの手法を取り入れた「モキュメンタリー」のように、現実と虚構の境界線を曖昧にするスタイルも人気です。この記事では、数ある名作の中からあなたにぴったりの一冊を見つけるお手伝いをします。さあ、一緒に恐怖の扉を開けてみましょう。

【2025年最新】ホラー小説のおすすめランキングTOP35

ここからは、今絶対に読むべきホラー小説をランキング形式でご紹介します。Jホラーの金字塔から、SNSで話題の最新作、海外の名作まで、様々なジャンルの作品を厳選しました。

それぞれの作品が持つ独自の恐怖の形を、あらすじや魅力と共にお届けします。あなたがまだ体験したことのない、新たな恐怖の世界がここにあるかもしれません。気になる一冊を見つけて、眠れない夜のお供にしてみてはいかがでしょうか。

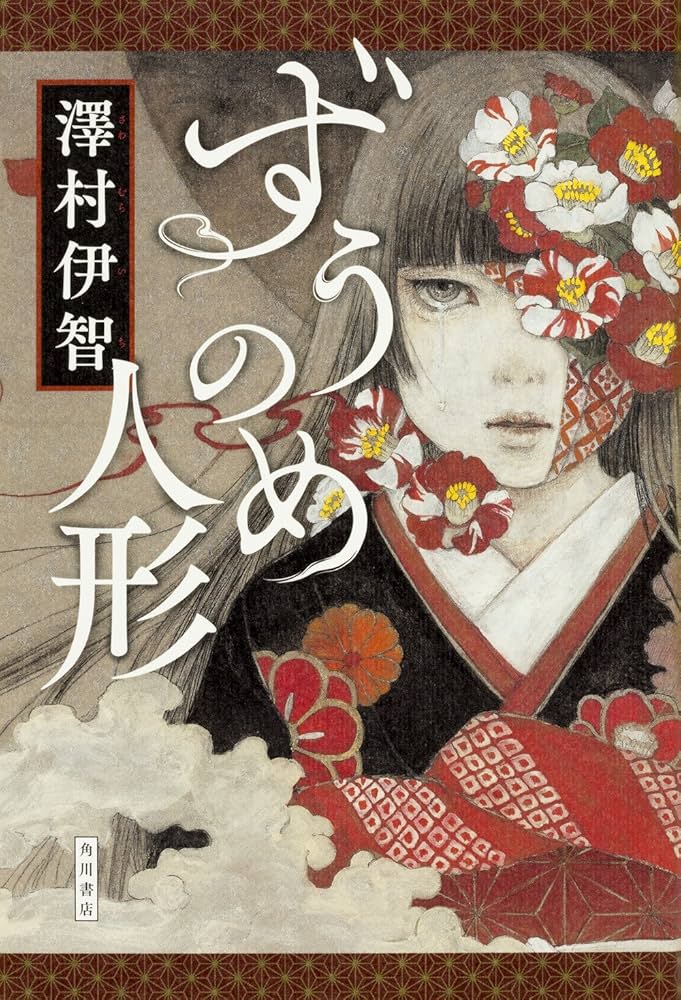

1位: 『ずうのめ人形』 澤村伊智

オカルト雑誌のライターである野崎は、先輩ライターが取材中に謎の失踪を遂げたことを知ります。その失踪には、都市伝説「ずうのめ人形」が関係しているようでした。野崎は、霊能力を持つ比嘉姉妹の妹・真琴と共に調査を開始します。

本作は、民俗学的な要素と都市伝説の不気味さが見事に融合した作品です。読者は、主人公たちと共に「ずうのめ人形」の謎を追ううちに、じわじわと広がる恐怖に囚われるでしょう。読み終えた後、背後に何かの気配を感じてしまうかもしれません。

ふくちい

ふくちい本作が提示する恐怖の根源は、単なる超常現象に留まらない。人間の伝承が生み出す呪詛のメカニズムを冷徹に描き切っている点にこそ、その真髄が存在する。

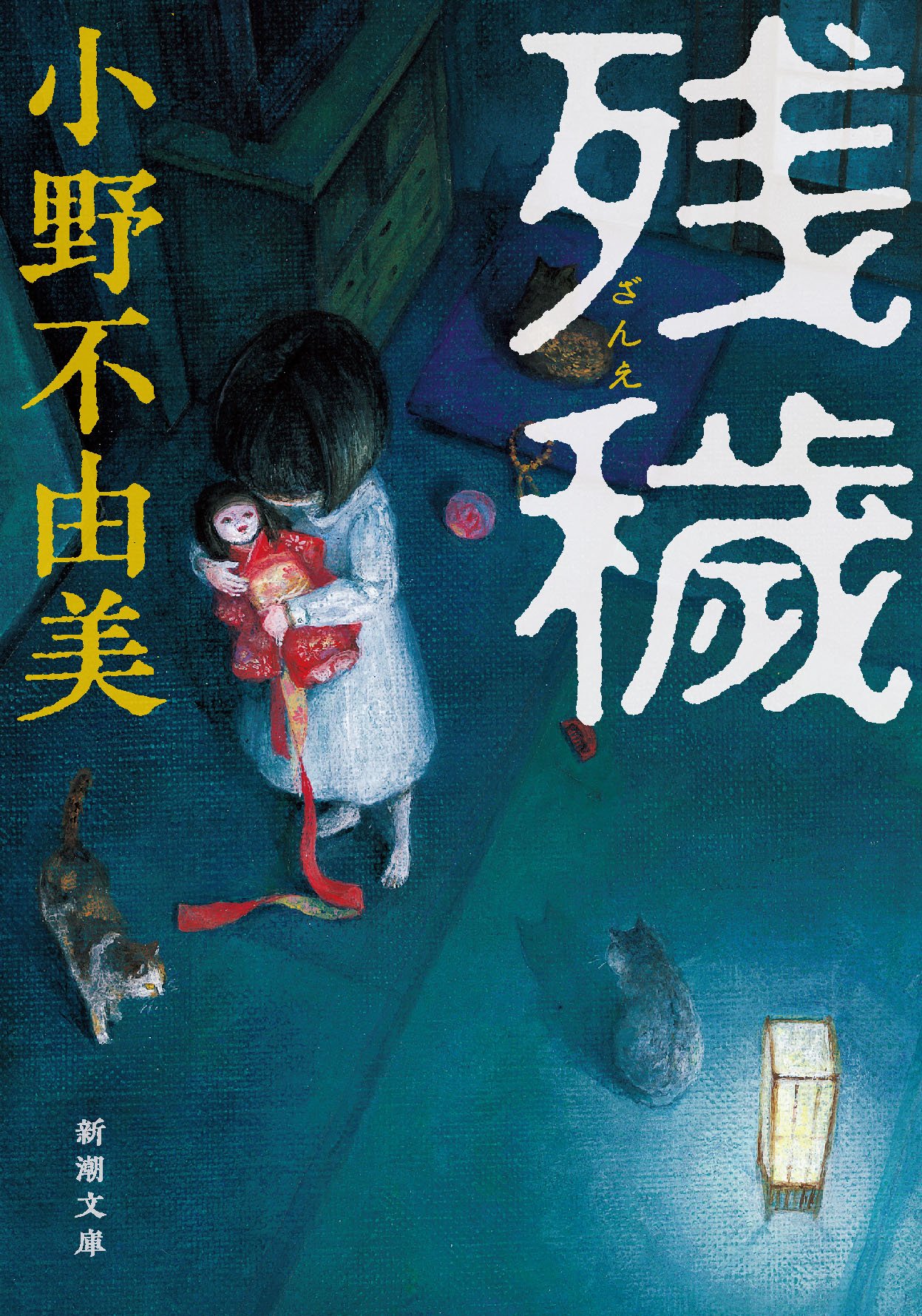

2位: 『残穢』 小野不由美

小説家である「私」のもとに、読者の久保さんから一通の手紙が届きます。その内容は、引っ越したばかりの部屋で奇妙な音がするというものでした。何の変哲もないマンションで起きる怪異を調べていくうちに、その土地に隠された恐ろしい因縁が浮かび上がってきます。

本作は、ドキュメンタリー形式で物語が進行するのが特徴です。日常が少しずつ侵食されていく過程がリアルに描かれており、読んでいるうちにどこまでがフィクションなのか分からなくなるような感覚に陥ります。怨みを伴う死が「穢れ」となって伝染していくという設定は、まさにジャパニーズホラーの真骨頂と言えるでしょう。

土地に刻まれた記憶が「穢れ」として伝播するというコンセプトは秀逸だ。日常に潜む恐怖を淡々と炙り出す筆致からは、作者の並々ならぬ力量を感じざるを得ない。

3位: 『近畿地方のある場所について』 背筋

ウェブライターの主人公が、知人から紹介された「近畿地方のある場所」に関する不可解な体験談の数々。彼はその場所に隠された謎を解明するため、雑誌の編集担当者と共に調査を開始します。集まる情報はいずれも断片的でありながら、奇妙な共通点を持っていました。

本作は、インターネットの掲示板やSNSで怪談が拡散していく現代的な恐怖を描いたモキュメンタリーホラーです。様々な媒体から集められた情報をつなぎ合わせていくうちに、恐ろしい全体像が浮かび上がってくる構成は見事の一言。読者も主人公と共に調査員の一人になったかのような没入感を味わえます。

断片的な情報群から恐怖の全体像を読者に構築させる手法は、現代的かつ効果的である。情報の拡散と変容がもたらす恐怖の本質を鋭く突いている。

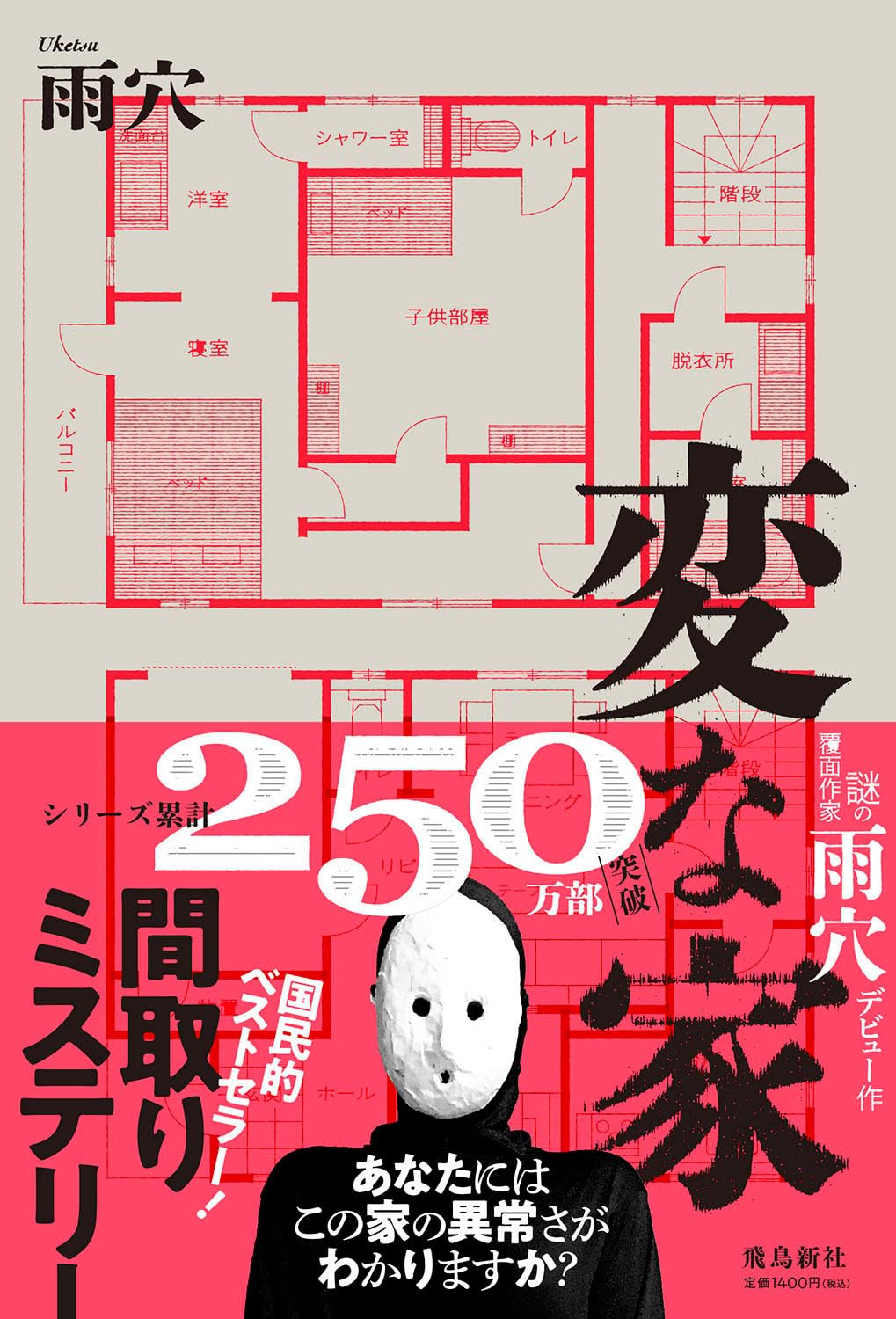

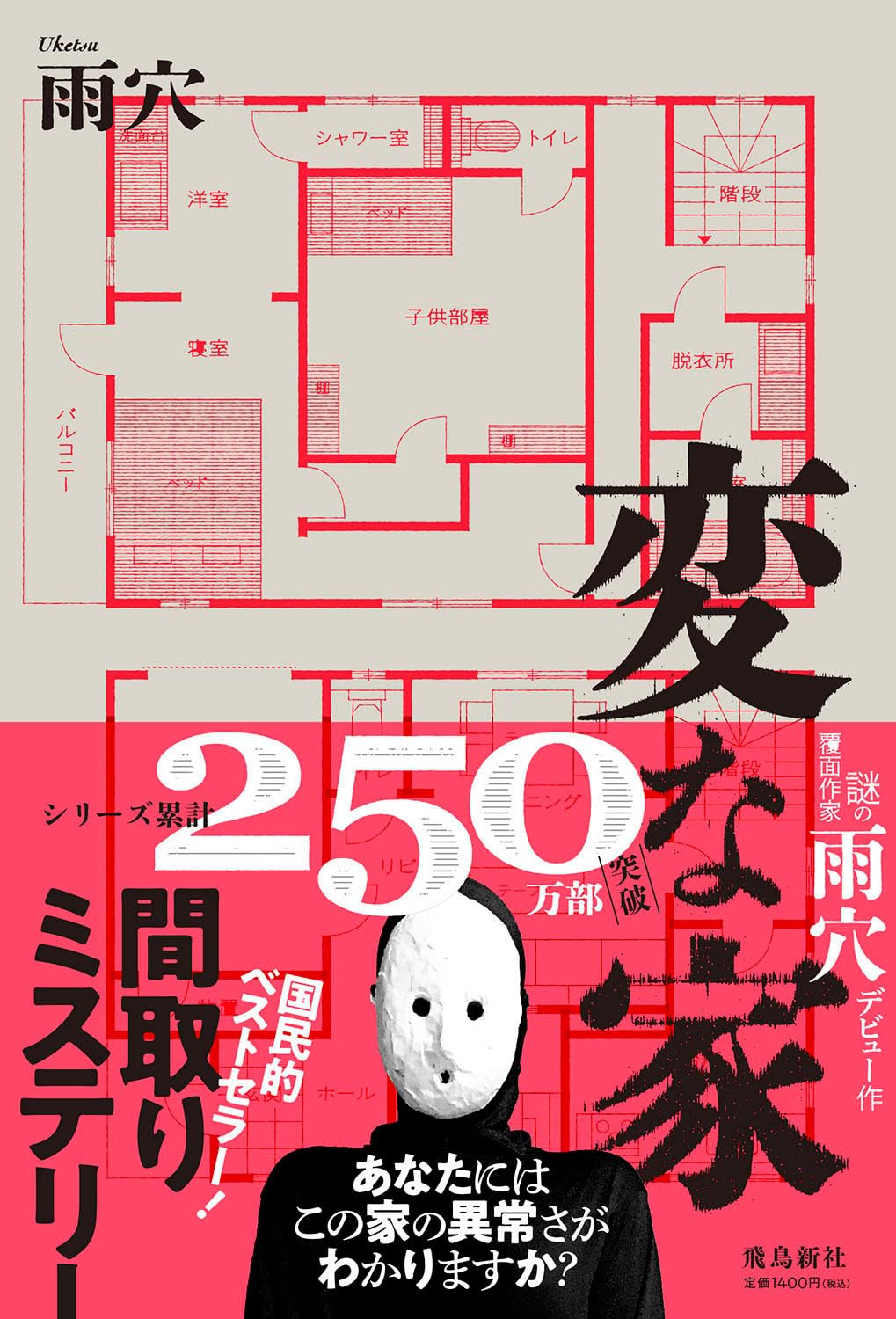

4位: 『変な家』 雨穴

オカルト専門のフリーライターである主人公は、知人からある家の間取り図を見せられます。一見するとごく普通の一戸建てですが、注意深く見るとそこには不可解な点がいくつも存在しました。キッチンにある謎の空間、二階の子ども部屋の奇妙な扉。主人公は設計士の栗原と共に、この「変な家」の謎に迫っていきます。

本作は、不動産の間取り図という身近な題材から、そこに隠された人間の狂気をあぶり出すミステリーホラーです。YouTube動画から火が付いた作品としても知られ、その斬新な切り口は多くの読者を惹きつけました。物語が進むにつれて明らかになる事実は、間取りの不気味さを超えた恐怖を読者にもたらします。

間取り図という無機質な情報から、人間の隠された意図と狂気を読み解くという着眼点。日常に潜む非日常を可視化する手腕は評価に値する。

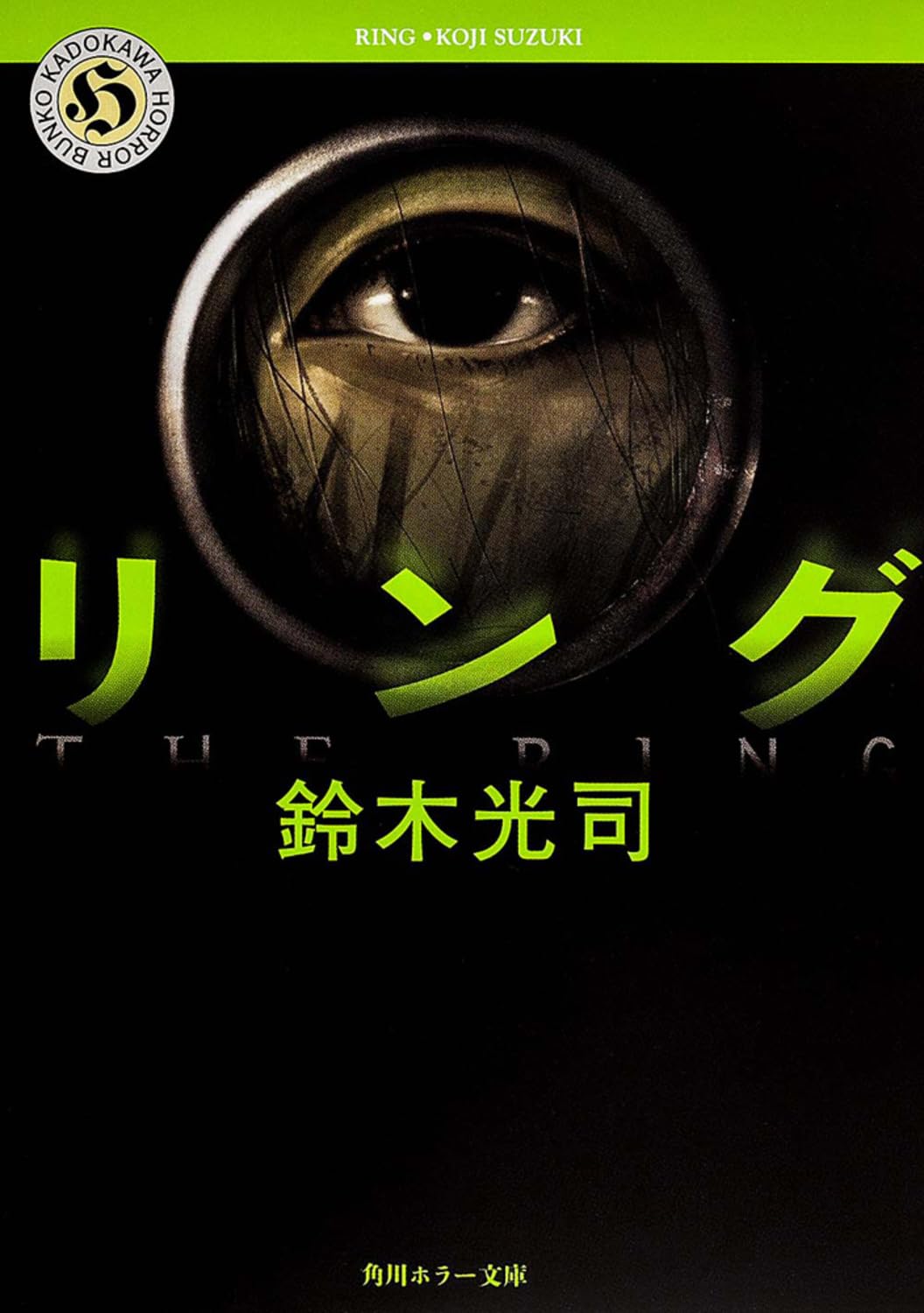

5位: 『リング』 鈴木光司

雑誌記者の浅川和行は、ある都市伝説の取材を進める中で、見た者を一週間後に死に至らしめるという「呪いのビデオ」の存在を知ります。興味本位でそのビデオを観てしまった彼は、友人の高山竜司と共に、死の運命から逃れるためにビデオの謎を解明しようと奔走します。

本作は、1990年代のジャパニーズホラーブームの火付け役となった金字塔的作品です。ビデオテープという当時普及していたメディアを介して呪いが拡散していくという設定は、多くの人々に衝撃と恐怖を与えました。科学では解明できない超常現象の恐怖と、タイムリミットが迫るサスペンスが見事に融合しています。

ビデオテープを媒介とする呪いの拡散というモチーフは、当時のメディア環境を的確に捉えている。科学的知見と超自然現象の対立構造を通じて、根源的な恐怖を描き出すことに成功している。

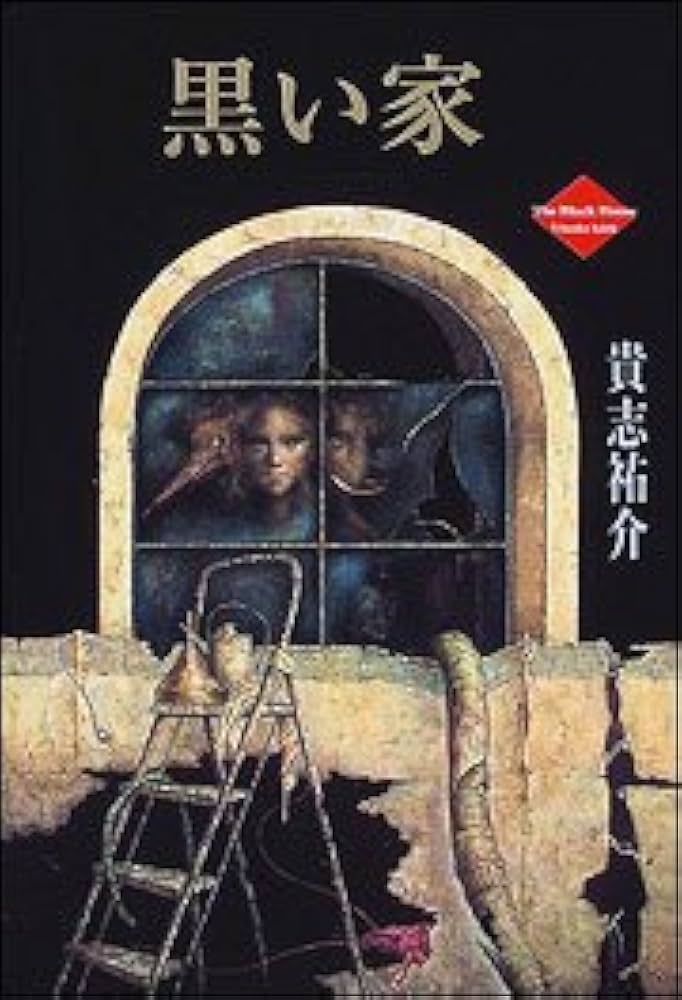

6位: 『黒い家』 貴志祐介

生命保険会社に勤める若槻慎二は、ある日、顧客の家で子どもの首吊り死体を発見します。当初は自殺かと思われましたが、彼は顧客夫婦の不審な態度から保険金殺人を疑い始めます。調査を進めるうちに、若槻は人間の底知れぬ悪意と狂気に直面することになります。

本作は、日本ホラー小説大賞を受賞したホラーサスペンスの名作です。幽霊や超常現象ではなく、人間の内面に潜む恐怖を描き切ったことで高い評価を得ました。読者は主人公と共に、人間の欲望が引き起こす最悪の事態を追体験することになるでしょう。累計発行部数は130万部を突破しています。

本作における恐怖の対象は、超常的な存在ではなく、徹底して人間そのものである。保険金殺人を巡る冷徹な心理描写は、人間の内包する悪意の深淵を克明に描き出している。

7位: 『ぼぎわんが、来る』 澤村伊智

田原秀樹の周りで、次々と起こる不可解な出来事。それは、彼の故郷で恐れられている怪異「ぼぎわん」の仕業なのでしょうか。愛する家族を守るため、秀樹はオカルトライターの野崎や、その知人である霊媒師の比嘉真琴に助けを求めます。

本作は、第22回日本ホラー小説大賞で大賞を受賞した、澤村伊智のデビュー作です。民俗学的な要素をベースにしながらも、現代的な恐怖を描き出す手腕は圧巻の一言。正体不明の怪異「ぼぎわん」が、人々の心の隙間に忍び寄る様は、読者に言い知れぬ不安を感じさせます。

民俗学的な恐怖の対象を現代社会に召喚し、それが人々の心理的脆弱性といかに結びつくかを描いた点に本作の独自性がある。恐怖の多層的な構造分析が見事である。

8位: 『変な家2』 雨穴

ベストセラーとなった『変な家』の続編。本作では、前作の主人公である筆者と設計士の栗原が、新たに11の「変な家」の間取りの謎に挑みます。一見すると無関係に見える11の物件。しかし、その間取り図を注意深く調べていくと、それぞれが恐ろしい事件や人間の業と深く結びついていることが明らかになっていきます。

前作で好評を博した「間取りミステリー」というコンセプトはそのままに、物語はさらにスケールアップしています。一つ一つの間取りの謎が、やがて一つの大きな物語へと収斂していく構成は圧巻です。読者は、間取り図に隠された人々の営みと、そこに潜む狂気に再び引き込まれることでしょう。

複数の独立した事象が、最終的に一つの線で結ばれる構成は、ミステリーとしての完成度を飛躍的に高めている。間取りという静的な情報から、動的な人間のドラマを紡ぎ出す手腕は健在である。

9位: 『禍』 小田雅久仁

本作は、人間の身体や感覚をテーマにした6つの物語が収録された短編集です。耳から人間の脳をすする謎の存在、赤ん坊の泣き声に似た音を出す木、人の腕に寄生する美しい花など、生理的な嫌悪感と美しさが同居した世界が描かれます。

「このホラーがすごい! 2024年版」で1位に輝いた衝撃作としても知られています。人体をモチーフとした強烈な恐怖描写や、心理的にじわじわと迫る演出が特徴で、軽いホラーでは物足りない読者におすすめです。読後、自分の身体が奇妙に感じられてしまうかもしれません。

身体性の変容というテーマを通じて、存在の不確かさを問う本作の試みは野心的である。グロテスクな描写の奥に、人間存在への根源的な問いかけが内包されている。

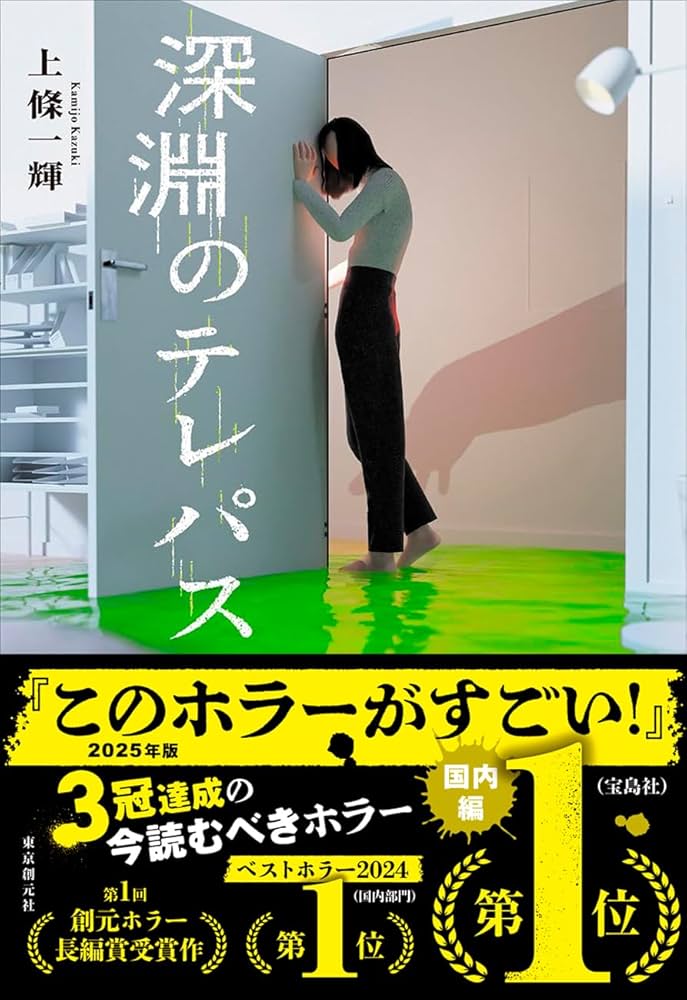

10位: 『深淵のテレパス』 上條一輝

主人公の少年は、ある日、自分にテレパシー能力が備わっていることに気づきます。しかし、その能力は他人の思考を一方的に受信するだけの不完全なものでした。彼は能力に苦悩しながらも、同じように特殊な能力を持つ人々が引き起こす事件に巻き込まれていきます。

本作は、特殊能力というSF的な要素と、人間の心の闇を描くサイコホラーが融合した作品です。他人の悪意や狂気がダイレクトに流れ込んでくる恐怖は、テレパシーという能力の負の側面を強烈に描き出しています。思春期の少年少女が抱える孤独や葛藤も丁寧に描かれており、青春小説としての一面も持っています。

テレパシーという超常的な能力を、コミュニケーションの断絶と孤独を象徴する装置として用いた点が興味深い。SF的設定を、人間の内面を描くための効果的なツールとして活用している。

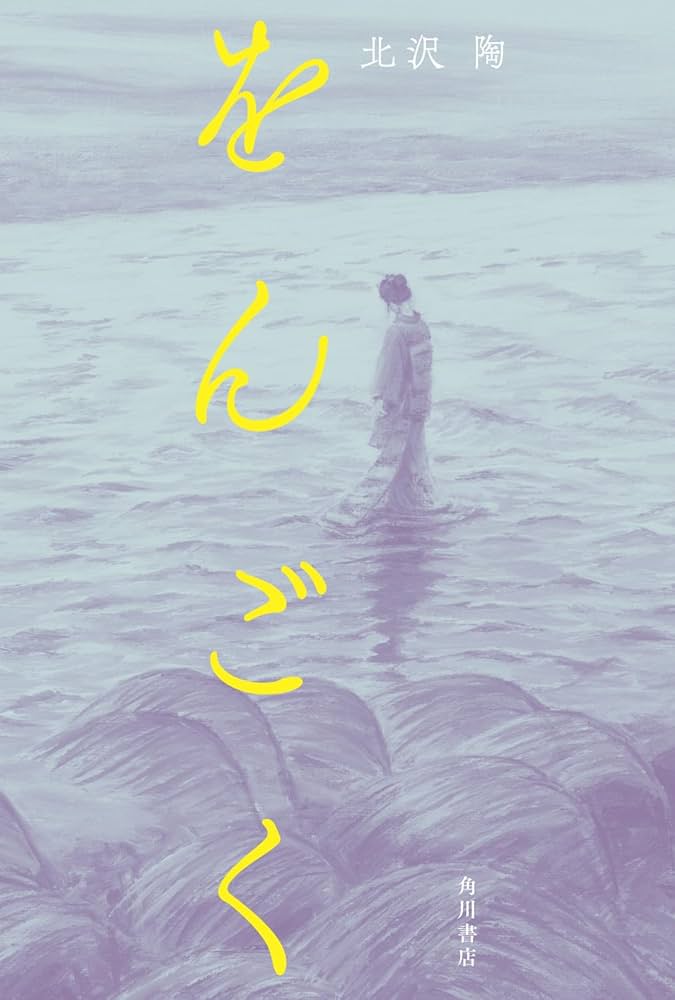

11位: 『をんごく』 北沢陶

本作は、遠い国や異世界をテーマにした怪談が収録された短編集です。表題作の「をんごく」では、地図に載っていない謎の国に迷い込んでしまった人々の運命が描かれます。どの物語も、どこか懐かしくも不気味な雰囲気に満ちています。

民話や都市伝説を彷彿とさせるような、奇妙で幻想的な世界観が本作の魅力です。直接的な恐怖描写は少ないものの、じわじわと常識が通用しない世界に引きずり込まれていくような感覚は、独特の読後感を残します。異界への憧れと恐怖を同時にかき立てられる一冊です。

異界との接触という古典的なモチーフを、現代的な感性で再構築している。日常と非日常の境界が揺らぐ様を静謐な筆致で描くことで、かえって深い恐怖を生み出すことに成功している。

12位: 『らせん』 鈴木光司

監察医の安藤満男は、謎の死を遂げた友人・高山竜司の解剖を担当します。彼は遺体から正体不明の肉腫を発見し、その死の真相を探り始めます。調査を進める中で、彼は高山が追っていた「呪いのビデオ」の存在に行き着きますが、その呪いは新たな形で進化を遂げていました。

『リング』の続編にあたる本作は、前作のオカルト的な恐怖に科学的な要素を加え、物語を新たな次元へと導きます。ウイルスのように増殖し、進化する呪いの概念は、読者に絶望的な恐怖を植え付けます。ミステリーとしても非常に完成度が高く、衝撃的な結末は多くの読者を驚かせました。

前作で提示された超自然的な呪いを、科学的なメタファーを用いて再定義した点が画期的である。恐怖の対象を進化させることで、物語世界を拡張するという野心的な試みが見て取れる。

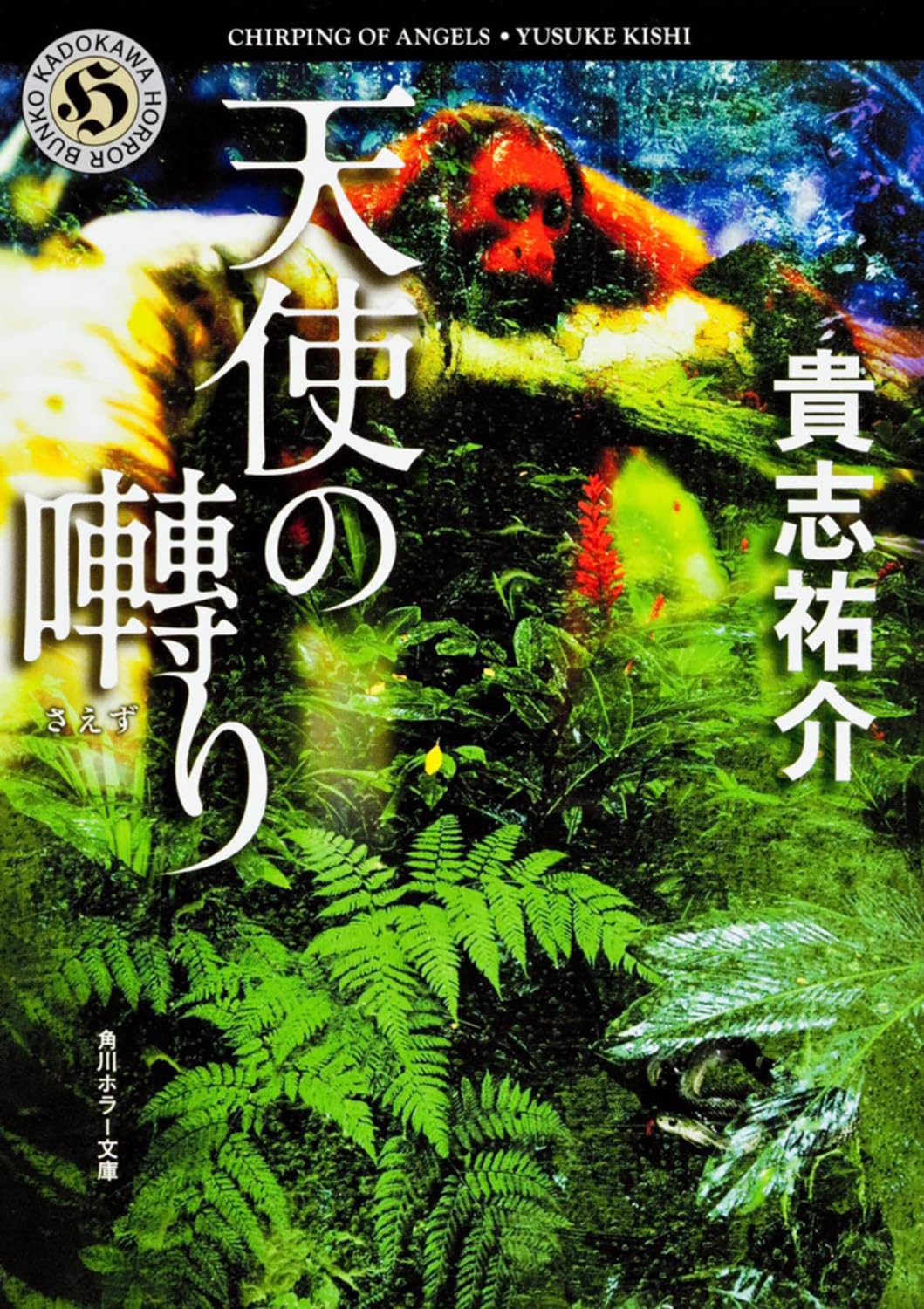

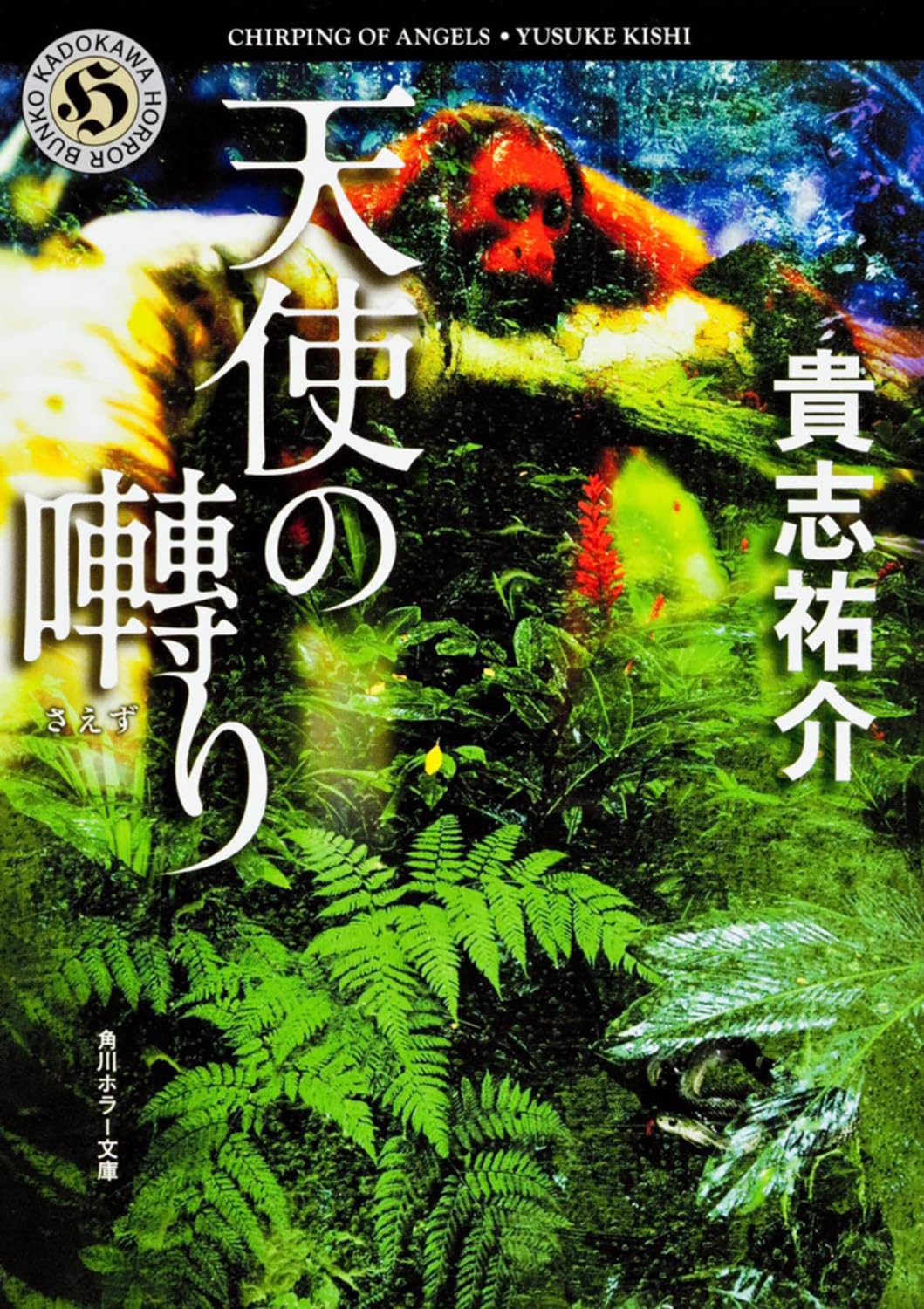

13位: 『天使の囀り』 貴志祐介

ホスピスで働く精神科医の北島早苗は、末期がんの患者が「天使の声が聞こえる」と言い残して自殺したことに疑問を抱きます。同じ頃、アマゾンで調査を行っていた恋人の高梨が、謎の病原体に感染して帰国。彼の身にも、恐ろしい変化が現れ始めます。

本作は、科学的な知識に基づいた設定で、リアルな恐怖を描き出すバイオホラーの傑作です。未知の寄生体が人間の脳を操り、種の保存のために宿主をコントロールするというアイデアは、読者の知的好奇心を刺激すると同時に、根源的な恐怖を呼び覚まします。グロテスクな描写も多いため、耐性のない方は注意が必要です。

寄生生物による精神支配というテーマは、人間の自由意志とは何かという哲学的問いを内包している。科学的知見に基づいた緻密な設定が、物語のリアリティと恐怖を増幅させている。

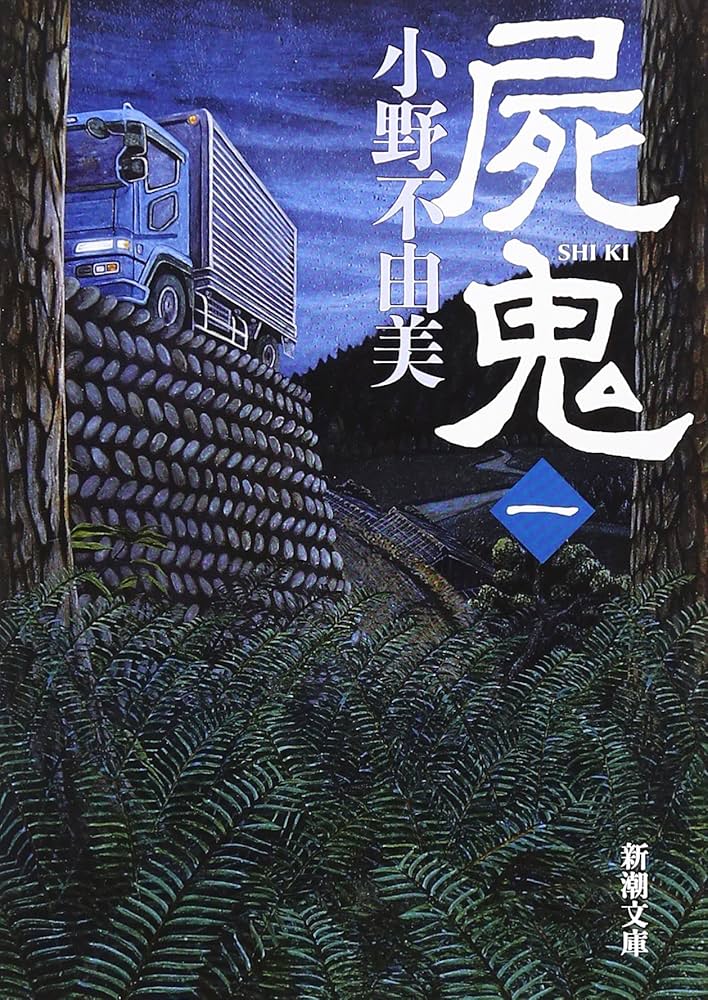

14位: 『屍鬼』 小野不由美

人口わずか1300人の小さな村、外場村。ある日、村に越してきた洋館の住人を皮切りに、村人が次々と謎の死を遂げていきます。村の医師である尾崎敏夫は、この連続死が単なる伝染病ではないことに気づき、その原因を探り始めます。やがて彼は、死んだはずの村人が蘇っているという、信じがたい事実に直面します。

本作は、閉鎖的な村を舞台に、吸血鬼(屍鬼)の恐怖と、それに立ち向かう人間たちの姿を描いた大長編ホラーです。極限状態に追い込まれた人間の心理描写が巧みで、どちらが正義でどちらが悪なのか、読者は問いかけられることになります。恐怖だけでなく、人間の業や哀しみをも描いた重厚な物語です。

本作は単なるモンスターパニックに留まらない。極限状況下における人間の倫理観の変容と、集団心理の恐ろしさを描いた社会派ドラマとしての側面も有している。

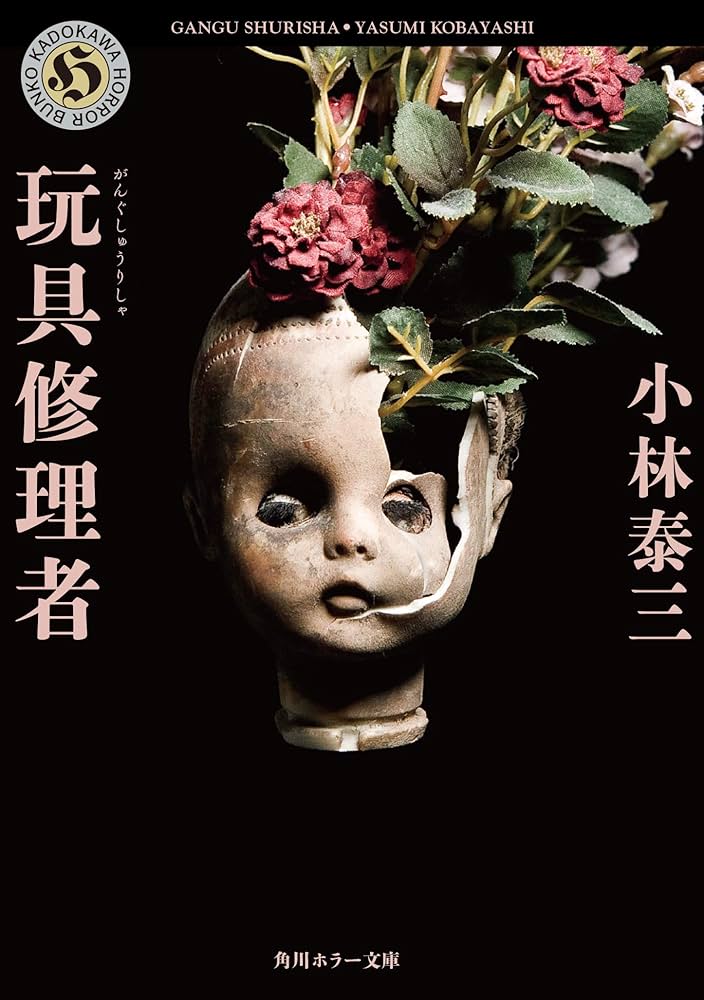

15位: 『玩具修理者』 小林泰三

「どんなものでも直してくれる」という不思議な玩具修理者の噂。主人公は、弟を誤って死なせてしまったと思い込み、彼を修理してもらうために玩具修理者のもとを訪れます。しかし、そこで彼女が目の当たりにしたのは、想像を絶する光景でした。

本作は、第2回日本ホラー小説大賞で短編賞を受賞した、小林泰三のデビュー作です。幻想的で美しい文章で綴られる物語は、一転して読者を奈落の底に突き落とします。グロテスクでありながらも、どこか哲学的な問いを投げかけるラストは、強烈な印象を残すでしょう。ホラー小説史に残る傑作短編として、今なお多くの読者に読み継がれています。

生命と無生物の境界線を曖昧にすることで、「存在」そのものの定義を問い直す本作の構造は、極めて哲学的である。美麗な文体と残酷な内容のコントラストが、作品の恐怖を際立たせている。

16位: 『夜市』 恒川光太郎

妖怪たちが様々な品物を売る不思議な市場「夜市」。ここでは、望むものなら何でも手に入りますが、そのためには自分にとって大切な何かを代償として支払わなければなりません。高校生のいずみは、幼い頃に夜市に迷い込み、ある「才能」を売って弟を買い戻した過去がありました。

本作は、第12回日本ホラー小説大賞を受賞した作品で、表題作「夜市」と「風の古道」の二編が収録されています。どこか懐かしく幻想的な世界観の中に、人間の業や選択の重さが描かれています。ホラーでありながら、切なく美しい物語は、読者の心に深い余韻を残すでしょう。ファンタジーとホラーが融合した独特の作風が魅力です。

本作は恐怖を描きながらも、ノスタルジアや哀切といった複雑な感情を喚起させる。幻想的な世界設定を通じて、人間の普遍的なテーマである「喪失と獲得」を描き出した点に文学的価値がある。

17位: 『予言の島』 澤村伊智

瀬戸内海に浮かぶ霧久井島。この島には、かつて一世を風靡した霊能者が「霊魂六つが冥府へ堕つる」という予言を残していました。主人公の天宮淳は、幼馴染たちと興味本位で島を訪れますが、島では予言をなぞるような不審な連続死事件が発生し、淳は事件の渦中に巻き込まれていきます。

本作は、人気の「比嘉姉妹シリーズ」の一作ですが、独立したミステリーとしても楽しむことができます。閉鎖的な島という舞台設定、古くから伝わる伝説、そして連続殺人事件という要素が絡み合い、終始不穏な空気が読者を包み込みます。ホラーと本格ミステリーが見事に融合した一冊です。

閉鎖空間における連続殺人というミステリーの古典的構造に、民俗学的ホラーの要素を組み込むことで、独自の緊張感を生み出している。論理と超常が交錯する様は、シリーズの真骨頂と言えよう。

18位: 『ぼっけえ、きょうてえ』 岩井志麻子

本作は、岡山県を舞台に、遊郭の女郎や芸者など、過酷な運命を生きた女性たちの独白形式で語られる怪談短編集です。表題作の「ぼっけえ、きょうてえ」(岡山弁で「とても怖い」の意)は、醜い容姿のために客がつかない女郎が、あるおぞましい方法で男たちを虜にしていく物語です。

第6回日本ホラー小説大賞を受賞し、山本周五郎賞の候補にもなった本作は、人間の情念や業の深さを強烈に描き出しています。独特の方言で語られる物語は、土着的な湿り気と生々しさを帯びており、読者に言い知れぬ恐怖と哀しみを与えます。人間の内面こそが最も恐ろしい、ということを再認識させられる一冊です。

土俗的な方言を用いることで、物語にリアリティと呪術的な響きを与えている。人間の性と業という普遍的なテーマを、極めておぞましくも美しい筆致で描いた傑作である。

19位: 『首無の如き祟るもの』 三津田信三

作家の「私」は、戦時中に淡路島の旧家で起きた連続殺人事件の謎を追うことになります。その家には「首無(くびなし)の如きもの」が祟るという不気味な伝承がありました。関係者の証言を元に事件の真相を探るうち、「私」自身も怪異に巻き込まれていきます。

本作は、ホラーと本格ミステリーが高度に融合した「刀城言耶シリーズ」の一作です。怪奇現象が次々と起こる中で、それらが論理的に解決されていくのか、それとも本物の怪異なのか、読者は最後まで翻弄され続けます。緻密な伏線と驚愕の結末は、ミステリーファンも唸らせる完成度を誇ります。

ホラーとミステリーのジャンル的境界線を意図的に曖昧にすることで、読者の予断を巧みに裏切る構成は見事である。超自然的な恐怖と論理的な謎解きの緊張感が、作品全体を持続させている。

20位: 『かわいそ笑』 梨

本作は、インターネット上に投稿された怪談や都市伝説を収集・再構成したような形式で語られる、6つの物語からなる短編集です。友人から送られてきた不気味な動画、謎の儀式について書かれた手記、いわくつきの空き家にまつわる噂話など、現代的なモチーフが巧みに使われています。

ネット怪談の旗手として注目される作家・梨のデビュー作であり、その作風は「モキュメンタリーホラー」とも評されます。どこまでが創作でどこからが事実なのか分からない、リアルな質感が特徴です。日常に潜む小さな違和感が、やがて大きな恐怖へと繋がっていく過程は、読者の不安を静かに、しかし確実にかき立てます。

インターネットという現代的な伝承の場を舞台に、情報の断片が恐怖を増幅させるプロセスを描いている。リアリティとフィクションの境界を曖昧にする手法は、現代ホラーの一つの到達点を示している。

21位: 『斬首の森』 澤村伊智

霊能力を持つ比嘉琴子の幼少期を描いた、人気の「比嘉姉妹シリーズ」の前日譚。まだ能力をうまくコントロールできなかった琴子は、ある日、森の中で「首のないもの」に遭遇します。その出会いをきっかけに、彼女は自らの力と向き合い、恐ろしい怪異との戦いに身を投じることになります。

シリーズ最強の霊能力者である比嘉琴子のルーツが明かされる本作は、ファンにとって必読の一冊です。彼女がなぜこれほどまでに強力な力を持つに至ったのか、その壮絶な過去が描かれます。ホラーとしての恐怖はもちろんのこと、一人の少女の成長物語としても読み応えのある作品です。

主人公のオリジンを描くことで、シリーズ全体の神話性を高めることに成功している。強大な能力の獲得が、いかに過酷な試練と結びついているかを示す、ビルドゥングスロマンとしての側面も持つ。

22位: 『でぃすぺる』 今村昌弘

地方の町で、小学生を狙った連続誘拐事件が発生します。町の大人たちが不安に駆られる中、オカルト好きの少年・ゆうれいは、この事件が町の都市伝説「子取り鬼」の仕業だと信じ、仲間たちと調査に乗り出します。しかし、彼らが真実に近づくにつれて、事態は予期せぬ方向へと転がっていきます。

『屍人荘の殺人』で知られる今村昌弘が描く、ジュブナイル・ホラーミステリー。少年たちの冒険譚というワクワクする要素と、忍び寄る本格的なホラー、そしてロジカルな謎解きが見事に融合しています。ノスタルジックな雰囲気の中で展開される物語は、大人も子どもも楽しめるエンターテインメント作品です。

ジュブナイルという枠組みの中で、ホラーとミステリーの要素を巧みに配分している。子供の視点から描かれる恐怖と、大人の世界の論理が交錯する構成が、物語に深みを与えている。

23位: 『火のないところに煙は』 芦沢央

作家である主人公が、過去に経験したり、他人から聞いたりした奇妙な出来事について語る形式で物語は進みます。一見すると無関係に見えるそれぞれの怪談。しかし、読み進めるうちに、それらの話が微妙にリンクし、一つの大きな恐怖の全体像を形作っていくことに読者は気づきます。

本作は、一つ一つの話が独立した怪談として楽しめる連作短編集でありながら、全体を通して読むと長編小説のような仕掛けが施されています。些細な違和感が伏線となり、最後の最後で全てが繋がる構成は見事。怪談の背後に隠された「語り手」自身の秘密が明らかになった時、読者は本当の恐怖を味わうことになります。

断片的な怪談が、最終的に語り手自身の物語へと収斂していくメタ構造は、極めて洗練されている。恐怖の対象が、語られる物語から語り手そのものへと反転する瞬間の衝撃は計り知れない。

24位: 『シャイニング』 スティーヴン・キング

冬の間、雪で閉ざされるホテルに、管理人としてやってきた作家志望のジャック・トランス一家。しかし、そのホテルには過去の惨劇によって生まれた邪悪な意志が宿っていました。ホテルはジャックの心の闇を増幅させ、彼を狂気へと導いていきます。息子のダニーだけが、自らの持つ超能力「シャイニング」でホテルの邪悪な存在に気づいていました。

「ホラーの帝王」スティーヴン・キングの代表作であり、モダンホラーの金字塔として知られる作品です。閉鎖された空間で精神的に追い詰められていく人間の恐怖と、超常的な存在がもたらす恐怖が見事に描かれています。映画版も有名ですが、小説では主人公ジャックの内面がより詳細に描かれており、彼の苦悩と狂気が深く伝わってきます。

本作は、外界から隔絶された空間が人間の心理に及ぼす影響を克明に描いた心理ホラーの傑作である。アルコール依存症や家庭内暴力といった現実的なテーマを、超自然的な恐怖のメタファーとして昇華させている。

25位: 『粘膜人間』 飴村行

アメリカの田舎町で、連続して発見される手足のない人間の死体。FBI捜査官のレイは、この奇怪な事件の捜査を開始します。捜査線上に浮かび上がったのは、謎の美少年ユート。彼と接触した人々は、次々と常軌を逸した行動をとり始めます。

第15回日本ホラー小説大賞を受賞した本作は、その過激なスプラッター描写とグロテスクな内容で大きな物議を醸した問題作です。人間の肉体が変容していく様を、執拗なまでに詳細に描き出しています。しかし、その根底にあるのは純粋な愛と孤独の物語であり、読後には不思議な切なさが残ります。読む人を選ぶ作品ですが、唯一無二の読書体験を約束してくれる一冊です。

極端な身体変容の描写は、アイデンティティの崩壊と再生というテーマを象徴している。本作の価値は、単なるスプラッターに留まらず、愛と存在を巡るグロテスクな寓話として成立している点にある。

26位: 『殺人鬼』 綾辻行人

双子の兄が惨殺された過去を持つ主人公。彼は、犯人への復讐を誓い、異常犯罪者ばかりを収容する病院に精神科医として潜入します。しかし、そこは想像を絶する狂気と恐怖が渦巻く場所でした。彼は、兄を殺した「殺人鬼」を見つけ出し、復讐を遂げることができるのでしょうか。

『館』シリーズで知られるミステリーの巨匠・綾辻行人が描く、サイコホラーの傑作です。人間の心の奥底に潜む悪意や狂気を、これでもかと突きつけてきます。息もつかせぬスリリングな展開と、読者の予想を裏切る結末は、まさに綾辻作品の真骨頂。後味の悪さも含めて、強烈なインパクトを残す一冊です。

本作は、復讐という動機が、いかに人間を狂気の淵へと追いやるかを描いている。正常と異常の境界線が曖昧になっていく過程を冷徹な視点で追うことで、読者に根源的な問いを突きつける。

27位: 『クリムゾンの迷宮』 貴志祐介

主人公の藤木は、見知らぬ場所で目を覚まします。そこは、赤い岩と奇妙な植物に覆われた異様な世界でした。彼のそばには、同じように状況が飲み込めていない8人の男女。やがて彼らは、生き残りをかけて互いに殺し合わなければならない、恐ろしいゲームに参加させられたことを知ります。

本作は、デスゲームというジャンルの先駆けともいえるサバイバルホラーです。極限状態に置かれた人間たちが、どのように行動し、変化していくのかがリアルに描かれています。食料も水も限られた状況で、疑心暗鬼に陥りながらも生き残ろうとする登場人物たちの姿は、人間の本性をあぶり出します。スリリングな展開に、ページをめくる手が止まらなくなるでしょう。

極限状況下における人間心理の変容を描くことで、社会契約が失われた世界での倫理の在り方を問うている。サバイバルという状況設定は、人間の本性を炙り出すための実験場として機能している。

28位: 『墓地を見おろす家』 小池真理子

都心にありながら格安という好条件のマンションに引っ越してきた哲平一家。しかし、その家の窓からは広大な墓地が見下ろせました。やがて、家族の周りで次々と不可解な出来事が起こり始めます。家にいるはずのない何かの気配、不気味な物音。一家は、得体の知れない恐怖に少しずつ追い詰められていきます。

直木賞作家・小池真理子による、モダンホラーの名作です。派手な恐怖演出ではなく、日常に潜む静かな恐怖を丹念に描くことで、読者の不安をかき立てます。特に、登場人物たちの心理描写が巧みで、恐怖によって精神が蝕まれていく過程がリアルに伝わってきます。王道のジャパニーズホラーを読みたい方におすすめの一冊です。

本作の恐怖は、超自然的な現象そのものよりも、それによって引き起こされる登場人物たちの心理的崩壊の過程にある。日常が静かに侵食されていく様を描く筆致は、モダンホラーの王道と言える。

29位: 『パラサイト・イヴ』 瀬名秀明

最愛の妻を事故で亡くした科学者の利明。彼は、妻の肝細胞を密かに培養し続けますが、その細胞は彼の意図を超えて異常な進化を遂げ始めます。同じ頃、人間の体内に存在するミトコンドリアが、人類に対して反乱を開始。それは、新たな生命体「イヴ」の誕生を意味していました。

第2回日本ホラー小説大賞を受賞した、SFホラーの金字塔です。科学的な知見に基づいた壮大なスケールの物語は、ホラーというジャンルに新たな可能性を示しました。私たちの体内に存在するミトコンドリアが、実は独立した意識を持つ生命体だったという設定は、非常に独創的で知的な恐怖を読者にもたらします。ゲーム化や映画化もされた人気作品です。

ミトコンドリアという科学的な実体を、人類への反逆者として描く着想は革新的である。本作は、人間の身体が単一の個体ではなく、複数の生命体の共生関係によって成り立っているという事実を、恐怖の源泉へと転化させた。

30位: 『悪の教典』 貴志祐介

生徒から絶大な人気を誇る高校教師、蓮実聖司。彼は、爽やかなルックスと巧みな話術で、生徒や同僚、保護者からの信頼を一身に集めていました。しかし、その完璧な仮面の裏側には、恐るべき本性が隠されていました。彼は、自らの目的のためならば、ためらうことなく他人を殺害できるサイコパスだったのです。

本作は、生まれながらにして共感性を持たない反社会性パーソナリティ障害の持ち主が、いかにして周囲を欺き、自らの欲望を満たしていくかを描いたサイコホラーです。蓮実の視点で語られる物語は、彼の異常な思考回路を読者に追体験させます。特に、クライマックスで繰り広げられる大量殺戮の場面は、その圧倒的な暴力性と絶望感で、多くの読者に衝撃を与えました。

本作は、共感性の欠如というサイコパスの本質を、主人公の内面描写を通じて徹底的に描き出している。日常に潜む絶対的な悪意が、いかに平然と存在しうるかという恐怖を提示した点で、社会的な意義を持つ作品である。

31位: 『リカ』 五十嵐貴久

平凡なサラリーマンの本間は、出会い系サイトで「リカ」と名乗る女性と知り合います。しかし、彼女は次第に常軌を逸したストーカーへと変貌し、本間の日常を侵食し始めます。彼女の異常な愛情と執着から、本間は逃れることができるのでしょうか。

第2回ホラーサスペンス大賞を受賞した本作は、ストーカーの恐怖を極限まで描いたサイコホラーです。神出鬼没で、人間離れした身体能力を持つリカの存在は、もはや超常的な恐怖を感じさせます。一度狙われたら決して逃げられないという絶望的な状況は、読者に息苦しささえ覚えさせるでしょう。シリーズ化やドラマ化もされた人気作品です。

ストーカーという現実的な脅威を、超人的な能力を持つキャラクターによって極限までデフォルメすることで、新たな恐怖の次元を切り開いている。逃れられない執着というテーマが、読者の不安を効果的に増幅させる。

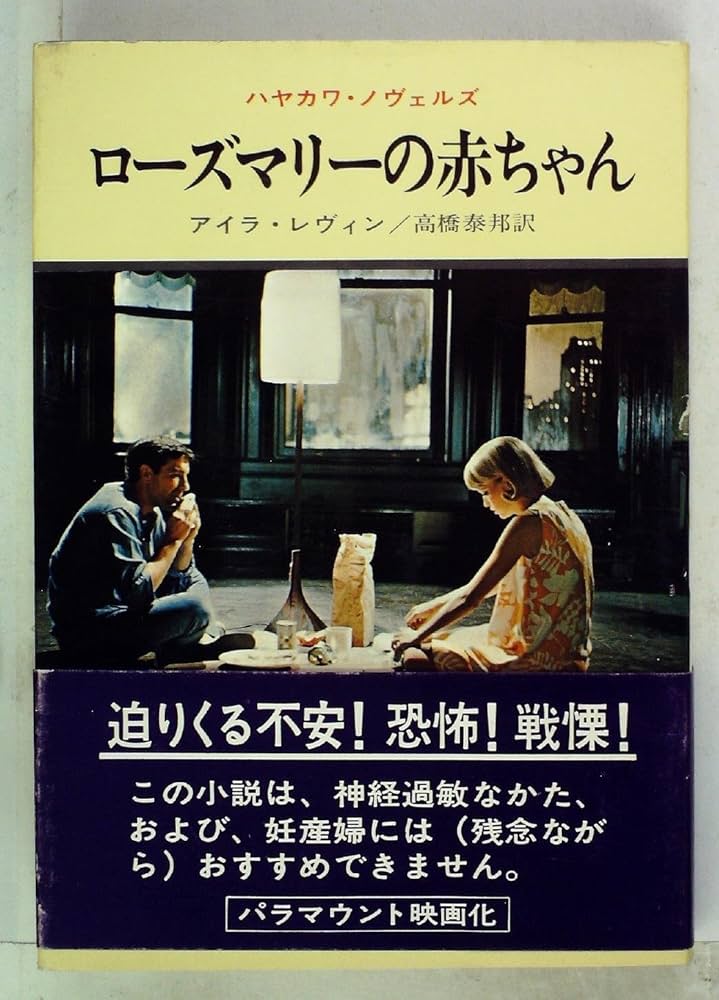

32位: 『ローズマリーの赤ちゃん』 アイラ・レヴィン

ニューヨークの古いアパートに引っ越してきた若い夫婦、ローズマリーとガイ。やがてローズマリーは待望の第一子を妊娠しますが、その日から彼女の周りで奇妙な出来事が起こり始めます。親切だった隣人たちの不気味な言動、夫の不可解な成功。ローズマリーは、自分のお腹の子が悪魔崇拝のカルトに狙われているのではないかと疑い始めます。

オカルトホラーの傑作として、今なお世界中で読み継がれている名作です。主人公が徐々に孤立し、誰を信じていいのか分からなくなっていく過程が巧みに描かれており、読者は彼女と共に深い疑心暗鬼に陥ります。じわじわと精神を追い詰めてくるような心理的な恐怖は、派手な演出がなくとも読者を凍りつかせます。

本作の恐怖は、周囲の人間が敵か味方か判別できなくなるというパラノイア的な状況設定にある。日常的な信頼関係が崩壊していく過程を描くことで、深刻な心理的恐怖を生み出すことに成功している。

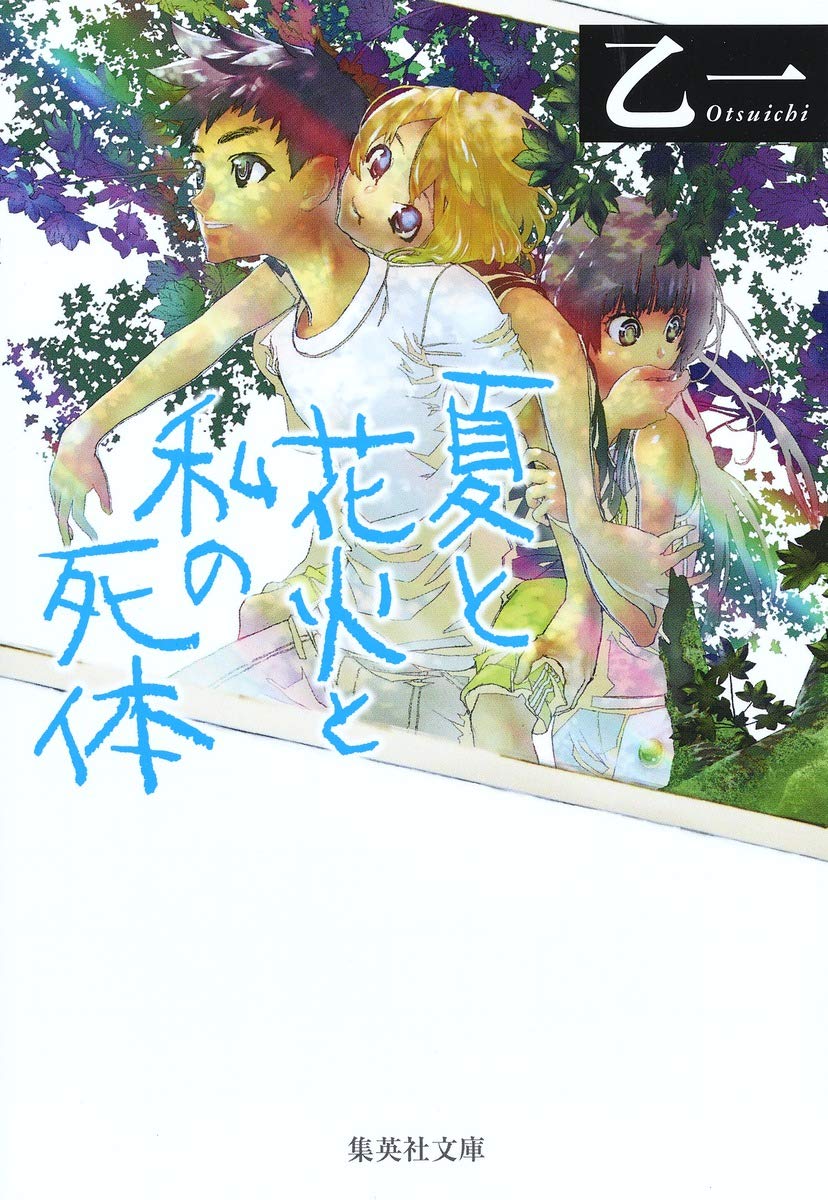

33位: 『夏と花火と私の死体』 乙一

9歳の少女「さつき」が、親友の「やよい」に殺されてしまうところから物語は始まります。本作は、なんと殺されたさつき自身の視点から、彼女の死体が隠されるまでの一部始終が語られていきます。やよいと彼女の兄は、大人たちに気づかれないように、さつきの死体を隠そうと奔走します。

当時16歳だった乙一が、第6回ジャンプ小説・ノンフィクション大賞を受賞した衝撃のデビュー作です。死者の視点から語られるという斬新な設定と、子どもの無邪気さと残酷さが同居した世界観は、多くの読者に衝撃を与えました。ホラーでありながら、どこか切なく、美しい夏の情景が目に浮かぶような不思議な読後感を残す一冊です。

死者の視点という特異なナラティブを採用することで、物語に独特の浮遊感と客観性をもたらしている。子供の無垢さと残酷さの対比が、物語の根底にある悲劇性を際立たせている。

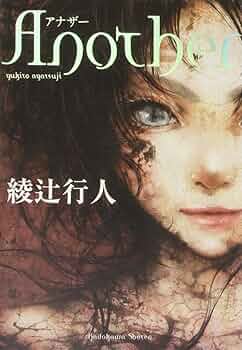

34位: 『Another』 綾辻行人

父親の都合で、地方の中学校に転校してきた榊原恒一。彼が編入した3年3組には、奇妙な秘密がありました。クラスメイトたちは、まるで存在しないかのように一人の生徒を無視し、恒一にもその「呪い」に従うよう求めます。やがて、クラスの関係者が次々と謎の死を遂げ始めます。

学園を舞台にしたホラーミステリーの傑作です。クラスに紛れ込んだ「死者」は誰なのかという謎を軸に、避けられない死の連鎖の恐怖が描かれます。閉鎖的な空間で増幅していく疑心暗鬼と、ゴシックホラーを思わせる不気味な雰囲気が魅力です。ミステリーとしての伏線も巧みで、衝撃の結末にたどり着いたとき、読者は全てのピースがはまる快感を味わうでしょう。

本作は、学園という閉鎖空間における集団心理の異常性を、超自然的な「呪い」という形で可視化している。ホラーの恐怖とミステリーの論理性が、相互に作用し合うことで物語の推進力を生んでいる。

35位: 『殺戮にいたる病』 我孫子武丸

東京の繁華街で、次々と発見される猟奇的なバラバラ殺人事件。犯人の蒲生稔は、永遠の愛を求めるがゆえに、愛した女性を殺害し、その肉体をコレクションするという異常な性癖の持ち主でした。物語は、この残忍な殺人鬼の視点と、事件を追う刑事の視点が交錯しながら進んでいきます。

本作は、叙述トリックを用いたミステリーとして非常に有名ですが、同時に人間の心の闇を深くえぐったサイコホラーでもあります。犯人の異常な心理が淡々と語られるパートは、読者に強烈な不快感と嫌悪感を抱かせます。そして、最後に明かされる衝撃の真実は、物語の構造そのものを根底から覆し、読者を愕然とさせるでしょう。後味の悪さでは随一とも言われる問題作です。

本作の核心は、叙述トリックによって読者の倫理観や固定観念を揺さぶる点にある。殺人者の主観を追体験させることで、読者自身が物語の共犯者であるかのような錯覚を引き起こす構造は、極めて計算されたものである。

まとめ:あなただけの最高の恐怖体験を見つけよう

ここまで、最新のおすすめホラー小説をランキング形式で35作品ご紹介してきましたが、気になる一冊は見つかりましたでしょうか。幽霊や怪異がもたらす直接的な恐怖から、人間の内面に潜むじっとりとした恐怖、そして想像力を刺激される幻想的な恐怖まで、ホラー小説の世界は実に多彩です。

今回ご紹介した作品は、どれもあなたを非日常の世界へと誘い、忘れられない読書体験を約束してくれるものばかりです。ぜひこのランキングを参考にして、あなただけの最高の恐怖体験を見つけてみてください。今宵、あなたがページをめくるその一冊が、最高の悪夢への入り口になるかもしれません。