あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】ノンフィクション小説のおすすめランキングTOP25

事実をもとに描かれるノンフィクション小説のおすすめ作品をご紹介

「ノンフィクション小説」と聞いて、どんなイメージをお持ちですか? もし「難しそう」「堅苦しそう」と感じているなら、それはもったいないことです! ノンフィクション小説は、実際に起きた出来事や実在の人物を題材にした物語を指します。 事実に基づいているからこそ、そこには私たちの想像をはるかに超えるドラマや、心を揺さぶる感動が詰まっています。 歴史的な大事件の裏側、知られざる偉人の素顔、社会を揺るがした事件の真相、そして名もなき人々の懸命な生き様。 作家の綿密な取材によって紡ぎ出された物語は、私たちに新たな世界を見せてくれ、知的好奇心を存分に満たしてくれます。 この記事では、そんなノンフィクション小説の奥深い魅力をたっぷりとお伝えするとともに、きっとあなたを夢中にさせる名作をランキング形式でご紹介します。あなたの価値観を揺さぶるような、運命の一冊に出会えるはずですよ。

【2025年最新】ノンフィクション小説のおすすめランキングTOP25

大変お待たせしました! ここからは、「小説ヨミタイ」編集部が厳選した、2025年最新版のノンフィクション小説おすすめランキングTOP25を発表します。歴史に名を刻む不朽の名作から、現代社会が抱える問題に鋭く切り込んだ話題作、手に汗握る事件ノンフィクションまで、実に幅広いジャンルの作品がランクインしています。どの作品も、事実だからこその圧倒的な熱量とリアリティで、あなたを物語の世界へ引き込んでくれるでしょう。 このランキングを参考に、ぜひあなたの心を鷲掴みにする一冊を見つけてみてください。さあ、ページをめくる手が止まらなくなるような、極上の読書体験へご案内します!

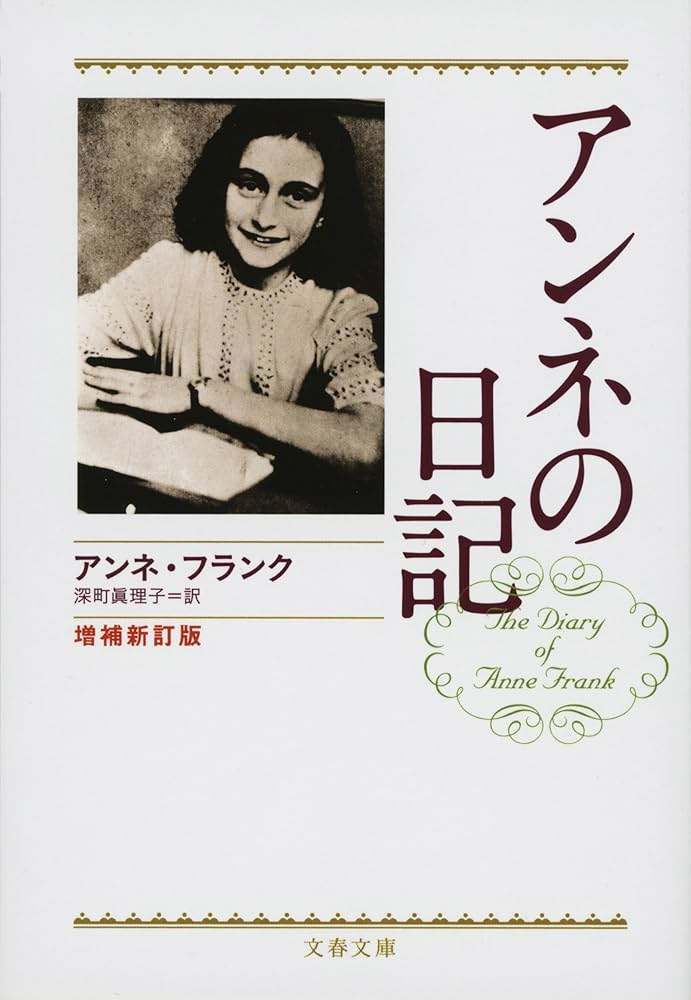

1位『アンネの日記 増補新訂版』アンネ・フランク

ナチス・ドイツの迫害から逃れるため、隠れ家での生活を強いられたユダヤ人の少女、アンネ・フランク。彼女が13歳から15歳で命を落とすまでの約2年間を記録した日記です。多感な少女の喜びや悩み、そして戦争の恐怖が、瑞々しい感性で綴られています。増補新訂版では、これまで未公開だった記述も追加され、より深くアンネの心の軌跡をたどることができます。世界中で読み継がれる、平和と命の尊さを問いかける不朽の名作です。

ふくちい

ふくちい隠れ家での暮らしは息が詰まるようだけど、アンネの希望を失わない心にわたしは胸を打たれたよ。世界が平和であることのありがたみを改めて感じたな。

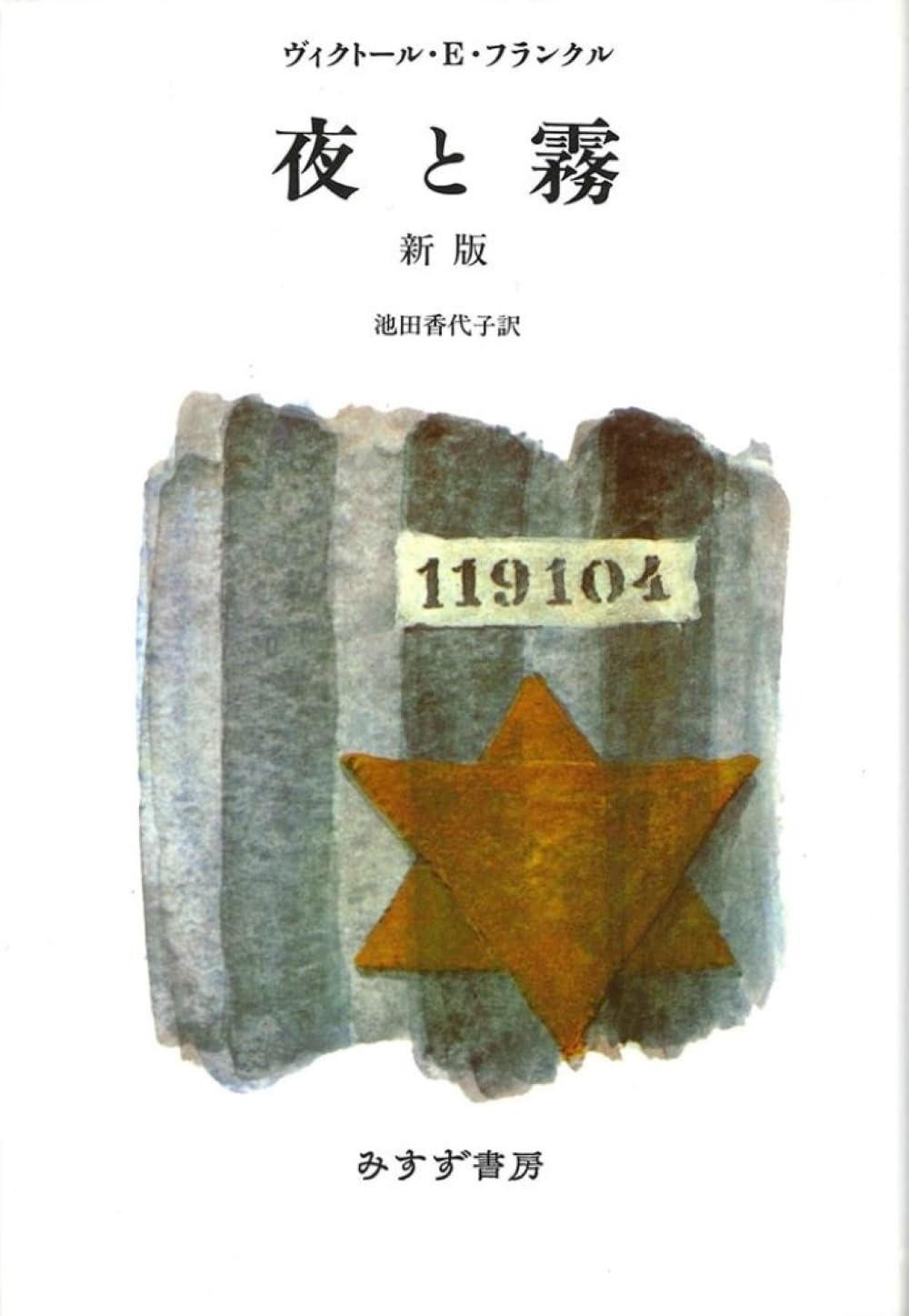

2位『夜と霧 新版』ヴィクトール・E・フランクル

著者は、ナチスの強制収容所を生き抜いた精神科医ヴィクトール・フランクルです。本書は、極限状態における人間の心理を克明に記録した、衝撃的なドキュメントだよ。飢えや暴力、死の恐怖の中で、人間はいかにして尊厳を保ち、生きる意味を見出すのか。その問いに、著者自身の体験を通して深く迫っていくんだ。心理学の枠を超え、人生の意味を問うすべての人にとって必読の書と言えるだろうね。新版はより読みやすい翻訳で、この不朽の名作のメッセージを現代に伝えているよ。

あまりにも過酷な体験なのに、人間の精神の強さにわたしは驚かされたよ。生きる意味について、これほど考えさせられる本は他にないかもしれないな。

3位『深夜特急』シリーズ 沢木耕太郎

バックパッカーのバイブルとして、長年にわたり多くの若者を旅へと駆り立ててきた紀行小説の金字塔だよ。著者の沢木耕太郎が、香港から旅を始め、インドのデリーからロンドンまで乗合いバスを乗り継いでユーラシア大陸を横断した旅の記録なんだ。デリーの熱気、マカオのカジノでの勝負、そして道中で出会う人々との交流。読んでいるだけで、まるで自分も一緒に旅をしているかのような臨場感を味わえるんだ。旅への憧れと、未知の世界へ踏み出す勇気を与えてくれる作品だよ。

これを読んだら旅に出たくてうずうずしちゃう!計画なんて立てずに、ふらっとバスに乗り込む旅って最高にクールだよね、わたしもやってみたいな。

4位『桶川ストーカー殺人事件-遺言-』清水潔

1999年に埼玉県桶川市で発生した女子大生刺殺事件だよ。この事件は、被害者が生前、警察にストーカー被害を訴えていたにもかかわらず、適切な対応がなされなかったことで大きな社会問題となったんだ。 本書は、週刊誌記者であった著者が、警察よりも先に犯人グループを特定し、事件の真相に迫っていく執念の取材記録だよ。 警察組織の怠慢や隠蔽体質、そしてメディアの報道姿勢を鋭く告発しています。 この事件をきっかけにストーカー規制法が制定されるなど、社会を動かした一冊なんだ。

警察が動いてくれないなんて、わたしは信じられないよ…。一人の記者の執念が、隠された真実を暴き出す展開に鳥肌が立ったんだ。

5位『殺人犯はそこにいる』清水潔

『桶川ストーカー殺人事件』の著者、清水潔による衝撃の調査報道ノンフィクション第2弾だよ。本書が追うのは、栃木と群馬の県境で5人の少女が誘拐・殺害された、または行方不明となった「北関東連続幼女誘拐殺人事件」なんだ。 このうちの1件「足利事件」は、一度犯人が逮捕され無期懲役が確定したんだけど、DNA鑑定の誤りなどから冤罪だったことが後に判明するんだ。 著者は、警察が見逃した真犯人の存在を突き止め、司法の闇に鋭く切り込んでいきます。 調査報道の力をまざまざと見せつけられる、圧巻の一冊だよ。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。冤罪の裏で真犯人が笑っているなんて、許されることではない。

6位『フェルマーの最終定理』サイモン・シン

「3以上の自然数nについて、xⁿ + yⁿ = zⁿ となる自然数の組 (x, y, z) は存在しない」――この350年以上も誰も解けなかった数学の超難問「フェルマーの最終定理」。本書は、この定理が証明されるまでの数学者たちの苦闘とドラマを描いた物語だよ。古代ギリシャから現代まで、数々の天才たちが挑んでは敗れた謎解きの歴史は、まるで壮大なミステリー小説のよう。 数学の知識がなくても、純粋な知的好奇心をくすぐられ、夢中になって読み進めてしまう一冊なんだ。

数学って聞くと難しそうだけど、これは本当に面白い!天才たちの情熱と、謎が解き明かされる瞬間の興奮がたまらないんだ、わたしも夢中になっちゃったよ。

7位『聖の青春』大崎善生

29歳という若さで亡くなった天才棋士・村山聖の生涯を描いたノンフィクション小説だよ。 幼い頃から腎ネフローゼという難病を患い、常に死と隣り合わせの状況にありながらも、将棋界の最高峰である名人位を目指し、命を燃やし続けたんだ。 師匠との深い絆、ライバル羽生善治との友情、そして将棋にかける壮絶なまでの情熱。 そのあまりにも純粋で、あまりにも短い人生は、読む者の胸を強く打つんだ。 将棋を知らない人でも、彼の生き様にきっと心を揺さぶられるはずだよ。

命を削って夢を追いかける姿にわたしは涙が止まらなかったよ。彼にとって将棋は、生きることそのものだったんだね。

8位『戦争は女の顔をしていない』スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ

2015年にノーベル文学賞を受賞したベラルーシの作家、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの主著だよ。第二次世界大戦中、ソ連軍として従軍した500人以上の女性たちの証言を集めた作品なんだ。これまで語られることのなかった、狙撃兵、看護師、パルチザンなど、様々な立場で戦争を体験した女性たちの生々しい声が記録されています。英雄譚としてではない、個人の記憶としての戦争の真実がここにあるんだ。戦争の悲惨さと、その中で生きた女性たちの強さを克明に描き出した、必読のドキュメントだよ。

戦争の歴史は男性の声で語られがちだけど、女性たちが体験した戦争はまた違う顔をしているんだ。一人ひとりの声が、重く心に響くよ、わたしも考えさせられたな。

9位『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』増田俊也

「鬼の木村」と呼ばれた史上最強の柔道家・木村政彦。そして、戦後の日本国民を熱狂させたプロレスラー・力道山。1954年に行われた二人の伝説の試合は、木村の無残な敗北に終わったんだ。なぜ最強の柔道家は敗れたのか? そして、なぜ試合後、力道山を殺さなかったのか? 本書は、膨大な取材と資料をもとに、木村政彦の壮絶な生涯と、試合の裏に隠された真実に迫る大巨編ノンフィクションです。男たちのプライドと、時代のうねりが交錯する、熱い物語がここにあるんだ。

これはただのプロレスの話じゃない!一人の男の生き様と、戦後という時代の熱気が詰まっていて、わたしはとにかく圧倒されたよ。

10位『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』佐々涼子

海外で亡くなった日本人や、日本で亡くなった外国人の遺体を、故国へ送り届ける「国際霊柩送還士」という職業をご存知かな?本書は、この知られざる仕事に従事する人々の姿を追ったノンフィクションだよ。事故、病気、テロ、災害…様々な理由で異国の地で命を落とした人々と、残された遺族。その最後の別れに寄り添い、故人の尊厳を守るために奮闘する彼らの姿を通して、死とは何か、そして生きるとは何かを深く考えさせられるんだ。ドラマ化もされ、大きな感動を呼んだんだ。

こんなにも尊い仕事があるなんてわたしは知らなかったよ。故人と遺族に真摯に向き合う姿に、涙なしでは読めなかったな。

11位『自閉症の僕が跳びはねる理由』東田直樹

会話をすることができない重度の自閉症である著者が、13歳の時に執筆したエッセイだよ。 「なぜ跳びはねるの?」「大きな声を出すのはどうして?」といった、周囲が不思議に思う自閉症の行動について、著者自身の言葉でその理由や内面の世界を率直に綴っているんだ。 これまで理解されにくかった自閉症者の世界が、鮮やかに目の前に広がります。 世界30カ国以上で翻訳され、多くの人々に衝撃と感動を与えたベストセラーであり、ドキュメンタリー映画も制作されたんだ。

今まで知らなかった世界を覗かせてもらった気分だよ。彼らの行動には、ちゃんと理由があるんだってことがわたしにはよくわかったんだ。

12位『彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠』樋田毅

1972年、早稲田大学のキャンパスで、一人の学生が革マル派の学生たちによって殺害されたんだ。いわゆる「川口大三郎君事件」だよ。著者は当時、早稲田大学の学生としてこの事件に直面し、その後長年にわたってこの事件を取材し続けてきたんだ。なぜ前途ある若者が、同じ大学の学生たちの手によって命を奪われなければならなかったのか。内ゲバという時代の狂気と、事件の真相、そして残された者たちの苦悩を、丹念な取材で描き出しているよ。現代にも通じる組織と個人の問題を鋭く問う、社会派ノンフィクションなんだ。

同じ大学の学生同士でこんな悲劇が起きるなんて…。組織の論理が個人の命を軽んじる恐ろしさを感じざるを得ない。

13位『日本のいちばん長い日 決定版』半藤一利

太平洋戦争の終結を決定した1945年8月14日の御前会議から、玉音放送が国民に流れた8月15日正午までの24時間を、克明に再現したノンフィクションだよ。ポツダム宣言の受諾をめぐる政府・軍上層部の対立、終戦に反対する青年将校たちの反乱計画(宮城事件)など、日本の運命が決まった激動の一日が、緊迫感あふれる筆致で描かれています。何度も映画化されていることでも知られる、昭和史ノンフィクションの不朽の名作なんだ。

日本の運命が決まった、たった一日の出来事なのに、ものすごいドラマが詰まっているんだ。歴史の裏側って、こんなにスリリングなんだね、わたしも引き込まれたよ。

14位『35年目のラブレター』小倉孝保

貧困やいじめによって教育を受ける機会を奪われ、文字の読み書きができないまま生きてきた夫と、彼を支え続けた妻の物語だよ。夫の西畑保さんは、妻のちよりさんに長年の感謝を伝えたい一心で、60歳を過ぎてから夜間中学に通い始めるんだ。そして3年後、初めて妻に宛てて書いた手紙。そこには、訥々とした言葉で綴られた、深く、そしてあたたかい愛情が溢れていました。夫婦の絆と、学ぶことの素晴らしさを教えてくれる、感動の実話なんだ。

もう、わたしは涙腺が崩壊しちゃったよ…。35年分の「ありがとう」が詰まった手紙なんて、素敵すぎるじゃないか。

15位『凍』沢木耕太郎

『深夜特急』で知られる沢木耕太郎が、二人の登山家のヒマラヤ・ギャチュンカン登頂と、そこからの壮絶な生還劇を描いた山岳ノンフィクションだよ。主人公は、登山家の山野井泰史・妙子夫妻なんだ。登頂後、雪崩に巻き込まれ、凍傷で指を失い、視力もほとんど失うという絶望的な状況から、二人はどうやって生きて還ることができたのか。極限状態における人間の精神力と、夫婦の深い絆が、静謐かつ緊迫感のある文章で描かれているんだ。その圧倒的な筆力に、息をのむこと間違いなしの一冊だよ。

生きて帰れたのが奇跡としか思えないよ。極限の状況で試される、人間の精神の強さにわたしはただただ圧倒されたんだ。

16位『でっちあげ』福田ますみ

「殺人教師」と報道された、福岡県の高校教師が勤務先の生徒にわいせつ行為をしたとされる事件だよ。しかし、その裏には少女の虚偽の証言と、それを鵜呑みにした警察やメディアの問題があったんだ。本書は、この「福岡「殺人教師」事件」の真相に迫ったノンフィクションだよ。「人権」とは何か、そして「正義」とは誰のためにあるのか。事件報道の裏側で何が起きていたのかを浮き彫りにし、読者に重い問いを投げかける問題作なんだ。

本作が提示する事実は、司法とメディアのあり方について深く考えさせる。被害者の無念を思うと、言葉が見つからない。

17位『流れる星は生きている』藤原てい

第二次世界大戦終戦時、満州(現在の中国東北部)で夫と離れ離れになった著者が、3人の幼い子供を連れて日本へ引き揚げるまでの過酷な道のりを綴った手記だよ。 飢えや寒さ、ソ連兵の恐怖、そして日本人同士のいさかい。 極限状態の中で、母として、そして一人の人間として、必死に生き抜こうとする姿が胸を打つんだ。 戦争がもたらす悲劇と、その中で見せる人間の強さと弱さを鮮烈に描き出した、戦争文学の傑作なんだ。

子供たちを守って絶対に日本に帰るんだっていう、お母さんの強い意志にわたしは涙が出たよ。戦争を知らない私たちも、絶対に読むべき一冊だね。

18位『将棋の子』大崎善生

『聖の青春』の著者、大崎善生が描く、もう一つの将棋ノンフィクションだよ。プロ棋士を養成する「奨励会」を、年齢制限によって退会せざるを得なかった青年たちのその後の人生を追った作品なんだ。幼い頃から将棋一筋に生きてきた彼らが、夢破れた後、どのように社会と向き合い、新たな人生を歩んでいくのか。勝負の世界の厳しさと、夢を諦めた者たちの静かな葛藤が、切なくも温かい筆致で描かれているんだ。人生の挫折と再生をテーマにした、感動の群像劇だよ。

夢が破れても、人生は続いていくんだよね。彼らの第二の人生を、そっと応援したくなるような、優しい気持ちになれる本だよ、わたしもそう思ったな。

19位『空白の五マイル』角幡唯介

チベットの奥地、ツアンポー川流域に存在する人跡未踏の地「空白の五マイル」。 そこには幻の大滝があるという伝説があったんだ。若き探検家である著者が、この前人未到の峡谷に単独で挑んだ冒険の記録だよ。 命の危険と隣り合わせの過酷な自然、そして孤独な旅の果てに彼が目にした光景とは。 読む者の冒険心を激しく揺さぶる、第一級の探検ノンフィクションだよ。 開高健ノンフィクション賞など数々の賞を受賞したんだ。

地図の空白を埋めに行くなんて、ロマンがありすぎる!ドキドキハラハラが止まらなくて、わたしは一気に読んじゃったよ。

20位『父と母 悔恨の手記 「少年A」 この子を生んで……』「少年A」の父母

1997年に日本中を震撼させた「神戸連続児童殺傷事件」。本書は、加害者である「少年A」の両親が、事件後初めてその胸中を綴った手記だよ。なぜ息子は、あのような残忍な事件を起こしてしまったのか。子育てへの後悔、被害者と遺族への謝罪、そして加害者家族として生きることの苦悩が、痛切な言葉で語られているんだ。事件を違った側面から見つめ、家族とは何か、罪とは何かを深く考えさせられる一冊だよ。

この手記を読むのは、正直とても苦しかった。でも、加害者の家族がどんな思いで生きていかなければならないのか、知っておくべきだと思ったんだ。

21位『最貧困女子』鈴木大介

家族や社会から孤立し、セックスワークで日銭を稼ぐしかない女性たち。 本書は、そうした「最貧困女子」と呼ばれる彼女たちの過酷な現実に迫ったルポルタージュだよ。 彼女たちがなぜ貧困に陥り、抜け出すことができないのか。その背景には、精神障害や発達障害、そして虐待などの問題が複雑に絡み合っているんだ。 見過ごされがちな社会の暗部に光を当て、私たちに何ができるのかを問いかける、衝撃的な一冊だよ。

すぐ隣にあるのに、見えていなかった現実。自己責任なんて言葉で片付けちゃいけない問題だって、わたしは強く感じたよ。

22位『妻と飛んだ特攻兵』豊田正義

太平洋戦争末期、満州で特攻隊員として出撃した一人の陸軍少尉がいたんだ。彼の戦闘機には、妻が同乗していたと言われているよ。なぜ彼は、妻とともに死を選んだのか? 本書は、この知られざる特攻隊員の夫婦の愛と、その悲劇的な最期を、関係者の証言から丹念に掘り起こしたノンフィクションです。戦争という極限状況が生んだ、究極の愛の物語が、静かな感動を呼ぶんだ。

戦争が引き裂いた愛はたくさんあるけど、こんな形で愛を貫いた夫婦がいたなんて…。切なくて、でも美しい物語だとわたしは思ったよ。

23位『紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている』佐々涼子

2011年の東日本大震災で、壊滅的な被害を受けた日本製紙石巻工場。そこは、日本の出版文化を支える重要な製紙工場だったんだ。震災直後の絶望的な状況から、社員たちが「本の紙を、絶対に途絶えさせてはならない」という強い使命感で工場の復旧に挑んだ、感動の物語です。普段何気なく手にしている本が、多くの人々の情熱によって支えられていることを教えてくれるんだ。本好きならずとも、胸が熱くなること間違いなしの一冊だよ。

本が私たちの手元に届くまでには、こんなドラマがあったんだね!本がもっともっと好きになる、素敵な物語だよ、わたしも感動したな。

24位『新版 家族喰い』小野一光

2012年に発覚し、その異常さで世間を震撼させた「尼崎連続変死事件」。主犯とされる角田美代子元被告は、複数の家族を乗っ取り、暴力と恐怖で支配し、互いを殺し合わせるという残虐な手口で犯行を繰り返したんだ。なぜ人々は、彼女に逆らうことができなかったのか。長年の取材に基づき、事件の全貌と、人間の心の闇に迫る戦慄の事件ノンフィクションです。

本作で描かれる事件の異様さは、人間の理解を超えている。人間の心の脆さと、悪意の恐ろしさを痛感させられた。

25位『スローカーブを、もう一球』山際淳司

スポーツノンフィクションに新たな地平を切り開いたと評される、山際淳司の短編集だよ。表題作「スローカーブを、もう一球」をはじめ、無名のスポーツ選手たちの人生の輝きと葛藤を、詩情豊かな文章で描き出しているんだ。中でも、伝説の「江夏の21球」の裏側を描いた一編は、野球ファンならずとも必読です。勝者だけでなく、敗者の姿にも光を当てるその視線は、スポーツの持つドラマ性を深く教えてくれるんだ。

スポーツの裏側には、こんなにも人間ドラマが詰まっているんだね。勝敗だけじゃない、選手たちの人生にわたしは感動したよ。

ランキングから見つける、あなたを夢中にさせるノンフィクション小説

ここまで、25作品のノンフィクション小説をご紹介してきましたが、気になる一冊は見つかったかな? ノンフィクション小説の魅力は、なんといってもその多様性にあるんだ。 歴史、事件、科学、スポーツ、伝記、旅行記…あなたの知的好奇心を刺激するテーマが、きっとどこかにあるはずだよ。事実は小説より奇なり、という言葉があるように、現実の世界で起きた物語には、私たちの心を揺さぶり、価値観を変えるほどの力が秘められています。 今回ご紹介したランキングを参考に、ぜひ新たな世界の扉を開いてみてほしいな。ページをめくるたびに、あなたの世界はもっと広く、もっと豊かになっていくはずだよ。