あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【編集長が厳選】海外文学初心者におすすめの名作5選!これさえ読めば間違いなし

海外文学への扉を開こう

「海外文学って、なんだか難しそう…」「翻訳が読みにくくて挫折した経験がある」そんな風に感じていませんか?確かに、文化や時代背景が違う海外の物語には、少しだけ勇気が必要かもしれません。でも、その一歩を踏み出せば、あなたの世界を何倍にも広げてくれる素晴らしい物語たちが待っています。今回は、小説専門メディア『小説ヨミタイ』編集長である私が、「これなら絶対楽しめる!」と自信を持っておすすめする海外文学の入門書を5冊厳選しました。さあ、一緒に物語の海へ旅立ちましょう!

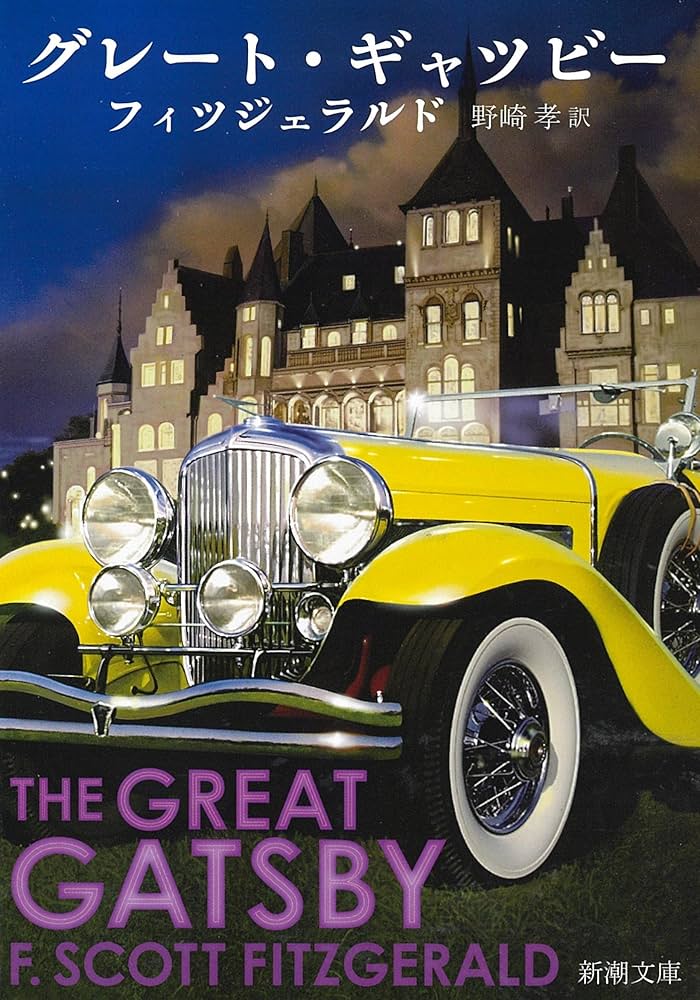

1. F・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』

1920年代のアメリカを舞台に、謎に包まれた大富豪ギャツビーの絢爛豪華なパーティーと、彼の秘めた恋を描いた物語です。「ジャズ・エイジ」と呼ばれた狂騒の時代の光と影を、村上春樹の翻訳をはじめとする美しい文章で味わうことができます。ページ数はそれほど多くなく、映画のような情景描写に引き込まれるうちにあっという間に読み終えてしまうでしょう。アメリカ文学の最高傑作と名高い一冊ですが、エンターテイメント性も抜群です。

ふくちい

ふくちいギャツビーの純粋すぎる想いが切ない…。パーティーのきらびやかさと、彼の孤独の対比がたまらないんだよ!

2. アルベール・カミュ『異邦人』

「きょう、ママンが死んだ。」という衝撃的な一文で始まる本作は、不条理文学の金字塔です。感情が希薄で、社会の常識に馴染めない主人公ムルソーが、太陽の眩しさから殺人を犯してしまいます。淡々とした簡潔な文体で綴られる彼の内面は、読者に「普通とは何か」「真実とは何か」を鋭く問いかけます。哲学的でありながら、物語の構成が巧みでミステリーのように読み進めることができます。あなたの価値観を揺さぶる一冊になるかもしれません。

太陽が眩しかったから、って理由が衝撃的だよね。ムルソーの視点だと、世界が違って見えるのが面白いかな。

3. J・D・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』

高校を退学になった17歳のホールデン・コールフィールドが、ニューヨークの街を数日間さまよう物語。大人社会の欺瞞や偽善に反発し、やり場のない怒りや孤独を抱える彼の姿は、時代を超えて多くの若者の心を掴んできました。ホールデンの独特な語り口はまるで友達の話を聞いているかのようで、海外文学特有の硬さを感じさせません。青春の痛みや普遍的な悩みが詰まった、永遠の青春小説です。

ホールデンの気持ち、すごくわかるんだよなぁ。大人になれない、でも子供でもいられない…みたいな。ちょっと青臭いところが好き!

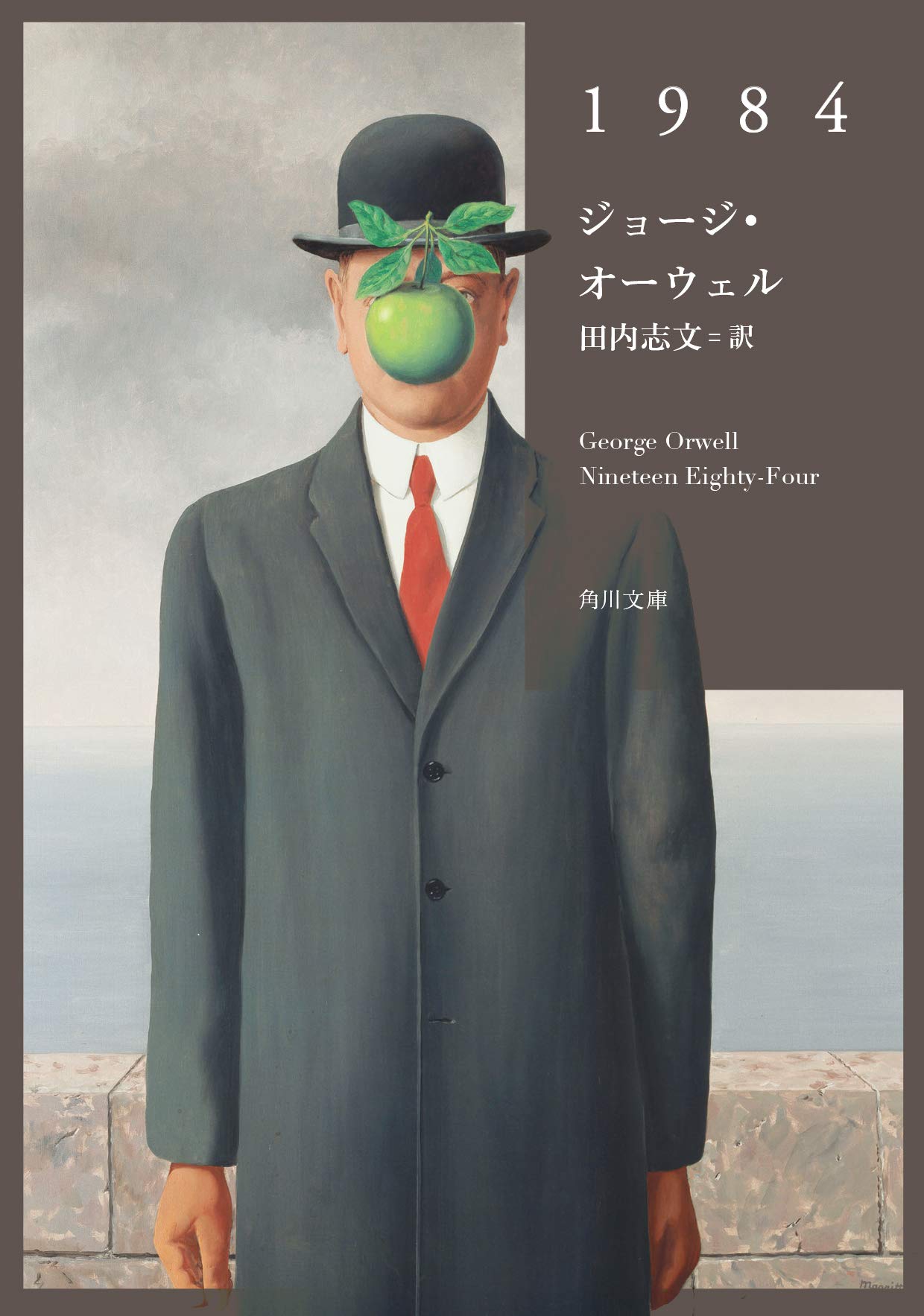

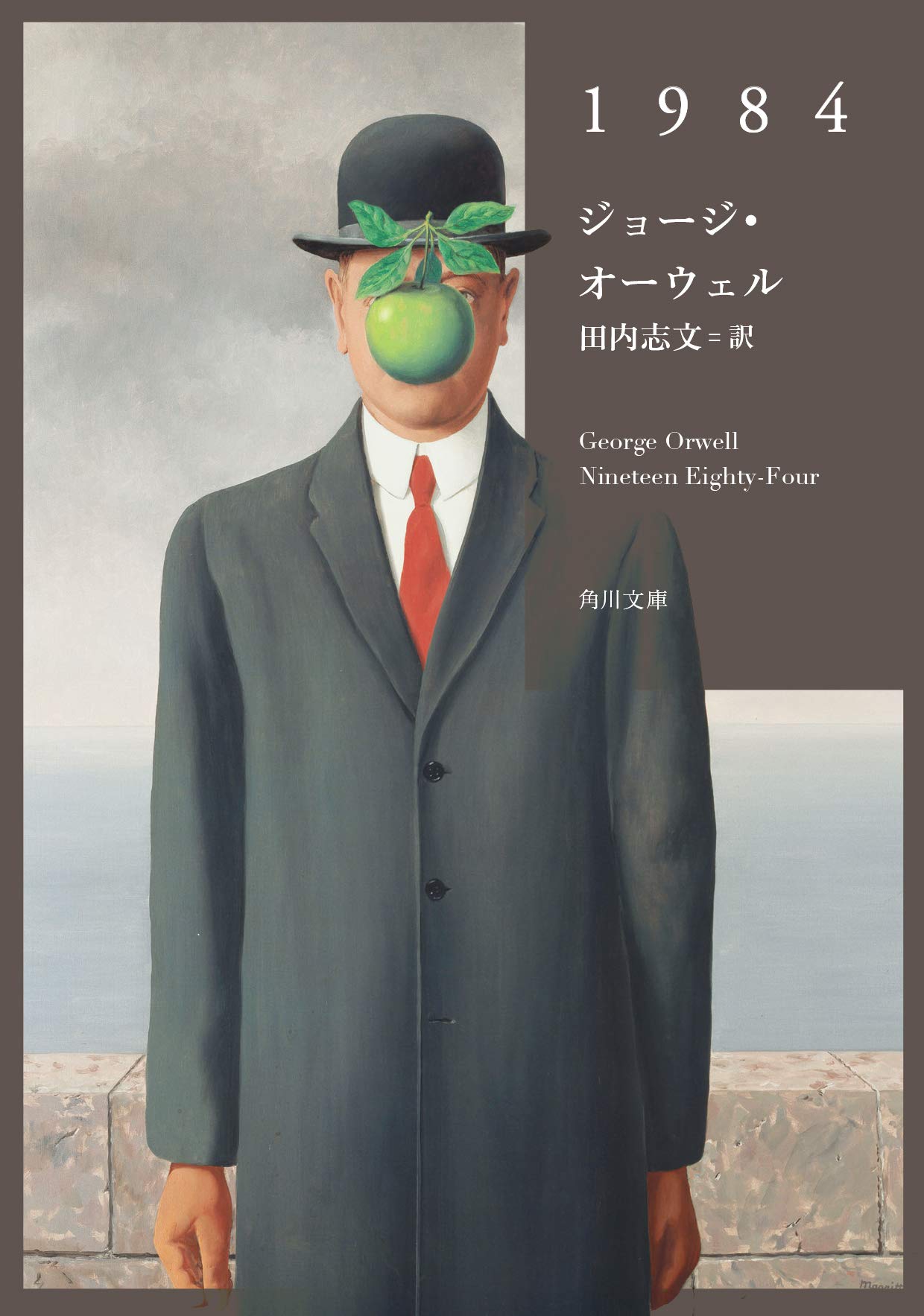

4. ジョージ・オーウェル『1984年』

「ビッグ・ブラザー」が支配する全体主義国家を舞台にした、ディストピア小説の代名詞。思想や歴史が絶えず監視・改竄される社会で、主人公ウィンストンが体制への反逆を試みます。70年以上前に書かれたとは思えないほど、現代社会が抱える問題を鋭く予見していることに驚かされるはずです。スリリングな展開にページをめくる手が止まらなくなること間違いなし。エンタメ小説としても一級品です。

本作が描く徹底的な管理社会の恐怖は、個人の思考がいかに容易く奪われるかを示唆している。二重思考(ダブルシンク)の概念は極めて秀逸と言わざるを得ない。

5. サン=テグジュペリ『星の王子さま』

サハラ砂漠に不時着した飛行士と、小さな星からやってきた王子さまとの交流を描いた物語。世界中で愛されるこの物語は、子供向けの童話としてだけでなく、大人になったからこそ心に響く、大切なメッセージに満ちています。「かんじんなことは、目に見えないんだよ」という有名な言葉をはじめ、忘れてしまった純粋な気持ちを思い出させてくれます。詩的で美しい文章と可愛らしい挿絵に癒される、優しい一冊です。

王子さまとキツネのやり取りでいつも泣いちゃう…。『なついたもの』にしか見えないものがあるって、本当にそうなんだよ。

まとめ:物語の世界はいつでもあなたを待っている

今回は、海外文学の入門としておすすめの5作品をご紹介しました。どの作品も、読みやすさと奥深さを兼ね備えた名作ばかりです。気になる一冊は見つかりましたか?難しく考えずに、まずは手に取ってページをめくってみてください。きっと、今まで知らなかった新しい世界が目の前に広がるはずです。あなたの読書ライフが、より豊かなものになることを願っています。