あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】叙述トリックのおすすめ小説ランキングTOP40

はじめに:あなたは必ず騙される!叙述トリック小説の魅力とは?

物語を読み進めてきた最後の最後、たった一行ですべてがひっくり返る――そんな衝撃的な体験をしたことはありますか? それが「叙述トリック」の醍醐味です。叙述トリックとは、作者が文章の構成や表現を巧みに操り、読者の先入観や思い込みを利用して、意図的に誤読へと導くミステリー小説の技法です。

犯人や動機だけでなく、物語の世界そのものが根底から覆されるような、鮮やかな「騙される快感」が最大の魅力と言えるでしょう。真相が明かされたとき、「そういうことだったのか!」という驚きと爽快感、そして「もう一度読み返したい!」と思わせる中毒性があります。読み返すことで、巧妙に仕掛けられた伏線やヒントに気づき、二度おいしいのも叙述トリック小説の楽しみ方です。

この記事では、そんな叙述トリックが光る名作をランキング形式でご紹介します。あなたの予想を鮮やかに裏切る、極上の一冊にきっと出会えるはずです。

【2025年最新】叙述トリックのおすすめ小説ランキングTOP40

ここからは、数ある叙述トリック小説の中から、編集部が厳選したおすすめの作品をランキング形式で一挙にご紹介します。ミステリー史に残る古典的名作から、近年の話題作まで、あなたをあっと驚かせること間違いなしのラインナップです。

「叙述トリックが使われている」と知った上で読んでも、なお騙されてしまうような傑作ばかりを集めました。ページをめくる手が止まらなくなる、最高の読書体験をお楽しみください。

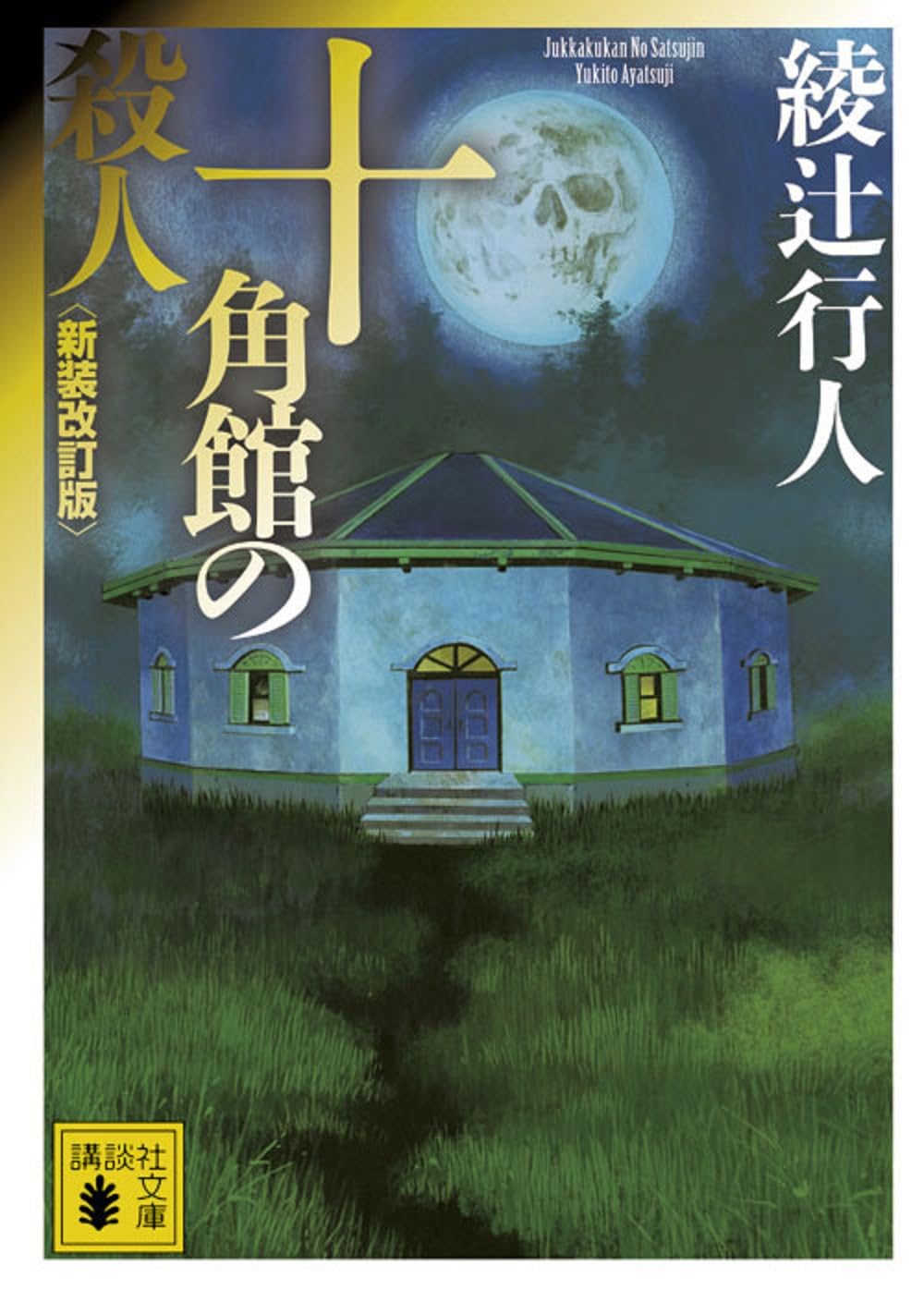

1位: 『十角館の殺人』 綾辻行人

新本格ミステリーの幕開けを告げた、綾辻行人氏の記念碑的作品です。孤島に建つ奇妙な十角形の館を舞台に、大学のミステリ研究会メンバーが一人、また一人と殺されていくクローズドサークルミステリーの王道を描いています。

本土では、元メンバーのもとに届いた謎の手紙をきっかけに、別の視点から事件の調査が進みます。この二つの視点が交錯する構成が、読者を巧みな罠へと誘います。物語の終盤で明かされる一行の衝撃は、今なお多くのミステリーファンに語り継がれる伝説となっています。

ふくちい

ふくちい日本のミステリー史を変えた一冊だよ。この一行の衝撃は、絶対に味わってみてほしいな!

2位: 『殺戮にいたる病』 我孫子武丸

叙述トリックの代名詞として、必ずと言っていいほど名前が挙がる衝撃作です。物語は、猟奇的な連続殺人事件を追う元刑事の視点と、犯人自身の視点という二つのパートで構成され、交互に展開していきます。

犯人の異常な内面が克明に描かれるため、読者は強烈な不快感と嫌悪感を抱きながら読み進めることになります。しかし、その不快感すらも作者の計算のうち。すべてが明らかになるラストは、脳が揺さぶられるほどの衝撃で、しばらく呆然としてしまうことでしょう。グロテスクな描写が多いため、読む人を選びますが、その結末は一読の価値ありです。

本作における犯人視点の緻密な心理描写は、結末の破壊力を増幅させるための装置として極めて効果的に機能している。読後感の悪さを含めて、計算され尽くした構成と言わざるを得ない。

3位: 『ハサミ男』 殊能将之

美少女を狙う連続殺人鬼、通称「ハサミ男」。彼が次なる犯行を計画していると、自分の手口をそっくり真似た模倣犯に先を越されてしまいます。プライドを傷つけられたハサミ男は、警察よりも先に模倣犯を見つけ出すため、自ら事件の調査に乗り出す、という異色の設定が光る作品です。

物語は殺人鬼である主人公の視点で進むため、読者は犯人に感情移入しながら事件の謎を追うという不思議な体験をします。ロジカルな謎解きと大胆なトリックが見事に融合しており、ミステリーとしての完成度が非常に高い傑作です。

犯人が探偵役っていう設定が斬新だよね!「まさかこんな風に騙されるなんて!」って絶対に驚くはずだよ。

4位: 『葉桜の季節に君を想うということ』 歌野晶午

「何でもやってやろう屋」を自称する元私立探偵の成瀬将虎が、悪質な霊感商法の調査に乗り出すハードボイルドな探偵物語。その一方で、自殺を図ろうとしていた女性・麻宮さくらとの出会いから始まる、甘酸っぱい恋愛模様も描かれます。

全く異なるテイストの二つの物語が並行して進むことに、読者は少しずつ違和感を覚えていくでしょう。その違和感の正体が明らかになった時、あなたは必ず最初から本書を読み返したくなります。日本推理作家協会賞や本格ミステリ大賞など、数々の賞を受賞したことからも、その完成度の高さがうかがえる名作です。

「え、そういうことだったの!?」って声が出ちゃったよ。見事に騙されたな…。

5位: 『イニシエーション・ラブ』 乾くるみ

1980年代の静岡と東京を舞台に、奥手な男子大学生・鈴木と、歯科助手のマユが織りなす恋愛模様を描いた小説です。物語は出会いを描く「Side-A」と、遠距離恋愛のすれ違いを描く「Side-B」の二部構成になっています。

一見すると甘酸っぱい青春恋愛小説ですが、最後の2行で物語のすべてがひっくり返ります。その衝撃は「必ず二回読みたくなる」というキャッチコピーの通り。作中に散りばめられた80年代のカルチャーやアイテムが、実は巧みな伏線として機能している点も見事です。

恋愛小説だと思って油断してると、最後にすごい衝撃が待ってるよ!この「やられた感」がたまらないんだよね。

6位: 『アクロイド殺し』 アガサ・クリスティー

「ミステリの女王」アガサ・クリスティーが1926年に発表し、今なお世界中のミステリーファンに衝撃を与え続けている古典的名作です。名探偵ポアロが、引退後の村で起きた富豪殺害事件の謎に挑みます。

この作品の最大の特徴は、物語の「語り手」そのものに仕掛けられた大胆なトリックです。事件の記録係を務める医師シェパードの視点で物語は進みますが、その記述が読者を巧みに欺きます。発表当時はその手法がフェアかアンフェアかで大きな論争を巻き起こしたほど、革新的な作品でした。

叙述トリックの歴史を語る上で欠かせない一冊だね。100年近く前の作品なのに、今読んでも全く色褪せないのがすごいよ。

7位: 『向日葵の咲かない夏』 道尾秀介

夏休み前、主人公のミチオは欠席した同級生S君の家を訪ねますが、そこで首を吊って死んでいるS君を発見します。しかし、慌てて大人を呼びに戻ると、S君の死体は忽然と消えていました。数日後、ミチオの前にS君が、白い蜘蛛に姿を変えて現れるという幻想的な物語です。

S君の生まれ変わりだと名乗る蜘蛛と共に、ミチオは事件の真相を探し始めます。ファンタジックで不気味な世界観の中で、読者の信じていたものが次々と崩壊していく感覚はまさに悪夢のよう。衝撃的な結末と、そこに込められた切ない真実に、胸が締め付けられることでしょう。

読み終わった後、なんとも言えない気持ちになったよ…。切なくて、怖くて、でもどこか美しい物語なんだ。

8位: 『倒錯のロンド』 折原一

「叙述トリックの名手」として知られる折原一氏の代表作の一つ。密室状態の雪の山荘で起こる連続殺人事件という、ミステリーの王道ともいえる設定で物語は幕を開けます。

しかし、この作品は単純な犯人当てミステリーではありません。作中作の構造や、信頼できない語り手といった複数の仕掛けが幾重にも張り巡らされており、読者は何が現実で何が虚構なのか、その境界を見失っていきます。盗作や狂気が渦巻く複雑なプロットが、眩暈くような読書体験へと誘う、まさに「倒錯」というタイトルにふさわしい一冊です。

頭がこんがらがっちゃう!でも、その混乱がクセになるんだよね。折原先生の術中にハマっていく感じがたまらないよ。

9位: 『異人たちの館』 折原一

こちらも「叙述トリックの名手」折原一氏による傑作です。舞台は、外界から隔絶された謎めいた洋館。そこで暮らす人々の日記や手記といった、複数の視点から物語が語られていきます。

それぞれの記録は食い違い、誰が真実を語っているのか、読者は疑心暗鬼に陥ります。この「信頼できない語り手」という手法こそが、本作のトリックの核心です。記録を読み進めるうちに、読者自身が物語の迷宮に迷い込んだかのような感覚を味わうでしょう。パズルのピースがはまるように真相が明かされるラストは圧巻です。

誰を信じたらいいのか分からなくなる!多重構造のミステリーが好きな人には絶対におすすめだよ。

10位: 『アヒルと鴨のコインロッカー』 伊坂幸太郎

大学進学のために引っ越してきた椎名は、隣人の河崎と名乗る男から奇妙な計画を持ちかけられます。「一緒に本屋を襲わないか」――彼の目的は、広辞苑を盗むことだというのです。大したことのない計画のはずが、物語は思わぬ方向へと展開していきます。

伊坂幸太郎作品らしい、軽快な会話劇と伏線回収の鮮やかさが魅力の作品です。一見無関係に見えるエピソードや言葉が、ラストですべて繋がったときの感動と切なさは格別。ミステリーでありながら、青春小説のような爽やかさとほろ苦さを併せ持った名作です。

伊坂さんの作品は会話がおしゃれで大好き!読み終わった後にタイトルを見返すと、その意味の深さに泣けちゃうんだよね。

11位: 『ある閉ざされた雪の山荘で』 東野圭吾

新作舞台の最終オーディションのため、雪深い山荘に集められた7人の役者たち。彼らに与えられた課題は、「大雪で孤立した山荘」という架空の状況下で起こる連続殺人事件のシナリオを演じることでした。

しかし、稽古が進むにつれて、仲間が一人、また一人と姿を消していきます。これは本当に芝居なのか、それとも現実の事件なのか?虚構と現実の境界線が曖昧になっていく独特の緊張感が、読者を物語に引き込みます。劇中劇という設定を巧みに利用した、東野圭吾氏ならではの洗練されたトリックが光る一冊です。

これはお芝居?それとも本物の事件?って、登場人物と一緒になってハラハラしちゃったよ!

12位: 『仮面山荘殺人事件』 東野圭吾

婚約者の死の真相を探るため、彼女の両親が所有する山荘を訪れた主人公たち。そこへ、逃亡中の銀行強盗が押し入り、彼らは人質となってしまいます。外部との連絡を絶たれた極限状況の中、参加者の一人が遺体で発見され、事態は一変します。

犯人は強盗なのか、それとも自分たちの中にいるのか?疑心暗鬼に駆られる登場人物たちと共に、読者も犯人捜しに引き込まれていきます。しかし、物語の前提そのものを覆す、驚愕の事実が最後に待ち受けています。二重三重に仕掛けられたトリックに、最後まで目が離せません。

クローズドサークルのハラハラ感と、最後のどんでん返しが最高!東野圭吾さんの作品はやっぱり面白いね。

13位: 『ロートレック荘事件』 筒井康隆

SF作家として名高い筒井康隆氏が、本格ミステリーに挑戦した意欲作です。画家ロートレックの作品が飾られた山荘に集まった人々が、次々と奇怪な死を遂げていきます。物語は、探偵役の視点から論理的に事件を推理していく、オーソドックスな本格ミステリーとして進行します。

しかし、この作品の真の恐ろしさは、犯人やトリックが明かされた後にあります。小説という形式そのものを利用した、前代未聞の仕掛けが読者を待ち受けており、その斬신なアイデアはミステリー界に大きな衝撃を与えました。読書という行為そのものを問い直すような、実験的な傑作です。

本作はミステリの枠組みを批評的に解体し、読書行為自体をトリックの構成要素として組み込んでいる。そのメタフィクショナルな構造は、発表から時を経た現在においてもなお先鋭的である。

14位: 『星降り山荘の殺人』 倉知淳

UFOが飛来するという噂の山荘に、UFO研究家やSFマニアなど、一癖も二癖もある人物たちが集まります。吹雪によって孤立した山荘で、予言めいた脅迫状の通りに殺人事件が発生。探偵役の星園詩郎が、ユーモアあふれる推理を繰り広げます。

コミカルなキャラクターたちの掛け合いが楽しい作品ですが、その裏には極めてロジカルかつ大胆なトリックが隠されています。特に、読者の固定観念を逆手に取った叙述トリックは鮮やかの一言。本格ミステリーの面白さと、騙される快感を存分に味わえる一冊です。

登場人物がみんな個性的で面白い!笑いながら読んでたら、最後にとんでもないトリックが待っててびっくりしたよ。

15位: 『神のロジック 次は誰の番ですか?』 西澤保彦

超能力やSF的なガジェットが登場する、ユニークな世界観が魅力の「タック&タカチ」シリーズの一作。ある学園都市の学生寮で、生徒が一人、また一人と不可解な死を遂げていきます。事件の裏には、ある特殊な能力の存在がちらつきます。

SF設定と本格ミステリーが見事に融合しており、特殊設定だからこそ成立する論理的な謎解きが楽しめます。物語は、生徒たちが犯人の影に怯えながら真相を解き明かそうとする中で、驚愕の結末へと導かれていきます。叙述トリックも巧妙で、シリーズ未読でも楽しめる完成度の高い作品です。

SFとミステリーの組み合わせが絶妙だね!特殊な設定なのに、すごくロジカルに解決されるのが気持ちいいんだ。

16位: 『七回死んだ男』 西澤保彦

主人公の渕上久太郎には、同じ一日を9回繰り返す「反復落とし穴」という特殊な能力がありました。ある日、祖父が殺害される事件が発生。久太郎は、犯行を阻止するために、何度も同じ一日をやり直しながら真相に迫っていきます。

タイムリープというSF設定を本格ミステリーに持ち込んだ、画期的な作品です。同じ一日を繰り返す中で、少しずつ状況が変化し、新たな事実が判明していく過程は非常にスリリング。設定を最大限に活かしたロジックと、意外な犯人に驚かされること間違いなしの傑作です。

タイムリープで犯人を探すなんて、設定からしてワクワクするよね!何度もやり直すうちに真相が見えてくるのが面白いんだ。

17位: 『慟哭』 貫井徳郎

連続幼児誘拐殺人事件を追う刑事たちの捜査を描くハードボイルドなパートと、新興宗教にのめり込んでいく男の独白パート。この一見無関係に見える二つの物語が、交互に語られていきます。

重厚な人間ドラマと社会派ミステリーの要素を併せ持ち、読者はそれぞれの物語に深く引き込まれます。しかし、読み進めるうちに、二つの物語の間に奇妙な繋がりが見え隠れし始めます。そして、ラストで二つの物語が交錯したときに明らかになる真相は、あまりにも切なく、そして衝撃的です。

読み終わった後の衝撃がすごかった…。タイトル『慟哭』の意味が分かった時、本当に胸が苦しくなったよ。

18位: 『GOTH』 乙一

人間の暗黒面に強く惹かれる二人の高校生、「僕」と森野夜。彼らは、猟奇的な殺人事件に異常なほどの好奇心を示し、事件の真相に近づいていきます。しかし、彼らの興味は事件の解決ではなく、あくまで「人間の残酷さ」を観察することにありました。

グロテスクで残酷な事件を描きながらも、どこか詩的で美しい文章が魅力の連作短編集です。各短編で語られる事件の謎と、その背景にある人間の歪んだ心理。そして、全編を通して巧妙に隠された主人公「僕」の正体が、最後に明かされる構成は見事です。

人間の悪意や死への執着を、冷静かつ繊細な筆致で描き出す手腕には脱帽せざるを得ない。本作は、恐怖と美しさが同居する稀有な作品である。

19位: 『この闇と光』 服部まゆみ

イギリスの田舎町を舞台に、盲目の青年と彼を取り巻く人々の人間模様が描かれるゴシック・ミステリー。美しくも退廃的な雰囲気が漂う中で、過去の事件や登場人物たちの秘密が少しずつ明らかになっていきます。

江戸川乱歩を思わせるような妖しい世界観と、静かに進行する物語が特徴です。読み進めるうちに感じる小さな違和感が、やがて大きな伏線として機能し、ラストで鮮やかに回収される構成の美しさには感嘆するでしょう。読者が信じていたものが静かに姿を変える、余韻の残る一冊です。

雰囲気がすごく好きだな。静かな物語の中に、じわじわと広がる不穏な空気と、最後の驚きがたまらないんだ。

20位: 『占星術殺人事件』 島田荘司

40年前に起きた怪事件の謎に、名探偵・御手洗潔が挑む本格ミステリー。画家が遺した手記には、6人の娘を殺害し、それぞれの星座の部位を組み合わせて完璧な人間「アゾート」を創るという恐ろしい計画が記されていました。その手記通りに、娘たちがバラバラ死体で発見されます。

不可能犯罪とも思える奇抜なトリックと、それをロジカルに解き明かしていく名探偵の推理が魅力です。特に、前代未聞の大胆なトリックは、ミステリー史に残る伝説として語り継がれています。叙述トリックも含まれており、二重の驚きが味わえる傑作です。

このトリックは本当にすごい!常識を覆されるような驚きがあったよ。ミステリー好きなら絶対に読むべき一冊だね。

21位: 『どんどん橋、落ちた』 綾辻行人

『十角館の殺人』で知られる綾辻行人氏の、隠れた叙述トリックの名作との呼び声も高い短編集です。ミステリ作家である綾辻氏自身が登場し、日常に潜む不可解な事件の謎を解き明かしていくという構成になっています。

表題作「どんどん橋、落ちた」をはじめ、収録されている5つの短編には、それぞれ異なるタイプの超絶技巧が凝らされています。短編ならではの切れ味と、鮮やかな伏線回収が見事。綾辻ファンはもちろん、叙述トリックの入門書としてもおすすめできる一冊です。

短編なのに、一つ一つに濃厚なトリックが詰まっててすごい!サクッと読めるのに、満足感は長編並みだよ。

22位: 『十字屋敷のピエロ』 東野圭吾

ある資産家の殺害事件。その屋敷には、亡くなった当主が仕掛けた様々なからくりが施されていました。事件の鍵を握るのは、屋敷の庭に立つ一体のピエロの人形。事件を目撃していたはずのピエロは、真相を語ることはありません。

初期の東野圭吾作品らしい、本格ミステリーの魅力が詰まった一冊です。複雑な人間関係と巧妙なトリック、そして読者の思い込みを利用した叙述トリックが組み合わさり、物語をより一層面白くしています。ラストで明かされる意外な犯人と、その切ない動機に胸を打たれます。

ピエロが見ていた真実って何だろうって、ワクワクしながら読んだよ。初期の作品ならではの魅力があるよね。

23位: 『『アリス・ミラー城』殺人事件』 北山猛邦

酸性雨が降り注ぐ孤島に建てられた「アリス・ミラー城」。そこに集められた8人の探偵たちは、城に眠るという鏡を探し出すよう依頼されます。しかし、彼らは一人、また一人と殺されていくのです。

王道のクローズドサークルでありながら、物理的なトリックと叙述トリックを組み合わせた独創的な仕掛けが特徴です。探偵たちが互いの推理を戦わせる展開は、ミステリーファンにはたまりません。驚愕の結末と、真犯人の意外な動機にも注目です。

探偵たちが集められて殺されるなんて、設定からして面白すぎる!トリックが本当に意表を突いてて、やられたー!ってなったよ。

24位: 『ラッシュライフ』 伊坂幸太郎

泥棒、不倫カップル、カウンセラー、野良犬。一見、何の接点もない複数の登場人物たちの物語が、同時進行で描かれていきます。それぞれの物語は独立しているように見えますが、少しずつ交錯し、やがて一つの大きな絵を完成させていきます。

伊坂幸太郎作品の真骨頂ともいえる、巧みな構成と伏線回収の妙が存分に味わえる一冊です。バラバラだったパズルのピースが、最後にカチッとはまる瞬間の快感は格別。人生の様々な局面を切り取った、スタイリッシュで哲学的な物語です。

全然関係ない話だと思ってたのが、最後につながる瞬間が鳥肌モノなんだよね。伊坂さんの構成力は本当にすごい!

25位: 『電気人間の虞』 詠坂雄二

「語ると現れる」という都市伝説の怪人「電気人間」。この不気味な存在を巡って、ミステリーとホラーが融合した物語が展開されます。触れた者も、近づいた者も、そして語った者さえも死に至らしめるという恐怖が、読者にじわじわと迫ります。

本作の魅力は、都市伝説という題材を、巧みな叙述トリックと結びつけている点です。語ること自体が恐怖を呼び寄せるという設定が、物語に独特の緊張感をもたらしています。ジャンルの境界を自在に超える、異色の問題作です。

都市伝説という曖昧な恐怖の対象を、ミステリの構造に組み込むという試みは非常に興味深い。語りという行為そのものが持つ危険性を、読者に体感させる構成となっている。

26位: 『消失!』 中西智明

マジシャンである主人公が、衆人環視の密室状態から人間を消失させるというマジックに挑みます。しかし、それは単なるショーではなく、実際の殺人事件へと発展。マジックのトリックと、事件の真相が複雑に絡み合う、ユニークな設定のミステリーです。

読者は、マジックの種明かしと事件の謎解きを同時に楽しむことができます。作中には、読者への挑戦状が挟まれており、フェアな推理ゲームが好きな方にはたまらない一冊。大胆なトリックとロジック、そして鮮やかな結末に、きっと満足するはずです。

マジックとミステリーの融合なんて、面白くないわけがない!読者への挑戦状もあって、一緒に謎解きしてる気分になれるよ。

27位: 『螢』 摩耶雄嵩

大学生の主人公が、夏休みに訪れた山村で連続殺人事件に巻き込まれます。閉鎖的な村の因習や、登場人物たちの複雑な人間関係が絡み合い、物語は不気味な雰囲気に包まれて進行します。

この作品は、本格ミステリーのルールを逆手に取った、アンチミステリー的な仕掛けで知られています。探偵役の推理が二転三転し、読者は誰の言葉を信じれば良いのか分からなくなります。常識を覆すような結末は賛否両論を呼びましたが、ミステリーというジャンルに一石を投じた問題作です。

え、そんなのアリ!?って思わずツッコミたくなる結末だったよ。ミステリーを読み慣れてる人ほど驚くかも。

28位: 『交換殺人には向かない夜』 東川篤哉

ユーモアミステリーの名手、東川篤哉氏による作品。探偵の鵜飼と助手の流平が、奇妙な交換殺人計画に巻き込まれます。登場人物たちのコミカルな会話と、テンポの良いストーリー展開が魅力です。

全編に散りばめられたギャグや伏線が巧妙に絡み合い、読者を真相へと引き込んでいきます。笑えるミステリーかと思いきや、終盤にはあっと驚く叙述トリックが待ち受けています。ユーモアと本格ミステリーの要素が絶妙なバランスで融合した、エンターテインメント性の高い一冊です。

たくさん笑った後に、しっかり騙してくれるなんて最高!東川さんの作品は、ミステリー初心者にもおすすめだよ。

29位: 『鏡の中は日曜日』 殊能将之

『ハサミ男』で知られる殊能将之氏のデビュー作であり、名探偵・石動戯作が登場するシリーズの第一弾。鏡を多用した屋敷で起こる連続殺人事件という、幻想的で美しい舞台設定が印象的です。

複雑な構造の屋敷で起こる不可能犯罪の謎を、探偵・石動が鮮やかに解き明かしていきます。ロジカルな推理と、読者の先入観を突く巧妙な叙述トリックが見事に融合。本格ミステリーの醍醐味が凝縮された、完成度の高い一冊です。

デビュー作とは思えない完成度だよ。ロジカルな謎解きが好きな人にはたまらないはず!

30位: 『弁護側の証人』 小泉喜美子

ある殺人事件の裁判。被告は黙秘を続け、状況は圧倒的に不利でした。しかし、法廷に現れた一人の証人の証言によって、事態は思わぬ方向へと転がっていきます。法廷を舞台に、二転三転するスリリングな心理戦が繰り広げられます。

この作品は、叙述トリックを用いた法廷ミステリーの傑作として高く評価されています。誰が嘘をついているのか、何が真実なのか。巧みなストーリーテリングによって、読者は最後まで翻弄され続けます。短いながらも、強烈なインパクトを残す一冊です。

法廷でのやり取りにドキドキしっぱなしだったよ。短いお話なのに、最後のどんでん返しは本当に見事!

31位: 『名も無き世界のエンドロール』 行成薫

複雑な家庭環境で育った幼馴染のキダとマコト、そして転校生のヨッチ。固い絆で結ばれた三人でしたが、ある出来事をきっかけにヨッチは二人の前から姿を消してしまいます。数年後、裏社会に足を踏み入れたキダとマコトは、彼女を取り戻すため、人生を賭けた壮大な計画を実行に移します。

ドッキリを仕掛けるのが生き甲斐のマコトが、人生のすべてを懸けて挑む「プロポーズ大作戦」。物語は、二人の男たちの命がけの情熱と、その裏に隠された大いなる「企み」を描きます。衝撃のラストに、あなたはきっと涙するでしょう。第25回小説すばる新人賞受賞作です。

最後の結末を知った時、タイトルが胸に突き刺さったよ…。切なくて、でも温かい気持ちになれる物語なんだ。

32位: 『○○○○○○○○殺人事件』 早坂吝

タイトルが伏字になっていることからも分かる通り、タイトル自体が最大のネタバレになっているという前代未聞のミステリーです。孤島に集められた人々が、次々と奇妙な状況で殺害されていくクローズドサークルもので、探偵役がその謎に挑みます。

物理的なトリックと叙述トリックが巧みに融合しており、その両方がタイトルと密接に結びついています。読み終わった後、誰もがタイトルを叫びたくなること間違いなし。非常に実験的でありながら、本格ミステリーとしての完成度も高い、唯一無二の作品です。

タイトルからして挑戦的だよね!読み終わった後、絶対に「そういうことかー!」って叫びたくなるはずだよ。

33位: 『叙述トリック短編集』 似鳥鶏

「この短編集はすべての短編に叙述トリックが含まれています」――そんな挑戦的な注意書きから始まる、前代未聞の作品集です。通常、叙述トリックは仕掛けられていることを知らずに読む方が楽しめますが、本作はあえてそれを公言し、読者に挑戦状を叩きつけます。

「どこにトリックが隠されているのか?」と注意深く読み進めても、きっとあなたは鮮やかに騙されるでしょう。様々なパターンの叙述トリックが詰め込まれており、まさに「叙述トリックの見本市」のような一冊。作者の技巧に舌を巻くこと間違いなしです。

「絶対騙されないぞ!」って意気込んで読んだのに、やっぱり騙されちゃった!いろんなトリックが楽しめてお得な一冊だよ。

34位: 『フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人』 佐藤友哉

「鏡家サーガ」シリーズの一作で、引きこもりの名探偵・鏡公彦が、電話越しに送られてくる情報だけを頼りに密室殺人の謎に挑みます。鬱屈した青年の心理描写と、グロテスクな事件が絡み合う、ダークな世界観が特徴です。

この作品の凄みは、ミステリーの常識を覆すような、掟破りのトリックにあります。フェアかアンフェアかの議論を巻き起こすほどの大胆な仕掛けでありながら、物語として破綻なく成立させている手腕は見事。一度読んだら忘れられない、強烈なインパクトを放つ問題作です。

本作で提示されるトリックは、本格ミステリの暗黙の了解を逆手に取ったものであり、その批評性において高く評価されるべきである。読者の倫理観を揺さぶる結末は、深い余韻を残す。

35位: 『マリオネットの罠』 赤川次郎

ある劇団の若手女優が、新作舞台の主役に抜擢されます。しかし、その舞台の稽古が始まると、彼女の周りで次々と不可解な事件が発生。それはまるで、誰かが操り人形(マリオネット)を操るかのように、巧妙に仕組まれた罠でした。

軽快な筆致で読みやすい、赤川次郎氏らしいエンターテインメント作品です。華やかな演劇界の裏側で渦巻く、嫉妬や愛憎が描かれます。物語の随所に散りばめられた伏線が、ラストで一気に回収される爽快感と、あっと驚く結末が楽しめます。叙述トリックの入門編としてもおすすめです。

サクサク読めるのに、しっかり騙してくれるのが嬉しいね。赤川さんの作品は、ミステリーを気軽に楽しみたい時にぴったりだよ。

36位: 『水没ピアノ 鏡創士がひきもどす犯罪』 佐藤友哉

工場の単調な日々を送る青年、見えない悪意から少女を守り続ける少年、そして密室の屋敷で繰り広げられる惨殺劇。一見バラバラに見える3つの陰惨な物語が並行して進んでいきます。

これらの物語を貫くのは、世界を反転させる衝撃の一文と、どこまでも深い「愛」。3つの物語が一つに収束する瞬間、読者は驚愕し、そして想像を絶する結末を迎えることになります。「鏡家サーга」シリーズの中でも最高傑作との呼び声も高い、戦慄の純愛ミステリーです。

3つの話が繋がった時の衝撃は忘れられないよ…。暗くて重い話なんだけど、そこにある「愛」に胸を打たれるんだ。

37位: 『ホワイトラビット』 伊坂幸太郎

仙台の住宅街で起こった人質立てこもり事件。しかし、SIT(特殊急襲部隊)が突入すると、そこには誰もいなかったかのように、犯人グループの姿は消えていました。一体彼らはどこへ消えたのか?

伊坂幸太郎作品らしい、軽快な会話と伏線が散りばめられた物語です。人質となった人々や、事件を追う警察官など、複数の視点から事件が描かれます。一見、奇想天外な設定ですが、すべての謎がロジカルに解き明かされるラストは見事。ミステリーの面白さと、伊坂作品ならではの温かい読後感が味わえる一冊です。

どうやって消えたの!?って、登場人物と一緒になって考えちゃった。最後は「なるほど!」ってスッキリするし、読後感がすごく良いんだよね。

38位: 『倒錯の死角 201号室の女』 折原一

アパートの隣室に住む美女を、覗き見る男。彼の歪んだ欲望と、女の謎めいた行動が、倒錯的な物語を紡ぎ出します。ストーカーの視点から描かれることで、読者は背徳的なスリルと緊張感を味わうことになります。

この作品は、叙述トリックの名手・折原一氏の原点ともいえる一冊です。読者が無意識に抱いている常識や固定観念を巧みに利用し、鮮やかなどんでん返しを見せてくれます。短いページ数の中に、折原トリックの粋が凝縮された初期の傑作です。

覗き見してる視点だから、ドキドキ感がすごい!短いのに、しっかり騙される。さすが折原先生だね。

39位: 『予言の島』 澤村伊智

ホラー小説『ぼぎわんが、来る』で知られる澤村伊智氏が、本格ミステリーに挑んだ作品。外部から閉ざされた島を舞台に、島を訪れた主人公たちが連続殺人事件に巻き込まれる、クローズドサークルミステリーです。

この島には、「島の言葉で会話してはならない」という奇妙なルールがありました。この不気味なルールが、事件の謎と巧みに絡み合っていきます。ホラーの名手ならではのじっとりとした恐怖描写と、ロジカルな謎解きが見事に融合。意外な犯人と、その背景にある島の秘密に驚かされるでしょう。

本作は、閉鎖的な空間におけるルール設定が、心理的な圧迫とミステリとしての制約を同時に生み出している。ホラーとロジックの融合という点において、著者の新たな境地を示す一作である。

40位: 『屍人荘の殺人』 今村昌弘

音楽フェスに参加するため、山奥のペンション「紫湛荘」を訪れた大学のミステリ愛好会メンバー。しかし、突如として出現したゾンビの群れによって、彼らはペンションに立てこもることを余儀なくされます。パニックの中、ペンション内で起こる密室殺人事件。犯人は人間か、それともゾンビなのか?

「このミステリーがすごい!」など、数々のミステリーランキングで第1位を獲得した話題作です。ゾンビ×クローズドサークル×本格ミステリーという、前代未聞の組み合わせが見事に成功しています。特殊な状況設定を逆手に取ったトリックと、絶望的な状況下での犯人当てというスリルがたまらない、新時代の傑作です。

ゾンビがいるのに密室殺人!?って設定だけでワクワクしちゃうよね!この状況だからこそできるトリックに痺れたよ!

まとめ:最高の「騙される快感」を味わう一冊を見つけよう

叙述トリックのおすすめ小説ランキングTOP40、いかがでしたでしょうか。ミステリー史に輝く不朽の名作から、あっと驚く設定の意欲作まで、様々な「騙される快感」を味わえる作品をご紹介しました。

叙述トリックの魅力は、なんといっても真相を知った後にもう一度読み返したくなるところにあります。伏線やヒントがどのように隠されていたのかを確認する作業は、答え合わせのようで格別の楽しさがあります。ぜひ、気になった一冊を手に取って、作者の仕掛けた巧妙な罠にどっぷりとハマってみてください。最高の読書体験が、あなたを待っています。