あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】石川利光のおすすめ小説ランキングTOP15

はじめに:芥川賞作家・石川利光の文学世界

石川利光(いしかわ としみつ)は、1914年に大分県で生を受けた日本の作家です。早稲田大学を中退後、法政大学国文科を卒業し、同人誌活動などを経て作家としての道を歩み始めました。戦時中は日本航空機工業に勤務し、戦後には出版社を設立するなど、多彩な経歴の持ち主です。

その名を文壇に轟かせたのが、1951年に受賞した第25回芥川賞です。受賞作『春の草』は、巧みなシチュエーション設定と、一字一句も疎かにしない緻密な筆致が高く評価されました。その後、大衆向けのエンターテインメント小説である中間小説を多く手掛けましたが、1967年に妻を亡くしてからは、官能小説の執筆に専念したことでも知られています。本記事では、そんな石川利光の奥深い文学世界に触れられるおすすめの作品を、ランキング形式でご紹介します。

石川利光のおすすめ小説ランキングTOP15

ここからは、石川利光のおすすめ小説をランキング形式で15作品ご紹介します。芥川賞を受賞した純文学作品から、人間の性を深く描いた官能小説まで、彼の多岐にわたる作風を感じられるラインナップを揃えました。

それぞれの作品が持つ独特の魅力や世界観に触れながら、あなたのお気に入りの一冊を見つけてみてください。それでは、早速ランキングを見ていきましょう。

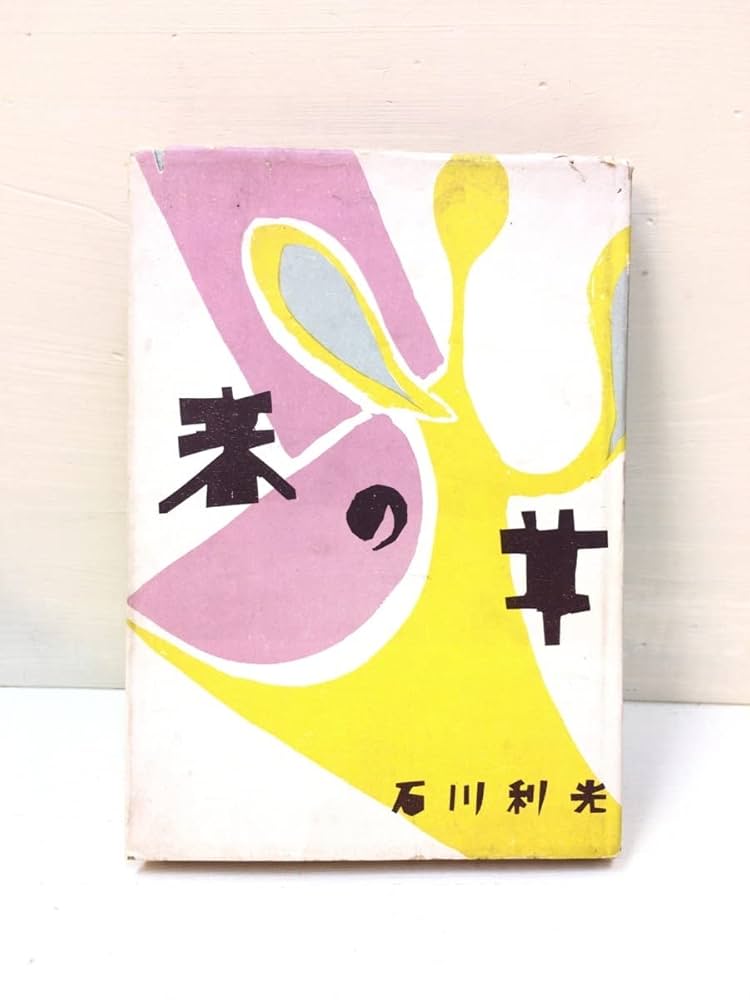

1位『春の草』

堂々の1位は、石川利光の代表作であり、第25回芥川賞受賞作でもある『春の草』です。1951年に発表されたこの物語は、銀座の百貨店に勤める中年の会計係・京口を主人公に、国分寺駅近くの飲み屋での場面から始まります。

選考委員の丹羽文雄から「シチュエーションの設定にも細心の注意がゆきとどき、一字一句をゆるがせにしていない」「新鮮なレモンと評した人があったが、適評である」と絶賛されたことからも、その完成度の高さがうかがえます。石川利光の緻密な筆致と、人間の機微を描く卓越した手腕が光る、まさに彼の文学の原点といえる一作です。

ふくちい

ふくちい芥川賞受賞作はやっぱり外せないよね。ここから石川文学の世界にダイブするのがおすすめだよ。

2位『女の緑地』

続いて2位にランクインしたのは、『女の緑地』です。この作品は、1954年に『女だけの旅』として発表され、後に改題されました。石川利光の中間小説期を代表する作品として知られています。

芥川賞受賞後の彼は、大衆の心をつかむ中間小説を数多く手掛けました。『女の緑地』は、その中でも特に人気の高い作品の一つです。純文学とはひと味違った、エンターテインメント性の高い物語が楽しめます。

旅先での女性たちの物語なのかな?タイトルからして、なんだかドラマチックな展開を期待しちゃうね。

3位『花芯のもだえ』

3位は、1978年に発表された『花芯のもだえ』です。この作品は、石川利光が後期に執筆を捧げた官能小説の一つとして知られています。彼は1967年に妻を亡くしたことを機に、このジャンルへ深く傾倒していきました。

人間の性の深淵を鋭く、そして赤裸々に描き出す彼の作風は、多くの読者を惹きつけました。『花芯のもだえ』は、その中でも特に代表的な作品として挙げられます。文学的な香りを残しつつ、人間の本能的な部分を巧みに表現した一冊です。

官能小説って聞くとドキドキしちゃうけど、人間の本質に迫る文学でもあるんだよね。奥が深いなぁ…。

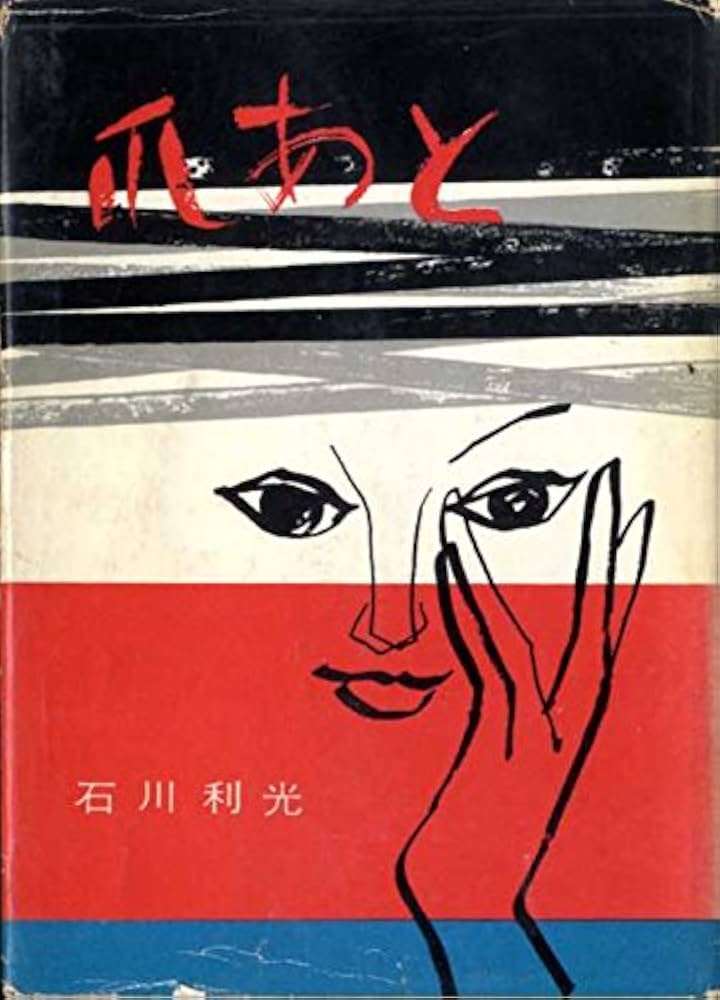

4位『爪あと』

4位には1958年に発表された『爪あと』がランクイン。この作品も、石川利光の中間小説時代に書かれたものです。彼の作品群の中でも、特にタイトルが印象的な一冊といえるでしょう。

この時期の石川作品は、人間の複雑な心理や男女間の機微を巧みに描いているのが特徴です。『爪あと』というタイトルが何を意味するのか、物語を読み解きながら想像を膨らませるのも、この作品の楽しみ方の一つかもしれません。

『爪あと』って、心に残った傷跡のことかな?それとも…。すごく気になるタイトルだね!

5位『半未亡人』

5位は、1955年に刊行された『半未亡人』です。鱒書房のコバルト新書から出版されたこの作品は、当時の読者に広く受け入れられました。「半未亡人」という言葉自体が、読者の好奇心を強く刺激します。

この作品も中間小説に分類され、ストーリーテラーとしての石川利光の才能が存分に発揮されています。複雑な立場に置かれた女性の心情を、彼がどのように描き出したのか。ぜひ手に取って確かめてみてください。

「半未亡人」ってどういう状況なんだろう。設定だけで物語の世界に引き込まれちゃうよ。

6位『忘れ扇』

6位にランクインしたのは、1957年に小壷天書房から出版された『忘れ扇』です。この作品もまた、石川利光の中間小説家としてのキャリアを彩る一作です。

『忘れ扇』という風流なタイトルからは、日本の伝統的な美意識や、そこに生きる人々の繊細な感情が描かれていることがうかがえます。芥川賞作家としての確かな筆力と、大衆を楽しませる物語性が融合した、バランスの取れた作品といえるでしょう。

扇子を忘れるっていうシチュエーション、なんだか切ない物語が始まりそうな予感がするね。

7位『プレイガール』

7位は、1968年に発表された『プレイガール』です。この作品が出版されたのは、作者の石川利光が妻を亡くした翌年にあたり、彼の作風が官能小説へと大きく舵を切っていく時期と重なります。

『プレイガール』というタイトルからも、これまでの純文学や中間小説とは異なる、より直接的で大胆なテーマ性が感じられます。時代の空気感を反映しつつ、人間の欲望をストレートに描いたこの作品は、彼の新たな一面を知る上で欠かせない一冊です。

時代の最先端を行くようなタイトルだね!どんな女性が描かれているのか、すごく興味あるな。

8位『12の結婚』

8位には、1959年に発表された『12の結婚』が入りました。この作品は、そのタイトルの通り、12の異なる結婚の形を描いたオムニバス形式の小説と推測されます。

様々なカップルの姿を通して、結婚という制度の多様性や、そこに潜む人間の喜び、悲しみ、そして葛藤を浮き彫りにしていきます。石川利光の鋭い人間観察眼が光る作品であり、読者はまるで他人の人生を覗き見るような感覚で物語に没入できるでしょう。

12通りの結婚生活って、すごく面白そう!自分たちの結婚と比べながら読んじゃうかも。

9位『濡れざかり』

9位は、1980年に日本文華社から出版された『濡れざかり』です。この作品は、石川利光が官能小説家として円熟期に入った頃の代表的な一作といえます。

刺激的なタイトルが目を引きますが、その内容は単なる官能的な描写に留まりません。人間の性の奥深さや、愛と欲望の複雑な関係性を文学的に昇華させているのが、石川利光作品の真骨頂です。彼の官能小説の世界に初めて触れる方にもおすすめの一冊です。

タイトルがすごいね…。でも、きっと人間の深い部分を描いた文学作品なんだろうな。

10位『失神あそび』

10位にランクインしたのは、1978年に発表された『失神あそび』です。この作品もまた、彼の後期を代表する官能小説の一つ。『花芯のもだえ』と同じ年に出版されており、この時期の彼の創作意欲の高さがうかがえます。

読者の想像力をかき立てるミステリアスなタイトルが特徴的です。人間の理性が欲望の前でいかに揺らぐか、その危うさと背徳的な魅力を、石川利光ならではの巧みな筆致で描き出しています。物語の結末まで、読者は目が離せなくなるでしょう。

『失神あそび』って、一体どんな内容なんだろう…。ちょっと怖いけど、すごく惹かれるタイトルだね。

11位『体験くらべ』

11位は、1979年に刊行された『体験くらべ』です。この作品も、日本文華社の文華新書・小説選集シリーズから出版された、石川利光後期の官能小説です。

タイトルが示す通り、複数の登場人物がそれぞれの「体験」を語り合う、あるいは競い合うような構成が予想されます。他者の経験を通して、自身の欲望や価値観を見つめ直す。そんな人間の心理を巧みに突いた作品かもしれません。読者自身の好奇心も刺激される一冊です。

みんなで体験を語り合うのかな?女子会みたいで楽しそうだけど、内容はもっとディープだったりして!

12位『花芯のうずき』

12位には、1979年に発表された『花芯のうずき』がランクイン。『花芯のもだえ』から連なる「花芯」シリーズともいえるこの作品は、石川利光の官能小説の中でも特に人気の高いテーマを扱っています。

「花芯」という言葉に象徴される、女性の性の神秘や内面の葛藤を、彼は一貫して追求し続けました。『花芯のうずき』では、そのテーマがさらに深化され、より繊細で濃密な人間ドラマが繰り広げられていることでしょう。

「花芯」シリーズ、奥が深そうだね。女性の心の内側を丁寧に描いていそうだな。

13位『火蛾』

13位は、1953年に小説朝日社から出版された『火蛾』です。この作品は、芥川賞受賞から2年後に発表されたもので、作家としての初期の創作活動を知る上で重要な一冊です。

「飛んで火に入る夏の虫」という言葉があるように、『火蛾』というタイトルは、抗えない運命や破滅的な愛を想起させます。純文学の香りを色濃く残しつつ、後の官能小説へと繋がるような、人間の業や情念といったテーマを扱っている可能性が高い作品です。

火に惹かれる蛾か…。なんだか自己破壊的な恋の物語を想像しちゃう。切なそうだなぁ…。

14位『体験ざかり』

14位は、1981年に発表された『体験ざかり』です。この作品も、彼の晩年の創作活動を代表する長編官能小説の一つとして、文華新書から出版されました。

『体験くらべ』からさらに一歩踏み込んだようなタイトルが印象的です。様々な経験を経て、成熟していく(あるいは溺れていく)人間の姿を、円熟した筆致で描いています。石川利光が官能小説というジャンルで何を表現しようとしていたのか、その答えに近づける一冊かもしれません。

『体験くらべ』の次は『体験ざかり』なんだね!なんだかパワーアップしてそうでワクワクするよ。

15位『花芯のときめき』

ランキングの最後を飾る15位は、1975年に発表された『花芯のときめき』です。これもまた「花芯」をタイトルに冠した作品で、石川利光がこのテーマに深く傾倒していたことがわかります。

『もだえ』や『うずき』といった言葉が描く苦悩や葛藤とは対照的に、『ときめき』という言葉には、恋愛の初期衝動や性の目覚めといった、よりポジティブなニュアンスが感じられます。同じテーマを扱いながらも、異なる角度から人間の感情を切り取った、興味深い一作です。

「ときめき」って言葉、すごく素敵だね。シリーズの中でも、一番ピュアな物語が読めるのかもしれないな。

まとめ:時代を越えて読む石川利光の小説

今回は、芥川賞作家・石川利光のおすすめ小説をランキング形式で15作品ご紹介しました。純文学の旗手として文壇に登場し、その後は中間小説、さらには官能小説へと作風を大きく変化させていった彼の文学人生は、非常にユニークで魅力的です。

一見すると、そのジャンルは多岐にわたりますが、「人間の内面に深く分け入り、その本質を描き出す」という点では、すべての作品に共通するテーマが流れています。時代は変わっても、彼が描いた人間の喜び、悲しみ、そして性は、現代を生きる私たちの心にも、きっと強く響くものがあるでしょう。ぜひこの機会に、石川利光の奥深い文学世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。