あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】大庭みな子の小説おすすめ人気ランキングTOP10

唯一無二の世界観を築いた作家・大庭みな子とは

大庭みな子(おおば みなこ)は、1930年東京生まれの小説家です。津田塾大学を卒業後、夫の転勤に伴い1959年からアラスカで生活を送りました。このアラスカでの体験をもとに執筆した『三匹の蟹』で1968年に群像新人文学賞と芥川賞をダブル受賞し、鮮烈なデビューを飾ります。

彼女の文学の原点は、女学生時代に経験した原爆投下後の広島での救援活動にあります。この時の悲惨な光景が、後の作品に大きな影響を与えました。その作風は、生と性、人間と自然、神話的世界などを壮大なスケールで描き出すという特徴があります。国内外で高く評価されており、芥川賞のほかにも谷崎潤一郎賞や野間文芸賞など数々の文学賞を受賞し、芥川賞の選考委員も務めました。

【決定版】大庭みな子のおすすめ小説人気ランキングTOP10

デビュー作から晩年の作品まで、大庭みな子の文学は多彩な魅力に満ちています。神話や古典を下敷きにした壮大な物語から、自身の体験を色濃く反映した私小説的な作品、さらには未来を描いたSF的な小説まで、その世界観は広大です。

ここでは、そんな大庭みな子の数ある名作の中から、特におすすめしたい小説をランキング形式で10作品ご紹介します。どれも彼女の唯一無二の世界観に触れられる傑作ばかりです。ぜひ、気になる作品から手に取ってみてください。

1位『三匹の蟹』

『三匹の蟹』は、1968年に群像新人文学賞と芥川賞をダブル受賞した大庭みな子の鮮烈なデビュー作です。作者自身のアラスカでの生活体験が色濃く反映されており、発表当時は大きな話題を呼びました。

物語の主人公は、アラスカで夫と娘と暮らす主婦・由梨。彼女は、インテリで高圧的な夫や、進歩的なリベラルを装いながらも女性を蔑視する周囲の人々に嫌悪感を抱き、孤独で退屈な日々を送っていました。ある日、自宅でのパーティーから抜け出した由梨は、見知らぬ男と出会い、衝動的に一夜を共にしてしまいます。異国での孤独感や倦怠、そして因習からの解放を渇望する女性の心理を、乾いた筆致で描き出した傑作です。

ふくちい

ふくちい主人公の閉塞感からの解放がスリリング!デビュー作とは思えない完成度の高さに驚くよ。

2位『寂兮寥兮』

『寂兮寥兮(かたちもなく)』は、1982年に第18回谷崎潤一郎賞を受賞した大庭みな子の代表作の一つです。タイトルは古典『老子』の一節から取られており、「静まりかえって形がない」といった意味合いを持っています。

物語は、主人公の女性が自分の葬式を見るという不思議な夢の場面から始まります。夢と現実、生と死、過去と現在が入り混じる幻想的な世界観の中で、人間の存在の不確かさや、性の根源が大胆に描かれます。壮大なスケールで「生きとし生けるものの根源的な寂しさ」というテーマに迫った、まさに大庭文学の真骨頂ともいえる作品です。

少し難しいけど、この不思議な世界観に浸るのが最高なんだ。読み終わったあとの余韻がすごいよ。

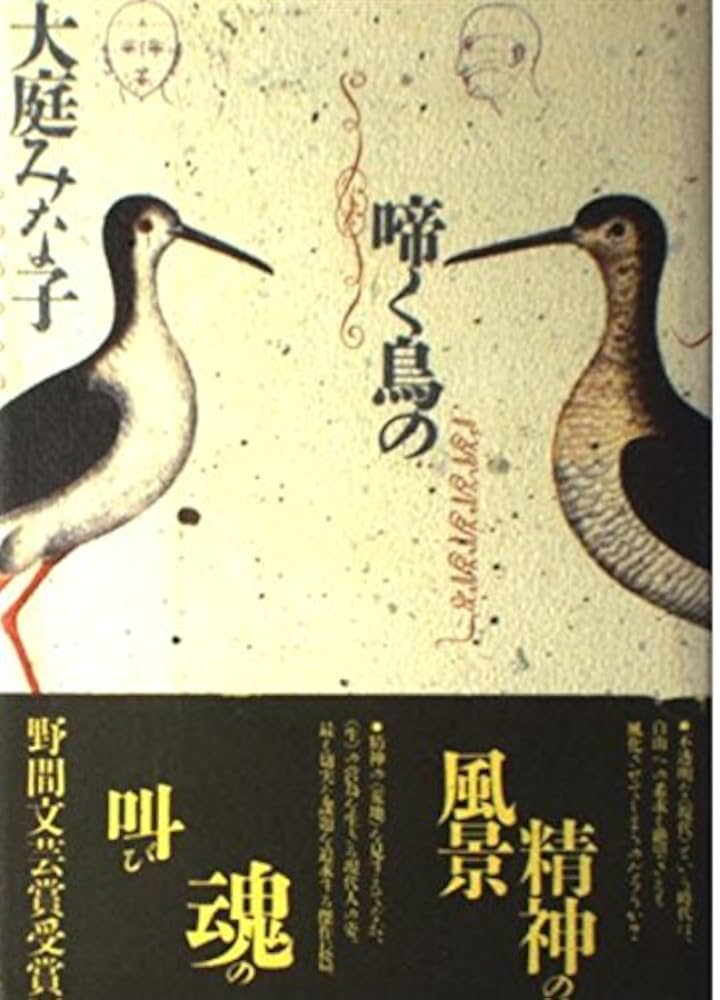

3位『啼く鳥の』

1986年に第39回野間文芸賞を受賞した長編小説です。デビュー作『三匹の蟹』から約20年を経て発表されたこの作品は、作者の円熟期を代表する一作として高く評価されています。

この作品は、深い人間理解と鋭い人生へのまなざしが貫かれた力作と評されています。大庭みな子が一貫して描いてきた生と死、神話的な世界観といったテーマが、より深化・昇華された形で表現されており、読者を壮大な物語の世界へと引き込みます。

まさに大庭文学の集大成だね。じっくり物語の世界に浸りたい人におすすめだよ。

4位『がらくた博物館』

『がらくた博物館』は、1975年に第14回女流文学賞を受賞した長編小説です。物語の舞台は、アラスカを思わせるアメリカ最北端の町。厳しい自然環境の中、さまざまな国から流れ着いた人々が暮らしています。

ロシア革命を逃れてきた女性、日本人の母子、自作のヨットで漂着した印刷屋の主人など、登場人物はみな心に孤独や悲しみを抱えた「流れ者」です。そんな彼らが人種や国境を越えて織りなす人間模様を、詩的でユーモアあふれる筆致で描き出しています。どこにも安住できない人々の連帯と生の哀歓が胸を打つ、大庭文学の隠れた名作です。

いろんな背景を持つ人々が織りなす物語が素敵。人間のたくましさと哀しさを同時に感じるんだ。

5位『浦島草』

『浦島草』は、1977年に発表され、同年の谷崎潤一郎賞候補にもなった長編小説です。タイトルは植物の名前であると同時に、日本の有名なおとぎ話『浦島太郎』をモチーフにしていることを示唆しています。

物語の中心となるのは、広島での被爆体験を持つ人々です。アメリカ留学から帰国した主人公・雪枝は、被爆した女性や自閉症の少年など、複雑な過去を背負う人々と関わっていきます。作者自身の原爆体験も色濃く反映されており、戦争の記憶を引きずりながら生きる人々の欲望や狂気、そして破滅の予感を、壮大かつ詩的な世界観で描ききった傑作です。

原爆という重いテーマだけど、物語の幻想的な美しさに引き込まれる…。人間の業の深さを考えさせられる作品だよ。

6位『むかし女がいた』

『むかし女がいた』は、日本の古典文学『伊勢物語』を巧みに取り入れたユニークな短編集です。『伊勢物語』が「むかし、男ありけり」という一文で始まるのに対し、この作品に収められた26の物語は、すべて「むかし、女がいた。」という言葉で幕を開けます。

戦後の混乱期を生きた女性、夫の浮気に嫉妬する女性、男を巧みに操る女性――。ここで描かれるのは、時代や状況は違えど、普遍的な感情を抱える女性たちの姿です。大庭みな子ならではの鋭い視点で、女性という存在の持つ残酷さや愚かさ、そしてどうしようもない愛おしさを、万華鏡のように描き出しています。古典の世界と現代が交差する、不思議な読書体験が味わえる一冊です。

『伊勢物語』を知らなくても大丈夫!いろんな女性の人生が描かれていて、人間観察みたいで面白いよ。

7位『海にゆらぐ糸・石を積む』

本書は、1989年に第16回川端康成文学賞を受賞した表題作「海にゆらぐ糸」を含む短編集です。「海にゆらぐ糸」は連作短編となっており、他に短編1作と放送劇が収録されています。

この作品集の根底に流れるのは、「時間」という大きなテーマです。限られた時を生きる人間の命のはかなさと、その一瞬のきらめき。旧友との再会などを通して、移ろいゆく時間と、その中に存在する永遠性が詩情豊かに描かれています。大庭みな子の繊細な感性が光る、珠玉の短編集と言えます。

短くて読みやすいのに、すごく心に残る作品ばかり。時間の流れについて、ふと考えさせられるよ。

8位『幽霊達の復活祭』

『幽霊達の復活祭』は、大庭みな子のみずみずしい感性と大胆な手法が際立つ初期の短編集です。表題作の舞台は、復活祭の夜に開かれるささやかなパーティー。そこに集うのは、国籍も様々な、まるで「幽霊」のように社会的な存在感の薄い人々です。

彼らが交わす会話は、機知と風刺に富んでおり、読者を不思議な幻想の世界へと誘います。ほかにも「火草」「首のない鹿」など、大庭文学の持つ幻想的でどこかグロテスクな魅力が詰まった4篇が収録されています。初期の大庭みな子の世界観に触れるには最適な一冊です。

本作における幻想的ながらもどこか冷徹な筆致は、存在の不確かさを鋭く描き出している。初期作品ながら、その完成度には戦慄を禁じ得ない。

9位『赤い満月』

『赤い満月』は、1995年に発表された短編小説で、翌1996年に第23回川端康成文学賞を受賞した作品です。短編集『もってのほか』に収録されています。

この作品では、大庭文学に一貫して流れるテーマである、個人の記憶と歴史との関わりが、幻想的な筆致で描かれています。印象的なタイトルが象徴するように、日常に潜む非日常や、人間の内なる狂気や情念を巧みに描き出した、文学的完成度の高い一編です。

短いのに、読後にすごく考えさせられる作品だよ。タイトルの意味を想像しながら読むと面白いかも。

10位『王女の涙』

『王女の涙』は、ミステリアスな雰囲気が魅力の長編小説です。主人公の桂子は、夫の死を機に20数年ぶりに日本へ帰国します。彼女は、夜になると挑発的な香りを放つ〈王女の涙〉という名の花に導かれ、過去に二人が謎の死を遂げたという屋敷に住むことになります。

鬱蒼と茂る木々、謎めいた古井戸。閉ざされた屋敷の中で、桂子は男女の愛憎が渦巻く事件に巻き込まれていきます。死者が残した秘密と、生者たちの歪んだ感情が絡み合う、幻想的で少し怖い大人のためのおとぎ話のような作品です。

花の香りに導かれて事件に巻き込まれるなんて、ロマンチックでドキドキする!ミステリー好きにもおすすめだよ。

小説だけじゃない!大庭みな子の多彩な作品

大庭みな子の魅力は、その独創的な小説の世界だけにとどまりません。彼女は、鋭い洞察力と知性で、小説以外の分野でも優れた作品を数多く残しています。

特に、日本の女子教育の先駆者を描いた評伝や、古典文学の現代語訳は、彼女のもう一つの顔を知る上で欠かせない仕事です。ここでは、小説とはまた違った魅力を持つ2つの作品をご紹介します。

評伝『津田梅子』

大庭みな子は、母校である津田塾大学の創設者・津田梅子の評伝も手掛けており、この作品で読売文学賞(評論・伝記賞)を受賞しています。この評伝は、大学の倉庫で発見された梅子とアメリカの里親との膨大な往復書簡をもとに書かれました。

わずか6歳で国費留学生としてアメリカに渡り、日本の女子教育の近代化に生涯を捧げた津田梅子。手紙から浮かび上がる彼女の喜びや苦悩を、同じくアメリカでの生活経験を持つ大庭みな子が、深い共感と鋭い視点で読み解いていきます。歴史上の偉人としてだけでなく、一人の女性としての津田梅子の姿が生き生きと描かれた傑作です。

新五千円札の顔になる津田梅子のことがよくわかるよ。作者自身の経験もあって、すごくリアルに感じられるんだ。

『現代語訳 枕草子』

大庭みな子は、平安時代の女流作家・清少納言による古典『枕草子』の現代語訳も手掛けています。彼女の訳は、原文の持つリズミカルな文体を活かしつつ、清少納言の息遣いまで伝えるような色彩豊かな表現が特徴です。

「春はあけぼの」に代表される美しい自然描写や、宮中での華やかな日常、そして清少納言の鋭い人間観察眼が、現代の私たちにも親しみやすい言葉で生き生きと蘇ります。千年の時を超えても色褪せない古典の魅力を、大庭みな子の名訳で味わってみてはいかがでしょうか。

古典は難しいイメージだけど、この訳はすっと頭に入ってくるよ。清少納言がすごく面白い人だってわかるんだ。

おわりに

今回は、作家・大庭みな子のおすすめ小説をランキング形式でご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。アラスカでの体験を原点としながら、神話や歴史、そして人間の性の深淵まで、壮大なスケールで物語を紡ぎ出した大庭みな子。その作品は、今なお多くの読者を魅了し続けています。

どの作品も、一度足を踏み入れると抜け出せなくなるような、唯一無二の世界観を持っています。この機会にぜひ、大庭みな子の豊かで深遠な文学の世界に触れてみてください。きっと、あなたの心に残る一冊が見つかるはずです。