あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】笠原淳のおすすめ小説ランキングTOP10

笠原淳とは?静謐な筆致で日常の機微を描く芥川賞作家

笠原淳(かさはら じゅん)は、1936年生まれ、神奈川県出身の小説家です。本名は長野義弘(ながの よしひろ)です。法政大学経済学部を中退後、NHKの脚本研究会でラジオドラマを手がけるなど、放送作家として活動したのち、小説の執筆に専念するようになりました。

1969年にデビュー作『漂泊の門出』を発表し、作家活動を開始します。これに先立つ1966年には「水族館の女」で小説現代新人賞の佳作を受賞しています。1976年に『ウォークライ』で新潮新人賞を受賞し、作家としての地位を確立。そして1983年下半期、代表作『杢二の世界』で第90回芥川賞を受賞しました(発表は1984年)。その作風は、私たちの日常生活に潜む暗部を静かな筆致で描き出す点に特徴があると評価されています。2015年に79歳で亡くなるまで、数々の作品を世に送り出しました。

笠原淳のおすすめ小説ランキングTOP10

ここからは、数ある笠原淳の作品の中から、特におすすめの小説をランキング形式で10作品ご紹介します。

芥川賞を受賞した代表作から、文学賞に輝いた初期の名作まで、幅広くランクインしました。静かで、どこか不穏な空気をまとう笠原淳の世界。その魅力に触れるきっかけとして、ぜひこのランキングを参考にしてみてください。

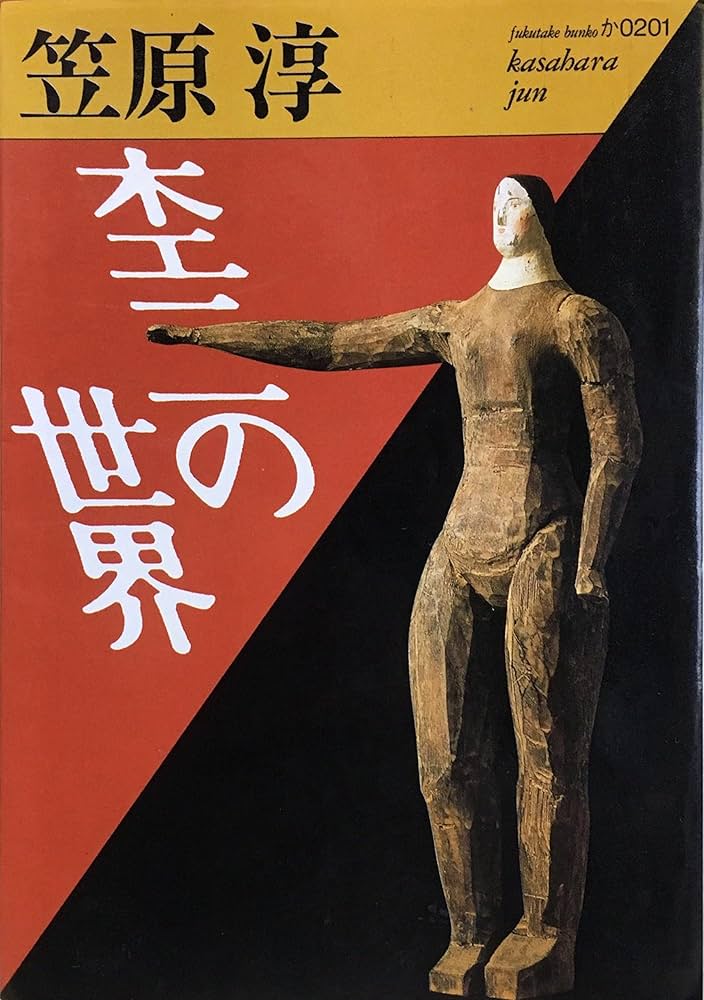

1位『杢二の世界』

堂々の1位は、1983年下半期に第90回芥川賞を受賞した(1984年発表)笠原淳の代表作『杢二の世界』です。この作品は、多くの読者や評論家から高い評価を受けており、笠原文学の入門書としても最適と言えるでしょう。

物語は、語り手である「私」が、年の離れた弟「杢二(もくじ)」の突然の死をきっかけに、彼の生前の姿を追想していく形で進みます。定職に就かず、掴みどころのない言動を繰り返していた杢二。彼のささやかで、どこか空虚な世界の輪郭が、兄の視点を通して静かに浮かび上がってきます。

選評では「妙に不景気な小説」と評されながらも、その安定した小説の作りが高く評価されました。日常の中に潜む虚無感や、人と人との間に横たわる微妙な距離感を巧みに描き出した傑作です。

ふくちい

ふくちい弟・杢二の掴みどころのなさが、なんとも言えない余韻を残すんだよね。静かな物語が好きな人には、ぜひ読んでみてほしいな。

2位『ウォークライ』

ランキング2位は、1976年に第8回新潮新人賞を受賞した『ウォークライ』です。この受賞は、笠原淳が小説家として世に出る大きなきっかけとなり、その後の作家活動の礎を築いた重要な作品です。

後に芥川賞を受賞する『杢二の世界』の選評では、ある選考委員が「この作者は七、八年前に新潮新人賞をとった頃からみると、着実に成長しているようだ」と述べており、本作が作家・笠原淳の原点として高く認識されていたことがうかがえます。

初期の作品ながら、後の作品にも通じる独特の静けさと、日常に潜む不穏な空気感をまとっています。芥川賞受賞作『杢二の世界』と読み比べることで、作家の創作の軌跡をより深く味わうことができるでしょう。

わたしが注目したのは、この作品が彼のキャリアの初期に書かれたってこと。ここからあの『杢二の世界』が生まれるんだって思うと、感慨深いよね。

3位『茶色い戦争』

ランキング3位は、1994年に新潮社から刊行された『茶色い戦争』です。この作品は、ある家族の日常に静かに忍び寄る変化と、そこに潜む狂気を描いた物語です。

物語の中心となるのは、平凡な家庭を築いていたはずの主人公です。しかし、彼の知らないところで、妻と息子は奇妙な「茶色い戦争」に没頭していました。それは、ゴキブリを徹底的に駆除するという、常軌を逸した戦いでした。

家族の間に生まれる微妙な不協和音と、日常が静かに崩壊していく様を、笠原淳ならではの淡々とした筆致で描き出しています。人間の内面に潜む不可解さや、平和な日常のもろさを考えさせられる、静かながらも強烈な印象を残す一作です。

ゴキブリ退治が「戦争」になるなんて…。日常が少しずつ狂っていく感じが、すごくリアルで怖かったよ。

4位『サイモンの塔』

ランキング4位には、1986年に文藝春秋から出版された『サイモンの塔』がランクインしました。この作品は、歴史の渦に翻弄されながらも、自らの信念を貫こうとする人々の姿を描いた物語です。

物語の舞台は、戦時中の日本。主人公は、ドイツ人の父と日本人の母を持つ男です。彼は、父の遺した古い塔を守りながら、静かに暮らしていました。しかし、戦争が激化するにつれて、彼の周囲にも時代の波が押し寄せ、彼の穏やかな日常は少しずつ揺らいでいきます。

自らのアイデンティティや、戦争という大きな力の前で個人が無力であることへの葛藤が、静謐ながらも力強い筆致で描かれています。歴史の片隅で懸命に生きた人々の息遣いが聞こえてくるような、重厚な読後感を味わえる作品です。

自分のルーツと時代の流れの間で揺れ動く主人公の姿が印象的だったよ。静かなんだけど、心にずしんと響く物語だね。

5位『十五歳 夏』

ランキング5位は、1998年に新潮社から刊行された『十五歳 夏』です。この作品は、思春期特有の揺れ動く心情や、大人になることへの戸惑いを、繊細な筆致で描き出した物語です。

物語の主人公は、15歳の少年。彼は、家族や友人との関係、そして自分自身の将来に対して、漠然とした不安や焦りを抱えています。ある夏の日、彼は家出を決意し、あてのない旅に出ます。その旅の途中で出会う人々や出来事を通して、少年は少しずつ自分自身と向き合っていくことになります。

誰もが通り過ぎるであろう、多感な時期の心の機微が、笠原淳ならではの静かで抑制の効いた文章で丁寧に描かれています。読者は、主人公の少年の姿に、かつての自分を重ね合わせてしまうかもしれません。切なくも、どこか懐かしい気持ちにさせてくれる一作です。

15歳の夏って、なんだか特別な響きがあるよね。主人公の心の揺れが、自分のことのように感じられて、ちょっと切なくなっちゃったな。

6位『黄土の夢』

ランキング6位は、1991年に福武書店から刊行された『黄土の夢』です。この作品は、かつて満州で暮らした人々の記憶と、その後の人生を描いた、スケールの大きな物語です。

物語は、満州からの引き揚げ者である主人公が、過去の記憶を辿る形で進行します。広大な黄土の大地で過ごした少年時代、そして敗戦による混乱と過酷な引き揚げ体験。それらの記憶は、彼のその後の人生に大きな影を落としていました。

戦争という歴史の大きなうねりの中で、個人がいかにして生き抜いてきたのか。そして、過去の記憶は現在の自分にどのような影響を与え続けるのかという、普遍的なテーマを扱っています。歴史に翻弄された人々の声なき声に耳を傾けるような、静かで深い感動を覚える作品です。

満州での記憶っていう、歴史の重みを感じるテーマだね。過去と現在が交錯する中で、主人公が何を見つけるのか、すごく引き込まれたよ。

7位『夕日に赤い帆』

ランキング7位には、1984年に講談社から刊行された『夕日に赤い帆』がランクイン。この作品は、人生の黄昏時を迎えた人々の心情を、哀愁漂う筆致で描き出した物語です。

物語の主人公は、定年を迎え、穏やかな余生を送る初老の男性です。彼は、かつて自分が乗っていた船のことを度々思い出します。夕日を浴びて赤く染まる帆を掲げた船。その光景は、彼の輝かしい青春時代の象徴でした。

過去への郷愁と、老いていくことへの一抹の寂しさ。そして、人生の終盤に差し掛かったからこそ見えてくる、ささやかな希望や喜びが、静かな海の情景と共に描かれています。読み終えた後、自分のこれまでの人生を静かに振り返りたくなるような、深い余韻を残す一作です。

人生の夕暮れ時っていうのかな。切ないけど、温かい気持ちにもなる物語だったよ。自分の将来を少し考えちゃった。

8位『ヨコハマ夢譚』

ランキング8位は、1991年に白水社から刊行された『ヨコハマ夢譚』です。タイトルの通り、港町・横浜を舞台に、そこに生きる人々の人間模様を幻想的な雰囲気で描き出した作品です。

物語には、船乗りやジャズマン、そして異国から来た人々など、横浜という土地柄を象徴するような、多彩なキャラクターが登場します。彼らの人生が交錯する中で、現実と幻想が入り混じったような、不思議な物語が紡がれていきます。

エキゾチックな港町の風景と、そこに流れる独特の空気感が、笠原淳の静かな文体と見事に融合しています。まるで古い映画を観ているかのような、ノスタルジックな気分に浸ることができるでしょう。横浜の街が好きな人には特におすすめしたい一冊です。

横浜が舞台ってだけで、なんだかお洒落な感じがするよね!ちょっと不思議で、夢の中をさまよっているような気分になれる作品だよ。

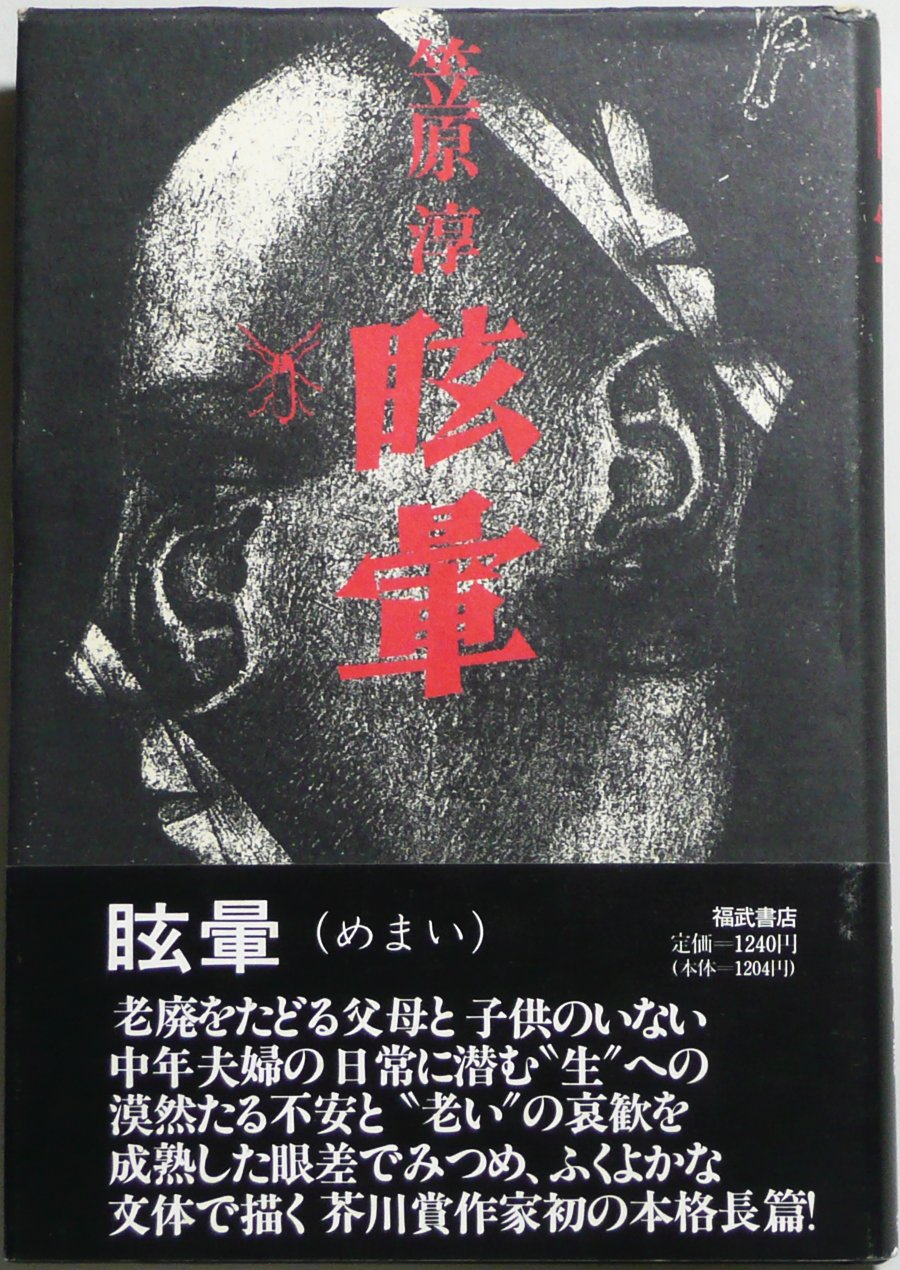

9位『眩暈』

ランキング9位は、1985年に福武書店から刊行された『眩暈』です。この作品は、日常生活の中に潜む不安や恐怖を、じわりと浮かび上がらせる心理サスペンスのような趣を持っています。

主人公は、ごく平凡なサラリーマン。しかし、ある時から彼は、原因不明の「眩暈」に悩まされるようになります。その眩暈は、彼の日常を少しずつ侵食し、現実と悪夢の境界を曖昧にしていきます。彼は、自分が何か大きな事件に巻き込まれているのではないかという、拭いがたい不安に駆られていきます。

当たり前だと思っていた日常が、ある日突然、不確かなものに変わってしまう恐怖。笠原淳の抑制の効いた文章が、かえって主人公の感じる得体の知れない恐怖を際立たせています。静かながらも、ページをめくる手が止まらなくなるような緊張感に満ちた一作です。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。日常の均衡が崩れる様は、まさに恐怖の本質と言えよう。

10位『祀りのあと』

ランキング10位は、1992年に新潮社から刊行された『祀りのあと』です。この作品は、地方の小さな町を舞台に、古くからの因習や人間関係のしがらみを描いた物語です。

物語の中心となるのは、町で古くから続く「祭り」。その祭りを巡って、町の人々の様々な思惑が交錯します。伝統を守ろうとする者、変化を求める者、そして、そのどちらにも属さず、静かに町を眺める者。それぞれの立場や感情が、祭りの準備から終わりまでの過程を通して、静かに、しかし克明に描き出されていきます。

閉鎖的なコミュニティの中に渦巻く、人間の欲望や嫉妬、そして愛情。華やかな祭りの裏側にある、人間の生々しい感情が、笠原淳ならではのクールな視点で捉えられています。人間の業の深さを考えさせられる、重厚な読後感のある作品です。

お祭りの後の、あの独特の静けさってあるよね。この小説はまさにそんな雰囲気で、人間の複雑な感情が描かれていて読み応えがあったよ。

まとめ:笠原淳の小説世界に触れて、日常に潜む物語を発見しよう

ここまで、芥川賞作家・笠原淳のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。彼の作品は、派手な事件が起こるわけではありませんが、私たちの日常に潜む微細な心の動きや、人間関係の機微を鋭く捉えています。

静かで淡々とした筆致の中に、人間の孤独や不安、そして、ささやかな希望が描かれています。何気なく過ごしている日常も、少し見方を変えれば、そこには無数の物語が隠されているのかもしれません。笠原淳の小説は、私たちにそんな気づきを与えてくれます。

この記事をきっかけに、ぜひ笠原淳の作品を手に取ってみてください。きっと、あなたの心に深く響く一冊が見つかるはずです。