あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】川村晃のおすすめ小説ランキングTOP5

川村晃とは?異色の経歴を持つ芥川賞作家

川村晃(かわむら あきら)は、1927年に台湾で生まれ、1996年に68歳で亡くなった日本の小説家です。静岡県沼津市で育ち、陸軍航空通信学校を卒業。戦後は日本共産党での活動を経て、筆耕職人など様々な職を転々としながら小説を執筆し続けました。

1962年、自身の壮絶な体験を基にした自伝的小説『美談の出発』で第47回芥川龍之介賞を受賞。作家活動のかたわら、新聞の人生相談やテレビ番組への出演など、多方面で活躍したことでも知られています。その生涯は、戦争、政治活動、そして文学と、まさに波乱万丈なものでした。

川村晃のおすすめ小説ランキングTOP5

ここからは、異色の経歴を持つ作家・川村晃のおすすめ小説をランキング形式で5作品ご紹介します。川村作品は、自身の壮絶な体験が色濃く反映されたものが多く、人間の内面を深くえぐるような鋭い視点が特徴です。

今回は、芥川賞を受賞した代表作『美談の出発』をはじめ、彼の文学世界に触れるうえで欠かせない作品を厳選しました。社会の底辺で生きる人々の姿や、極限状況における人間の心理を描いた作品群は、現代に生きる私たちにも多くのことを問いかけてくるでしょう。ぜひ、気になる作品から手に取ってみてください。

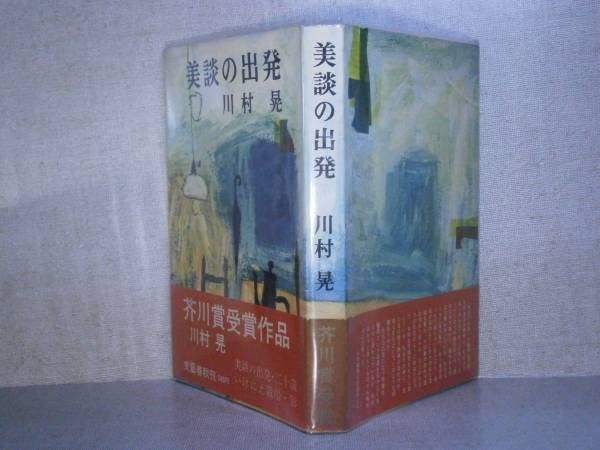

1位『美談の出発』

『美談の出発』は、1962年に第47回芥川賞を受賞した川村晃の代表作です。作者自身の体験が色濃く反映された自伝的小説として知られています。

物語は、ガリ版屋(筆耕職人)で生計を立てる「私」が、4人の子持ちの女性・由紀子と四畳半の部屋で6人暮らしを始めるところから始まります。借金、大家とのトラブル、病気がちな家族との生活は困難を極めるなか、組合活動にのめり込んでいく「私」。この自らの過酷な生活を「美談」として語る独特の視点は、選考委員の間でも評価が分かれましたが、その独創性が高く評価され、受賞につながりました。

ふくちい

ふくちい自分の壮絶な体験を『美談』って語る視点がすごいよね。普通はできない発想だよ。

2位『若い廃墟』

『若い廃墟』は、1964年に学習研究社から「芥川賞作家シリーズ」の一冊として刊行された作品です。川村晃の初期の著作であり、芥川賞受賞後の勢いを感じさせる一作です。

この作品は、社会の片隅で生きる若者たちの姿を描き出しています。彼らが抱える虚無感や行き場のないエネルギー、社会との軋轢を、川村晃ならではの筆致でリアルに表現。タイトルにある「廃墟」という言葉が象徴するように、希望を見いだせないながらも必死に生きようとする若者たちの姿が印象的です。芥川賞受賞作とはまた違った、作者の新たな一面が垣間見える一冊です。

『若い廃墟』ってタイトルがもうエモい…。若さゆえの虚無感って、いつの時代も共感しちゃうな。

3位『ルン・プロ』

『ルン・プロ』は、1963年に角川書店から出版された小説です。タイトルの「ルン・プロ」とは「ルンペン・プロレタリアート」の略で、定職を持たず日雇い労働などで生計を立てる最下層の労働者階級を指します。

この作品は、まさにそうした社会の底辺で生きる人々の生態を赤裸々に描き出しています。作者自身も様々な職を転々とした経験を持つことから、その描写には強烈なリアリティが宿ります。貧困や社会の矛盾と向き合いながらも、たくましく生きる登場人物たちの姿を通して、人間の尊厳とは何かを問いかける重厚な作品となっています。

『ルン・プロ』って言葉の響きが強烈だね。こういう社会の現実を文学で知ることができるのは貴重だよ。

4位『闇にひらく』

『闇にひらく』は、1966年に河出書房新社から刊行された作品です。芥川賞受賞から数年が経ち、作家として円熟期に入ろうとする川村晃の意欲作とされています。

この小説は、人間の心の奥底に潜む「闇」に焦点を当てた作品です。登場人物たちが抱える葛藤や秘密、社会の矛盾の中で生まれる心の闇を、鋭い観察眼で描き出します。光の当たらない場所で生きる人々の苦悩や希望を描くことで、人間の複雑な内面を浮き彫りにする本作。物語を通して、読者は自らの心の中にある「闇」とも向き合うことになるでしょう。

人間の心の『闇』に焦点を当てるなんて…。読むのに覚悟がいるけど、だからこそ惹かれちゃうんだよね。

5位『太陽と愛と』

『太陽と愛と』は、1964年に冬樹社から出版された小説です。これまで紹介してきた作品が社会の底辺や人間の暗部を描くものが多かったのに対し、この作品は「愛」という普遍的なテーマを扱っています。

しかし、そこは川村晃の作品。単なる美しい恋愛物語ではなく、過酷な現実の中で愛を貫こうとする人々の葛藤や、愛が持つ多面性を深く掘り下げます。タイトルの「太陽」が象徴するように、どんな困難な状況にあっても希望の光を見出そうとする人間の強さが描かれます。川村晃のまた異なる一面を知ることができる、読み応えのある一冊です。

『太陽と愛と』ってストレートなタイトルがいいね!社会派な作品とのギャップに、作家の幅広さを感じるよ。

まとめ:川村晃の文学世界に触れる人気小説を読んでみよう

今回は、芥川賞作家・川村晃のおすすめ小説をランキング形式でご紹介しました。台湾で生まれ、戦争を経験し、政治活動や様々な職業を経て作家となった彼の人生は、まさに波乱万丈そのものです。

その壮絶な体験は作品に色濃く反映されており、社会の底辺で生きる人々の姿や、極限状態での人間の心理をリアルに描き出します。彼の作品は、決して明るく楽しいものばかりではありませんが、人間の弱さや強さ、そして社会の矛盾を鋭くえぐる力を持っています。この記事をきっかけに、川村晃の文学世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。