あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】寒川光太郎のおすすめ小説ランキングTOP10

はじめに:自然と人間のドラマを描く作家・寒川光太郎とは

寒川光太郎(さむかわ こうたろう)は、北海道生まれの小説家です。本名は菅原憲光(すがわら のりみつ)といいます。彼の作品は、自然と対峙する人間の姿を描いたものが多く、その力強い筆致で多くの読者を魅了してきました。

1939年に発表した『密猟者』で第10回芥川龍之介賞(1939年下半期)を受賞し、北海道出身の作家として初の受賞という快挙を成し遂げました。自身の樺太での生活体験が、作品のリアリティを支えています。戦時中は海軍報道班員として従軍し、フィリピンで捕虜になるという壮絶な経験もしました。戦後は大衆小説の分野でも活躍し、冒険小説や偉人伝など、幅広いジャンルの作品を世に送り出しています。

寒川光太郎のおすすめ小説ランキングTOP10

ここからは、自然文学の巨匠、寒川光太郎のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。

彼の代表作である芥川賞受賞作から、戦後の大衆小説まで、多彩なラインナップを揃えました。厳しい自然の中で繰り広げられる、人間の力強いドラマに触れてみてください。

1位『密猟者』

堂々の1位は、寒川光太郎の名を世に知らしめた第10回芥川賞受賞作『密猟者』です。1939年に発表されたこの作品は、作者自身の樺太での生活で出会った老マタギとの経験が元になっています。

物語は、流氷がきしむ北国の海を舞台に、暴虐ともいえる自然の中で生きる原始的な主人公の孤独な姿を鮮烈な筆致で描き出します。自然の厳しさと、それに立ち向かう人間の孤独な魂がぶつかり合う様は、まさに圧巻の一言。選考委員からも高く評価され、菊池寛は「これぐらいの面白い小説は、外国の短篇小説にも、なかなかない」と絶賛しました。

ふくちい

ふくちいわたしも初めて読んだとき、その文章の力強さに圧倒されちゃったんだ。自然の描写が本当にリアルで、まるで自分がその場にいるような感覚になるよ。

2位『北風ぞ吹かん』

続いて2位にランクインしたのは、1942年に刊行された『北風ぞ吹かん』です。この作品もまた、寒川光太郎の真骨頂である自然と人間の関わりをテーマにしています。

厳しい自然環境の中で、人々がどのように生き、何を思うのか。彼の作品に一貫して流れる、人間存在への深い洞察がこの小説にも色濃く反映されています。初期の代表作の一つとして、ファンからの人気も高い一冊です。

『密猟者』とはまた違った趣があるんだけど、やっぱり自然の描写がすごいんだ。人間の内面がじっくり描かれていて、読み応えがあるかな。

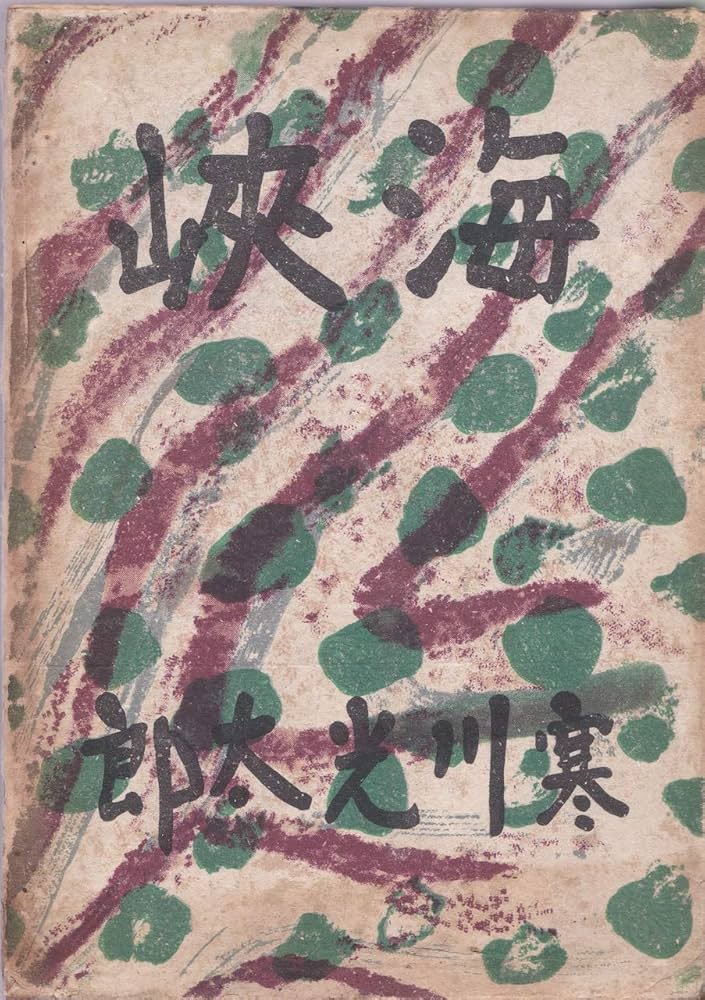

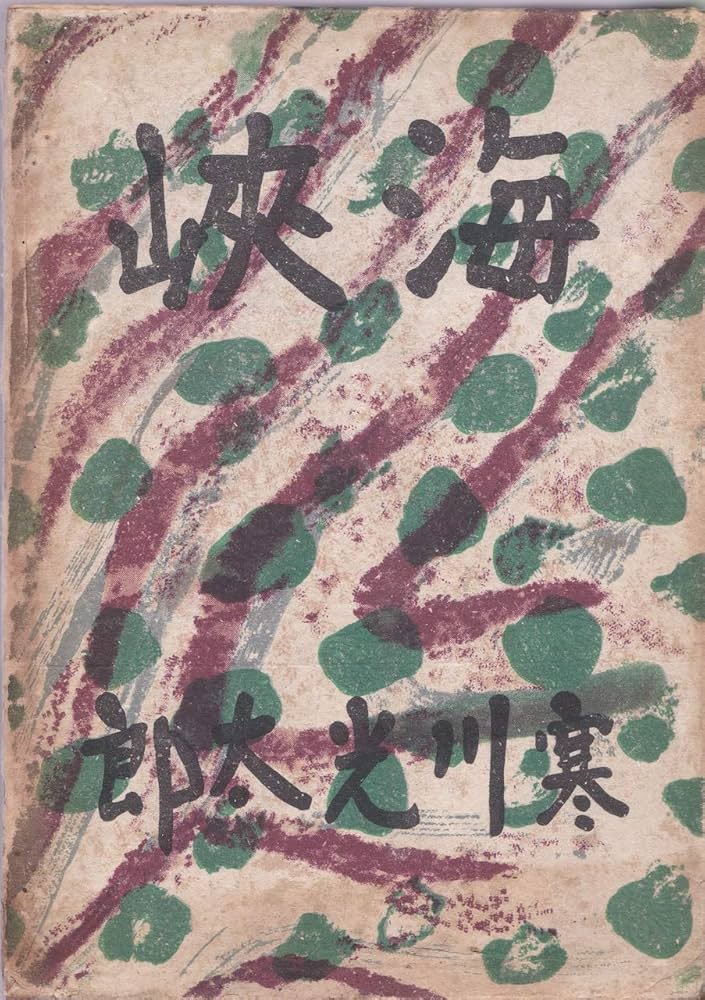

3位『海峡』

3位は、1940年に発表された『海峡』です。この作品は、地理的な「海峡」と、人生における困難や隔たりという比喩的な「海峡」を重ね合わせながら物語が展開します。

登場人物たちが直面するさまざまな試練や葛藤が、海峡という雄大な自然を背景に描かれています。人間ドラマと自然描写の巧みな融合が、読者の心を強く揺さぶる作品です。寒川光太郎の初期の著作として、『密猟者』と並んで重要な位置を占めています。

人と人との間にある見えない壁みたいなものを感じさせる作品だね。少し切ない気持ちになるけど、そこがまた魅力的なんだ。

4位『草人』

4位には、1941年に中央公論社から刊行された『草人』がランクインしました。この作品では、大地に根ざして生きる人々の姿が力強く描かれています。

「草人」というタイトルが象徴するように、自然の一部として生きる人間のたくましさや、土と共に生きる生活に焦点が当てられています。寒川文学の根底に流れる、自然への畏敬の念と人間賛歌が感じられる一冊です。

なんだか読んでいると、土の匂いがしてくるような感じがするんだ。都会の生活に疲れたときに読むと、心が洗われるかもしれないよ。

5位『氷の葡萄』

5位は、戦後の1948年に発表された『氷の葡萄』です。この作品は、戦争という大きな出来事を経て、作家として新たな境地を開いた寒川光太郎の意欲作と言えるでしょう。

タイトルが示すように、冷たさの中にほのかな甘みや生命力を感じさせる、繊細な人間模様が描かれています。戦後の混乱した社会を背景にしながらも、その中で生きる人々の心の機微を丁寧にすくい取った物語です。

戦後の作品だからか、これまでの作品とは少し雰囲気が違うんだよね。人間の弱さとか、それでも生きていこうとする強さが描かれていて、ぐっときちゃうな。

6位『荒野の剣士』

6位には、1958年に発表された大衆小説『荒野の剣士』が入りました。この作品で寒川光太郎は、これまで得意としてきた純文学的な自然描写から一歩踏み出し、エンターテインメント性の高い冒険活劇に挑戦しています。

戦後、大衆小説へと活動の幅を広げた彼の、新たな一面を発見できる作品です。荒野を舞台に繰り広げられる剣士の活躍は、痛快で読者を引き込みます。純文学作品とはまた違った、ストーリーテラーとしての寒川光太郎の才能が光る一冊です。

いつもの寒川作品とはガラッと変わって、ハラハラドキドキの冒険小説だよ!こういうのも書けるなんて、本当に多才な作家さんだよね!

7位『愛の手帖』

7位は、芥川賞受賞前年の1939年に発表された『愛の手帖』です。若き日の寒川光太郎が描く、恋愛をテーマにした作品です。

後の作品で見られるような厳しい自然描写とは異なり、登場人物たちの内面や感情の揺れ動きが丁寧に綴られています。作家としてのキャリア初期に、このような人間ドラマを描いていたことは興味深い点です。寒川文学の幅広さを知る上で、読んでおきたい一冊と言えるでしょう。

恋愛小説も書いていたなんて、ちょっと意外じゃない?若い頃の作品だからか、瑞々しい感性が感じられて、キュンとしちゃうんだ。

8位『流氷』

8位にランクインしたのは、1941年刊行の『流氷』です。この作品は、寒川光太郎が得意とする北国の厳しい自然を舞台にした物語です。

タイトルにもなっている「流氷」が、物語全体を支配する重要なモチーフとして描かれています。容赦なく押し寄せる流氷は、自然の脅威の象徴であると同時に、登場人物たちの運命をも暗示しているかのようです。彼の自然観が色濃く表れた作品です。

流氷のシーンは本当に迫力満点だよ。自然の前に人間はなんて無力なんだろうって、思わず考えさせられちゃうんだ。

9位『最終航路』

9位は、1942年に発表された海洋小説『最終航路』です。広大な海を舞台に、船乗りたちの生き様を描いた作品です。

人生を「航路」になぞらえ、その終着点を見つめる登場人物たちの姿が描かれています。海という抗いがたい大きな存在と向き合いながら、自らの生を全うしようとする男たちのドラマが胸を打ちます。

人生の終わりについて考えさせられる、少し大人向けの作品かな。海の描写が美しくて、なんだか切ない気持ちになるんだよ…。

10位『トノヤン女処刑記』

ランキングの最後を飾るのは、1948年に発表された異色作『トノヤン女処刑記』です。この作品は、他の著作とは一線を画す衝撃的な内容で知られています。

戦後の混乱期という時代背景が色濃く反映されており、人間の極限状態における行動や心理を容赦なく描き出しています。戦争体験を経て、作家が何を見つめ、何を描こうとしたのかが垣間見える問題作です。

本作における人間の極限状態の描写は、読者の倫理観を鋭く問うてくる。その筆致からは、作者の並々ならぬ覚悟を感じざるを得ない。

まとめ:寒川光太郎の小説で文学の深淵を覗こう

今回は、寒川光太郎のおすすめ小説をランキング形式でご紹介しました。芥川賞を受賞した『密猟者』をはじめ、彼の作品は厳しい自然と、その中で生きる人間のドラマを一貫して描き続けています。

戦後は大衆小説の分野でも才能を発揮し、冒険小説など幅広いジャンルで読者を楽しませました。この記事をきっかけに、あなたにぴったりの一冊を見つけて、寒川光太郎が描く文学の深淵に触れてみてはいかがでしょうか。