あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】澤田瞳子のおすすめ小説ランキングTOP19

澤田瞳子とは?歴史のうねりを描く直木賞作家の魅力

澤田瞳子さんは、歴史の大きな流れの中で生きる人々の姿を繊細に描き出す、今注目の歴史小説家です。 2021年には、5度目の候補選出を経て『星落ちて、なお』で第165回直木三十五賞を受賞しました。

京都府京都市に生まれ、大学院では奈良仏教史を専門に研究していました。 その深い知識に裏打ちされた緻密な時代描写と、歴史上の人物や名もなき人々の葛藤や情熱を生き生きと描き出す筆力が、多くの読者を魅了しています。デビュー作の『孤鷹の天』をはじめ、『若冲』や『火定』など、数々の作品で文学賞を受賞・ノミネートされており、現代を代表する歴史小説家の一人と言えるでしょう。

澤田瞳子のおすすめ小説人気ランキングTOP19

ここからは、澤田瞳子さんの作品の中から、特におすすめの小説をランキング形式で19作品ご紹介します。

直木賞を受賞した話題作から、デビュー作、そして隠れた名作まで幅広く選びました。歴史小説の面白さは、遠い昔の人々の息づかいをすぐそこに感じられること。気になる一冊を見つけて、澤田瞳子さんが描く奥深い歴史の世界に飛び込んでみませんか?

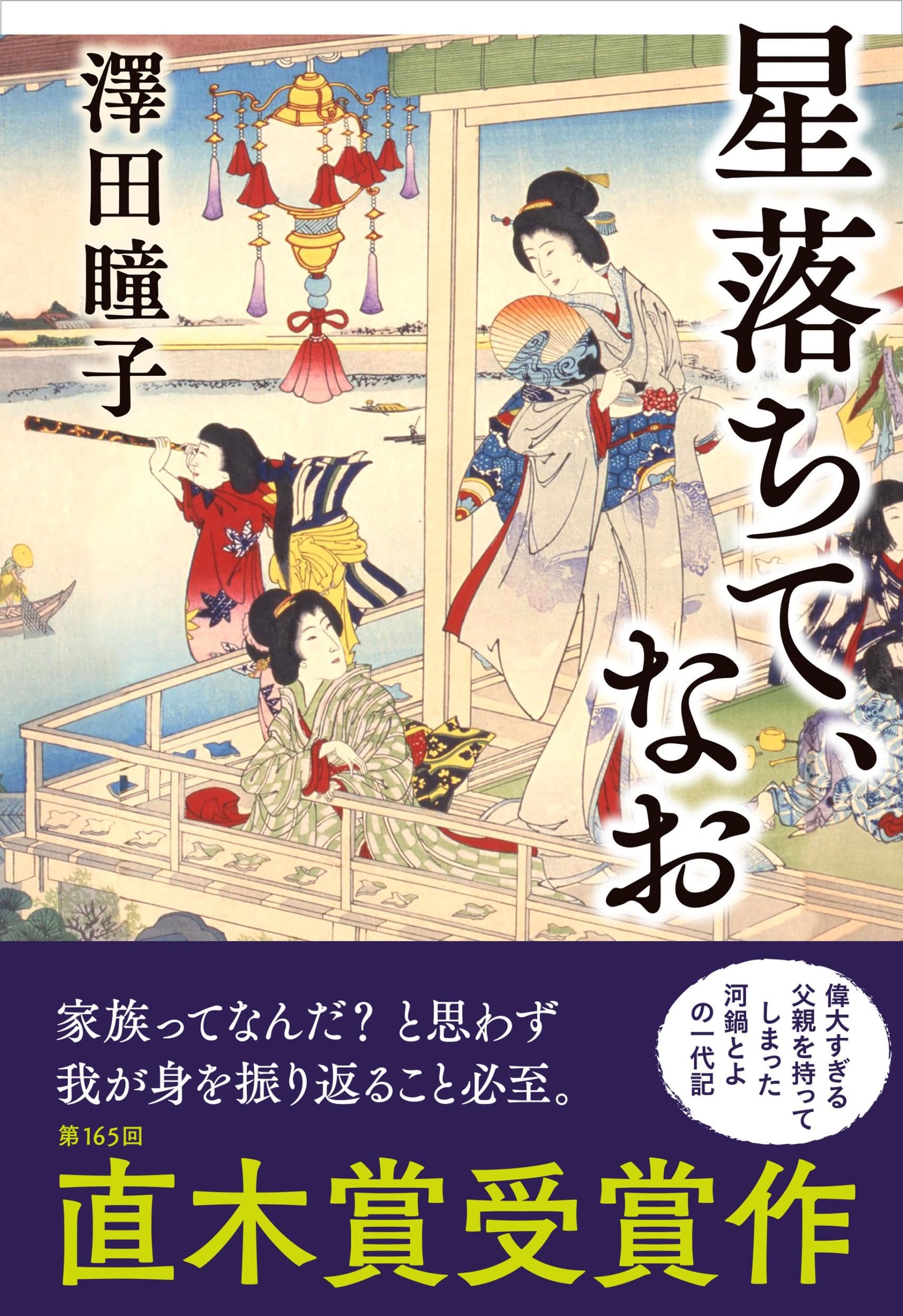

1位『星落ちて、なお』

澤田瞳子さんのおすすめ小説ランキング、堂々の第1位は第165回直木賞を受賞した『星落ちて、なお』です。 この作品は、著者が5度目のノミネートで栄冠を手にしたことでも大きな話題となりました。

物語の主人公は、「画鬼」と呼ばれた天才絵師・河鍋暁斎の娘である、とよ(暁翠)。明治22年、偉大な父の死をきっかけに、一門や家族の均衡が崩れ始めます。洋画の流行など時代の変化の波に飲まれながら、父の影に葛藤し、それでも絵師として自分の道を歩もうとする女性の生涯を描いた一代記です。 歴史に名を残した天才の娘という、これまで光が当てられることの少なかった人物を主人公に据え、その内面を深く掘り下げた点が高く評価されました。

ふくちい

ふくちい偉大な父を持つ娘の葛藤、胸に迫るものがあったよ。自分の道を見つけていく姿に勇気をもらえたんだ。

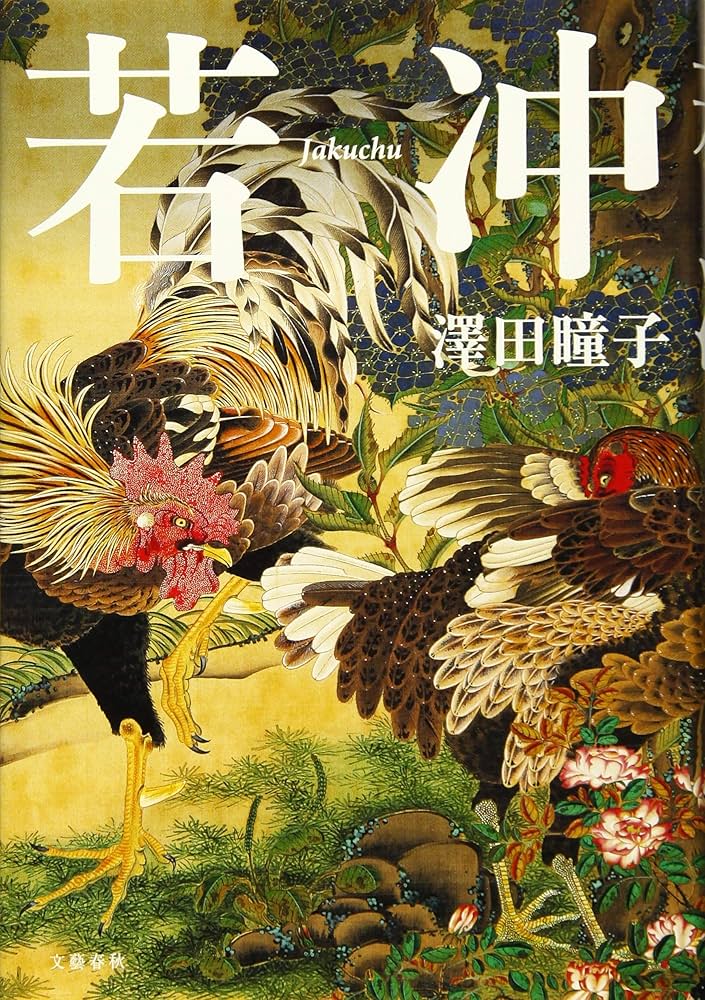

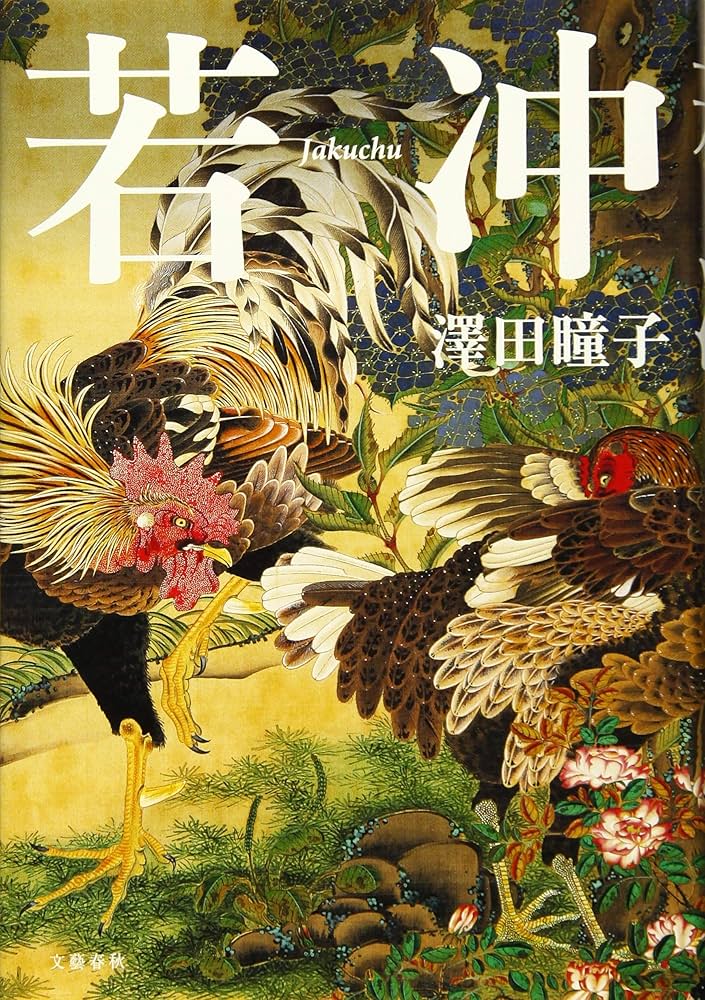

2位『若冲』

ランキング2位は、江戸時代の「奇想の画家」として名高い伊藤若冲の生涯を描いた『若冲』です。この作品は第153回直木賞の候補となり、第9回親鸞賞などを受賞しました。

物語は、京の青物問屋の主でありながら、商いには興味を示さず、ひたすら絵を描くことに没頭する若冲の姿を追います。 なぜ彼は、あれほどまでに緻密で鮮やかな、そして時に奇抜な作品を生み出し続けたのか。本作では、史実を基にしながらも、若くして亡くした妻への想いというフィクションの要素を加え、一人の人間としての若冲の苦悩や芸術への執念を深く描き出しています。 池大雅や円山応挙など、同時代の画家たちとの交流も描かれ、当時の京都の活気ある芸術の世界が目の前に広がるようです。

若冲の絵ってすごくパワフルだよね!この小説を読んでから美術館に行くと、もっと楽しめること間違いなしだよ。

3位『火定』

3位にランクインしたのは、天平時代の奈良を襲った天然痘の大流行を描く『火定』です。第158回直木賞の候補にもなった本作は、圧倒的な筆力で疫病の恐怖とそれに立ち向かう人々の姿を描き切った傑作です。

物語の舞台は、パンデミックによって死の恐怖が蔓延する平城京。主人公は、施薬院に勤める官僚の蜂田名代と、宮廷を追われた薬師の猪名部諸男。立場も考えも異なる二人の視点を通して、病の蔓延を食い止めようとする医師たちの苦闘や、混乱に乗じて私腹を肥やす者たちの暗躍が描かれます。凄惨な描写の中に「生きるとは何か」という普遍的な問いを投げかける、重厚な歴史小説です。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。疫病の描写は、まさに地獄絵図だ。

4位『孤鷹の天』

4位は、澤田瞳子さんのデビュー作にして第17回中山義秀文学賞を受賞した『孤鷹の天』です。 この作品で、著者は歴史小説界に鮮烈な印象を与えました。

舞台は天平宝字年間、奈良時代の大学寮。主人公は、官僚を目指して勉学に励む青年・高向斐麻呂(たかむこのあやまろ)です。 彼は、密かに想いを寄せる女性のために、唐に渡った彼女の父を迎えに行くことを決意します。 夢と恋、そして友情。国の未来を憂い、懸命に生きる若者たちの姿が瑞々しく描かれており、青春小説としても楽しむことができる一冊です。

デビュー作とは思えない完成度の高さに驚いたよ。歴史の大きなうねりの中で、自分の道を切り開こうとする主人公が眩しいんだ。

5位『満つる月の如し 仏師・定朝』

5位は、第32回新田次郎文学賞と第2回本屋が選ぶ時代小説大賞をダブル受賞した『満つる月の如し 仏師・定朝』です。

藤原道長が権勢を誇った平安時代を舞台に、若き仏師・定朝(じょうちょう)の苦悩と成長を描きます。 彼は、平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像を造ったことで知られる実在の人物。 貧困や疫病に苦しむ人々を前に、仏師として何ができるのか。自らの無力さに悩みながらも、「人を救う仏」の姿を追い求め続けます。 華やかな王朝の裏でうごめく権力闘争に翻弄されながらも、己の道を貫こうとする定朝のひたむきな姿が胸を打つ物語です。

仏像を彫るって、ただ技術だけじゃないんだね。人々の幸せを願う心が、あの優しいお顔立ちを生み出すのかな。

6位『泣くな道真 大宰府の詩』

6位は、学問の神様として知られる菅原道真の、これまであまり語られてこなかった大宰府での晩年を描いた『泣くな道真 大宰府の詩』です。

政争に敗れ、都から遠く離れた地へ左遷された道真。多くの人が「悲劇の貴公子」というイメージを抱くかもしれませんが、本作で描かれるのは、逆境の中でもユーモアと人間味を失わず、詩を詠み、人々と交流し、力強く生き抜いた一人の男の姿です。絶望の淵に立たされながらも、最後まで希望を捨てなかった道真の生き様は、現代を生きる私たちにも大きな勇気を与えてくれます。

わたし、道真さんのこと誤解してたかも。どんなに辛い状況でも、明るさを失わないって本当にすごいことだよ。

7位『月ぞ流るる』

ランキング7位は、平安時代の宮廷を舞台にした雅やかな歴史ミステリー『月ぞ流るる』です。

主人公は、藤原道長の娘・彰子に仕える女房の茅子(かやこ)。ある夜、彰子のもとに届けられた不気味な和歌の謎を追ううちに、彼女は宮中で渦巻く陰謀と、きらびやかな世界の裏に隠された人々の愛憎を目の当たりにします。紫式部や清少納言といった実在の人物も登場し、平安の宮廷文化の描写も本作の魅力の一つ。華やかなだけでなく、どこか物悲しい平安の世の空気感に浸れる一冊です。

平安時代の宮中って、きらびやかなだけじゃないんだね。人間関係のドロドロは、いつの時代も変わらないのかな。

8位『駆け入りの寺』

8位は、江戸時代の縁切り寺を舞台にした連作短編集『駆け入りの寺』。この作品は、第14回舟橋聖一文学賞を受賞しました。

物語の舞台は、皇女や貴族の娘が出家して住持となる比丘尼御所(びくにのごしょ)・林丘寺。 ここは、不幸な結婚から逃れてきた女性たちを救済する「駆け込み寺」としての役割も担っていました。寺に持ち込まれる俗世の厄介事を、主人公である青侍の梶江静馬が、前住持の元瑶とともに解決していくというストーリーです。様々な事情を抱えた女性たちの人生が、優しく、そして少し切なく描かれています。

色々な事情を抱えた女性たちが、ここで再出発していくんだね。なんだか、じんわり心が温かくなるお話だったよ。

9位『落花』

9位は、平将門の生き様を新たな視点で描いた『落花』です。この作品は第161回直木賞の候補作にもなりました。

「朝廷に反逆した悪人」というイメージが強い平将門ですが、本作では、彼がなぜ巨大な権力に立ち向かわなければならなかったのか、その苦悩や葛藤が深く掘り下げられています。主人公は、将門と交流があったとされる仁和寺の僧・寛朝。彼の視点を通して、武骨でありながらも純粋な心を持つ将門の人間的な魅力が描き出されます。歴史の敗者の側に光を当てた、読み応えのある一作です。

歴史って、勝った方の物語なんだなって改めて思ったよ。将門さんの本当の気持ちは、どうだったんだろうって考えさせられたんだ。

10位『与楽の飯 東大寺造仏所炊屋私記』

10位は、奈良時代の東大寺を舞台に、「食」を通して人々の営みを描いた異色の歴史小説『与楽の飯』です。

主人公は、東大寺の造仏所で働く人々の食事を作る「炊屋(かしきや)」の少年・多聞。大仏造立という国家的な大事業の裏側で、仏師や工人のために食事を作り、彼らの胃袋を支える人々の姿が生き生きと描かれています。当時の人々が食べていたものが再現されており、歴史とグルメの両方を楽しめるのが魅力。食べることが、いかに人の心と体を支える大切な営みであるかを教えてくれます。

大仏さまを作る裏側で、こんな美味しそうなご飯が作られていたなんて!お腹が空いちゃう小説だよ。

11位『月人壮士』

11位は、万葉集の歌人・大伴家持の謎に満ちた生涯を描いた『月人壮士』です。

奈良時代末期から平安時代初期にかけて活躍した大伴家持は、優れた歌人でありながら、政治の世界では度重なる政争に巻き込まれ、不遇の人生を送りました。本作は、そんな家持の栄光と挫折の生涯を、彼が詠んだ数々の和歌を織り交ぜながらドラマティックに描き出します。歌に込められた家持の本当の想いとは何だったのか。歴史の大きな流れに翻弄されながらも、歌を詠むことで自らの魂を燃やし続けた男の生き様が胸に迫ります。

和歌に込められた気持ちを想像すると、なんだか切なくなるね。言葉の力ってすごいなあって思ったよ。

12位『輝山』

12位は、世界遺産・石見銀山を舞台にした群像劇『輝山』です。

物語は、銀山で働く様々な人々の視点で描かれます。銀を掘り出す男たち、それを運び出す少年たち、そして彼らを管理する役人。それぞれの人生が交錯し、銀山という巨大な世界の栄華と、その陰で生きる名もなき人々の喜びや悲しみが織りなされていきます。厳しい自然環境と過酷な労働の中で、たくましく生きる人々の姿に圧倒される、力強い物語です。

キラキラ輝く銀の裏には、たくさんの人たちの汗と涙があるんだね。歴史を支えてきたのは、こういう普通の人たちなんだなあって感じたよ。

13位『恋ふらむ鳥は』

13位は、平安時代の歌人・在原業平を新たな解釈で描いた『恋ふらむ鳥は』です。

『伊勢物語』の主人公とされる在原業平は、恋多き美男子として知られていますが、本作では、彼の情熱的な和歌の裏に隠された、政治的な野心や葛藤に光を当てています。なぜ彼は生涯をかけて歌を詠み、恋をし続けたのか。その行動の裏には、藤原氏が権力を握る宮廷で、没落した在原氏を再興させたいという強い意志が隠されていました。雅やかな恋物語だけでなく、スリリングな政治ドラマとしても楽しめる一冊です。

業平ってただのプレイボーイじゃなかったんだ!恋の歌にそんな熱い想いが隠されていたなんて、ちょっと見方が変わっちゃうな。

14位『のち更に咲く』

14位は、『源氏物語』が生まれた時代の宮廷を舞台にした王朝ミステリー『のち更に咲く』です。

主人公は、藤原道長の屋敷で働く女房・小紅。 ある日、都で暗躍する盗賊団の頭が、死んだはずの自分の兄だという噂を耳にします。 兄の死の真相を探るうち、小紅は権力争いが渦巻く宮廷の深い闇と、王朝を揺るがす大きな秘密に迫っていくことになります。 紫式部や和泉式部といった実在の人物たちも登場し、華やかな平安絵巻の裏側をスリリングに描いたエンターテインメント作品です。

ミステリー仕立てで、ページをめくる手が止まらなかったよ!紫式部たちの意外な一面も見られて面白かったな。

15位『日輪の賦』

15位は、持統天皇の激動の生涯を描いた長編歴史小説『日輪の賦』です。

夫である天武天皇の死後、自らが天皇として国を治めることを決意した持統天皇。彼女は、日本初の本格的な都・藤原京の造営や、日本初の体系的な律令・飛鳥浄御原令の制定など、数々の大事業を成し遂げました。しかし、その道のりは決して平坦ではなく、息子との対立や、有力豪族との権力闘争など、数々の困難が待ち受けていました。強い意志で国を導いた女帝の、孤独と栄光の物語です。

すごい女性がいたんだね。国のトップに立つって、想像もできないくらい大変なことだったんだろうな。

16位『夢も定かに』

16位は、平安時代中期の宮廷を舞台に、男女の複雑な愛憎劇を描いた『夢も定かに』です。

主人公は、時の権力者・藤原兼家の娘であり、一条天皇の母である詮子(せんし)。彼女は、兄である道隆や道兼、そして弟の道長との間で繰り広げられる熾烈な権力争いに巻き込まれていきます。政治の道具として翻弄されながらも、愛する息子を帝にするため、そして自らの愛を貫くために強く生きる女性の姿が描かれています。きらびやかな宮廷の裏で渦巻く、人間の欲望や嫉妬が生々しく迫ってくる作品です。

愛と権力が絡み合うと、人間はここまで変わってしまうんだね…。詮子さんの強さには、なんだか泣けてきちゃったよ。

17位『稚児桜 能楽ものがたり』

17位は、能楽の世界を題材にした短編集『稚児桜 能楽ものがたり』です。この作品は第163回直木賞の候補作にもなりました。

世阿弥が能を大成させた室町時代を舞台に、様々な能楽師たちの人生が描かれます。芸に身を捧げる者、才能に嫉妬する者、そして愛に生きる者。幽玄な能舞台の裏側で繰り広げられる、情熱的で人間味あふれるドラマが魅力です。能の演目にまつわる話も多く、能楽に詳しくない人でも、その奥深い世界の入り口に触れることができる一冊です。

能って少し難しいイメージがあったけど、この本を読んだらすごく興味が湧いてきたよ。舞台を観に行きたくなっちゃった!

18位『赫夜』

18位は、2024年7月に刊行された平安時代の富士山大噴火をテーマにした歴史パニック長編『赫夜』です。

物語の舞台は、延暦19年(西暦800年)の駿河国。 富士山の大噴火という未曾有の災害に見舞われた人々の苦悩と奮闘の日々を描きます。 主人公は、軍馬を育てる官営の牧場で働く鷹取。 噴火によって日常を奪われ、絶望的な状況に置かれた人々が、それでも懸命に生きようとする姿が圧倒的な筆致で描かれています。自然の脅威と、それに翻弄されながらも立ち向かう人間の力強さを感じさせる重厚な作品です。

本作における自然災害の描写は、人間の無力さを痛感させる。しかし、それでもなお生きようとする人々の姿には、一種の崇高さすら感じられる。

19位『龍華記』

ランキングの最後を飾るのは、源平合戦の時代を、僧兵という特異な視点から描いた『龍華記』です。

主人公は、興福寺の悪僧(僧兵)である範長。武力を持ち、時に朝廷や権力者さえも脅かす存在であった僧兵。範長は、平家の横暴に立ち向かうため、仲間たちと共に立ち上がります。しかし、それは同時に、仏に仕える身でありながら殺生を犯すという深い葛藤を抱えることでもありました。激動の時代の中で、自らの信仰と正義の間で揺れ動く僧兵たちの苦悩を描いた、骨太な歴史小説です。

お坊さんが戦うって、すごく不思議な感じがするね。信じるもののために戦うって、一体どういう気持ちだったんだろう…。

まとめ:気になる一冊から澤田瞳子の歴史小説の世界へ

澤田瞳子さんのおすすめ小説ランキングTOP19をご紹介しました。直木賞受賞作『星落ちて、なお』をはじめ、画家や仏師、あるいは歴史に名を残さなかった人々まで、様々な主人公の物語がありましたね。

澤田さんの作品の魅力は、緻密な歴史考証に裏打ちされた世界観と、いつの時代も変わらない人間の喜びや悲しみ、葛藤を鮮やかに描き出す筆力にあります。どの作品も、私たちをその時代へといざない、登場人物たちの息づかいをすぐそばに感じさせてくれるでしょう。

このランキングを参考に、ぜひ気になる一冊を手に取ってみてください。きっと、あなたを夢中にさせる物語に出会えるはずです。