あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】庄野潤三のおすすめ人気小説ランキングTOP19

庄野潤三の小説の魅力とは?何気ない日常から宝物を見つける名手

庄野潤三(しょうの じゅんぞう)は、1921年大阪府生まれの小説家です。1955年に『プールサイド小景』で芥川賞を受賞し、安岡章太郎や吉行淳之介らとともに「第三の新人」の一人として注目されました。彼の作品は、主に自身の家族との何気ない日常をテーマにしており、その穏やかな筆致で多くの読者を魅了してきました。

庄野潤三の文学は、大きな事件や劇的な展開ではなく、日々の暮らしの中に潜む喜びや不安、そして家族の絆を丁寧に描き出す点に特徴があります。当初は夫婦間の不安を描く作品で評価されましたが、やがて3人の子どもたちを含む5人家族の物語へと発展していきました。その作風は「私小説」と評されることが多く、自身の体験に基づいたリアリティあふれる描写が、読者に深い共感とやすらぎを与えています。まさに、ありふれた日常の中から、かけがえのない宝物を見つけ出す名手と言えるでしょう。

庄野潤三のおすすめ人気小説ランキングTOP19

ここからは、庄野潤三のおすすめ人気小説をランキング形式でご紹介します。

家族の温かさを描いた作品から、人生の機微に触れる初期の傑作まで、多彩なラインナップが揃っています。あなただけの一冊を見つける手助けになれば幸いです。

1位『夕べの雲』

『夕べの雲』は1965年に発表され、翌年には読売文学賞を受賞しました。物語は、東京郊外の丘の上に念願のマイホームを建てた5人家族の日常を、穏やかな筆致で描いています。

特別な事件が起こるわけではありませんが、子どもたちの成長や季節の移ろいといった日々の出来事が、父親の視点から愛情深く綴られています。当たり前の日常が、実はとても不安定でかけがえのないものであるという、庄野文学の核心に触れることができる作品です。その後の庄野作品の流れを決定づけた、まさに金字塔と呼ぶべき一冊です。

ふくちい

ふくちい当たり前の日常が、かけがえのない宝物だって気づかせてくれるんだ。読んだ後、自分の家族に優しくなれる気がするよ。

2位『プールサイド小景・静物』

『プールサイド小景』と『静物』は、庄野潤三の初期を代表する2つの短編を収めた一冊です。『プールサイド小景』は、会社を解雇された中年男性のやるせない日常を描いた作品で、1955年に第32回芥川賞を受賞し、庄野潤三の名を世に知らしめました。

一方の『静物』は、妻が自殺未遂を起こした家庭の、一見穏やかに見える日常とその内に潜む不安を描き出し、1960年に新潮社文学賞を受賞しています。作家の村上春樹も高く評価している作品です。家族の温かい日常を描く後年の作品とは少し異なり、都市に生きる人々の心の機微や不安定さを深く掘り下げた、文学史に残る傑作です。

穏やかな日常に潜む不安や危うさが、静かに胸に迫ってくるんだ。村上春樹が高く評価するのも納得だよ。

3位『ザボンの花』

『ザボンの花』は、1956年に発表された庄野潤三初めての長編小説です。大阪から東京の石神井公園近くへ引っ越してきたばかりの、作者自身をモデルにした5人家族の暮らしが描かれています。この作品で確立された「両親と3人の子どもたち」という家族構成は、その後の庄野作品の基本形となりました。

ささやかな日常の中に人生を見つめるという、庄野文学の原点ともいえる作品です。

新しい生活の始まりって、不安と期待が入り混じるよね。この家族の温かさに、思わず頬がゆるんじゃうよ。

4位『庭のつるばら』

『庭のつるばら』は、老夫婦の穏やかな日常を描いた作品です。庄野潤三の晩年の作品群は、子どもたちが独立した後の夫婦二人の生活や、孫とのふれあいをテーマにしており、「静かなブーム」と言われるほどの人気を博しました。本作もその中の一冊で、満ち足りた晩年の暮らしが丁寧に描かれています。

日々の食事や散歩、ご近所付き合いといった、ごくありふれた出来事が淡々と綴られていますが、その中には時の流れや人生の深みが感じられます。忙しい毎日を送る人にとって、心にやすらぎと癒しを与えてくれるような、優しさに満ちた作品です。

こんな風に穏やかに歳を重ねられたら素敵だな。忙しい毎日を送る人にこそ読んでほしい、癒やしの一冊だよ。

5位『貝がらと海の音』

『貝がらと海の音』は、老夫婦と孫との交流を描いた、心温まる作品です。庄野潤三の晩年の作品には、孫の登場が新たな彩りを加えています。本作でも、孫娘との何気ないやりとりや、その成長を見守る祖父の優しい眼差しが印象的に描かれています。

日々の暮らしを丁寧に描写する庄野文学の魅力はそのままに、世代を超えた家族の絆が感じられる一冊です。老夫婦の穏やかでかけがえのない日々を描いた、珠玉の作品と言えるでしょう。

おじいちゃんと孫のやりとりに、心がじんわり温かくなるんだ。世代を超えた家族の絆っていいものだね。

6位『せきれい』

『せきれい』は、ピアノの音色をモチーフに、庄野潤三独自の世界が展開される作品です。庄野文学は、家族の日常を描いたものが多いですが、本作のように特定のテーマに沿って物語が紡がれることもあります。

ピアノの音が象徴するように、穏やかでリリカルな雰囲気が作品全体を包み込んでいます。家族の暮らしの中に流れる音楽のように、心地よい読書体験ができる一冊です。庄野作品の新たな魅力に触れたい方におすすめです。

ピアノの音色が、物語全体を優しく包み込んでいるみたい。まるで音楽を聴くように読める、心地よい作品だよ。

7位『絵合せ』

『絵合せ』は、1971年に野間文芸賞を受賞した中編集です。表題作の「絵合せ」は、一人娘を嫁に出す父親の感傷と、家族の絆を描いた物語で、庄野潤三の家族小説が最も充実していた時期の作品とされています。

『絵合せ』は、円熟期の庄野文学を代表する一冊であり、短編集なので初めて庄野作品に触れる方の入門編としても最適です。

娘を送り出すお父さんの気持ちに、思わず涙ぐんじゃった…。家族の絆の深さに感動するよ。

8位『親子の時間 庄野潤三小説撰集』

『親子の時間』は、そのタイトルの通り、親子関係をテーマにした作品を集めた小説撰集です。庄野潤三の作品の中から、父親目線で子どもの成長や家族との関わりを描いたものが選ばれています。

父親だからこそ気づく子どもの様子の微妙な変化や、子どもたちとの触れ合いの中で揺れ動く心情が丁寧に描かれており、多くの読者から共感を得ています。庄野文学の大きなテーマである「家族」の中でも、特に「親子」という関係性に焦点を当てて深く味わうことができる一冊です。

親子の時間って、当たり前じゃないんだよね。この本を読むと、自分の家族をもっと大切にしたくなるよ。

9位『インド綿の服』

『インド綿の服』は、庄野潤三の父親としての視点から描かれた作品の一つです。庄野作品には、子どもたちの成長過程や、それを見守る親の心情を描いたものが数多くあります。

本作もまた、家族との何気ない日常をテーマにしながら、父親だからこそ感じることのできる細やかな感情の機微を捉えています。子どもたちの成長は、親にとって喜びであると同時に、一抹の寂しさを伴うものかもしれません。そんな普遍的な親心が、温かい筆致で描かれています。

子どもの成長を見守る父親の視線がすごく優しいんだ。インド綿の服みたいに、ふんわりとした愛情に包まれてるよ。

10位『さくらんぼジャム』

『さくらんぼジャム』は、庄野潤三の晩年の作品で、老夫婦の穏やかな日常を描いています。孫娘とのふれあいや日々の食事といった、ささやかな出来事が丁寧に綴られており、読者に心の安らぎを与えてくれます。

特に、日々の献立が細かく描かれている点は、庄野の晩年の作品の特徴の一つです。家族の食卓を囲む風景は、それだけで一つの幸せな物語と言えるでしょう。タイトルにもなっている「さくらんぼジャム」が、どのような場面で登場するのかも楽しみな一冊です。

食卓の描写が本当においしそうなんだ。さくらんぼジャムみたいに、甘酸っぱくて幸せな日常が詰まってるよ。

11位『けい子ちゃんのゆかた』

『けい子ちゃんのゆかた』は、子どもたちの成長を描いた作品の一つです。庄野潤三の小説では、自身の3人の子どもたちをモデルにした登場人物が、作品世界の中で生き生きと成長していく姿が描かれています。

「けい子ちゃん」という名前から、特に娘の成長に焦点を当てた物語であることがうかがえます。ゆかたというモチーフを通して、少女から大人へと変わっていく時期の繊細な心の動きや、それを見守る家族の温かい眼差しが描かれていることでしょう。

少女から大人へ変わっていく一瞬のきらめきが描かれてるんだ。ゆかた姿のけい子ちゃんを、親心で見守っちゃうよ。

12位『明夫と良二』

『明夫と良二』は、1972年に発表された作品で、庄野潤三の2人の息子をモデルにした兄弟の物語です。この作品は、同年に毎日出版文化賞と赤い鳥文学賞を受賞するなど、高い評価を受けました。

庄野作品に繰り返し登場する「明夫」と「良二」は、読者にとってもお馴染みのキャラクターです。本作では、そんな兄弟の日常や冒険が、子どもたちの視点から生き生きと描かれています。子どもならではの世界観や、兄弟の絆が感じられる、心温まる一冊です。

男の子兄弟のわんぱくな日常が目に浮かぶようだよ。わたしも一緒に冒険したくなっちゃった!

13位『うさぎのミミリー』

『うさぎのミミリー』は、動物とのふれあいを描いた、庄野作品の中では少し珍しいテーマの小説かもしれません。庄野潤三の作品は、主に家族の日常を描いていますが、その暮らしの中にはペットや庭の生き物など、動物たちが登場することもあります。

タイトルになっている「うさぎのミミリー」が、物語の中でどのような役割を果たすのかが気になります。動物を介して描かれる家族の愛情や、命との向き合い方など、新たな視点で庄野文学の魅力を発見できるかもしれません。

うさぎのミミリー、名前からしてもう可愛い!動物を通して描かれる家族の愛情に、心がほっこりするよ。

14位『山田さんの鈴虫』

『山田さんの鈴虫』は、ご近所付き合いをテーマにした作品と考えられます。庄野潤三の晩年の日記形式の作品では、近所の人々との交流も大切な要素として描かれています。

「山田さん」という具体的な名前が登場することから、特定の隣人との心温まるエピソードが綴られているのではないでしょうか。鈴虫の鳴き声が響く秋の夜長に、人と人との穏やかなつながりを感じさせてくれるような、趣のある一冊です。

ご近所さんとの穏やかな交流が心地いいんだ。鈴虫の音色みたいに、心に静かに響く物語だよ。

15位『ピアノの音』

『ピアノの音』は、日常生活の中に聞こえてくる「音」に焦点を当てた作品です。庄野潤三の小説は、視覚的な描写だけでなく、生活の中の様々な音を効果的に用いることで、情景を豊かに表現しています。

本作では、タイトル通りピアノの音が物語の中心的な役割を果たしていることでしょう。誰が弾いているのか、どんな曲なのか、その音色が家族の日常にどのような彩りを与えているのか。音をテーマにすることで、庄野文学の繊細な世界観をより深く味わうことができます。

日常に流れるピアノの音が、物語のBGMみたいで素敵なんだ。音に耳を澄ませながら読むと、もっと世界に浸れるよ。

16位『愛撫・静物 庄野潤三初期作品集』

こちらは、庄野潤三の初期の作品を集めた一冊です。表題作の一つである『静物』は、新潮社文学賞を受賞した代表作ですが、同じく初期の重要作である『愛撫』も収録されています。『愛撫』で文壇に認められた庄野は、その後『プールサイド小景』で芥川賞を受賞し、「第三の新人」として注目されることになります。

家族との温かい日常を描いた後年の作品とは異なり、初期の作品には、戦後の都市生活者の不安や心の揺れ動きが色濃く反映されています。庄野文学の原点を知る上で欠かせない作品集です。

後の温かい作風とは違う、初期のヒリヒリした緊張感がたまらないんだ。庄野文学の原点を知るなら、まずこの一冊だね。

17位『自分の羽根』

『自分の羽根』というタイトルは、非常に示唆に富んでいます。鳥が自分の羽根で空を飛ぶように、人間が自立していく過程や、自己との対話をテーマにした作品かもしれません。

庄野潤三の作品は、家族という共同体を描きながらも、その中にいる一人ひとりの個人の内面にも深く目を向けています。この作品では、登場人物が自分自身の力で人生を切り拓いていこうとする姿や、内面的な葛藤が描かれているのではないでしょうか。

『自分の羽根』ってタイトルが深いよね。家族の中の一人の人間として、自立していく姿に考えさせられるよ。

18位『ガンビアの春』

『ガンビアの春』は、庄野潤三のアメリカでの滞在経験を基に描かれた作品です。庄野は1957年、ケニオン大学への留学のため、妻と共にアメリカのオハイオ州ガンビア村に1年間滞在しました。この経験は『ガンビア滞在記』という長編小説にもまとめられています。

慣れない異国の地での生活や、現地の人々との交流が、庄野ならではの温かい視点で描かれています。いつもの日本の家庭とは少し違う、国際的な雰囲気の中で繰り広げられる日常が新鮮に感じられる一冊です。

異国の地での暮らしが、庄野さんらしい温かい視点で描かれてるんだ。いつもと違う日常が新鮮で、旅に出たくなったよ。

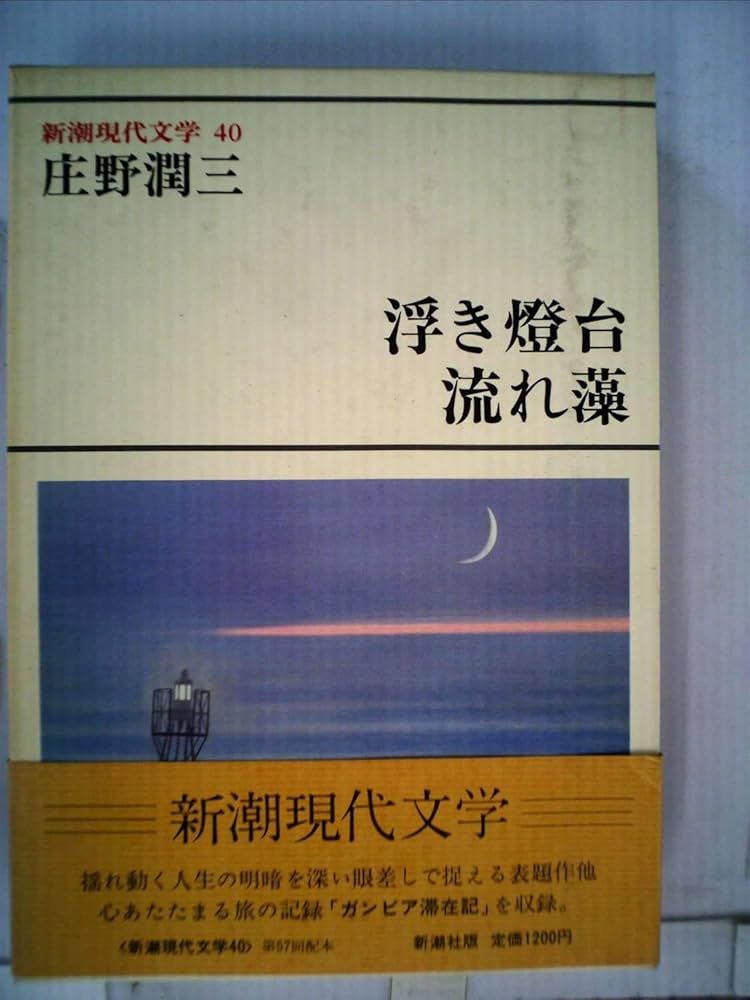

19位『流れ藻』

『流れ藻』は、聞き書き風の作品の一つです。

「流れ藻」というタイトルは、どこか人生の漂泊や、寄る辺ない心境を連想させます。家族の日常を描くことが多い庄野作品の中では、少し異なるテーマを扱っているのかもしれません。人生の孤独や切なさに寄り添ってくれるような、深い味わいのある作品であると想像されます。

『流れ藻』ってタイトルが切ないね…。人生の寄る辺なさにそっと寄り添ってくれる、深い味わいのある作品だよ。

庄野潤三の人気小説ランキングを参考に、お気に入りの一冊を見つけよう

庄野潤三のおすすめ人気小説ランキングをご紹介しました。

家族の何気ない日常を愛情深く描いた作品は、読む人の心を温かく包み込んでくれます。忙しい毎日の中で忘れかけていた、ささやかな幸せや家族の大切さを思い出させてくれるでしょう。

この記事を参考に、ぜひあなたにとってのお気に入りの一冊を見つけて、庄野潤三の文学の世界に触れてみてくださいね。