あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】杉本章子のおすすめ小説ランキングTOP17

杉本章子とは?江戸の市井を鮮やかに描いた直木賞作家

杉本章子(すぎもと あきこ)は、日本の小説家です。1953年に福岡県で生まれ、2015年に62歳で亡くなりました。ノートルダム清心女子大学を卒業後、金城学院大学大学院で修士課程を修了しています。

1980年に『男の軌跡』で歴史文学賞佳作に入選し、作家としてデビュー。その後、1988年に『東京新大橋雨中図』で第100回直木賞を受賞し、その名を広く知られることになりました。さらに2002年には『おすず』で中山義秀文学賞を受賞するなど、数々の文学賞に輝いています。杉本章子の作品は、江戸から明治へと移り変わる時代の庶民の生き様や、女性の心情を丁寧に描いた時代小説を多く手掛けています。

【2025年最新】杉本章子のおすすめ小説ランキングTOP17

ここからは、杉本章子のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。江戸の町でたくましく生きる人々の物語から、歴史上の人物を描いた作品まで、多彩なラインナップが揃っています。

どの作品も、登場人物たちの息づかいが聞こえてくるような、臨場感あふれる描写が魅力です。気になる一冊を見つけて、杉本章子が描く江戸の世界に浸ってみませんか。

1位『起き姫 口入れ屋のおんな』

『起き姫 口入れ屋のおんな』は、人と人との縁をつなぐ「口入れ屋」を営む女性が主人公の物語です。口入れ屋とは、現代でいう人材紹介業のような仕事で、さまざまな事情を抱えた人々が彼女のもとを訪れます。

主人公は、ただ仕事を紹介するだけでなく、依頼人の人生に深く寄り添い、懸命にそれぞれの幸せな道を探します。 人と人との絆や、困難に立ち向かう人間の強さが描かれており、読後は温かい気持ちに包まれる作品です。

ふくちい

ふくちい人と人との縁を結ぶ仕事って素敵だね。依頼人の幸せを願う主人公の姿に、心が温かくなるよ。

2位『東京新大橋雨中図』

『東京新大橋雨中図』は、1988年に第100回直木賞を受賞した、杉本章子の代表作です。 物語の舞台は、江戸から東京へと移り変わる明治時代。主人公は「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた実在の人物、小林清親です。

時代の大きな変化の中で、失われゆく江戸の情景を惜しみながらも、新しい時代を生き抜こうとする人々の姿が鮮やかに描かれています。歴史の激動に翻弄されながらも、ひたむきに生きる人々の姿が胸を打つ傑作です。

直木賞受賞作なんだね!時代の変わり目に生きた芸術家の苦悩、すごく興味深いテーマだよ。

3位『おすず』

『おすず』は、2002年に第8回中山義秀文学賞を受賞した作品です。 「信太郎人情始末帖」というシリーズの一作で、主人公の信太郎がさまざまな事件を解決していく中で出会う人々との交流を描いています。

この作品では、特に「おすず」という女性に焦点が当てられ、彼女の健気な生き様や心の機微が丁寧に綴られています。杉本章子の豊かな語彙と会話表現の巧みさが光る一冊で、登場人物たちの会話に引き込まれること間違いなしです。

健気に生きる女性の物語って応援したくなるよね。おすずの幸せを願わずにはいられないよ…。

4位『春告鳥 女占い十二か月』

『春告鳥 女占い十二か月』は、江戸時代に実際にあった占い本「女用知恵鑑宝織」を題材にした連作短編集です。物語は、生まれ月や生まれ年に基づく占いをしながら、人々の悩み相談に乗る女占い師を中心に展開します。

1月から12月までの各月をテーマにした物語が収録されており、江戸の四季の移ろいとともに、そこに生きる人々のさまざまな人生模様が描かれています。どの話から読んでも楽しむことができ、江戸時代の文化や風俗に触れられるのも魅力の一つです。

占いと江戸時代の組み合わせなんて面白そう!毎月ひとつずつ読むのも楽しそうだね。

5位『お狂言師歌吉うきよ暦』

『お狂言師歌吉うきよ暦』は、その名の通り、女狂言師である「歌吉」を主人公とした物語です。華やかな芸能の世界を舞台に、芸に生きる人々の情熱や葛藤が描かれています。

この作品はシリーズ化されており、本作はその第一作目にあたります。主人公・歌吉の芸にかけるひたむきな姿と、彼女を取り巻く人間模様が大きな魅力です。江戸の芸能の世界に興味がある方には特におすすめの一冊です。

芸に生きる人の話って情熱的で引き込まれるよね。主人公・歌吉の生き様を見届けたいな。

6位『水雷屯』

『水雷屯』は、これまでの作品とは少し趣が異なり、日清戦争の時代を背景にした物語です。戦争という極限状況の中で、人々がどのように生き、何を考えたのかが描かれています。

杉本章子の作品は江戸時代を舞台にしたものが多いですが、本作では近代日本の歴史的な出来事を扱っています。戦争というテーマを通して、人間の本質や運命に迫る重厚な一作と言えるでしょう。この作品は「信太郎人情始末帖」シリーズの一冊です。

戦争がテーマの作品か…。人々の日常が壊されていく様子は、読むのが少しつらいかもしれないな。

7位『大奥二人道成寺』

『大奥二人道成寺』は、人気シリーズ「お狂言師歌吉うきよ暦」の続編にあたる作品です。今回の舞台は、女性たちの愛憎が渦巻く江戸城の大奥。主人公の歌吉が、大奥で起こる事件に巻き込まれていきます。

華やかな世界の裏側で繰り広げられる、女性たちの熾烈な争いや複雑な人間関係がスリリングに描かれています。シリーズのファンはもちろん、大奥を舞台にした物語が好きな方にも楽しんでいただける一冊です。

大奥が舞台なんてドロドロしてそう…。女性たちの戦いって、ちょっと怖いけど見ちゃうんだよね。

8位『精姫様一条』

『精姫様一条』も、「お狂言師歌吉うきよ暦」シリーズの一作です。この物語では、有栖川宮家から将軍の養子となった高貴な姫君、精姫が登場します。

なかなか嫁ぎ先が決まらない精姫の運命と、彼女に関わる人々の思惑が、主人公・歌吉の視点を通して描かれます。武家の姫君が抱える苦悩や宿命といったテーマが、物語に深みを与えています。シリーズを通して読むことで、より一層楽しめる作品です。

高貴な姫君の物語かあ。きらびやかな世界の裏にある苦悩、すごく気になっちゃうな。

9位『カナリア恋唄』

『カナリア恋唄』は、「お狂言師歌吉うきよ暦」シリーズの作品です。舞台は明治時代の文明開化の波が押し寄せる東京。西洋文化の影響を受けながらも、伝統的な芸能の世界に生きる人々の姿が描かれています。

新しい時代の中で、恋や芸に生きる登場人物たちの心情が丁寧に綴られています。シリーズの締めくくりとして、これまでの物語を振り返りながら読むのも感慨深いでしょう。

シリーズ最後の作品なんだね…。時代の変化と恋模様、なんだか切ない気持ちになりそうだよ。

10位『狐釣り』

『狐釣り』は、「信太郎人情始末帖」シリーズの一作として刊行された短編集です。主人公の信太郎が、江戸の町で起こるさまざまな事件の解決に奔走します。

表題作の「狐釣り」をはじめ、人情味あふれる物語が複数収録されており、一話完結で読みやすいのが特徴です。ミステリー要素も含まれており、信太郎とともに謎を解き明かしていく楽しさも味わえます。

短編集は気軽に読めていいよね!江戸のミステリー、どんな事件が起きるのかワクワクするな。

11位『きずな』

『きずな』も、「信太郎人情始末帖」シリーズに含まれる作品です。この物語では、タイトルが示す通り、家族や人間関係における「絆」が大きなテーマとなっています。

血のつながりだけではない、人と人との心の結びつきの尊さが、さまざまな登場人物のエピソードを通して描かれています。読めば心が温かくなるような、人情の機微に触れられる一冊です。

『絆』がテーマなんて絶対感動しちゃうよ…。ハンカチを用意して読んだ方がいいかもしれないな。

12位『火喰鳥』

『火喰鳥』は、「信太郎人情始末帖」シリーズの一冊です。この作品でも、主人公の信太郎が江戸の町で起こる難事件に挑みます。

タイトルの「火喰鳥」が何を意味するのか、物語を読み進めるうちに明らかになっていくミステリー仕立ての展開が魅力です。サスペンスフルな要素と、江戸の市井に生きる人々の人情ドラマが巧みに融合しています。

火を喰う鳥…?なんだか不穏なタイトルだね。ミステリー好きとしては真相が気になって仕方ないよ!

13位『その日』

『その日』もまた、「信太郎人情始末帖」シリーズの一作として発表された小説です。人生には、時に大きな決断を迫られる「その日」が訪れます。

この作品では、登場人物たちがそれぞれの人生の転機にどう向き合い、どのような選択をするのかが描かれています。彼らの葛藤や決意の瞬間を丁寧に描写することで、読者に深い共感と感動を与えます。

人生の転機かあ。誰にでも訪れるものだから、すごく感情移入しちゃいそうだな。

14位『銀河祭りのふたり』

『銀河祭りのふたり』は、杉本章子の作品の中でも少し珍しい現代を舞台にした物語です。

時代設定は異なっても、人と人との心の機微を丁寧に描く作家の持ち味は存分に発揮されています。江戸時代とは違う世界観で、新たな魅力を発見できるかもしれません。

現代が舞台の作品もあるんだね!いつもの時代小説とは違う雰囲気で、新鮮な気持ちで読めそうだよ。

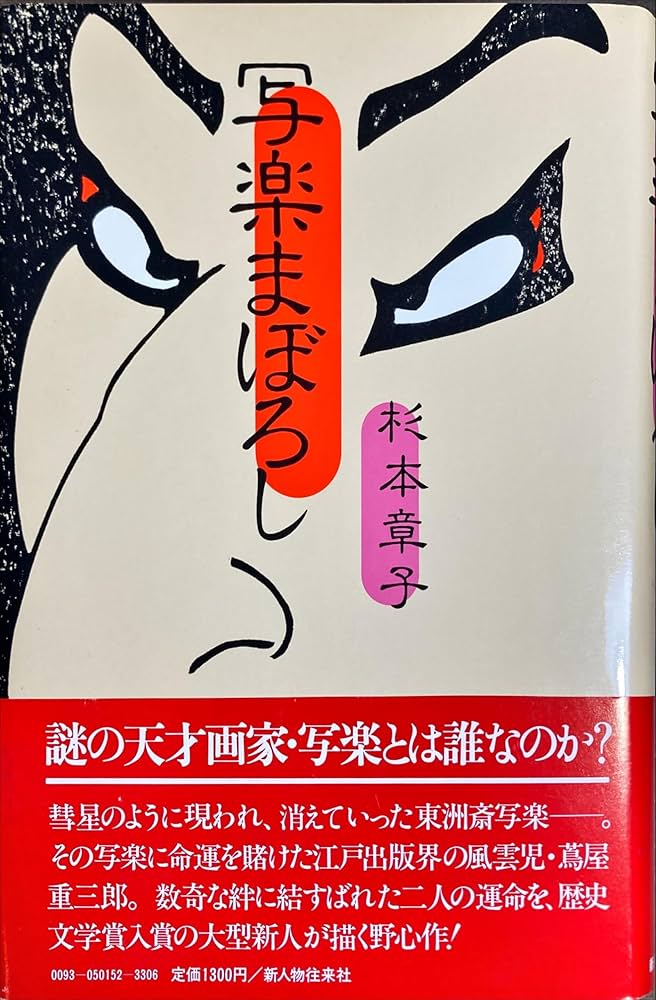

15位『写楽まぼろし』

『写楽まぼろし』は、杉本章子が直木賞の候補に初めて選ばれた記念すべき作品です。謎の浮世絵師として知られる東洲斎写楽の正体に迫る、歴史ミステリー小説です。

「写楽は実は版元の蔦屋重三郎の父親だった」という大胆な設定のもと、物語が展開されます。デビュー初期の作品でありながら、その構成力や構えの大きさは高く評価されました。歴史の謎に挑む楽しさと、江戸の出版文化の世界を垣間見ることができる一冊です。

写楽の正体に迫るミステリー、面白そう!歴史の謎解きってロマンがあるよね。

16位『妖花』

『妖花』は、その名の通り、妖しい魅力を持つ女性を巡る物語です。彼女に関わる男たちは、その美しさと魔性によって運命を狂わされていきます。

人間の内に秘められた愛と憎しみの感情が激しくぶつかり合う、濃厚なドラマが繰り広げられます。杉本章子の描く、強くも儚い女性像が印象に残る作品です。

妖しい魅力の女性…いわゆるファム・ファタールってやつかな。ちょっと危険な香りがする物語も嫌いじゃないよ。

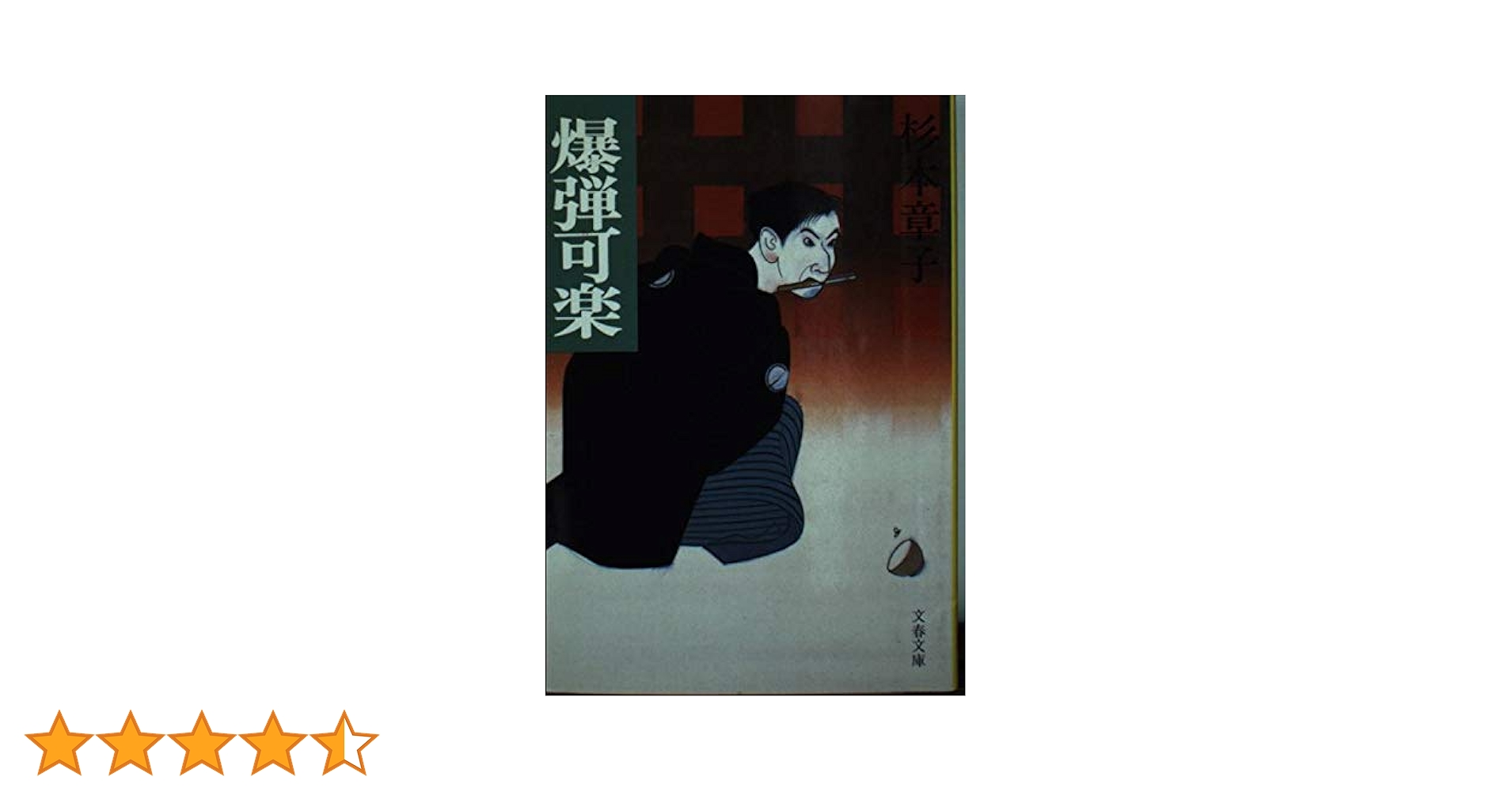

17位『爆弾可楽』

『爆弾可楽』は、幕末から明治にかけて活躍した実在の落語家、三遊亭可楽を主人公にした物語です。「爆弾可楽」の異名を持つ彼の、破天荒で波乱に満ちた生涯が描かれています。

激動の時代を芸人として生き抜いた男の生き様が、ユーモアとペーソスを交えて生き生きと描き出されています。歴史上の人物を題材にした小説が好きな方や、落語の世界に興味がある方におすすめです。

実在した落語家の話なんだね!破天荒な人生って、それだけで物語として面白いよ。

まとめ

ここまで、直木賞作家・杉本章子のおすすめ小説をランキング形式でご紹介してきました。江戸や明治の時代を舞台に、そこに生きる人々の喜びや悲しみを丁寧に描き出した作品は、今も多くの読者を魅了し続けています。

人情味あふれる物語、歴史上の人物に迫るミステリー、華やかな芸能界を描いた作品など、その作風は多岐にわたります。このランキングを参考に、ぜひ気になる一冊を手に取って、杉本章子が紡ぎ出す物語の世界を旅してみてください。