あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】野呂邦暢のおすすめ人気小説ランキングTOP10

夭折の作家・野呂邦暢の小説の魅力とは?人気作から解説

野呂邦暢(のろ くにのぶ)は、1980年に42歳という若さでこの世を去った長崎県出身の小説家です。自身の自衛隊での体験や、長く暮らした諫早市を舞台にした作品を数多く発表しました。8歳の時には、疎開先の諫早で長崎の原爆投下を目撃するという経験もしています。

彼の作品は、故郷の風景や人々の暮らしを、透徹した視点とみずみずしい感性で描き出しているのが大きな魅力です。その鮮やかな情景描写は「イメージの採集家」と評されるほど。芥川賞を受賞した『草のつるぎ』をはじめ、歴史小説やミステリーまで、幅広いジャンルの名作を残しています。

野呂邦暢のおすすめ人気小説ランキングTOP10

ここからは、数ある野呂邦暢の作品の中から、特におすすめしたい人気の小説をランキング形式で10作品ご紹介します。

純文学の代表作から、意外な魅力が光るミステリー作品まで幅広く選びました。この記事を読めば、あなたが次に読むべき野呂邦暢作品がきっと見つかるはずです。

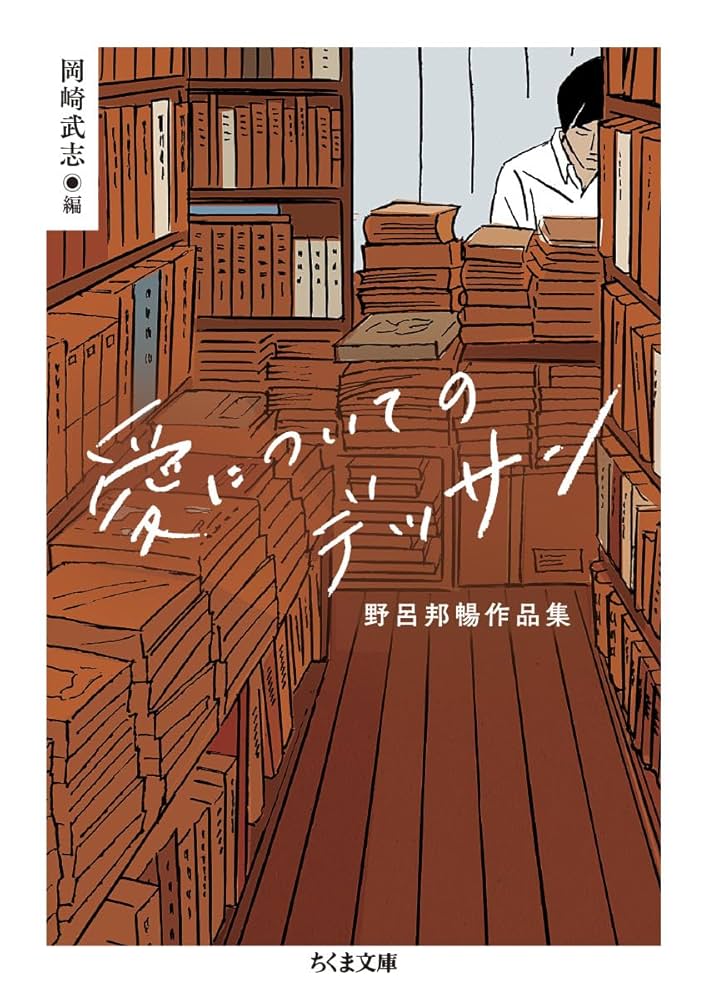

1位『愛についてのデッサン』

第1位に輝いたのは、古本屋を舞台にした連作短編集『愛についてのデッサン』です。出版社を辞めて亡き父の古本屋を継いだ青年・佐古啓介を主人公に、彼のもとへ舞い込む古書にまつわる謎や、様々な人間模様が描かれます。

この作品の魅力は、なんといってもその読みやすさ。ミステリー仕立てのストーリーと詩のように美しい文章で、ぐいぐいと物語の世界に引き込まれます。「本を探すだけが古本屋の仕事じゃない。人間っていつも失った何かを探しながら生きているような気がする」という作中のセリフが、物語の奥深さを象徴しています。

ふくちい

ふくちい古本と人間模様が絡み合うミステリーなんて、面白くないわけがないよね。わたしみたいな本好きにはたまらない一冊だよ。

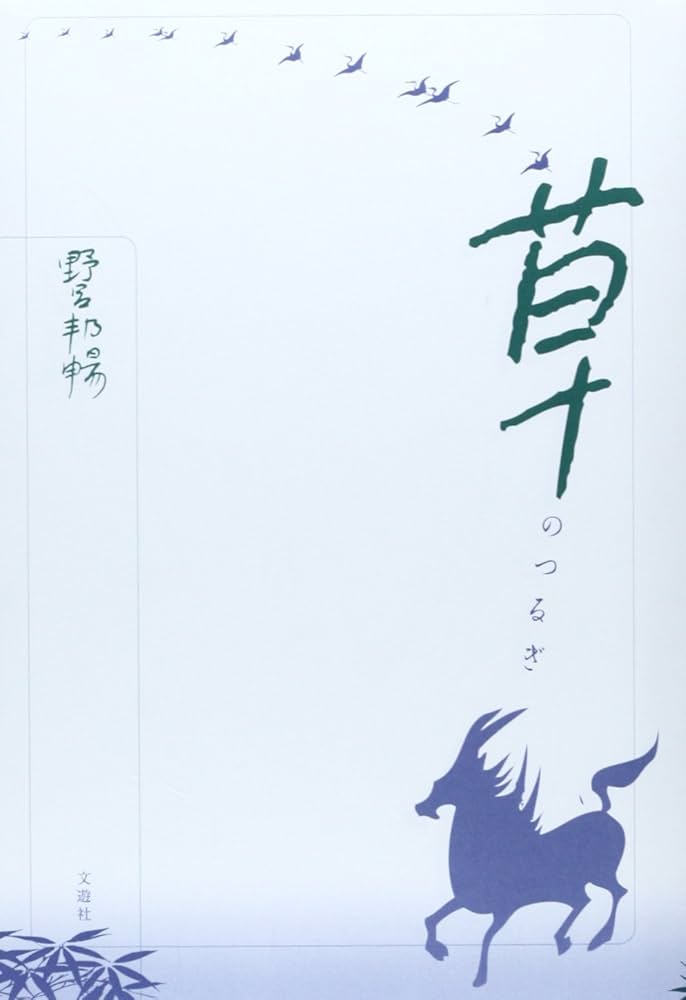

2位『草のつるぎ』

第2位は、野呂邦暢の代表作であり、第70回芥川賞を受賞した『草のつるぎ』です。著者自身の陸上自衛隊での体験をもとにしており、新人隊員たちの訓練や日常が鮮やかに描かれています。

物語の中心となるのは、厳しい訓練に明け暮れる若者たち。匍匐前進で草が肌を刺す感覚や喉の渇き、汗の眩しさといった描写を通して、彼らの生命力がいきいきと伝わってきます。単なる自衛隊小説ではなく、若者たちの瑞々しい感性と肉体の煌めきを描いた青春小説の傑作として、今なお多くの読者を魅了しています。

自衛隊での体験がこんなに美しい青春小説になるなんて驚きだよ。「言葉の風景画家」っていう評価も納得だね!

3位『諫早菖蒲日記』

第3位は、野呂邦暢が初めて挑んだ歴史長編『諫早菖蒲日記』です。舞台は幕末、外国船の来航に揺れる九州の小さな藩・諫早。物語は、藩の砲術指南役の家に生まれた15歳の少女・志津の視点で進んでいきます。

激動の時代を背景にしながらも、描かれるのは藩士たちの日常や主人公・志津の瑞々しい日々。父を思いやり、淡い恋心を抱き、時にはおてんばな一面も見せる少女の姿が、生き生きと描き出されています。歴史の大きなうねりと、名もなき人々の暮らしを少女の目線で丁寧に描いた、詩情あふれる名作です。

歴史小説だけど、主人公が15歳の女の子だからすごく読みやすいんだ。志津の日常にほっこりしちゃうかな。

4位『白桃』

第4位は、芥川賞候補にもなった短編の名作『白桃』です。物語の主人公は、貧しい暮らしを送る幼い兄弟。親の使いで夜の酒場を訪れた二人が、そこで出された一つの白桃を前に見せる心の揺れを繊細な筆致で描いています。

熟れた桃のみずみずしさや夜道に漂う木犀の香りなど、感覚を呼び覚ますような詩的な表現は野呂邦暢ならでは。子供の純粋な視点を通して、家族が抱える問題や戦争の影が静かに浮かび上がる、味わい深い一編です。物語の余韻に、しみじみと浸ることができます。

幼い兄弟の目線で語られるのが切ないんだ…。たった一個の桃なのに、いろんなことを考えさせられちゃうよ。

5位『落城記』

第5位は、戦国時代の諫早を舞台にした歴史長編『落城記』です。豊臣秀吉の不興を買い、隣国の龍造寺軍に攻め滅ぼされる西郷一族の運命を、城主の娘・於梨緒(おりお)姫の視点から描いています。

落城を目前にした城内の緊迫した空気と、その中で翻弄される人々の姿が姫の目を通して鮮烈に映し出されます。この作品は野呂邦暢が亡くなる直前に書き上げたもので、彼の作家としての情熱が込められた一冊です。脚本家の向田邦子が惚れ込み、自ら企画してテレビドラマ化したというエピソードも有名です。

滅びの物語なのに、姫様の視点だからか不思議な生気を感じるんだ。向田邦子さんが惚れ込むのもわかる気がするよ…。

6位『鳥たちの河口』

第6位は、芥川賞候補にもなった短編『鳥たちの河口』です。組合争議で仕事を失ったカメラマンの男が、故郷・諫早の河口でひたすら鳥の観察を続けるという物語です。

この作品では、渡り鳥の生態に現れる異変を通して、高度経済成長期の環境破壊という社会問題が鋭く描き出されています。人生に迷い傷ついた主人公が、同じく傷ついた鳥や変わりゆく自然と向き合うことで静かに再生していく姿が印象的です。「言葉の風景画家」と評された野呂邦暢の、硬質で美しい文章が心に響きます。

自然の描写が本当に美しいんだ。傷ついた主人公と鳥たちの姿が重なって見えて、色々と考えさせられるよ。

7位『海辺の広い庭』

ランキング第7位は、芥川賞候補作にもなった『海辺の広い庭』です。広告代理店で働く主人公・海東光男の日常と、その内面に渦巻く鬱屈した感情を描いた一編です。

タイトルにもなっている「海辺の広い庭」を持つ石造りの白い家は、主人公が抱く憧れや理想の象徴として描かれます。恋人や家族との関係、そして自衛隊員だった過去などが交錯する中で、主人公の心情が巧みに表現されています。映画のワンシーンのような視覚的な描写と、音楽のようなリズムを持つ文体が魅力的な野呂邦暢の初期の傑作です。

主人公の心の中にある理想の風景と、現実とのギャップが切ないんだよね。文章がすごくリズミカルで読みやすいよ。

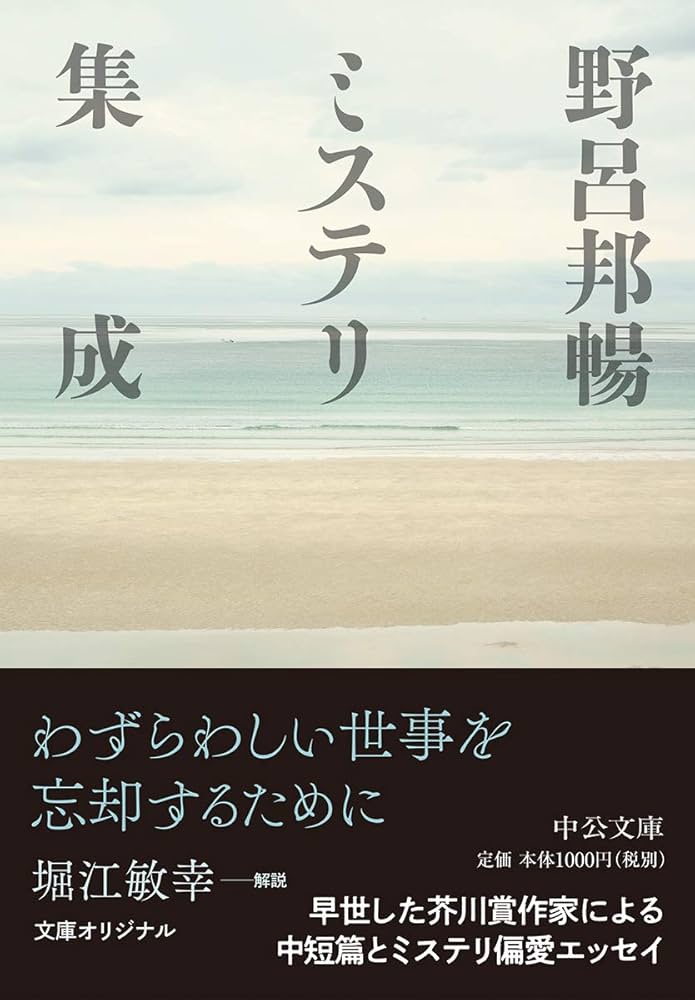

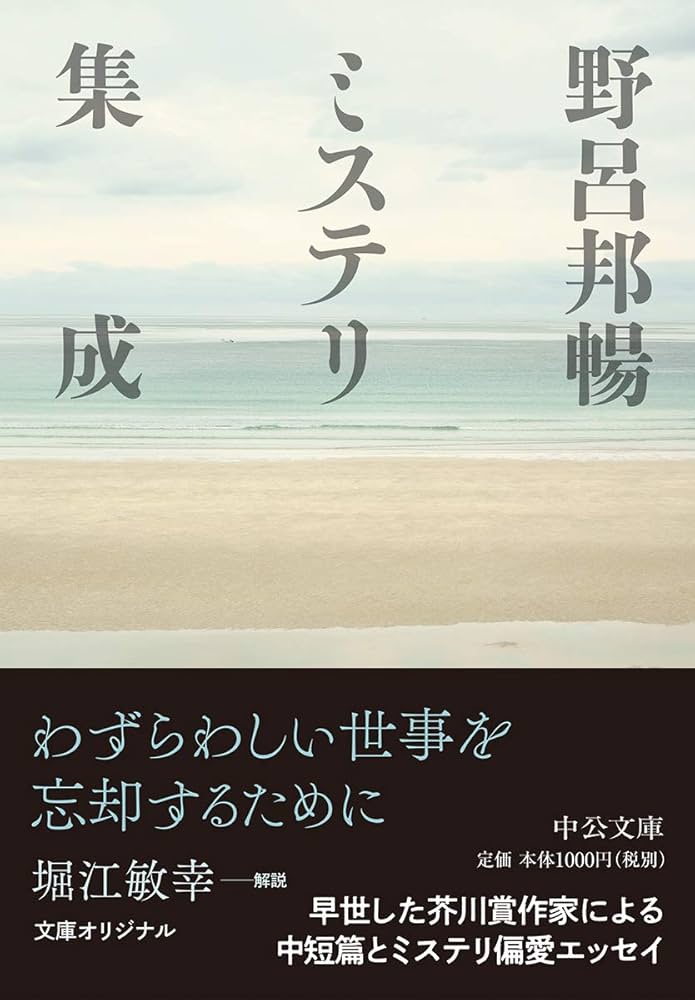

8位『野呂邦暢ミステリ集成』

第8位は、野呂邦暢の意外な一面が楽しめる『野呂邦暢ミステリ集成』です。芥川賞作家として知られる彼が、晩年に手掛けたミステリー中短編8編と推理小説に関するエッセイが収録されています。

純文学の端正なイメージとは一味違い、冒険小説や怪奇小説などエンターテインメント性の高い作品が並びます。とはいえ、どの作品にも人間を深く見つめる野呂邦暢ならではの丁寧な心理描写が生きており、読み応えは抜群です。特に、孤島からの脱出劇を描いた「失踪者」は、自衛隊での経験が生かされたサバイバル描写が魅力の傑作です。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。

9位『日が沈むのを』

第9位は、詩情あふれる短編『日が沈むのを』です。文遊社から刊行されている『野呂邦暢小説集成』シリーズ第2巻のタイトルにもなっており、野呂文学の魅力を知る上で欠かせない一編です。

この作品が収録された作品集には、「鳥たちの河口」や「海辺の広い庭」といった名作も含まれており、いずれも詩的で美しい文章で綴られています。「イメージの採集家」と評された野呂邦暢ならではの、鮮やかな情景描写と心に染み入るような端正な筆致を存分に味わうことができます。

この作品集は、野呂さんの美しい文章を堪能したい人にぴったりだね。どの短編も情景が目に浮かぶようだよ。

10位『一滴の夏』

ランキングの最後を飾る第10位は、青春のやるせなさを描いた『一滴の夏』です。一年の放浪の末、大水害に見舞われた故郷に帰ってきた二十歳の青年が主人公。変わり果てた町をさまよいながら、鬱屈した思いを抱える彼の内面が丁寧に描かれます。

芥川賞受賞作『草のつるぎ』が自衛隊での日々を描いているのに対し、本作は除隊後の青年のやるせない日常に焦点を当てています。荒廃した風景と主人公の心象風景が重なり合い、やがて彼の中に現実と向き合う意志が芽生えていく様は、読む人の胸を打ちます。

『草のつるぎ』を読んだあとにこれを読むと、物語が繋がっているみたいで面白いよ。青春のほろ苦さが詰まってるんだ。

野呂邦暢の小説をランキングから選び、その世界に触れてみよう

ここまで、野呂邦暢のおすすめ人気小説をランキング形式でご紹介してきました。気になる作品は見つかりましたか?

青春のきらめきと苦悩、歴史に翻弄される人々の姿、そして故郷・諫早の自然豊かな風景。野呂邦暢の作品世界は、静かながらも私たちの心に深く響く力を持っています。その端正で詩情あふれる文章は、読む人の五感を呼び覚まし、物語の世界へと引き込んでくれるでしょう。

今回紹介した作品の多くは文庫本でも手軽に読むことができます。ぜひこのランキングを参考にして、あなたにとっての特別な一冊を見つけてみてください。夭折の作家が遺した珠玉の物語たちが、あなたを待っています。