あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】水上勉のおすすめ小説人気ランキングTOP17

水上勉の小説世界へようこそ:今こそ読みたいおすすめの理由

『小説ヨミタイ』編集長です。今回は、昭和を代表する作家、水上勉(みずかみ つとむ)の奥深い文学世界にご案内します。 貧しい家庭に生まれ、幼少期に禅寺へ預けられた経験は、彼の作品に大きな影響を与えました。 社会の底辺で生きる人々の苦悩や悲哀、そして人間のどうしようもない業(ごう)を、温かいまなざしで描き続けたのが水上文学の真骨頂です。

社会派ミステリーの傑作『飢餓海峡』から、自身の体験を色濃く反映した『雁の寺』、そして伝記小説『一休』まで、その作風は多岐にわたります。 どの作品にも共通するのは、ありのままの人間を貶めず、誇張せず描ききる、真に迫る筆致です。 多くの作品が映画化やドラマ化されていることからも、その物語が持つ力の強さがうかがえます。 今だからこそ、人間の本質を深く見つめた水上勉の小説に触れてみませんか。

あなたに合う一冊は?水上勉の小説の選び方

水上勉の作品は、社会派ミステリーから自伝的小説、歴史小説、エッセイまで非常に幅広く、どれから読めばいいか迷ってしまうかもしれません。 でも、ご安心ください。いくつかのポイントを押さえれば、きっとあなたの心に響く一冊が見つかります。

ここでは、「物語のジャンル」「受賞歴や映像化」「作品の長さ」という3つの切り口から、あなたにぴったりの水上作品を見つけるための選び方をご紹介します。それぞれの特徴を知って、気になる作品から手に取ってみてください。

物語のジャンルから選ぶ

水上勉は多彩なジャンルの小説を書き上げています。あなたの好みに合わせて選んでみましょう。

社会の矛盾や人間の心理に深く切り込む物語が好きなら、社会派推理小説がおすすめです。 水上勉はもともと社会派推理作家として名を馳せ、『飢餓海峡』や『海の牙』といった傑作を生み出しました。 実際に起きた事件をベースにした作品もあり、そのリアルな描写に引き込まれること間違いなしです。

また、自身の禅寺での体験を元にした『雁の寺』のような自伝的要素の強い作品や、歴史上の人物の生涯を描いた『一休』などの伝記小説も水上文学の大きな柱です。 人間の内面や生き様をじっくりと味わいたい方には、こちらのジャンルがぴったりでしょう。

受賞歴や映像化された代表作から選ぶ

初めて水上作品に触れるなら、広く知られた代表作から選ぶのも良い方法です。特に文学賞の受賞作や、映画・ドラマ化された作品は、多くの人に評価された名作であり、物語の面白さも保証付きです。

例えば、『雁の寺』は直木賞を受賞した水上勉の代表作の一つです。 また、『飢餓海峡』『五番町夕霧楼』『越前竹人形』など、数多くの作品が映像化されており、その人気の高さがうかがえます。 知名度の高い作品から入ることで、水上文学の魅力にスムーズに触れることができるでしょう。

読書スタイルに合わせて作品の長さで選ぶ

あなたの読書スタイルに合わせて、作品のボリュームで選ぶのもおすすめです。じっくりと物語の世界に浸りたいなら、読み応えのある長編小説が良いでしょう。社会派ミステリーの『飢餓海峡』や、ノンフィクション大作『金閣炎上』などは、あなたを物語の奥深くへと誘います。

一方で、通勤時間や寝る前のひとときなど、隙間時間で読書を楽しみたい方には、短編集やエッセイがぴったりです。水上勉は社会派のテーマを扱った短編集も残しています。 まずは気軽に水上作品に触れてみたいという方は、手に取りやすい長さの作品から始めてみてはいかがでしょうか。

【2025年最新】水上勉のおすすめ小説人気ランキングTOP17

ここからは、いよいよ『小説ヨミタイ』編集部が厳選した、水上勉のおすすめ小説をランキング形式でご紹介します。社会派ミステリーの傑作から、心揺さぶる人間ドラマ、そして生命の尊さを描いた物語まで、多彩なラインナップとなりました。

あなたにとっての特別な一冊が、この中から見つかるはずです。水上勉が描く、人間の業と愛憎が渦巻く濃厚な物語の世界を、どうぞご堪能ください。

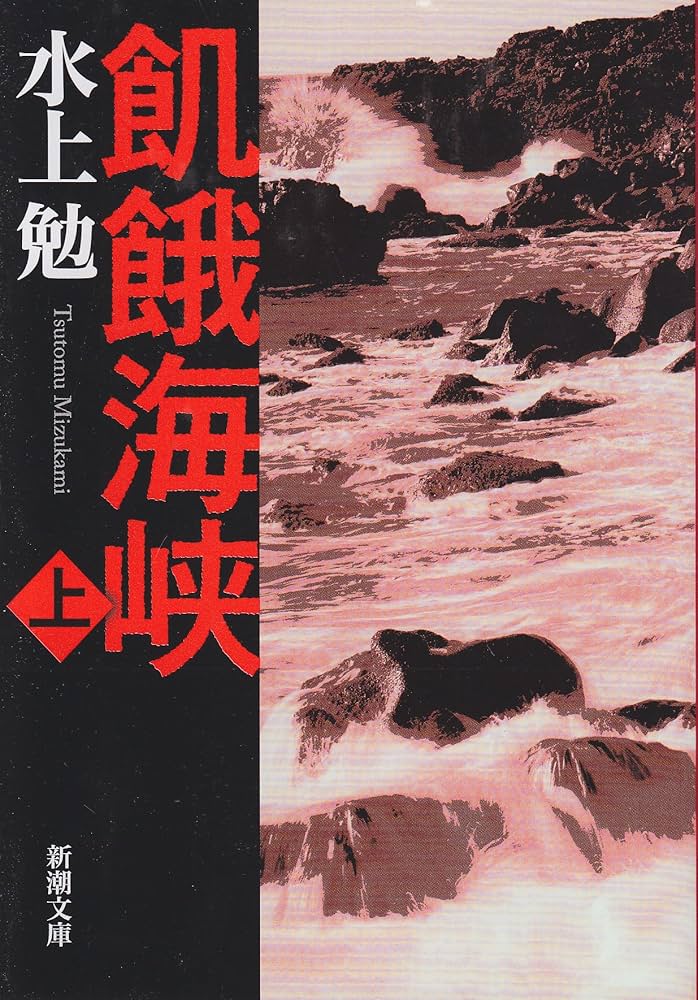

1位『飢餓海峡』

堂々の1位は、水上文学の最高傑作との呼び声も高い社会派ミステリー『飢餓海峡』です。戦後の混乱期を背景に、北海道で起きた殺人事件と、青函連絡船・洞爺丸の沈没事故が交錯する壮大な物語が描かれます。

貧困から抜け出すために殺人を犯し、名士に成り上がった男。彼の過去を知る一人の女性。そして、執念深く事件を追い続ける刑事。三人の人生が絡み合い、人間の罪と罰、そして救済という重厚なテーマが浮かび上がります。 ミステリーとしての面白さはもちろん、戦後日本の苦悩と悲哀を背負った人々の生き様を描いた人間ドラマとしても、読む者の心を強く揺さぶる不朽の名作です。

ふくちい

ふくちい本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。人間の業が深く描かれていて、わたしは好きだよ。

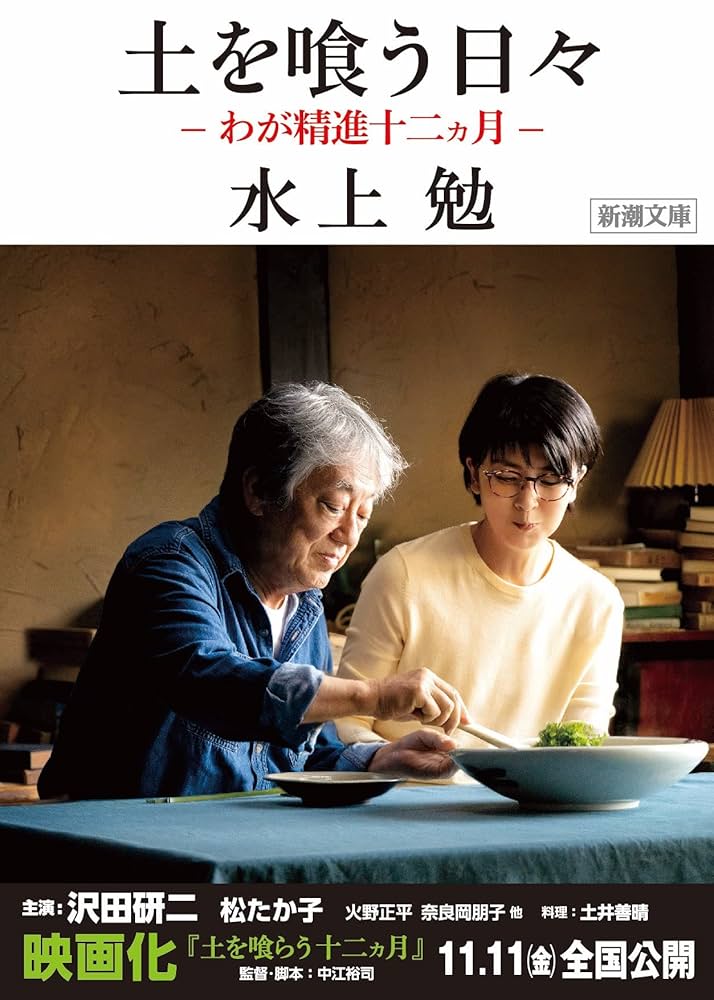

2位『土を喰う日々 わが精進十二ヵ月』

2位は、水上勉自身が軽井沢の山荘で過ごした1年間の食生活を綴ったエッセイ風の小説『土を喰う日々 わが精進十二ヵ月』です。畑で育てた野菜や山で採れたきのこ、山菜など、旬の食材を使った精進料理が、季節の移ろいとともに描かれます。

単なる料理の話にとどまらず、土に触れ、自然の恵みをいただく生活の中から、生きることの本質や禅の思想が浮かび上がってくるのが本作の魅力です。2022年には沢田研二さん主演で映画化もされ、話題となりました。 忙しい日々の中で、丁寧な暮らしや食の大切さを思い出させてくれる一冊です。

読んでいるだけでお腹が空いてきちゃうね。自然と共に生きるって、こういうことなのかなって考えさせられるよ。

3位『雁の寺』

3位にランクインしたのは、水上勉に第45回直木賞をもたらした初期の代表作『雁の寺』です。 幼い頃に寺へ預けられた自身の体験が色濃く反映された自伝的小説とも言われています。

物語の舞台は、京都の禅寺。住職とその妾、そして小僧の慈念が織りなす愛憎劇が、美しい日本の風景描写とともに綴られます。 寺という閉鎖的な空間で渦巻く人間の欲望や嫉妬、そして孤独。それらを静かな筆致で描きながらも、登場人物たちの心の奥底に秘められた激しい情念がひしひしと伝わってきます。水上文学の原点ともいえる、純文学の香り高い一冊です。

人間のドロドロした感情が静かに描かれていて、逆に怖いくらいだよ。美しい情景との対比がすごいんだ。

4位『金閣炎上』

4位は、実際に起きた金閣寺放火事件を題材にしたノンフィクション・ノベル『金閣炎上』です。 同じ事件を扱った三島由紀夫の『金閣寺』が犯人の内面を美的に描いたのに対し、水上勉は20年にもわたる綿密な調査と取材に基づき、犯人である青年の生い立ちから事件に至るまでを丹念に追っています。

貧しい寺に生まれ、吃音に悩み、社会から疎外されていく一人の青年が、なぜ国宝に火を放つという凶行に及んだのか。その背景にある社会の歪みや貧困の問題にまで鋭く切り込んだ本作は、単なる事件ルポルタージュにとどまらない、重厚な社会派作品です。 犯人に寄り添うように書かれた文章からは、弱者に対する水上の一貫した眼差しが感じられます。

事実を積み重ねていく筆致からは、事件の真相に迫ろうとする執念を感じざるを得ない。三島由紀夫の『金閣寺』と読み比べてみるのも興味深いだろう。

5位『五番町夕霧楼』

5位は、京都の遊郭「五番町」を舞台に、一人の少女の儚い生涯を描いた『五番町夕霧楼』です。 貧しい家の家計を助けるため、自ら身を売って働く少女・夕子と、彼女の幼なじみである青年僧との悲恋が、美しい京都の四季を背景に描かれます。

本作は、金閣寺放火事件を背景に組み込んでおり、三島由紀夫の『金閣寺』へのアンサー作品とも言われています。 社会の底辺で生きることを余儀なくされた女性の哀しみと、それでも失われない純粋な心を丁寧に描き出した、水上文学の代表作の一つです。何度も映画化やドラマ化がされており、その普遍的な物語は今なお多くの人々の心を打ち続けています。

夕子の運命があまりにも切なくて…。どうしてこんなに純粋な人が報われないんだろうって、涙が止まらなかったよ。

6位『越前竹人形』

6位には、雪深い越前を舞台に、竹細工職人と一人の女性の愛憎を描いた『越前竹人形』がランクイン。水上勉の故郷である福井県が舞台となっており、厳しい自然の中で生きる人々の姿が叙情豊かに描かれています。

主人公は、竹人形師の喜助。彼の作る美しい竹人形と、彼の前に現れた謎めいた女・玉枝との宿命的な出会いが物語の軸となります。伝統工芸の世界を背景に、人間の情念や業が絡み合う濃厚なドラマが展開されます。こちらも映画化されており、水上文学の「情」の世界を堪能できる一冊です。

竹人形の美しさと、人間の愛憎の激しさのコントラストが印象的だったな。北陸の冬景色が目に浮かぶようだよ。

7位『櫻守』

7位は、桜の保護に生涯を捧げた実在の人物をモデルに描かれた『櫻守』です。全国の桜を見て歩き、名木や珍種の保存に尽力した主人公・竹部庸太郎のひたむきな人生が、日本の美しい桜の風景とともに綴られます。

一本の桜に情熱を注ぎ続ける男の姿を通して、自然と人間の関わりや、一つのことを究めることの尊さを教えてくれます。物語全体に流れる静かで美しい雰囲気が魅力で、読後は清々しい気持ちになれる作品です。桜の季節に読むと、また格別な味わいがあるでしょう。

桜を守るために一生を捧げるなんて、すごい情熱だよね。わたしも何か一つ、夢中になれるものを見つけたいな。

8位『はなれ瞽女おりん』

8位は、盲目の旅芸人「瞽女(ごぜ)」の過酷な生涯を描いた『はなれ瞽女おりん』です。瞽女の組織から追放され、「はなれ瞽女」として一人で旅を続ける主人公おりんの壮絶な人生が描かれます。

厳しい差別や貧困に晒されながらも、無垢な心を失わずに生き抜こうとするおりんの姿は、読む者の胸に深く突き刺さります。 北陸の厳しい自然を背景に、社会の最底辺で生きる人間の強さと哀しさを描ききった本作は、水上文学の真骨頂ともいえる作品です。こちらも映画化され、高い評価を受けました。

おりんの人生が壮絶すぎて、言葉にならないよ…。それでも生きようとする姿に、人間の強さを感じたんだ。

9位『ブンナよ、木からおりてこい』

9位には、これまでとは少し趣の異なる児童文学作品『ブンナよ、木からおりてこい』がランクイン。主人公は、一匹の青ガエル・ブンナ。自分のいる沼が世界のすべてだと思っていたブンナが、様々な出会いと別れを通して成長していく物語です。

ヘビやタニシ、人間など、他の生き物との関わりの中で、ブンナは命の尊さや生きることの意味を学んでいきます。児童文学でありながら、そのテーマは非常に深く、大人が読んでも多くのことを考えさせられます。劇団による上演も長年続けられており、世代を超えて愛される名作です。

カエルのブンナの冒険、ドキドキしたよ!生き物ってみんな繋がってるんだなって、あったかい気持ちになったんだ。

10位『一休』

10位は、破天荒な禅僧として知られる一休宗純の生涯を描いた、長編伝記小説『一休』です。とんち話で有名な姿とは異なる、人間味あふれる「生身の一休」を、動乱の時代を背景に生き生きと描き出しています。

権威を嫌い、民衆と共に生き、仏教の形骸化に抗い続けた一休。その型破りな生き様は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。 人間をひたすらに描いてきた水上勉が、一休という人間を通して書き上げた哲学書ともいえる大作で、谷崎潤一郎賞を受賞しました。

教科書で知ってる一休さんとは全然違う、すごく人間臭い一休さんがそこにいたよ。こういう生き方、ちょっと憧れちゃうな。

11位『海の牙』

11位は、水上勉が社会派推理作家として認められるきっかけとなった作品『海の牙』です。 本作は、四大公害病の一つである水俣病を題材にしており、原因不明の奇病が広がる漁村を舞台に、その謎を追う新聞記者の奮闘を描いています。

企業の利益のために公害が隠蔽され、弱い立場の人々が犠牲になっていく社会の構造的な問題を鋭く告発した本作は、大きな衝撃を与えました。ミステリーとしての完成度の高さはもちろん、その告発精神は今なお色褪せることがありません。第14回日本探偵作家クラブ賞を受賞した、社会派ミステリーの金字塔です。

本作で描かれる社会の闇は、現代にも通じる根深い問題だ。エンターテイメントでありながら、告発の書でもある。その筆力には戦慄を禁じ得ない。

12位『霧と影』

12位は、水上勉が流行作家となるきっかけを作った初期の社会派ミステリー『霧と影』です。 一見無関係に見える二つの事件が、やがて一本の線で結ばれていく巧みな構成で、読者をぐいぐいと物語の世界に引き込みます。

貧しい男女の純愛と、彼らを待ち受ける悲劇的な運命が、ミステリーの謎解きと並行して描かれます。社会の底辺で生きる人々の哀しみが色濃く反映されており、後の水上文学に繋がるテーマがこの頃から確立されていたことがうかがえる一作です。初期の作品ながら、その後の活躍を予感させる傑作です。

二つの事件が繋がった瞬間、思わず「えっ!」って声が出ちゃった。切ない結末に胸が締め付けられるよ…。

13位『良寛』

13位には、江戸時代の禅僧・良寛の生涯を描いた伝記小説『良寛』がランクイン。子供たちを愛し、手まりをつき、詩を詠んだことで知られる良寛ですが、本作ではその清らかなイメージだけでなく、人間としての苦悩や葛藤にも光を当てています。

仏道を究めようとしながらも、俗世への思いを断ち切れない良寛の姿を、水上勉は温かい筆致で描き出します。自身の仏教への深い造詣が感じられる作品であり、『一休』と並んで水上伝記文学の代表作の一つに数えられます。 読むと心が洗われるような、静かな感動を与えてくれる一冊です。

聖人君子だと思っていた良寛さんの、人間らしい一面に触れられた気がするな。なんだか親近感が湧いちゃったよ。

14位『宇野浩二伝』

14位は、水上勉が文学の師と仰いだ作家・宇野浩二の生涯を綴った評伝『宇野浩二伝』です。 宇野浩二は、大正から昭和にかけて活躍した私小説家で、水上は若い頃、彼の口述筆記を務めるなどして師事しました。

師への深い敬愛と、作家としての客観的な視点が両立した本作は、一人の作家の人生を克明に描き出すことに成功しています。文学に人生を捧げた男の生き様は、文学ファンならずとも胸を打つものがあるでしょう。本作は菊池寛賞を受賞し、伝記文学の書き手としての水上の評価を不動のものとしました。また、後に『良寛』で毎日芸術賞も受賞しています。

師匠のことをこんなに愛情深く書けるなんて、素敵な関係だったんだね。作家の裏側を覗いているみたいで面白かったよ。

15位『寺泊』

15位は、13位で紹介した『良寛』と深い関わりのある作品『寺泊』です。本作の主人公は、良寛の終焉を看取った弟子であり、恋人ともいわれる貞心尼(ていしんに)。彼女の視点から、人間・良寛の最期の日々が描かれます。

貞心尼のひたむきな愛と、それを受け止める良寛の深い慈愛が、静かで美しい文章で綴られます。『良寛』を読んだ後に本作を読むと、物語の世界がより一層深く、立体的に感じられるでしょう。水上自身の内面を投影したかのような自伝的作品集『寺泊・わが風車』に収録されています。

『良寛』を読んでからこっちも読むと、感動が倍増するよ。貞心尼の愛の深さに、心がじんわり温かくなったんだ。

16位『湖の琴』

16位は、琵琶湖の北にある余呉湖(よごこ)を舞台にした悲恋物語『湖の琴』です。美しい自然を背景に、若い男女の純粋な愛とその行く末が描かれます。

物語は、湖のほとりで育った娘と、彼女が奏でる琴の音色に惹かれた青年との出会いから始まります。しかし、二人の間には過酷な運命が待ち受けていました。日本の原風景のような美しい情景描写と、そこで繰り広げられる切ない恋物語が調和した、叙情性あふれる作品です。読後はまるで一本の映画を観たかのような、深い余韻に包まれます。

美しい景色と悲しい恋の物語が、あまりにもマッチしすぎていて…。切ないけど、すごく心に残るお話だったよ。

17位『故郷』

ランキングの最後を飾るのは、水上勉の故郷・若狭を舞台にした私小説的な作品『故郷』です。 主人公の作家が、自身のルーツである故郷を訪れ、貧しかった少年時代や家族との記憶を辿っていく物語です。

貧困、家族との絆、そして故郷という場所が持つ意味。水上文学の根底に流れ続けるテーマが、この作品には凝縮されています。 作家・水上勉がどのようにして生まれたのか、その原点に触れることができる一冊です。彼の他の作品を読んだ後に手に取ると、より一層深く味わうことができるでしょう。

作家さんの頭の中を旅しているような、不思議な感覚だったな。故郷って、誰にとっても特別な場所なんだね。

水上勉の人気小説を読んで、その奥深い世界を堪能しよう

水上勉のおすすめ小説ランキング、いかがでしたでしょうか。社会派ミステリーから伝記小説、人間ドラマまで、その作品世界の幅広さと奥深さを感じていただけたなら幸いです。

どの作品にも共通しているのは、社会の片隅で懸命に生きる人々への温かい眼差しです。 貧困や差別といった厳しい現実を描きながらも、その中にある人間の尊厳や希望を決して見失わない。それこそが、水上文学が時代を超えて多くの読者を魅了し続ける理由なのでしょう。

今回ご紹介した作品をきっかけに、ぜひ水上勉の奥深い文学の世界に足を踏み入れてみてください。きっとあなたの心に長く残る、忘れられない一冊と出会えるはずです。