あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】伊東潤のおすすめ小説ランキングTOP20

歴史小説家・伊東潤とは?そのプロフィールと作品の魅力

伊東潤(いとう じゅん)氏は、1960年、神奈川県横浜市生まれの歴史小説家です。早稲田大学を卒業後、外資系企業などで経営コンサルタントとして活躍したという、作家としては異色の経歴の持ち主です。40代で小説家を志し、2007年に『武田家滅亡』でデビューしました。

伊東潤作品の最大の魅力は、綿密な史料の読み込みに基づいた、大胆かつ緻密な歴史解釈にあります。歴史の敗者や、これまであまり光が当てられてこなかった人物を主人公に据えることが多く、彼らの視点から生き生きとした人間ドラマを描き出します。疾走感あふれるストーリー展開も特徴で、歴史の知識がなくてもエンターテインメントとして存分に楽しめる作品ばかりです。

あなたに合う一冊は?伊東潤の小説の選び方

数々の名作を生み出してきた伊東潤氏。その作品群は、戦国時代から幕末、さらには海外を舞台にしたものまで多岐にわたります。「どれから読めばいいかわからない!」という方のために、ここではあなたにぴったりの一冊を見つけるための3つの選び方をご紹介します。

これらの選び方を参考にすれば、きっとあなたの知的好奇心を刺激する運命の一冊に出会えるはず。歴史の渦に巻き込まれるような、興奮と感動の読書体験があなたを待っています。

描かれた「時代」で選ぶ

伊東潤作品を選ぶうえで、最もわかりやすいのが「時代」で選ぶ方法です。あなたが好きな時代や、興味のある時代設定の作品から手に取ってみてはいかがでしょうか。

やはり最も作品数が多いのは、武将たちの熱い生き様が描かれる「戦国時代」です。デビュー作の『武田家滅亡』をはじめ、数々の名作がこの時代を舞台にしています。また、江戸幕府の礎が築かれていく過程を描いた『江戸を造った男』のような「江戸時代」の物語や、国のあり方が大きく変わる動乱期を描いた『峠越え』などの「幕末」を舞台にした作品も人気です。まずはあなたの好きな時代から、伊東潤ワールドの扉を開いてみましょう。

輝かしい「受賞歴」から選ぶ

「とにかく面白い、評価の高い作品が読みたい!」という方は、輝かしい受賞歴から選ぶのがおすすめです。伊東潤氏は数々の文学賞を受賞しており、それらの作品はクオリティの高さが保証されていると言えるでしょう。

例えば、以下のような作品が挙げられます。

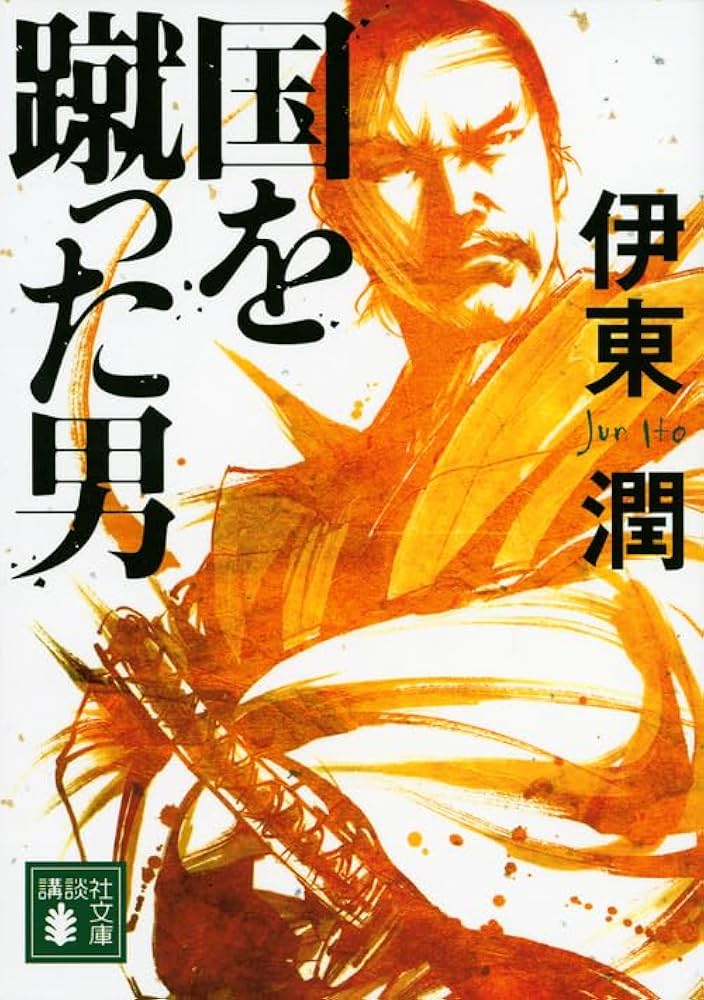

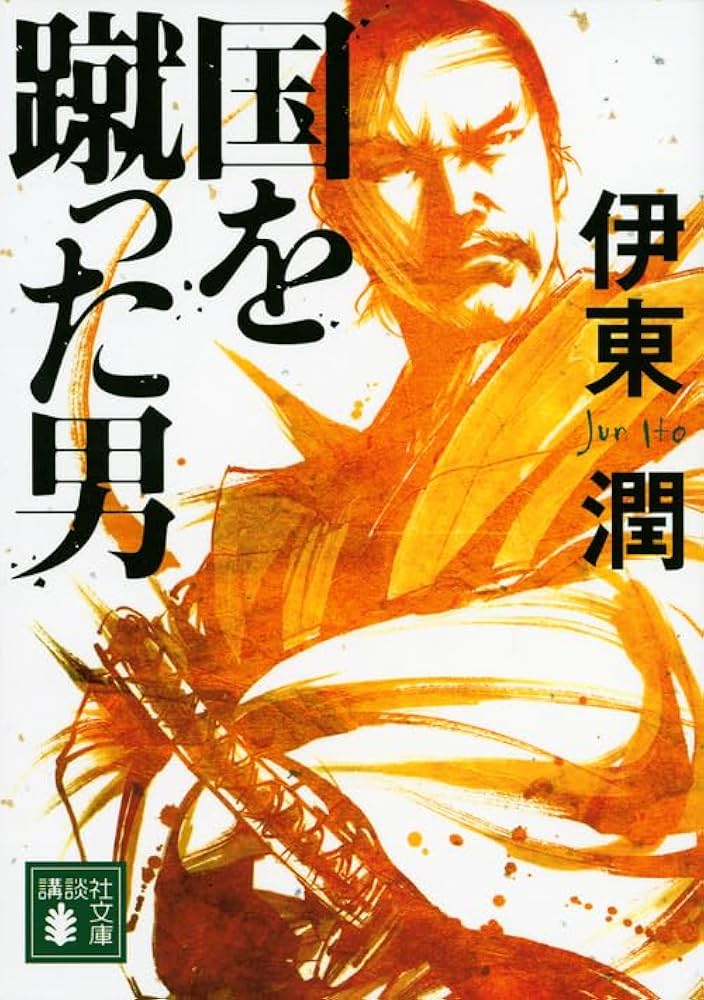

- 『国を蹴った男』:第34回吉川英治文学新人賞

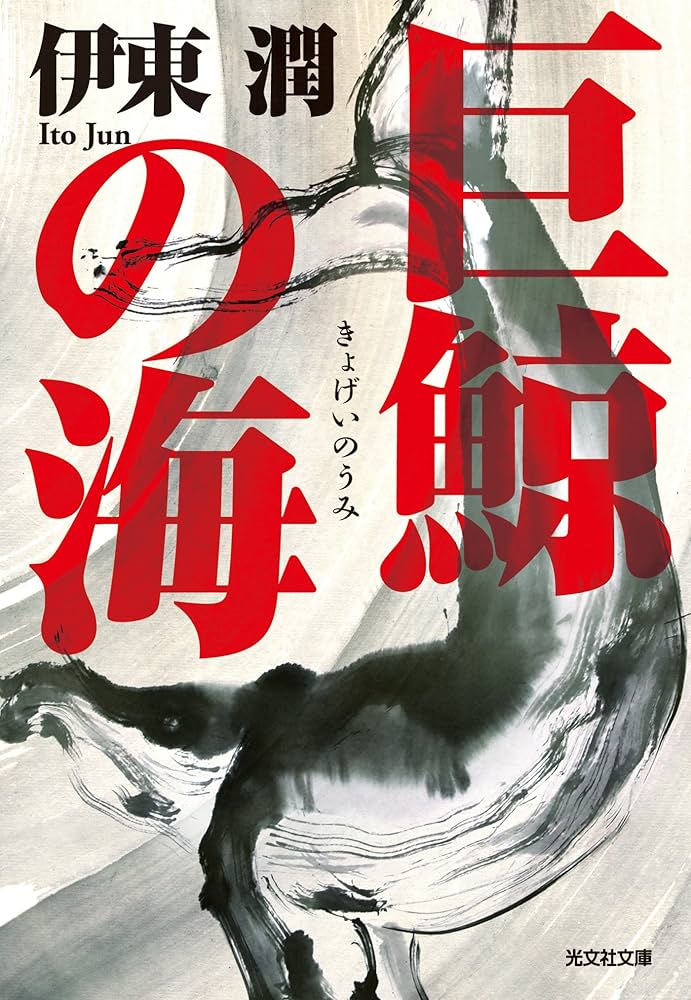

- 『巨鯨の海』:第4回山田風太郎賞、第1回高校生直木賞

- 『峠越え』:第20回中山義秀文学賞

- 『義烈千秋 天狗党西へ』:第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)

- 『黒南風の海』:第1回本屋が選ぶ時代小説大賞

これらの受賞作は、いずれも伊東潤氏の代表作であり、多くの読者から支持されています。どの作品から読もうか迷ったら、まずは受賞作から手に取ってみるのが間違いのない選び方です。

興味を引く「テーマ」で選ぶ

伊東潤作品は、武将や合戦といった歴史小説の王道テーマだけでなく、非常に多彩なテーマを扱っているのも魅力です。あなたの興味関心を惹きつけるテーマから作品を選んでみるのも面白いでしょう。

例えば、海を舞台にした冒険活劇が好きなら『巨鯨の海』や『黒南風の海』がおすすめです。また、職人や文化人の生き様に興味があるなら、茶道をテーマにした『天下人の茶』や『茶聖』がぴったり。ほかにも、鎖国下の日本から世界へ飛び出した商人の物語『国を蹴った男』など、経済や産業にスポットを当てた作品も多くあります。歴史の表舞台だけでなく、その裏側で活躍した人々の物語に触れたい方は、ぜひテーマで選んでみてください。

伊東潤のおすすめ小説ランキングTOP20

それではいよいよ、『小説ヨミタイ』編集部が厳選した、伊東潤のおすすめ小説ランキングTOP20を発表します!

デビュー作から近年の話題作まで、伊東潤の魅力が詰まった傑作が勢ぞろいしました。熱い人間ドラマ、手に汗握る展開、そして歴史の新たな一面を発見できる知的な興奮。あなたの心を揺さぶる一冊が、この中に必ずあるはずです。それでは、栄えある第1位から見ていきましょう!

1位『巨鯨の海』

堂々の1位に輝いたのは、第4回山田風太郎賞と第1回高校生直木賞をダブル受賞した『巨鯨の海』です。江戸時代の紀州熊野を舞台に、巨大な鯨に命がけで挑む「鯨組」の男たちの生き様を描いた海洋冒険小説の傑作です。

主人公は、鯨組の跡取りでありながら父の死に疑念を抱く青年・太地覚吾。彼は父の死の真相を探るため、そして一人前の鯨組になるために、仲間たちと共に荒れ狂う海へと繰り出します。圧倒的な熱量で描かれる捕鯨シーンは、まるで自分が船に乗っているかのような臨場感。親子の葛藤や男たちの熱い絆など、濃厚な人間ドラマも読み応え抜群です。

ふくちい

ふくちい男たちの熱いドラマに胸が熱くなるよ。海の描写がリアルで、潮の香りまでしてきそう!

2位『国を蹴った男』

第34回吉川英治文学新人賞受賞作『国を蹴った男』が2位にランクイン。本作は、鎖国政策が敷かれた江戸時代に、国禁を破ってまで海外に雄飛した伊勢の商人・和田庄兵衛の波乱万丈の生涯を描いた物語です。

一介の船乗りにすぎなかった庄兵衛が、いかにして蝦夷地やロシアとの交易路を開拓し、巨万の富を築き上げたのか。その壮大なスケールで描かれるビジネス戦略と冒険譚は、歴史小説の枠を超えた一級のエンターテインメントと言えるでしょう。常識や固定観念にとらわれず、自らの才覚と行動力で道を切り拓いていく主人公の姿に、現代を生きる私たちも勇気をもらえます。

国っていう枠組みを飛び越えていくパワーがすごい!ビジネス書としても読めるかも。

3位『天地雷動』

3位は、江戸時代に「算聖」と称えられた実在の和算家・関孝和(せきたかかず)の生涯を描いた『天地雷動』です。和算という、ともすれば地味なテーマを扱いながらも、手に汗握るエンターテインメントに昇華させた手腕は見事の一言。

本作の魅力は、数学を武器に、巨大な権力や不正に立ち向かう主人公の姿です。次々と現れるライバルたちとの算術対決や、幕府の威信をかけた大事業に挑む姿は、まるでスポーツ小説のような熱気と興奮に満ちています。数学の知識がなくても問題なく楽しめるので、文系理系を問わず多くの人におすすめしたい一冊です。

数学で戦うって新しいよね。わたしも数字の力で世界の謎を解き明かしてみたいな。

4位『峠越え』

第20回中山義秀文学賞を受賞した『峠越え』は、幕末の越後長岡藩を率いた家老・河井継之助(かわいつぎのすけ)の壮絶な生涯を描いた作品です。司馬遼太郎の名作『峠』でも知られる人物ですが、伊東潤氏はまた新たな継之助像を鮮やかに描き出しています。

戊辰戦争という時代の大きなうねりの中、藩の独立と領民の平和を願って武装中立を目指すも、叶わず新政府軍との全面戦争に突入してしまう継之助。理想と現実の狭間で苦悩しながらも、信念を貫こうとする彼の生き様は、読む者の胸を強く打ちます。歴史のIFを考えさせられる、重厚な読後感を味わえる一冊です。

自分の信じるもののために戦う姿、かっこいい…。でも、すごく切ない物語なんだ。

5位『天下人の茶』

直木賞候補にもなった『天下人の茶』は、茶人・千利休の謎に満ちた切腹事件の真相に迫る歴史ミステリーです。天下人・豊臣秀吉と、茶の湯の世界を極めた利休。蜜月関係にあったはずの二人の間に、一体何があったのか。

物語は利休の弟子たちの視点から、事件の核心へと迫っていきます。茶の湯という静かな世界を舞台にしながらも、そこには天下を揺るがすほどの激しい権力闘争や嫉妬、そして芸術家としての矜持が渦巻いています。張り巡らされた伏線と、最後に明かされる衝撃の真実。歴史ミステリー好きならずとも、夢中になること間違いなしの一冊です。

え、あの利休の切腹の謎に迫るの!?これは気になりすぎるんだけど!

6位『城を噛ませた男』

直木賞候補作にも選ばれた『城を噛ませた男』は、戦国時代の常識を覆す奇策で、豊臣秀吉の大軍を翻弄した武将・成田長親(なりたながちか)の物語です。映画『のぼうの城』の主人公としても知られています。

「のぼう様(でくのぼう様の意)」と領民から呼ばれ、智も勇もないと見なされていた長親。しかし、彼は誰も思いつかないような奇策と、不思議な人望で、圧倒的な戦力差を覆していきます。絶体絶命の状況を、ユーモアと奇策で乗り越えていく痛快さが本作の魅力。読めばきっと、痛快な気分になれるエンターテインメント時代小説です。

ダメな人だと思われてたのに、実はすごいって展開、大好き!応援したくなっちゃうよね!

7位『江戸を造った男』

7位は、徳川家康の天下事業を土木技術で支えた男・大久保長安(おおくぼながやす)の生涯を描いた『江戸を造った男』です。武将ではなく、技術者の視点から江戸の街づくりを描いたユニークな作品です。

もともとは武田家の能役者にすぎなかった長安が、いかにして家康に見いだされ、江戸の治水事業や佐渡金山の開発といった国家プロジェクトを成し遂げていったのか。土木や鉱山開発といった専門的な内容を、分かりやすくダイナミックな物語に仕上げているのが特徴です。私たちが知る大都市・江戸の礎を築いた、知られざる英雄の物語に引き込まれます。

今ある街がどうやってできたかを知るのって面白いよね。歴史のロマンを感じるなあ。

8位『武田家滅亡』

伊東潤氏の記念すべきデビュー作『武田家滅亡』が8位にランクイン。戦国最強と謳われた武田騎馬軍団が、なぜ織田・徳川連合軍に脆くも敗れ去ったのか。その謎を、武田家最後の当主・武田勝頼の視点から描いています。

偉大な父・信玄と比較され、家臣団の統率にも苦しむ勝頼。彼は本当に愚将だったのか?伊東潤氏は、敗者の視点から歴史を丹念に再検証し、勝頼の苦悩と奮闘を人間味豊かに描き出します。滅びの美学と、最後まで誇りを失わなかった男たちの生き様が胸を打つ、重厚な歴史ドラマです。

負けた側の物語って、どうしてこんなに心に響くんだろう…。勝頼の気持ちを考えると泣けてくるよ。

9位『王になろうとした男』

直木賞候補にもなった『王になろうとした男』は、16世紀の東南アジアを舞台に、一人の日本人傭兵が王国を築こうとする壮大な物語です。主人公は、戦国時代の日本を飛び出し、シャム(現在のタイ)で名を馳せた山田長政。

異国の地で、日本人町の頭領から国王の側近にまで上り詰めていく長政。しかし、その先には宮廷の陰謀や国際情勢の荒波が待ち受けていました。海を越えて活躍した日本人のスケールの大きな生き様と、当時の東南アジアの混沌とした情勢がリアルに描かれており、冒険小説としても楽しめます。

日本を飛び出して王様になろうとするなんて、夢が大きくてワクワクする!冒険の香りがするね!

10位『茶聖』

10位には、5位の『天下人の茶』と同じく千利休をテーマにした『茶聖』がランクイン。こちらは利休の養女・吟の視点から、茶人としての利休、そして一人の人間としての利休の実像に迫る物語です。

『天下人の茶』が利休の死の謎を追うミステリーだったのに対し、本作は利休という人間の内面や、彼が追い求めた「わび茶」の精神性を深く掘り下げています。なぜ彼は、天下人・秀吉にさえ媚びることなく、自らの美学を貫き通したのか。静かな筆致の中に、芸術家の燃えるような情熱と覚悟が描かれた一冊です。

同じ人物でも、見る角度が違うと全然違う物語になるんだね。利休さんのことがもっと知りたくなったよ。

11位『黒南風の海』

第1回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞した『黒南風の海』は、豊臣秀吉による朝鮮出兵「文禄・慶長の役」を、武将・加藤清正の視点から描いた作品です。

秀吉の無謀な命令と、敵地での過酷な戦い。その中で清正は、武将として、そして一人の人間として何を思い、どう行動したのか。異国の地での激しい戦闘シーンと、武将たちの深い苦悩がリアルに描かれています。歴史の大きな流れに翻弄されながらも、己の信念に従って生きようとする清正の姿が印象的です。

歴史の大きな出来事の裏側には、いつも個人の苦悩があるんだね。清正の気持ち、わかる気がするな。

12位『義烈千秋 天狗党西へ』

第2回歴史時代作家クラブ賞(作品賞)を受賞した本作は、幕末に起きた「天狗党の乱」を描いた力作です。尊王攘夷を掲げて蜂起した水戸藩の浪士集団「天狗党」が、京都を目指して約1000キロを踏破する壮絶な行軍を描いています。

彼らを待ち受けていたのは、幕府軍からの追討と、飢えや寒さとの戦いでした。絶望的な状況下でも志を捨てず、ひたすらに西を目指す彼らの姿は、まさに「義烈千秋」の言葉通り。幕末の動乱に生きた名もなき人々の、悲しくも気高い魂の軌跡を描いた物語です。

報われないってわかっていても進み続けるなんて…。彼らの想いを考えると、涙が出ちゃうよ。

13位『囚われの山』

『囚われの山』は、江戸時代に実際に起きた大事件「加賀騒動」を題材にした歴史ミステリーです。加賀藩で起きたお家騒動の裏には、一体どのような陰謀が隠されていたのか。

物語は、騒動の中心人物とされた大槻伝蔵の視点と、現代の歴史研究家の視点が交錯しながら進んでいきます。過去の事件と現代の調査がシンクロしながら、少しずつ真相が明らかになっていく構成が見事。歴史の謎解きと、藩という組織内部の権力闘争の恐ろしさを同時に味わえる、知的好奇心をくすぐる一冊です。

過去と現在が交差するミステリーって、謎が深まってドキドキする!真実はいつも一つ、なのかな?

14位『北条五代』

『北条五代』は、急逝した作家・火坂雅志氏の遺志を伊東潤氏が引き継いで完成させた、異色の共著作品です。戦国時代に関東を支配した北条家の、初代・早雲から五代・氏直までの100年にわたる興亡を描いた大河ロマンです。

伊勢の素浪人から、いかにして北条家は巨大な戦国大名へと成長し、そしてなぜ豊臣秀吉によって滅ぼされたのか。五代にわたる権力継承のドラマと、関東の覇権をめぐる壮大な戦いが描かれます。一族の栄枯盛衰を通じて、歴史のダイナミズムを感じられる読み応えのある一冊です。

100年間の物語ってすごいスケールだね。一族の歴史を追いかけると、まるで自分がその時代に生きたみたいに感じるよ。

15位『走狗』

『走狗(そうく)』は、徳川家康の謀臣として知られる本多正信を主人公にした物語です。三河一向一揆で主君を裏切り、一時は松永久秀のもとに身を寄せたともいわれる彼の、謎に満ちた前半生と、家康の「走狗(=手先)」として暗躍する後半生を描きます。

しかし、物語が進むにつれて、単なる手先ではない正信の真の目的が明らかになっていきます。誰が味方で誰が敵なのか、最後まで予測不能なスリリングな展開が魅力。主君と家臣の歪んだ関係性を通して、戦国の世の非情さと、そこに生きる人間の業を描き切った作品です。

裏切り者には裏切り者の正義があるのかも…。誰を信じたらいいのかわからなくなってきた!

16位『敗者烈伝』

『敗者烈伝』は、歴史の勝者の影に隠れた「敗者」たちにスポットを当てた短編集です。武田勝頼や石田三成、今川氏真など、歴史の転換点で敗れ去った武将たちの、知られざる実像と人間的魅力に迫ります。

伊東潤氏の真骨頂ともいえる「敗者からの視点」が存分に味わえる一冊。彼らはなぜ敗れたのか、そしてその敗北の中にどのような真実があったのか。歴史を多角的に見る面白さと、敗者の美学を教えてくれます。一話完結なので、伊東潤作品の入門編としてもおすすめです。

勝った人だけが歴史じゃないんだよね。負けた人たちの物語も、すごく魅力的だよ。

17位『天下大乱』

『天下大乱』は、室町時代後期に起こり、戦国時代の幕開けとなった「応仁の乱」を題材にした作品です。複雑怪奇といわれるこの大乱を、エンターテインメント小説として見事に描き切っています。

足利将軍家の後継者争いに、細川勝元と山名宗全という二大勢力の対立が絡み、日本全土を巻き込む大戦乱へと発展していく様は圧巻。多くの登場人物と思惑が複雑に絡み合う群像劇でありながら、巧みなストーリーテリングで読者を飽きさせません。この一冊を読めば、応仁の乱の全体像が面白く理解できるはずです。

応仁の乱って難しいイメージだったけど、小説で読むと人間関係がよくわかって面白い!勉強にもなるね。

18位『家康謀殺』

「徳川家康は、関ヶ原の戦いの前哨戦で暗殺されていたのではないか?」という大胆な仮説のもとに描かれる、スリリングな歴史ミステリーが『家康謀殺』です。もし本物の家康が死んでいたら、その後の歴史はどうなっていたのか。

家康の影武者として生きることを強いられた男・世良田二郎三郎の運命と、家康暗殺の真相を追う石田三成の諜報戦が並行して描かれます。史実の裏に隠されたかもしれない「もう一つの歴史」を幻視させる、知的興奮に満ちた一冊。歴史の常識が覆されるような感覚を味わえます。

え、家康が暗殺されてたかもってこと!?歴史のミステリー、面白すぎるんだけど!

19位『修羅奔る夜』

『修羅奔る夜』は、源平合戦の時代の武将たちに焦点を当てた短編集です。源義経や木曽義仲、平知盛といった有名な武将たちの、これまであまり語られてこなかった意外な一面を描き出しています。

例えば、天才軍略家として知られる義経の人間的な脆さや、荒々しいイメージの義仲の純粋さなど、英雄たちの新たな解釈が新鮮な驚きを与えてくれます。華々しい合戦の裏にある、彼らの苦悩や葛藤、そして修羅としての生き様が胸に迫る作品集です。

英雄だって、わたしたちと同じように悩んだり苦しんだりするんだね。なんだか親近感が湧いちゃうな。

20位『戦国鬼譚 惨』

ランキングの最後を飾るのは、吉川英治文学新人賞の候補にもなった異色の短編集『戦国鬼譚 惨』です。本作は、戦国時代を舞台にしたホラー・伝奇小説集で、人間の狂気や業、そして超常的な恐怖を描いています。

合戦の裏で行われる残虐な行為や、人間の心の内に潜む闇を容赦なく描き出す作風は、他の作品とは一線を画します。美しい歴史物語だけではない、血と狂気に満ちた戦国のもう一つの顔を突きつけられるでしょう。読後、しばらく呆然としてしまうほどの衝撃作ですが、伊東潤氏の作家としての幅広さを知る上では欠かせない一冊です。

本作で描かれるのは、歴史の正史からこぼれ落ちた血と肉塊の記録である。その無慈悲なまでの描写は、人間の本質的な狂気を炙り出すことに成功している。

伊東潤の小説を読んで、歴史の新たな扉を開こう

伊東潤のおすすめ小説ランキングTOP20、いかがでしたか。戦国武将の熱いドラマから、知られざる偉人たちの物語、そして歴史の謎に迫るミステリーまで、その作品世界の幅広さを感じていただけたかと思います。

伊東潤作品の魅力は、なんといっても歴史が「自分たちの物語」として身近に感じられる点にあります。教科書の中の出来事が、血の通った人間たちのドラマとして、鮮やかに立ち上がってくるのです。このランキングを参考に、ぜひ気になる一冊を手に取ってみてください。きっと、あなたがまだ知らなかった歴史の面白さと、人間の魅力に出会えるはずです。