あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】日本文学のおすすめランキングTOP40

一生に一度は読みたい日本文学の名作

日本文学には、時代を超えて多くの人々に愛され続ける名作がたくさんあります。それらの作品は、美しい日本語の表現や、人間の心の奥深くを描いた物語、そして日本の文化や歴史を垣間見ることができる魅力に溢れています。

昔の言葉や表現が少し難しく感じることもあるかもしれませんが、そこには現代の私たちにも通じる普遍的なテーマが隠されています。一生に一度は手に取って、その世界に触れてみることで、新しい発見や感動がきっとあるはずです。

日本文学のおすすめランキングTOP40

ここからは、小説好きの皆さんにぜひ読んでほしい日本文学の名作をランキング形式でご紹介します。近代文学の金字塔から、現代を代表する作家の話題作まで、幅広く選びました。

それぞれの作品が持つ独自の魅力やあらすじに触れながら、あなたのお気に入り一冊を見つけるお手伝いができれば嬉しいです。気になる作品があったら、ぜひ手に取って物語の世界に飛び込んでみてください。

1位『こころ』夏目漱石

夏目漱石の代表作である『こころ』は、高校の教科書にも掲載されることが多い、日本近代文学を代表する作品の一つです。物語は、「先生」と「私」という二人の登場人物を中心に展開し、人間の孤独やエゴイズム、そして罪の意識といった普遍的なテーマを深く描いています。

特に、物語の後半で明かされる「先生」の過去の告白は、読者に大きな衝撃と問いを投げかけます。明治という時代の変化の中で揺れ動く人々の心を繊細に描き出したこの作品は、今なお多くの読者の心を捉えて離しません。

ふくちい

ふくちい先生の孤独とエゴイズムが心に深く突き刺さるんだ。人間の心の複雑さを考えさせられる、まさに名作だよ。

2位『人間失格』太宰治

太宰治の代表作であり、遺作としても知られる『人間失格』は、主人公・大庭葉蔵の壮絶な生涯を描いた物語です。葉蔵は、幼い頃から人間への恐怖を抱き、道化を演じることでしか他者と関わることができません。

社会にうまく溶け込めず、自らを「失格」と断じる彼の姿は、読む人の心に強烈な印象を残します。人間の弱さや孤独、純粋さを描ききったこの作品は、発表から70年以上経った今でも、多くの若者たちの共感を呼び続けています。

葉蔵の生きづらさが、読んでいて本当に苦しくなる…。でも、その純粋さにはどこか惹かれてしまうんだよね。

3位『ノルウェイの森』村上春樹

村上春樹の代表作『ノルウェイの森』は、1987年に発表され、社会現象ともいえる大ベストセラーとなった恋愛小説です。物語は、主人公のワタナベ君が、親友の死をきっかけに出会った直子と、大学で出会った緑という二人の女性の間で揺れ動く姿を描いています。

生と死、愛と性をテーマに、登場人物たちの喪失と再生の物語が繊細な筆致で綴られています。美しい情景描写とともに、若者たちの心の揺らぎをリアルに描き出したこの作品は、世代を超えて多くの読者に愛されています。

ワタナベ君の選択が、すごく切ないんだよね。誰かを愛することの喜びと痛みが詰まった物語だよ。

4位『雪国』川端康成

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」というあまりにも有名な一文で始まる『雪国』は、日本人初のノーベル文学賞作家である川端康成の代表作です。雪深い温泉町を舞台に、妻子ある男・島村と、芸者・駒子の儚くも美しい恋愛模様が描かれています。

作品全体に漂う日本の美意識や、登場人物たちの繊細な心の機微を、簡潔で美しい文章で表現しています。駒子の一途な情熱と、島村の虚無感が交錯する物語は、読む人を静かで美しい世界へと誘います。

駒子のひたむきな愛が本当に美しいんだ。日本の美しさと儚さが詰まった、宝石みたいな作品だよ。

5位『羅生門・鼻』芥川龍之介

芥川龍之介は、多くの優れた短編小説を残した作家です。『羅生門』は、平安時代の京都を舞台に、生きるための悪に直面した下人の心理的葛藤を描いた作品。

一方、『鼻』は、鼻の長さに悩む僧侶の自尊心と、他人の不幸を喜ぶ人間のエゴイズムをユーモラスに描いています。

どちらの作品も、人間の心の奥底に潜むエゴや矛盾を鋭く突き、読者に深い問いを投げかけます。短い物語の中に、人間の本質を見事に描き出した芥川龍之介の才能が光る名作です。

人間のエゴって、昔も今も変わらないんだなって思わされるよ。短いけど、すごく考えさせられる話なんだ。

6位『金閣寺』三島由紀夫

三島由紀夫の代表作『金閣寺』は、1950年に実際に起きた金閣寺放火事件を題材にした小説です。物語は、吃音に悩み、美に対して複雑な感情を抱く主人公・溝口が、金閣寺の美に魅了されながらも、次第にその美を破壊したいという衝動に駆られていく様を描いています。

美とは何か、そして人間にとって美はどのような意味を持つのかという普遍的なテーマを、緻密な構成と美しい文章で追求した作品です。主人公の複雑な内面描写は圧巻で、三島文学の最高峰と評されています。

美しすぎるものって、時として人を狂わせるのかもしれないね。溝口の心情が、息苦しいほど伝わってくるよ。

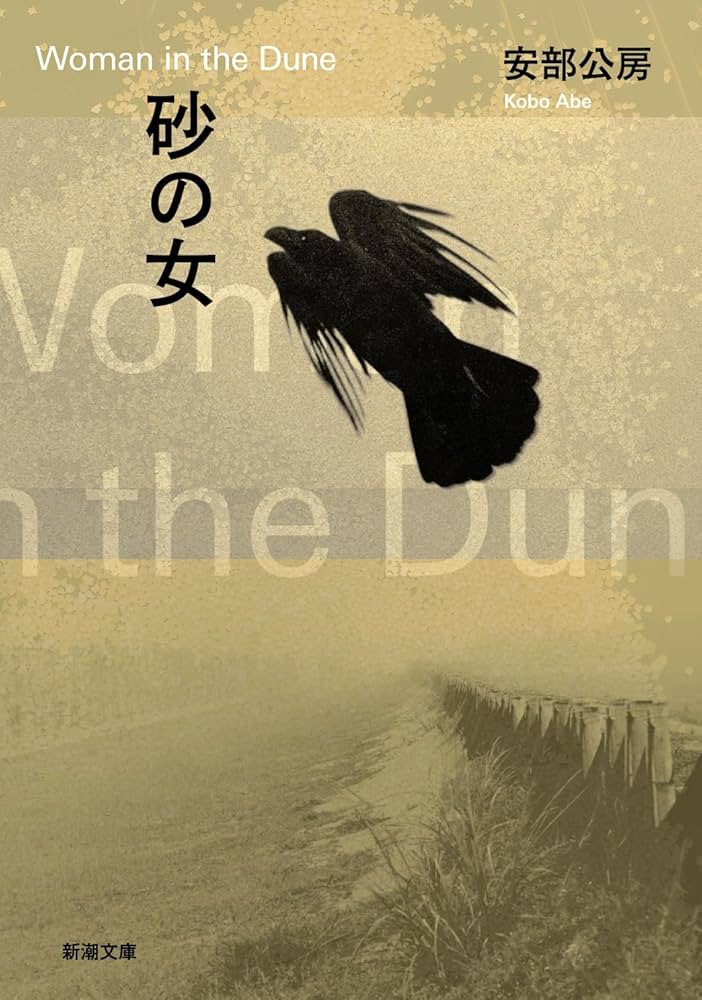

7位『砂の女』安部公房

安部公房の『砂の女』は、世界20数カ国語に翻訳されている、国際的にも評価の高い作品です。昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底にある一軒家に閉じ込められてしまうという、不条理な設定で物語は始まります。

男は脱出を試みますが、ことごとく失敗し、家の女との奇妙な共同生活が始まります。日常が非日常に変わる恐怖と、極限状況における人間の存在意義を問いかけるこの物語は、読者に強烈なインパクトを与えます。

この閉塞感、半端じゃないよ…。でも、だんだんその生活に意味を見出していくのが不思議なんだ。

8位『銀河鉄道の夜』宮沢賢治

宮沢賢治の代表作であり、未完の傑作としても知られる『銀河鉄道の夜』。孤独な少年ジョバンニが、親友カムパネルラと共に銀河鉄道に乗り、美しい星々を巡る幻想的な旅の物語です。

この旅を通して、ジョバンニは本当の幸せとは何かを学んでいきます。

美しい言葉で綴られる宇宙の風景と、その裏に流れる自己犠牲や他者への愛というテーマが、読む人の心を深く打ちます。大人になってから読むと、また違った感動を味わえる作品です。

ジョバンニとカムパネルラの旅が、美しくて、そしてすごく切ないんだ。本当の幸せって何だろうって考えちゃうよ。

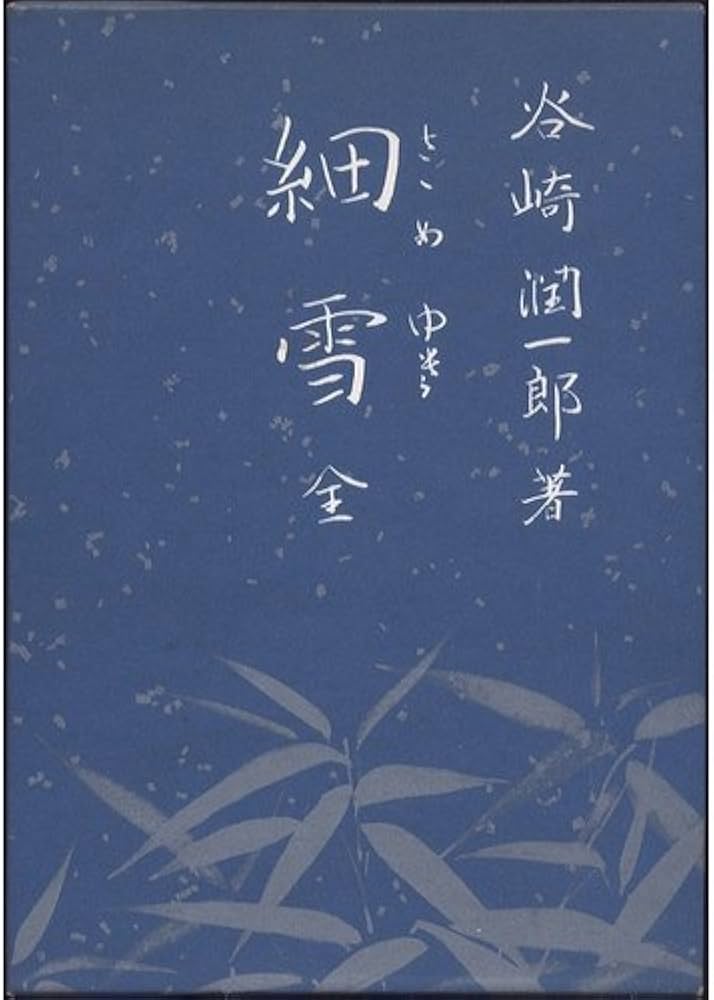

9位『細雪』谷崎潤一郎

谷崎潤一郎の『細雪』は、戦前の関西を舞台に、没落しつつある名家の四姉妹の日常を丹念に描いた大長編小説です。物語の中心となるのは、三女・雪子の見合い話。彼女の結婚を巡って、姉妹それぞれの思惑や感情が交錯します。

華やかな生活の中に忍び寄る戦争の影や、変わりゆく時代の流れを背景に、日本の伝統的な家族制度や美意識が繊細な筆致で描かれています。四姉妹の個性豊かなキャラクターと、美しい日本語の響きが魅力的な作品です。

四姉妹の日常が、本当に細やかに描かれていて引き込まれるんだ。美しい日本語を味わえる、贅沢な時間だよ。

10位『吾輩は猫である』夏目漱石

「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」という有名な書き出しで始まるこの作品は、夏目漱石のデビュー作です。中学校の英語教師である珍野苦沙弥先生の家に飼われている猫の視点から、人間社会をユーモラスに、そして時に鋭く風刺しています。

猫の「吾輩」が、主人や彼の家に集まる個性的な人々の言動を観察し、冷静なツッコミを入れていく様子が面白おかしく描かれています。明治時代の知識人たちの生活を垣間見ることができる、楽しくて読みやすい漱石の入門編としてもおすすめの一冊です。

猫の視点から人間を見るって、発想が面白いよね!くすっと笑えるのに、人間の本質を突いていてドキッとするんだ。

11位『斜陽』太宰治

太宰治の『斜陽』は、第二次世界大戦後の日本を舞台に、没落していく貴族の家庭を描いた物語です。主人公のかず子は、病気の母と、麻薬に溺れる弟・直治の世話をしながら、古い道徳から解放された新しい生き方を模索します。

彼女が妻子ある小説家・上原に宛てた手紙は、恋する女性の情熱と覚悟に満ちており、圧巻です。戦後の混乱期の中で、必死に生きようとする人々の姿を、太宰治ならではの繊細な筆致で描き出した、日本文学史に残る名作です。

かず子の生き方が、すごく強くて印象的なんだ。時代の変わり目に、人はどう生きるべきかを問われる作品だよ。

12位『キッチン』吉本ばなな

吉本ばななのデビュー作であり、世界各国で翻訳されベストセラーとなった作品です。主人公の桜井みかげは、唯一の肉親であった祖母を亡くし、天涯孤独の身となります。

そんな彼女を、祖母の知り合いだったという青年・雄一とその母親(実は父親)が家に迎えます。

血の繋がりを超えた不思議な共同生活の中で、みかげが少しずつ孤独から癒されていく過程が、温かい眼差しで描かれています。喪失と再生をテーマに、現代の家族の形を問いかける、優しさに満ちた物語です。

辛いことがあっても、台所に立つと少し元気になれるって気持ち、すごくわかるな。優しくて温かい気持ちになれる本だよ。

13位『博士の愛した数式』小川洋子

記憶が80分しか持たない元数学者の「博士」と、彼の世話をすることになった家政婦の「私」、そしてその息子「ルート」の心温まる交流を描いた物語です。博士は、数学を通して世界の美しさや、人との繋がりの大切さを教えてくれます。

数字が織りなす美しい世界と、三人の穏やかで優しい関係性が、読む人の心を温かく包み込みます。数学が苦手な人でも楽しめる、愛と記憶の物語であり、2004年には第1回本屋大賞を受賞しました。

数学ってこんなに美しい世界だったんだって感動したよ。博士と親子の関係が、本当に素敵で涙が出ちゃう。

14位『コンビニ人間』村田沙耶香

第155回芥川賞を受賞した村田沙耶香の『コンビニ人間』は、「普通」とは何かを問いかける作品です。主人公の古倉恵子は36歳未婚、大学時代から18年間同じコンビニでアルバイトを続けています。

彼女にとってコンビニは、世界の歯車になれる唯一の場所。

しかし、婚活目的で入ってきた新入り男性・白羽に、その生き方を否定されてしまいます。現代社会が求める「普通」の圧力と、それに馴染めない個人の葛藤を鋭く描いた、衝撃作です。

「普通」って一体何なんだろうって、すごく考えさせられたよ。恵子さんにとっての「普通」を、誰も否定できないよね。

15位『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』村上春樹

村上春樹初の書き下ろし長編小説で、第21回谷崎潤一郎賞を受賞した作品です。物語は、二つの世界が交互に描かれる形で進行します。

一つは、老科学者によって意識の核に思考回路を埋め込まれた「私」が活躍する「ハードボイルド・ワンダーランド」。

もう一つは、高い壁に囲まれた街で、一角獣の頭骨から夢を読む「僕」の物語「世界の終り」。

やがて二つの世界の関係性が明らかになっていく、壮大で不思議な物語です。意識や記憶、自己とは何かを問いかける、村上春樹の世界観が凝縮された一冊です。

二つの世界がどう繋がるのか、ページをめくる手が止まらなかったよ。不思議な世界観にどっぷり浸れる作品なんだ。

16位『沈黙』遠藤周作

遠藤周作の代表作『沈黙』は、江戸時代初期のキリシタン弾圧をテーマにした歴史小説です。日本での布教中に棄教したとされる師の真相を確かめるため、ポルトガルから長崎に潜入した若き宣教師ロドリゴの苦悩を描いています。

過酷な弾圧を目の当たりにし、神の「沈黙」に苦しみながらも、信仰の意味を問い続けるロドリゴの姿は、読む人の心を強く揺さぶります。信仰とは何か、人間にとって神とは何かという、重く深いテーマに正面から向き合った、日本文学の金字塔です。

神はなぜ沈黙するのか…。ロドリゴの苦悩が、読んでいて本当に辛かった。信仰について深く考えさせられる物語だよ。

17位『檸檬』梶井基次郎

「えたいの知れない不吉な塊」という有名な一文から始まる、梶井基次郎の代表的な短編小説です。主人公の「私」は、病気や借金からくる憂鬱な心を抱え、京都の街をさまよっています。

そんな中、果物屋で一個の美しいレモンを手にしたことで、彼の心は束の間の幸福感に満たされます。

そして、普段は重苦しく感じる書店「丸善」に入り、画集を積み上げた上にそのレモンを置き、それを「黄金色に輝く恐ろしい爆弾」に見立てて店を出るという空想を楽しみます。研ぎ澄まされた感覚と詩的な文章が魅力の作品です。

wp:loos/balloon {“balloonID”:”2″}

憂鬱な気持ちが、一個のレモンで晴れる瞬間がすごく鮮やかで好きなんだ。日常の中の小さなきらめきを描いた作品だね。

/wp:loos/ballon

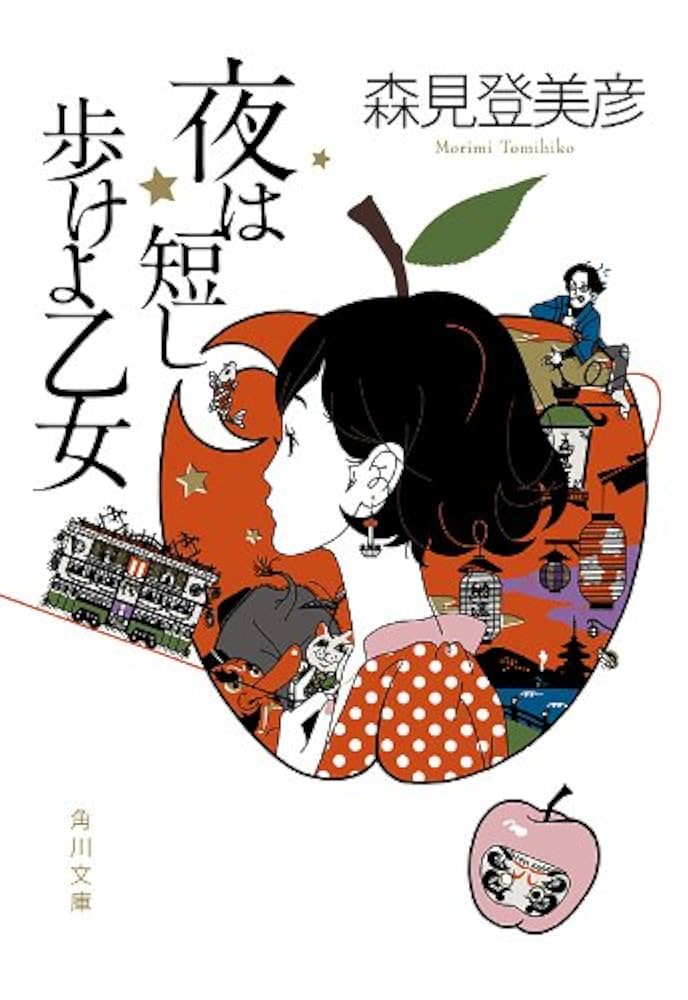

18位『夜は短し歩けよ乙女』森見登美彦

森見登美彦の代表作であり、本屋大賞2位にも選ばれた人気小説です。物語は、京都を舞台に、同じ大学に通う「先輩」と「黒髪の乙女」の二人を中心に展開します。

先輩は、彼女に恋心を抱きながらも、外堀を埋めるという奇妙な作戦で、彼女の目に留まろうと奮闘します。

一方、乙女はそんな先輩の想いには全く気づかず、夜の先斗町を闊歩し、古本市や学園祭で様々な珍事件に巻き込まれていきます。個性的なキャラクターたちが織りなす、奇妙でユーモラスな恋愛ファンタジーです。

先輩の空回りっぷりが最高に面白いんだ!奇妙で楽しい京都の夜を、乙女と一緒に冒険している気分になれるよ。

19位『火花』又吉直樹

お笑い芸人である又吉直樹が執筆し、第153回芥川賞を受賞したことで大きな話題となった作品です。売れない若手芸人の徳永は、熱海の花火大会で、天才肌の先輩芸人・神谷と出会い、弟子入りを志願します。

お笑いの世界で成功を夢見ながらも、現実とのギャップに苦しむ二人の姿を通して、才能とは何か、そして生きるとは何かを問いかけます。タイトルの「火花」は、線香花火のように儚くも力強く生きる若手芸人の姿を象徴しています。

夢を追いかけることの厳しさと、それでもやめられない情熱が伝わってきて、胸が熱くなったよ。芸人さんの世界って奥深いんだね。

20位『破戒』島崎藤村

島崎藤村の初の長編小説であり、日本自然主義文学の先駆けとなった作品です。物語の主人公は、被差別部落出身という出自を隠して小学校の教師として生きる瀬川丑松。

彼は父から「決して素性を明かすな」という戒めを受けて育ちます。

しかし、同じく被差別部落出身の解放運動家・猪子蓮太郎との出会いをきっかけに、彼の心は大きく揺れ動きます。差別に苦しみながらも、一人の人間としての尊厳を求めて葛藤する丑松の姿を描いた、社会派小説の傑作です。

自分の出自を隠して生きる丑松の苦しみが、読んでいて本当に辛いんだ。でも、最後には自分の道を選ぶ姿に勇気をもらえるよ。

21位『海と毒薬』遠藤周作

遠藤周作の代表作の一つで、第二次世界大戦中に実際に行われた米兵捕虜への生体解剖事件を題材にした衝撃的な小説です。物語は、事件に関わった医師や看護師たちの視点から、極限状況における人間の倫理観や罪の意識を鋭く問いかけます。

なぜ彼らは、良心の呵責を感じながらも、非人道的な行為に加担してしまったのか。人間の心の奥底に潜む弱さや、罪に対する無自覚さを描き出したこの作品は、読者に重い問いを投げかけます。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。

22位『個人的な体験』大江健三郎

ノーベル文学賞作家・大江健三郎の代表作であり、自伝的な要素が強い小説です。主人公の鳥(バード)は、脳に障害を持って生まれてきた息子から逃れるように、無軌道な生活に溺れていきます。

息子の存在を「個人的な体験」として切り離そうとしながらも、父親としての責任と愛情の間で激しく葛藤する彼の姿が描かれています。人間の魂の救済という重いテーマに正面から向き合い、絶望の中から希望を見出そうとする力強い物語です。

父親としての責任から逃げ出したい気持ちと、息子への愛情との間で揺れるバードの姿が、読んでいて本当に苦しかったよ。

23位『乳と卵』川上未映子

第138回芥川賞を受賞した川上未映子の代表作です。物語は、大阪から上京してきた姉と姪を、主人公の「私」が迎えるところから始まります。

姉は豊胸手術に悩み、姪は思春期特有の悩みを抱え、言葉を発しません。

女性であることの身体的な悩みや、母と娘の関係性を、独特の感性と大阪弁のリズミカルな文体で鮮やかに描き出しています。女性の生きづらさや、身体性をテーマにしたこの作品は、多くの女性読者から共感を集めました。

女性ならではの体の悩みとか、母と娘の複雑な関係とか、すごくリアルに描かれていて共感しかなかったよ。

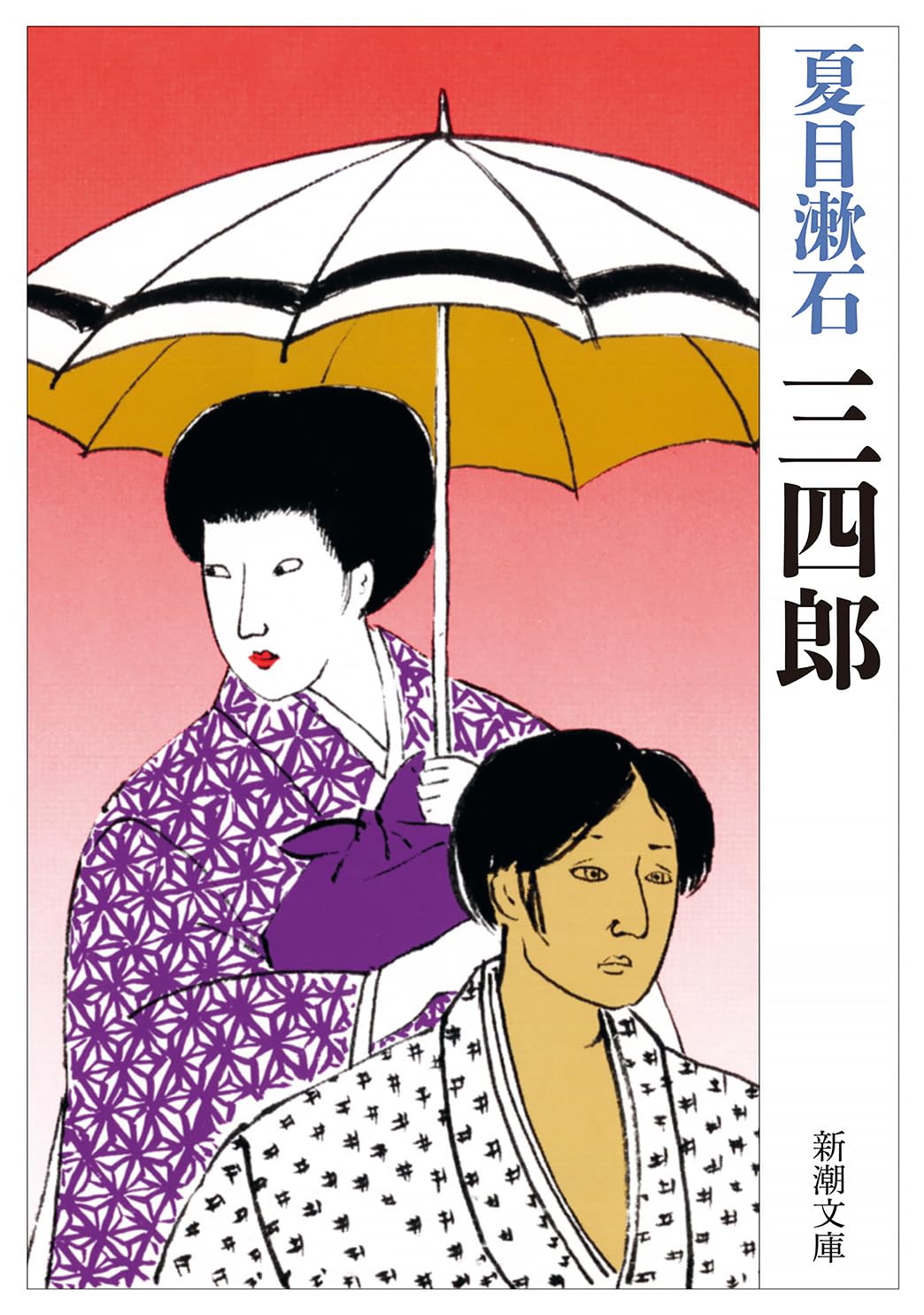

24位『三四郎』夏目漱石

夏目漱石の前期三部作の一つで、熊本の高等学校を卒業し、東京の大学に入学した小川三四郎の青春を描いた物語です。三四郎は、都会の華やかな雰囲気や、美禰子をはじめとする個性的な女性たちとの出会いを通して、少しずつ成長していきます。

しかし、純朴な彼は、都会の複雑な人間関係や恋愛に戸惑い、なかなか自分の殻を破ることができません。

若さゆえの戸惑いや、理想と現実のギャップに悩む三四郎の姿は、多くの読者の共感を呼ぶことでしょう。漱石作品の中でも、特に爽やかで読みやすい一冊です。

田舎から出てきた三四郎の戸惑いが、すごく初々しくて応援したくなっちゃう。甘酸っぱい青春小説だよ。

25位『仮面の告白』三島由紀夫

三島由紀夫の自伝的要素が色濃い初期の代表作です。主人公の「私」は、幼い頃から自分が同性愛者であることに気づき、その事実を隠すために「仮面」をかぶって生きていくことを決意します。

彼は、異性を愛そうと努力し、幼なじみの園子に恋をしますが、その感情が偽りであることに苦悩します。

自らの内面を赤裸々に、そして美しい文章で描き出したこの作品は、発表当時に大きな衝撃を与えました。三島文学の原点ともいえる一冊です。

自分の本性を隠して生きる苦しみが、ひしひしと伝わってくるんだ。三島由紀夫の覚悟を感じる作品だよ。

26位『蜘蛛の糸・杜子春』芥川龍之介

芥川龍之介の短編の中でも、特に広く知られている二作品です。『蜘蛛の糸』は、地獄に落ちた大泥棒カンダタが、お釈迦様から差し伸べられた一本の蜘蛛の糸を登ろうとする物語。しかし、自分だけが助かろうとするエゴイズムから、その糸は切れてしまいます。

『杜子春』は、仙人になるための試練に挑む青年・杜子春の物語。人間の欲望やエゴイズム、そして慈悲の心といった普遍的なテーマを、子供から大人まで楽しめる寓話的なスタイルで描いた名作です。

子供の頃に読んだけど、大人になって読むとまた違う深さがあるよね。人間のエゴについて考えさせられるよ。

27位『山椒魚』井伏鱒二

井伏鱒二の代表的な短編小説で、国語の教科書にも採用されることが多い作品です。物語の主人公は、岩屋の中で体が大きくなりすぎて、外に出られなくなってしまった山椒魚。

彼は、自分の境遇を嘆き、外の世界を眺めては悪態をつきます。

そんなある日、一匹のカエルが岩屋に迷い込み、山椒魚は意地悪く彼を閉じ込めてしまいます。閉鎖された空間での孤独や、他者との関わりをユーモラスに描いた、動物寓話的な物語です。

自分の殻に閉じこもってる山椒魚の姿が、なんだか他人事とは思えないんだよね。短いけど、深い話だよ。

28位『流転の海』シリーズ 宮本輝

宮本輝がライフワークとして37年間にわたって書き継いだ、全九部からなる大河小説です。物語は、戦後の混乱期を舞台に、事業に失敗し全てを失った男・松坂熊吾と、その家族の波乱に満ちた人生を描いています。

どんな逆境にあっても、人間としての誇りを失わず、力強く生き抜こうとする熊吾の姿は、読む人に大きな感動と勇気を与えます。昭和という時代を背景に、家族の愛や人間の絆を壮大なスケールで描いた、まさに「魂の物語」です。

主人公・熊吾の生き様が、本当にパワフルで圧倒されるんだ。人生の応援歌みたいな、熱い物語だよ。

29位『容疑者Xの献身』東野圭吾

直木賞を受賞した、東野圭吾の代表作であり、「ガリレオ」シリーズの中でも特に人気の高い作品です。天才物理学者・湯川学が、友人であり天才数学者でもある石神が仕組んだ完全犯罪に挑みます。

石神は、愛する女性を守るため、論理的思考を駆使して完璧なアリバイを作り上げます。

ミステリーとしての面白さはもちろん、その裏に隠された深い愛情と自己犠牲の物語が、多くの読者の涙を誘いました。論理と感情が交錯する、究極のラブストーリーともいえる一冊です。

ミステリーなのに、こんなに泣けるなんて思わなかった…。石神の献身的な愛に、ただただ涙だよ。

30位『告白』湊かなえ

湊かなえのデビュー作にして、社会現象を巻き起こした衝撃的なミステリー小説です。物語は、中学校教師・森口悠子が、終業式の日に生徒たちに行う「告白」から始まります。

彼女は、自分の娘が事故死ではなく、このクラスの生徒によって殺されたと語り、犯人への復讐を宣言します。

事件は、加害者の少年、その家族、クラスメイトなど、様々な人物の視点から語られ、少しずつ真相が明らかになっていきます。人間の心の闇や、命の重さといったテーマを鋭く問いかける、一度読んだら忘れられない作品です。

最初の告白から、もう目が離せないんだ。人間の悪意って、こんなに深いんだって震えちゃったよ。

31位『ゴールデンスランバー』伊坂幸太郎

本屋大賞を受賞し、映画化もされた伊坂幸太郎の人気作です。首相暗殺の濡れ衣を着せられた青年・青柳雅春が、巨大な陰謀から逃れるために奔走する逃亡劇を描いています。

絶体絶命の状況の中で、彼を助けてくれるのは、かつての恋人や大学時代の友人たち。

彼らの友情や信頼が、青柳の唯一の武器となります。スリリングな展開の中に、伊坂幸太郎らしいユーモアや伏線が散りばめられており、最後まで一気に読んでしまうこと間違いなしのエンターテインメント小説です。

ハラハラドキドキの逃亡劇なのに、友達との絆にジーンとくるんだ。読んだ後、すごく爽やかな気持ちになれるよ!

32位『舟を編む』三浦しをん

2012年の本屋大賞を受賞し、映画化やアニメ化もされた三浦しをんの代表作です。物語は、出版社の辞書編集部を舞台に、新しい辞書「大渡海」の完成に向けて奮闘する編集者たちの姿を描いています。

口下手で不器用ながらも、言葉に対する情熱は誰にも負けない主人公・馬締光也を中心に、個性豊かな編集者たちが、十数年という長い歳月をかけて辞書作りに取り組みます。言葉の奥深さや、何かを成し遂げることの素晴らしさを教えてくれる、心温まる物語です。

辞書を作るって、こんなに地道で情熱的な仕事だったんだね。言葉を大切にしたくなる、素敵な物語だよ。

33位『火垂るの墓』野坂昭如

スタジオジブリによるアニメ映画でも広く知られている、野坂昭如の自伝的な短編小説です。太平洋戦争末期の神戸を舞台に、空襲で両親を亡くした14歳の兄・清太と4歳の妹・節子の二人が、必死に生きようとする姿を描いています。

大人たちの無関心や、戦争という極限状況の中で、幼い兄妹がたどる過酷な運命が、淡々とした筆致で綴られています。戦争の悲惨さと、平和の尊さを、読む人の心に強く訴えかける、日本文学史に残る名作です。

何度読んでも、涙が止まらないよ…。戦争が、いかに罪のない子供たちから全てを奪うのかを、痛いほど感じさせられるんだ。

34位『黒い雨』井伏鱒二

広島への原爆投下をテーマにした、井伏鱒二の代表作です。この作品は、被爆者の日記や手記をもとに構成されており、原爆がもたらした悲劇を克明に描いています。

物語の中心となるのは、被爆した姪・矢須子の結婚を心配する夫婦。

原爆の「黒い雨」を浴びたことで、彼女の縁談はことごとく破談になってしまいます。原爆の恐ろしさだけでなく、被爆者がその後も受け続ける苦しみを静かに、しかし力強く描き出した、社会派小説の傑作です。

本作における静かな語り口は、原爆の悲劇をより一層際立たせている。その恐ろしさを後世に伝えるべき作品だ。

35位『塩狩峠』三浦綾子

実際に起きた鉄道事故を題材にした、三浦綾子の代表作です。物語の主人公は、敬虔なクリスチャンである鉄道職員・永野信夫。彼は、乗客として乗り合わせた列車が塩狩峠で暴走した際、自らの身を挺して列車を止め、多くの乗客の命を救います。

自己犠牲の精神や、人間にとっての愛とは何かを問いかけるこの物語は、多くの読者に深い感動を与えました。信夫の誠実な人柄と、彼の短い生涯を通して、本当の愛とは何かを考えさせられる作品です。

信夫さんの自己犠牲の精神に、ただただ頭が下がるよ。本当の愛って何なのか、深く考えさせられる物語なんだ。

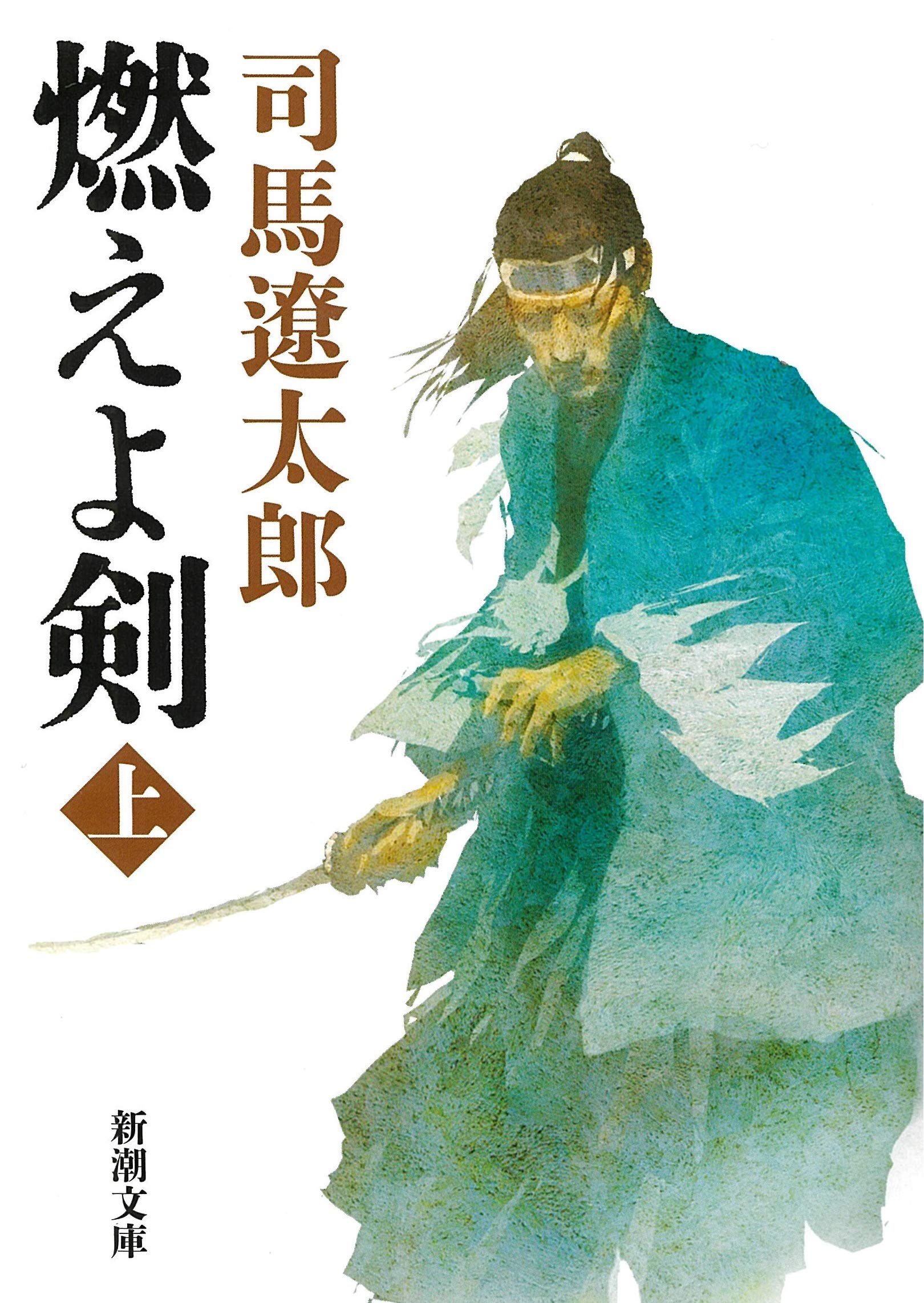

36位『燃えよ剣』司馬遼太郎

司馬遼太郎の代表作の一つで、新選組副長・土方歳三の生涯を描いた歴史小説です。武州石田村の百姓の子、通称「バラガキのトシ」が、いかにして幕末最強の武装集団・新選組を作り上げ、「鬼の副長」として恐れられる存在になったのか。

彼の波乱に満ちた人生が、生き生きとした筆致で描かれています。剣に生き、剣に死んだ男の美学と、幕末という激動の時代を駆け抜けた男たちの熱いドラマが、多くの歴史ファンを魅了し続けています。

土方歳三、かっこよすぎる!男の生き様って感じで、読んでると血が騒ぐんだよね。歴史小説の面白さを教えてくれた一冊だよ。

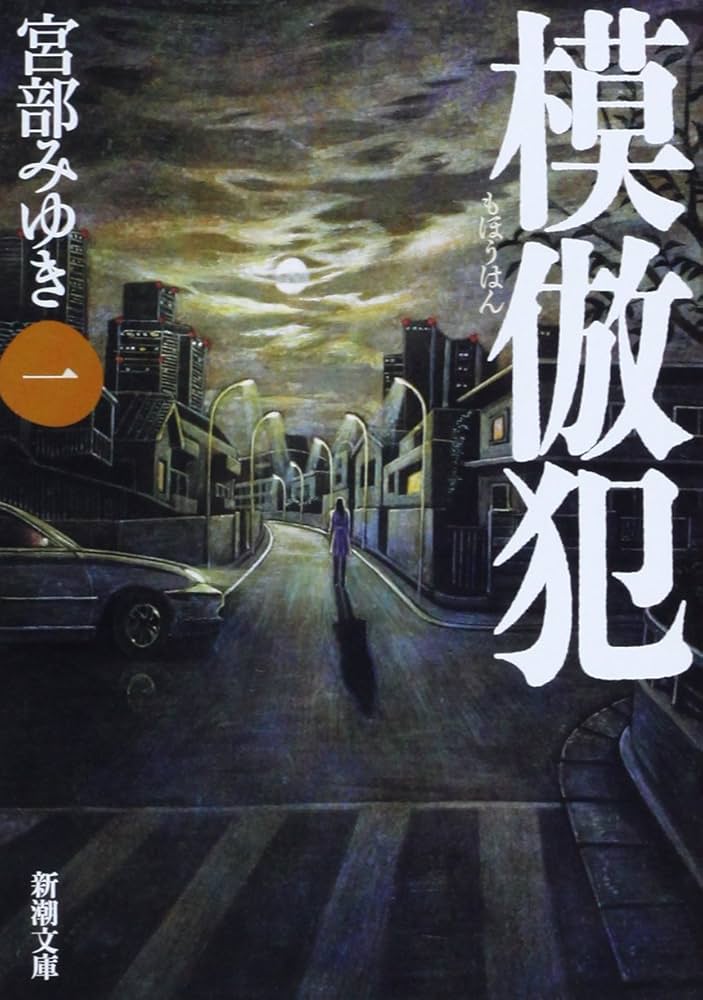

37位『模倣犯』宮部みゆき

宮部みゆきの代表作であり、社会派ミステリーの金字塔ともいえる大長編小説です。連続誘拐殺人事件を軸に、被害者家族、加害者、警察、マスコミ、そして事件の目撃者など、非常に多くの登場人物の視点から、事件の全貌が立体的に描かれていきます。

人間の心の奥底に潜む悪意や、現代社会が抱える問題を鋭く描き出し、ミステリーの枠を超えた人間ドラマとして高い評価を得ています。圧倒的なボリュームと緻密な構成で、読者を物語の世界に引き込みます。

この小説の犯人は、本当に胸が悪くなるほどの悪意の塊なんだ。人間の怖さを、これでもかというほど見せつけられるよ。

38位『図書館戦争』シリーズ 有川ひろ

「本を読む自由」が脅かされる近未来の日本を舞台にした、有川ひろ(現:有川浩)の人気シリーズです。不当な検閲から本を守るために組織された「図書隊」の隊員たちの活躍と、恋愛模様を描いています。

高校時代に出会った図書隊員に憧れて入隊した主人公・笠原郁が、鬼教官・堂上篤の指導のもと、一人前の隊員として成長していく姿が描かれます。アクションあり、ラブコメありのエンターテインメント作品として、幅広い層から支持されています。

本を守るために戦うなんて、本好きにはたまらない設定だよね!郁と堂上教官のじれったい恋にも、キュンキュンしちゃうんだ。

39位『十二国記』シリーズ 小野不由美

古代中国風の異世界を舞台にした、小野不由美による壮大なファンタジー小説シリーズです。物語は、ごく普通の女子高生だった中島陽子が、ある日突然、異世界に召喚されるところから始まります。

彼女は、十二の国々からなるその世界で、様々な困難に立ち向かいながら、一国の王として成長していきます。

緻密に作り込まれた世界観と、魅力的なキャラクターたちが織りなす重厚な物語は、多くの読者を魅了し続けています。大人が楽しめる本格ファンタジーの傑作です。

異世界ファンタジーだけど、すごく奥が深いんだ。陽子が悩みながらも王として成長していく姿に、勇気をもらえるよ。

40位『君の膵臓をたべたい』住野よる

衝撃的なタイトルとは裏腹に、切なくも美しい青春物語が描かれ、若い世代を中心に絶大な支持を得た作品です。主人公の「僕」は、クラスメイトの山内桜良が膵臓の病気で余命わずかであることを偶然知ってしまいます。

正反対の性格の二人が、秘密を共有することで少しずつ距離を縮め、残された日々を共に過ごす姿が描かれています。生きることの意味や、人との繋がりの大切さを教えてくれる、感動的な物語です。

タイトルにびっくりするけど、本当に感動的な話なんだ。桜良の生き方が、すごく心に響いて涙が止まらなかったよ。

ランキングを参考にあなただけのおすすめ日本文学作品を見つけよう

ここまで、日本文学のおすすめランキングTOP40をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。気になる作品や、読んでみたいと思った一冊は見つかりましたか。

今回ご紹介した作品以外にも、日本にはまだまだ素晴らしい文学作品がたくさんあります。

このランキングをきっかけに、ぜひ色々な作品に手を伸ばして、あなただけのお気に入りの一冊を見つけてみてください。読書は、きっとあなたの世界を豊かにしてくれるはずです。