あらゆる面白いおすすめ小説を紹介する小説専門サイト「小説ヨミタイ」の編集部です。

【2025年最新】文学のおすすめランキングTOP50

はじめに:一生に一度は読みたい、古今東西の文学作品

数ある文学作品の中から、次の一冊を選ぶのは難しいと感じていませんか?この記事では、日本文学から海外文学まで、時代を超えて愛される不朽の名作をランキング形式でご紹介します。

文学作品は、私たちに新しい世界を見せてくれます。登場人物の人生を追体験することで、自分自身の価値観を見つめ直したり、歴史や文化への理解を深めたりするきっかけになるでしょう。一生に一度は読んでおきたい名作に触れて、あなたの世界を広げてみませんか?

文学のおすすめランキングTOP50

ここからは、いよいよ文学のおすすめランキングTOP50を発表します。国内外の有名な文豪が手がけた傑作から、現代を生きる私たちの心に響く新しい名作まで、幅広く選びました。

このランキングが、あなたにとって特別な一冊と出会うためのガイドブックとなることを願っています。気になる作品を見つけたら、ぜひ手に取ってその世界に飛び込んでみてください。

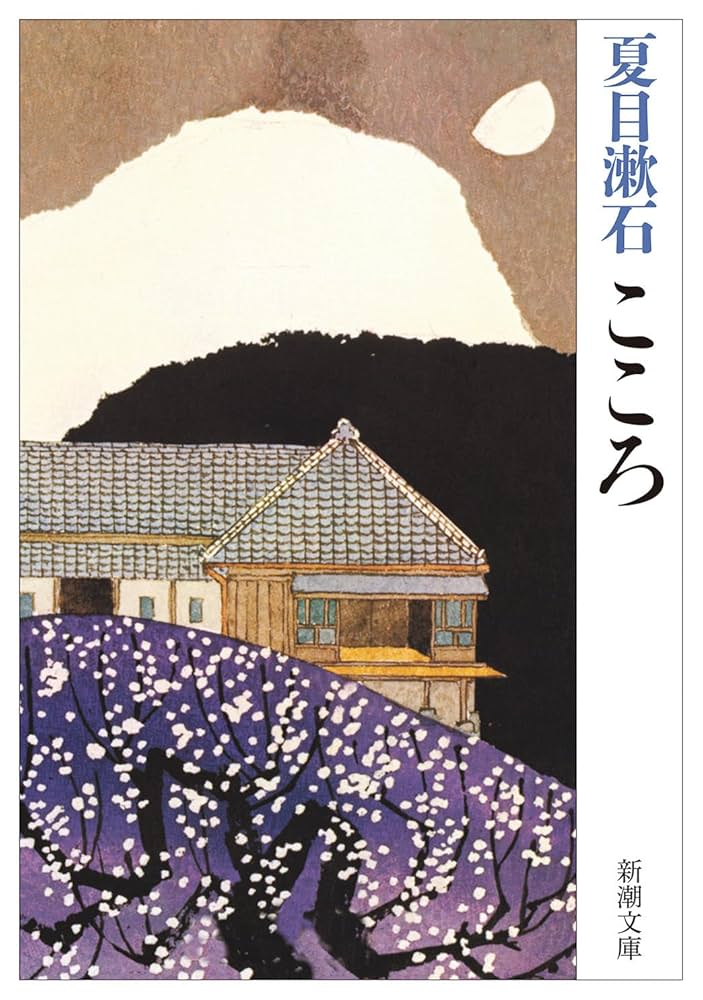

1位: 『こころ』 夏目漱石

夏目漱石の代表作であり、日本文学の金字塔とも称される『こころ』。 主人公の「私」と、謎めいた過去を持つ「先生」との交流を通じて、人間の心の奥底に潜むエゴイズムや孤独、罪の意識を鋭く描き出しています。

物語は「先生と私」「両親と私」「先生と遺書」の三部構成で、先生から届いた一通の遺書によって、彼の隠された過去が明らかになります。 明治という時代を背景に、近代化の中で生きる人々の葛藤や心の機微が描かれ、今なお多くの読者の心を捉えて離さない不朽の名作です。

ふくちい

ふくちい先生の遺書が衝撃的すぎて…。人間の心って、こんなにも複雑なんだって考えさせられたよ。

2位: 『人間失格』 太宰治

「恥の多い生涯を送って来ました。」という衝撃的な一文で始まる太宰治の『人間失格』。 主人公・大庭葉蔵が、幼少期から周囲との関係をうまく築けず、道化を演じながら破滅へと向かう様を手記の形で描いた、太宰治自身の自伝的小説ともいわれています。

他人を恐れ、自分を偽り続ける葉蔵の姿は、現代社会を生きる私たちの自意識や疎外感と重なり、強烈な共感を呼び起こします。 太宰治の代表作であり、日本文学の最高峰の一つとして、時代を超えて多くの若者に読み継がれている作品です。

葉蔵の気持ち、少しわかる気がする…。自分を隠して生きるのって、本当に苦しいよね。

3位: 『カラマーゾフの兄弟』 ドストエフスキー

19世紀ロシアの文豪ドストエフスキーが、その生涯の最後に到達した最高傑作『カラマーゾフの兄弟』。強欲な父フョードルと、対照的な性格を持つ3人の息子たち(ドミートリー、イワン、アリョーシャ)を巡る物語です。

父親殺しの謎を軸に、神と人間、信仰と無神論、愛と憎しみといった壮大なテーマが、登場人物たちの濃密な対話を通して深く掘り下げられていきます。人間の魂の救済という普遍的な問いを投げかける、世界文学史に燦然と輝く不朽の名作です。

登場人物たちの哲学的な会話がすごい!読み応え抜群で、人生について考えさせられる一冊だよ。

4位: 『異邦人』 カミュ

「きょう、ママンが死んだ。」という有名な一文で始まるアルベール・カミュの代表作『異邦人』。 主人公ムルソーが、母の死に涙を流さず、その翌日に恋人と映画を楽しむなど、社会の常識から外れた行動をとる姿が描かれます。

物語の後半、彼は「太陽のせい」でアラビア人を殺害し、裁判にかけられます。 しかし、彼が裁かれる本当の理由は殺人そのものではなく、母親の葬儀で悲しまなかったという非人間的な態度でした。 この作品は、人間社会に潜む不条理を鋭く描き出した傑作であり、作者のカミュは1957年にノーベル文学賞を受賞しました。

ムルソーの行動は理解しがたいけど、社会の「普通」って何だろうって考えさせられるね。

5位: 『雪国』 川端康成

日本人初のノーベル文学賞作家、川端康成の代表作『雪国』。「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」という、あまりにも有名な書き出しで始まります。

雪深い温泉町を舞台に、妻子ある男・島村と、芸者・駒子、そして謎めいた少女・葉子の間で繰り広げられる、はかなくも美しい人間模様を描いた物語です。日本の伝統的な美意識や、登場人物たちの繊細な心の揺れ動きが、研ぎ澄まされた文章で表現されており、読む者を魅了します。

文章が本当に美しい…。雪景色が目に浮かぶようで、静かな気持ちで読める作品だよ。

6位: 『百年の孤独』 ガルシア=マルケス

ノーベル文学賞作家ガルシア=マルケスの代表作にして、20世紀の世界文学を代表する傑作の一つ『百年の孤独』。架空の村マコンドを舞台に、ブエンディア一族の百年間にわたる栄枯盛衰を描いた壮大な物語です。

現実と幻想が入り混じる「マジックリアリズム」という独特の手法で、一族に繰り返し現れる名前や運命、そして孤独というテーマが描かれます。神話のようなスケールと圧倒的な物語の力で、世界中の読者を魅了し続けています。

不思議な世界観に引き込まれる!一族の歴史を追いかけるのが、すごく面白いんだ。

7位: 『金閣寺』 三島由紀夫

三島由紀夫の代表作の一つであり、実際に起きた金閣寺放火事件を題材にした小説『金閣寺』。吃音に悩み、自らの容姿にコンプレックスを抱く学僧・溝口が、美の象徴である金閣に魅了され、やがてそれを放火するに至るまでの複雑な心理を描いています。

美への憧れと嫉妬、そして疎外感が入り混じった主人公の屈折した内面が、三島由紀夫ならではの緻密で華麗な文章で表現されています。人間の内面に潜む闇と、美の本質を問う、日本文学が誇る傑作です。

美しすぎるものって、時々壊したくなるのかな…。主人公の気持ちが少しだけ分かる気がして、怖くなったよ。

8位: 『罪と罰』 ドストエフスキー

『カラマーゾフの兄弟』と並ぶ、ドストエフスキーの代表作『罪と罰』。頭脳明晰でありながら貧しい元大学生ラスコーリニコフが、「選ばれた非凡人は、社会のために凡人を殺す権利がある」という独自の理論のもと、金貸しの老婆を殺害します。

しかし、犯行後は罪の意識と不安に苛まれ、病的な精神状態に陥っていきます。人間の罪とは何か、そして罰とは何か、さらには魂の救済に至るまでを、主人公の心理を深く掘り下げながら描いた、世界文学史に残る不朽の名作です。

主人公の心理描写がリアルすぎて、読んでいて息苦しくなるほどだった。すごい作品だよ。

9位: 『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治

孤独な少年ジョバンニが、親友のカムパネルラと共に不思議な銀河鉄道に乗り、美しい星々を巡る旅を描いた宮沢賢治の代表作。 この幻想的な旅の中で、二人は様々な人々と出会い、本当の幸せとは何かを問いかけられます。

自己犠牲や他者への愛といったテーマが、美しい言葉と独特の世界観の中に織り込まれています。未完の作品でありながら、その詩情豊かな物語は多くの人々の心を打ち、今なお愛され続けている日本文学の傑作です。

切なくて、でも温かい気持ちになる物語。本当の幸せって何だろうって、深く考えさせられたよ。

10位: 『ライ麦畑でつかまえて』 J・D・サリンジャー

16歳の少年ホールデン・コールフィールドが、寄宿学校を退学になり、ニューヨークの街を数日間さまよう物語。大人社会の偽善や欺瞞に反発し、純粋さを求めるホールデンの姿は、多くの若者の共感を呼びました。

社会にうまく馴染めない若者の孤独や苛立ち、そして繊細な心を、独特の語り口で鮮やかに描き出しています。発表から半世紀以上経った今でも、青春文学の金字塔として世界中で読み継がれている不朽の名作です。

ホールデンの気持ち、すごくよく分かる!大人になるって、どういうことなんだろうね。

11位: 『羅生門・鼻』 芥川龍之介

芥川龍之介の初期の代表作である『羅生門』と『鼻』。どちらも人間の利己主義(エゴイズム)をテーマにした短編小説です。『羅生門』では、生きるために盗人になるしかない下人の葛藤が描かれ、『鼻』では、鼻の長さに悩む僧侶が、鼻が短くなったことでかえって不幸になるという皮肉な物語が展開されます。

人間の心の奥底にある醜さや滑稽さを、簡潔で洗練された文章で見事に描き出しています。芥川龍之介の鋭い人間観察眼が光る、日本近代文学を代表する短編集です。

人間のエゴって、怖いけど面白い。短い話なのに、すごく心に残るんだ。

12位: 『城』 フランツ・カフカ

『変身』と並ぶカフカの代表作であり、彼の未完の長編小説『城』。ある雪の夜、「城」から測量師として認められたと主張する男「K」が村にやってきます。しかし、彼は一向に城の中に入ることができず、村人たちからも冷遇され続けます。

目的であるはずの「城」にたどり着けないまま、不条理な状況に翻弄される主人公の姿は、現代社会における個人の無力さや疎外感を象徴しているとも言われています。カフカ文学の真骨頂である、夢と現実が入り混じった独特の世界観が広がる作品です。

なんで城に入れないの!?って、読んでいてすごくもどかしくなる。不思議な魅力がある作品だね。

13位: 『砂の女』 安部公房

昆虫採集に出かけた男が、砂丘の集落にある一軒家に閉じ込められてしまうという、安部公房の代表作。 その家は砂穴の底にあり、絶えず流れ込んでくる砂を掻き出さなければ埋もれてしまうため、男はそこに住む女と共に、終わりのない砂掻き作業を強いられます。

男は何度も脱出を試みますが、ことごとく失敗。 しかし、やがてその不条理な生活の中に奇妙な安らぎを見出し、逃げ出す機会が訪れても留まることを選びます。 日常と非日常の境界線が揺らぐ、世界的に評価の高い傑作です。

もし自分がこの状況になったら…って考えるとゾッとする。でも、だんだん慣れていく男の気持ちも分かる気がするから不思議。

14位: 『老人と海』 アーネスト・ヘミングウェイ

ノーベル文学賞受賞作家ヘミングウェイの代表作。キューバの老漁師サンチャゴが、84日間もの不漁の後、巨大なカジキを相手にたった一人で死闘を繰り広げる物語です。

簡潔で力強い文体(ハードボイルド)で、自然の厳しさと、それに立ち向かう人間の不屈の精神、そして誇りが描かれています。「人間は負けるようには作られていないんだ」という作中の言葉はあまりにも有名。人生の困難に立ち向かう勇気を与えてくれる、感動的な一冊です。

おじいさんの諦めない姿に感動した!シンプルだけど、すごく力強い物語だよ。

15位: 『沈黙』 遠藤周作

江戸時代初期、キリシタン弾圧下の日本を舞台に、ポルトガルから潜入した宣教師ロドリゴの苦悩を描いた遠藤周作の代表作。過酷な拷問を受ける日本の信者たちを目の当たりにしながら、神はなぜ「沈黙」を続けるのかと、ロドリゴは問い続けます。

信仰とは何か、神の存在とは何か、そして弱さを持つ人間はどう生きるべきかという、重く普遍的なテーマに正面から向き合った作品です。その衝撃的な内容と深い問いかけは、国境や宗教を超えて多くの人々に影響を与え続けています。

読んでいてすごく苦しくなったけど、信仰について深く考えさせられた。忘れられない一冊になったよ。

16位: 『グレート・ギャツビー』 F・スコット・フィッツジェラルド

1920年代のアメリカ、「ジャズ・エイジ」と呼ばれる狂騒の時代を背景に、謎の大富豪ジェイ・ギャツビーの悲恋を描いた物語。毎夜、豪華絢爛なパーティーを開くギャツビーの目的はただ一つ、かつての恋人デイジーの心を取り戻すことでした。

富や名声の虚しさと、失われた愛を追い求める人間の純粋な夢、そしてその破滅を鮮やかに描き出しています。「アメリカン・ドリーム」の光と影を映し出した、20世紀アメリカ文学の最高傑作の一つです。

パーティーの描写がすごく華やか!でも、その裏にあるギャツビーの切ない想いを思うと、胸が締め付けられるよ。

17位: 『斜陽』 太宰治

『人間失格』と並ぶ太宰治の代表作で、「斜陽族」という流行語を生み出したことでも知られる作品。第二次世界大戦後の日本を舞台に、没落していく貴族の家庭を描いています。

物語の中心となるのは、古い道徳から解放され、新しい生き方を模索する娘のかず子。彼女の奔放な恋愛や、麻薬に溺れる弟・直治の苦悩を通して、戦後の混乱期における価値観の変化と、滅びゆくものの美しさが描かれています。太宰治ならではの繊細な感性が光る一冊です。

時代の大きな変化の中で、必死に生きようとする登場人物たちの姿が印象的だったな。

18位: 『ペスト』 アルベール・カミュ

『異邦人』と並ぶカミュの代表作。アルジェリアの都市オランが、致死性の高い伝染病ペストによって封鎖される物語です。外部から完全に隔離された街で、死の恐怖と直面しながらも、ペストに立ち向かおうと奮闘する人々の姿が描かれます。

医師リウーをはじめとする登場人物たちの行動を通して、不条理な運命に対する人間の抵抗や連帯の尊さを問いかけます。困難な状況の中で、人はどう生きるべきか。その答えを私たちに示してくれる、希望の物語です。

今の時代に読むと、さらに深く考えさせられる作品だね。絶望の中でも希望を捨てない人々の姿に勇気をもらえたよ。

19位: 『ノルウェイの森』 村上春樹

村上春樹の名を世界に知らしめた、1987年発表の長編恋愛小説。主人公のワタナベトオルが、高校時代の親友の死をきっかけに出会った直子と、大学で出会った快活な緑との間で揺れ動く様を描いています。

1960年代後半の空気を背景に、生と死、愛と性をテーマにした物語が展開されます。喪失感を抱えながらも、懸命に生きようとする若者たちの姿が、多くの読者の共感を呼び、社会現象ともいえる大ベストセラーとなりました。

切なくて、どこか懐かしい気持ちになる物語。登場人物たちの会話がすごく好きだな。

20位: 『日はまた昇る』 アーネスト・ヘミングウェイ

ヘミングウェイの初期の代表作であり、「ロスト・ジェネレーション(失われた世代)」と呼ばれる、第一次世界大戦後の虚無感を抱えた若者たちを描いた作品。主人公のジェイク・バーンズと仲間たちが、パリからスペインのパンプローナの祭りへと旅をする中で繰り広げられる人間模様が描かれます。

戦争によって心身に深い傷を負い、享楽的な生活を送る登場人物たちの姿を通して、当時の若者たちの喪失感や絶望が浮き彫りにされます。ヘミングウェイの簡潔な文体が、彼らの内面の空虚さを一層際立たせています。

キラキラしているように見えて、みんな何かを失っている。その虚しさが伝わってきて、少し寂しい気持ちになったよ。

21位: 『檸檬』 梶井基次郎

「えたいの知れない不吉な塊」に心を圧えつけられ、憂鬱な日々を送る「私」の物語。 肺の病や借金に悩み、かつて好きだった音楽や書店さえも重苦しく感じるようになっていました。

ある日、果物屋で手に入れた一個の檸檬。 その鮮やかな色と冷たい感触が、彼の心を一時的に軽くします。 彼はその檸檬を、かつて好きだった書店「丸善」の画集の上に置き、それを「黄金色に輝く恐ろしい爆弾」に見立てて店を出るという空想にふけるのです。 短い物語の中に、憂鬱と、そこからの束の間の解放が詩的に描かれた傑作です。

憂鬱な気持ちが、一個のレモンで晴れる瞬間がすごく好き!わたしも真似してみたくなっちゃった。

22位: 『変身』 フランツ・カフカ

ある朝、主人公のグレーゴル・ザムザが目覚めると、巨大な毒虫になっていた。この衝撃的な一文から始まるカフカの代表作。家族の稼ぎ手であったグレーゴルは、虫になったことで働けなくなり、次第に家族から疎外され、孤独を深めていきます。

不条理な状況に置かれた人間の孤独や、コミュニケーションの断絶を描いたこの物語は、現代社会が抱える問題を鋭くえぐり出しています。一度読んだら忘れられない、強烈な印象を残す一冊です。

ある日突然虫になるなんて、想像しただけで怖い!家族の態度が変わっていくのが、すごくリアルで悲しかったな。

23位: 『黒い雨』 井伏鱒二

広島への原爆投下という重いテーマを、被爆者の視点から静かに描いた井伏鱒二の代表作。主人公の閑間重松が、姪の矢須子の縁談のために、被爆時の日記を清書していくという形で物語は進みます。

原爆がもたらした悲惨な状況や、放射能による後遺症の恐怖を、抑制の効いた筆致で淡々と描き出すことで、かえってその恐ろしさが際立ちます。戦争文学の金字塔として、国内外で高く評価されている作品です。

淡々と描かれているからこそ、戦争の悲惨さが胸に迫ってくる。絶対に忘れてはいけない歴史だね。

24位: 『嵐が丘』 エミリー・ブロンテ

イギリスのヨークシャー地方の荒野に立つ「嵐が丘」という屋敷を舞台に、キャサリンとヒースクリフの激しい愛憎劇を描いた物語。 身分の違いによって引き裂かれた二人の愛は、やがて周囲の人々を巻き込み、世代を超えた復讐劇へと発展していきます。

自然の厳しさと登場人物たちの荒々しい感情が一体となった、ゴシック小説の傑作です。 その独創的な構成と、常識を超えた登場人物たちの行動は、発表当時は賛否両論を巻き起こしましたが、今では世界十大小説の一つにも数えられています。

ここまで激しい愛と憎しみは初めて読んだかも…。ヒースクリフの復讐が怖すぎる!

25位: 『コンビニ人間』 村田沙耶香

36歳未婚、大学卒業後も就職せず、コンビニのアルバイトを18年間続けている古倉恵子。彼女は、マニュアル通りに動くことで、初めて世界の「正常な」部品になれると感じています。そんな彼女の前に、社会に不満を持つ白羽という男が現れ、奇妙な同居生活が始まります。

「普通」とは何か、「正常」とは何かという現代社会の問いを、独特の感性で描いた芥川賞受賞作。社会の常識に馴染めない人々の生きづらさと、それを乗り越えようとする姿が、多くの読者の共感を呼びました。

「普通」って、誰が決めたんだろう?主人公の考え方がユニークで、すごく面白かったよ。

26位: 『高慢と偏見』 ジェーン・オースティン

18世紀末のイギリスの田舎町を舞台に、ベネット家の五人姉妹の結婚模様を描いた恋愛小説の金字塔。特に、快活で知的な次女エリザベスと、裕福だが高慢な青年ダーシーの恋の行方が物語の中心となります。

互いに第一印象で抱いた「高慢」と「偏見」によってすれ違いながらも、次第に惹かれ合っていく二人の姿が、ウィットに富んだ会話と共に描かれます。女性の結婚が財産や地位に大きく左右された当時の社会を背景に、真の愛とは何かを問いかける不朽の名作です。

エリザベスとダーシーのやり取りが最高!お互いの勘違いが解けていく過程が、読んでいてキュンキュンするよ。

27位: 『山月記・李陵』 中島敦

中国の古典を題材にした中島敦の代表的な短編集。『山月記』は、自尊心の高さゆえに虎になってしまった男の悲哀を描き、『李陵』では、漢の時代に匈奴の捕虜となった将軍・李陵の苦悩と孤独が描かれます。

どちらの作品にも共通するのは、才能やプライドを持ちながらも、運命に翻弄される人間の姿です。格調高く、力強い文章で人間の尊厳とは何かを問いかける、漢文調の文体が美しい珠玉の作品集です。

プライドって、時には自分を苦しめるものなんだね。虎になってしまった男の叫びが、心に突き刺さったよ。

28位: 『車輪の下』 ヘルマン・ヘッセ

ノーベル文学賞作家ヘルマン・ヘッセの自伝的小説。感受性豊かな少年ハンスが、周囲の期待に応えようと厳しい勉強に励み、エリート養成のための神学校に入学するものの、厳格な教育システムの中で次第に心を病んでいく姿を描いています。

思春期の少年の繊細な心や、友情、そして個性を抑圧する社会への反発が、瑞々しい筆致で描かれています。大人になる過程で誰もが経験するであろう苦悩や葛藤を、見事に表現した青春文学の不朽の名作です。

ハンスの気持ちが痛いほど分かる…。期待に応えようと頑張りすぎちゃうこと、あるよね。

29位: 『痴人の愛』 谷崎潤一郎

真面目な会社員である河合譲治が、カフェーの女給で見つけた15歳の少女ナオミを、自分好みの淑女に育て上げようとする物語。しかし、美しく成長したナオミは、譲治の理想とはかけ離れた奔放でわがままな女性になり、逆に彼を支配するようになります。

西洋文化への憧れと、それに翻弄される男性の姿を通して、人間の倒錯した愛情やフェティシズムを描いた谷崎潤一郎の代表作。大正時代のモダンな雰囲気を背景に、男女の奇妙な力関係が展開される、刺激的な一冊です。

ナオミの小悪魔っぷりがすごい!譲治がどんどんダメになっていくのが、怖くもあり面白くもあり…複雑な気持ちになったよ。

30位: 『ロリータ』 ウラジーミル・ナボコフ

中年男のハンバート・ハンバートが、12歳の義理の娘ドロレス・ヘイズ(ロリータ)に抱く禁断の恋と、彼女を連れてアメリカ中を逃避行する様を描いた、20世紀文学の最大の問題作の一つ。主人公の一人称で語られるこの物語は、その背徳的なテーマで発表当時に大きな論争を巻き起こしました。

しかし、この作品の真価は、そのスキャンダラスな内容だけでなく、ナボコフの卓越した言語感覚と、緻密に計算された文学的技巧にあります。愛と欲望、罪と芸術が複雑に絡み合う、唯一無二の読書体験が待っています。

テーマは衝撃的だけど、文章の美しさに引き込まれてしまった。これはただの変態の話じゃない、すごい文学だよ。

31位: 『破戒』 島崎藤村

明治後期を舞台に、被差別部落出身であるという出自を隠して小学校教師として生きる青年・瀬川丑松の苦悩を描いた、島崎藤村の代表作。 丑松は、父から「素性を隠して生きろ」という戒めを固く守っていましたが、同じく被差別部落出身の解放運動家・猪子蓮太郎との出会いをきっかけに、その心は大きく揺れ動きます。

自身の出自を明かすべきか、父の戒めを守り続けるべきか。 激しい葛藤の末に丑松が下した決断とは。日本自然主義文学の先駆けとされ、夏目漱石にも高く評価されたこの作品は、今なお社会における差別とは何かを問いかけます。

自分のアイデンティティを隠して生きる苦しさが、胸に迫ってきたよ。丑松の最後の決断には、涙が出た。

32位: 『失われた時を求めて』 マルセル・プルースト

20世紀の世界文学を代表する、フランスの作家マルセル・プルーストによる長編大作。主人公「私」が、紅茶に浸したマドレーヌの味をきっかけに、幼少期からの膨大な記憶を蘇らせていく物語です。

人間の意識の流れをそのまま文章にしたような、独特の文体で知られています。記憶、時間、芸術、恋愛、そして当時のフランス社交界の様子などが、繊細かつ緻密に描かれています。読了には時間と体力を要しますが、それに見合うだけの深い感動と発見を与えてくれる、まさに文学の最高峰です。

読むのは大変だったけど、記憶が蘇る瞬間の描写が本当に美しい。時間をかけてじっくり味わいたい作品だね。

33位: 『乳と卵』 川上未映子

芥川賞受賞作である短編『乳と卵』を第一部とし、大幅に加筆して第二部を書き下ろした長編小説『夏物語』。大阪の下町で暮らす三人の女性、語り手の夏子、その姉の巻子、そして巻子の娘である緑子を中心に、女性の身体性や生き方が描かれます。

思春期の悩みを抱える緑子、豊胸手術に憧れる巻子、そして自身の出産や性に対する考えを深めていく夏子。それぞれの視点から、女性が抱える身体の悩みや、社会からのプレッシャーがリアルに綴られます。現代を生きる女性たちの心に深く響く一冊です。

女性なら誰でも共感できる部分があるんじゃないかな。身体のこと、性のこと、すごく考えさせられたよ。

34位: 『悪童日記』 アゴタ・クリストフ

第二次世界大戦中と思われる時代、ある双子の少年が「魔女」と呼ばれる祖母の家に預けられるところから物語は始まります。 戦争という過酷な状況を生き抜くため、彼らはあらゆる痛みや感情を克服するための訓練を自らに課し、その記録を「悪童日記」として綴っていきます。

主観や感情を排し、事実だけを淡々と記述する独特の文体で、戦争がもたらす非情さや人間の醜さが描かれています。 その衝撃的な内容と、一度読んだら忘れられない強烈な読後感で、世界中に衝撃を与えた傑作です。

本作における無機質なまでのシンプルな語り口からは作者の覚悟をひしひしと感じざるを得ない。

35位: 『個人的な体験』 大江健三郎

日本人で二人目のノーベル文学賞作家、大江健三郎の代表作。主人公である大学院生の鳥(バード)に、脳に障害を持つ子どもが生まれます。現実から逃避しようと、酒や旧友との関係に溺れるバードでしたが、やがて彼は自身の責任と向き合うことを決意します。

障害を持つ子どもの誕生という極限状況を通して、人間の魂の救済や、責任とは何かという重いテーマを描いています。作者自身の体験が色濃く反映された、非常にパーソナルでありながら、普遍的な問いを投げかける力強い作品です。

読んでいてすごく苦しかったけど、最後には希望が見えた。親になることの責任の重さを感じたよ。

36位: 『日の名残り』 カズオ・イシグロ

ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロの代表作で、イギリス最高の文学賞であるブッカー賞を受賞した作品。物語の語り手は、長年イギリス貴族に仕えてきた老執事スティーブンスです。

彼は、新しい主人からの勧めで旅に出る道中、かつて共に働いた女中頭ミス・ケントンとの思い出や、先代の主人に仕えた日々を振り返ります。 執事としての「品格」を追求するあまり、自らの感情や人生を犠牲にしてきた彼の姿を通して、失われた時間や記憶、そして自己欺瞞というテーマが静かに描かれます。

スティーブンスの不器用さが、なんだか切ない…。自分の人生を振り返りたくなる、静かで深い物語だね。

37位: 『坊っちゃん』 夏目漱石

夏目漱石の初期の代表作で、ユーモアあふれる文体で多くの人に親しまれている作品。江戸っ子で正義感が強く、無鉄砲な性格の「坊っちゃん」が、四国の松山の中学校に数学教師として赴任し、そこで巻き起こる騒動を描いています。

「赤シャツ」や「山嵐」といった個性的な同僚教師たちとの対立を通して、世の中の不正や偽善を痛快に批判します。漱石の作品の中でも特に読みやすく、爽快な読後感が魅力の、日本文学の入門書としても最適な一冊です。

坊っちゃんの真っ直ぐな性格が気持ちいい!赤シャツたちとのやり取りには、思わず笑っちゃったよ。

38位: 『星の王子さま』 サン=テグジュペリ

飛行士である「ぼく」が、サハラ砂漠に不時着し、そこで出会った小さな王子さまとの交流を描いた物語。王子さまは、自分の星や、旅の途中で出会った様々な大人たちの話を「ぼく」に聞かせます。

「かんじんなことは、目に見えないんだよ」という有名な言葉に象徴されるように、この物語は愛や友情、そして人生で本当に大切なものは何かを、私たちに優しく教えてくれます。子どもから大人まで、読むたびに新しい発見がある、世界中で愛され続ける永遠の名作です。

読むたびに、心があらわれるような気持ちになる。大人になった今だからこそ、響く言葉がたくさんあるんだ。

39位: 『たけくらべ』 樋口一葉

明治時代の東京・吉原の遊郭近くを舞台に、思春期を迎える少年少女たちの淡い恋や友情、そして大人社会の現実に翻弄される姿を描いた樋口一葉の代表作。主人公は、勝ち気な美少女・美登利と、僧侶の息子である信如です。

子どもから大人へと移り変わる時期の、繊細で揺れ動く心を、雅俗折衷の美しい文体で描き出しています。短い期間で文壇に鮮烈な印象を残した夭折の天才作家、樋口一葉の世界に触れることができる、日本近代文学の傑作です。

子どもでいられなくなる切なさが、胸に迫ってくる。美登利と信如の未来を思うと、悲しい気持ちになるね。

40位: 『赤と黒』 スタンダール

19世紀フランスの作家スタンダールの代表作。ナポレオンに憧れる野心的な青年ジュリアン・ソレルが、その美貌と才能を武器に、上流社会へのし上がろうとする姿を描いています。タイトルの「赤」は軍服、「黒」は僧職を象徴し、立身出世の手段を表しています。

ジュリアンは、二人の貴婦人との恋愛をステップに野望を果たそうとしますが、その情熱がやがて彼を破滅へと導きます。恋愛心理の巧みな描写で高く評価されており、フランス近代小説の基礎を築いた記念碑的な作品です。

ジュリアンの野心とプライドの高さがすごい!彼の行動には共感できないけど、その情熱には圧倒されるよ。

41位: 『友情』 武者小路実篤

脚本家の野島が、親友である大宮の妹・杉子に恋をするところから始まる物語。野島は杉子への想いを大宮に打ち明け、協力を求めますが、実は大宮も杉子に想いを寄せていました。愛する女性をめぐり、二人の青年の友情が試されます。

恋愛の喜びや苦悩、そして友情の尊さといった普遍的なテーマを、理想主義的な視点からストレートに描いた作品です。大正時代に書かれた小説でありながら、その純粋な物語は現代の読者の心にもまっすぐに響きます。

友情と恋愛、どっちを取るかなんて選べないよ…。野島の気持ちを考えると、すごく切なくなる。

42位: 『アンナ・カレーニナ』 レフ・トルストイ

『戦争と平和』と並ぶ、ロシアの文豪トルストイの代表作。「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はそれぞれに不幸の形がある」という有名な一文で始まります。物語は二つの軸で進み、一つは政府高官の妻アンナが、青年将校ヴロンスキーと恋に落ち、家庭を捨てて破滅へと向かう道筋です。

もう一つは、地主のリョーヴィンが、自らの結婚生活や領地の経営を通して、人生の意味を探求していく姿。19世紀ロシアの社会を背景に、愛、結婚、家族、信仰といったテーマを壮大なスケールで描いた、世界文学の最高傑作の一つです。

アンナの情熱的な恋と、リョーヴィンの誠実な生き方が対照的。人間の幸せって、本当に色々あるんだね。

43位: 『細雪』 谷崎潤一郎

戦前の関西・阪神間を舞台に、大阪の旧家の四人姉妹(鶴子、幸子、雪子、妙子)の日常を、美しい日本語で描いた谷崎潤一郎の代表作。物語の中心となるのは、内気で縁談がなかなかまとまらない三女・雪子の見合い話です。

四季折々の美しい自然や、着物、食事、年中行事といった日本の伝統的な文化が、姉妹たちの生活を通して細やかに描かれています。戦争へと向かう時代の中で、失われゆく日本の美を後世に伝えようとした、壮大な家族の物語です。

姉妹たちの会話や、季節の描写が本当に美しい。ゆったりとした時間が流れていて、読んでいて心地よかったな。

44位: 『ジェーン・エア』 シャーロット・ブロンテ

孤児として生まれ、伯母の家や寄宿学校で不遇な幼少期を過ごした主人公ジェーン・エアが、家庭教師として自立し、真実の愛を見つけるまでを描いた物語。 美人ではないけれど、知性と強い意志を持つジェーンの姿は、当時の女性像としては画期的であり、多くの読者の共感を呼びました。

彼女が家庭教師として赴いたソーンフィールド館の主人ロチェスターとの身分違いの恋、そして結婚式当日に明らかになる彼の衝撃的な秘密。 幾多の困難を乗り越え、自らの力で幸福を掴み取ろうとするジェーンの生き方は、現代の私たちにも勇気を与えてくれます。

ジェーンの強さに憧れる!どんなに辛い状況でも、自分の尊厳を失わない姿がかっこいい。

45位: 『海辺のカフカ』 村上春樹

「君は世界で最もタフな15歳にならなければならない」という呪いのような言葉を胸に、15歳の誕生日を迎えた少年「僕」が家出をするところから物語は始まります。彼の名は田村カフカ。一方、猫と話ができる老人ナカタさんの物語が、カフカの旅と並行して進んでいきます。

現実と幻想が交錯する村上春樹ならではの世界観の中で、少年が自らのアイデンティティを探求していく姿が描かれます。ギリシャ悲劇や神話の要素も取り入れられた、重層的で謎に満ちた物語は、世界中の読者を魅了しました。

不思議なことばかり起こるけど、なぜかどんどん読み進めちゃう。カフカ君と一緒に旅をしているような気分になったよ。

46位: 『スローターハウス5』 カート・ヴォネガット

アメリカの作家カート・ヴォネガットの代表作であり、20世紀アメリカ文学の傑作の一つ。作者自身の第二次世界大戦中のドレスデン爆撃体験を基にした、ユニークな反戦小説です。

主人公のビリー・ピルグリムは、時間の中をさまようことができる「時間脱臼者」。彼は、戦争捕虜としての過去、戦後の平穏な生活、そして異星人に誘拐された未来を、ランダムに行き来します。SF的な要素を取り入れながら、戦争の悲惨さと不条理をブラックユーモアを交えて描いた、他に類を見ない作品です。

戦争の話なのに、不思議と暗いだけじゃない。ブラックユーモアのセンスが絶妙で、考えさせられることが多かったな。

47位: 『源氏物語』 紫式部

平安時代中期に紫式部によって書かれた、世界最古の長編小説ともいわれる日本文学の最高傑作。主人公である光り輝く皇子・光源氏の生涯と、彼を取り巻く多くの女性たちとの恋愛模様を描いています。

華やかな宮廷社会を舞台に、登場人物たちの喜びや悲しみ、嫉妬といった普遍的な感情が、繊細な筆致で描かれています。千年の時を超えても色褪せない、その豊かな物語と美しい文章は、今なお多くの人々を魅了し続けています。

千年も前の話なのに、登場人物たちの気持ちがすごくよく分かる。光源氏の恋の行方に、ドキドキしちゃった!

48位: 『白鯨』 ハーマン・メルヴィル

19世紀アメリカ文学を代表する傑作。かつて片足を食いちぎられた復讐を果たすため、巨大な白いマッコウクジラ「モビイ・ディック」を狂気的に追い求める捕鯨船ピークォド号のエイハブ船長の物語です。

語り手イシュメイルの視点から、壮大な海の冒険、当時の捕鯨に関する詳細な知識、そして人間の執念や自然の脅威が描かれます。善と悪、神と自然といった壮大なテーマを内包した、重厚で読み応えのある海洋冒険小説です。

エイハブ船長の執念が怖すぎる!巨大な白鯨との戦いは、すごい迫力だったよ。

49位: 『キッチン』 よしもとばなな

1988年に発表され、社会現象にもなったよしもとばななのデビュー作。唯一の肉親であった祖母を亡くし、天涯孤独になった主人公みかげが、ひょんなことから雄一とその母親(実は父親)えり子さんの家に同居することになります。

台所(キッチン)を心の拠り所とするみかげが、風変わりな親子との共同生活を通して、少しずつ喪失感を乗り越え、再生していく姿を優しく描いています。死や孤独といった重いテーマを扱いながらも、温かく、希望に満ちた物語は、多くの読者の心を癒しました。

辛いことがあっても、美味しいものを食べると元気が出るよね。温かいスープみたいな、心に染みる物語だったな。

50位: 『そして誰もいなくなった』 アガサ・クリスティー

「ミステリーの女王」アガサ・クリスティーの代表作であり、世界で最も有名なミステリー小説の一つ。孤島に集められた、年齢も職業も異なる10人の男女。彼らは、謎の人物からの招待状によって島にやってきましたが、一人、また一人と、童謡の歌詞の通りに殺されていきます。

外部との連絡は絶たれ、助けを呼ぶこともできない「クローズド・サークル」という極限状況で、登場人物たちは疑心暗鬼に陥ります。犯人は誰なのか?最後まで続く緊張感と、衝撃の結末は、ミステリー史に残る傑作として高く評価されています。

犯人が全然分からなくて、最後までドキドキしっぱなしだった!この結末は、本当に誰も予想できないと思う。

まとめ:ランキングを参考に、あなただけの一冊を見つけよう

ここまで、古今東西の文学作品50選をランキング形式でご紹介しました。気になる作品は見つかりましたか?古典から現代文学まで、様々な魅力を持つ作品がランクインしました。

このランキングは、あくまであなたと新しい本との出会いのきっかけの一つです。あらすじやテーマ、作者の背景などを参考に、直感で「読みたい!」と思った一冊から手に取ってみてください。その一冊が、あなたの人生を豊かにする、忘れられない読書体験となるかもしれません。